文:清清

來源:新零售參考(ID:xlsck360)

在宣布今年將繼續大規模關店之后,永輝的“逃跑計劃”正式拉開序幕。

3月17日,在永輝的臨時股東大會上,“新官上任”的葉國富宣布了2025年的門店調整計劃。

據他透露,今年永輝的調改門店數量將達到200家左右,同時將關閉250-350家門店,計劃至2026年完成所有存量門店的調整。

也就是說,在這一年里,“聚焦核心業務、優化資源配置”將是永輝的戰略轉型的主旋律。

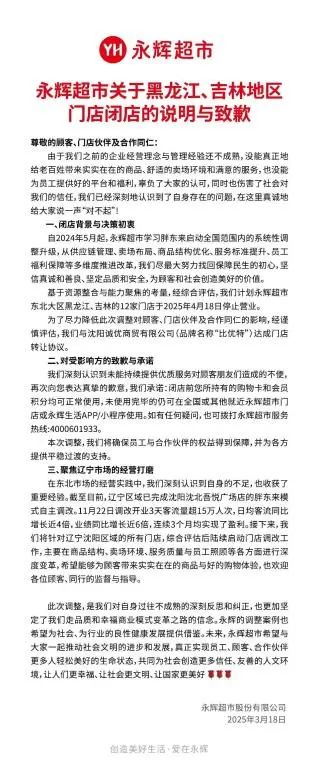

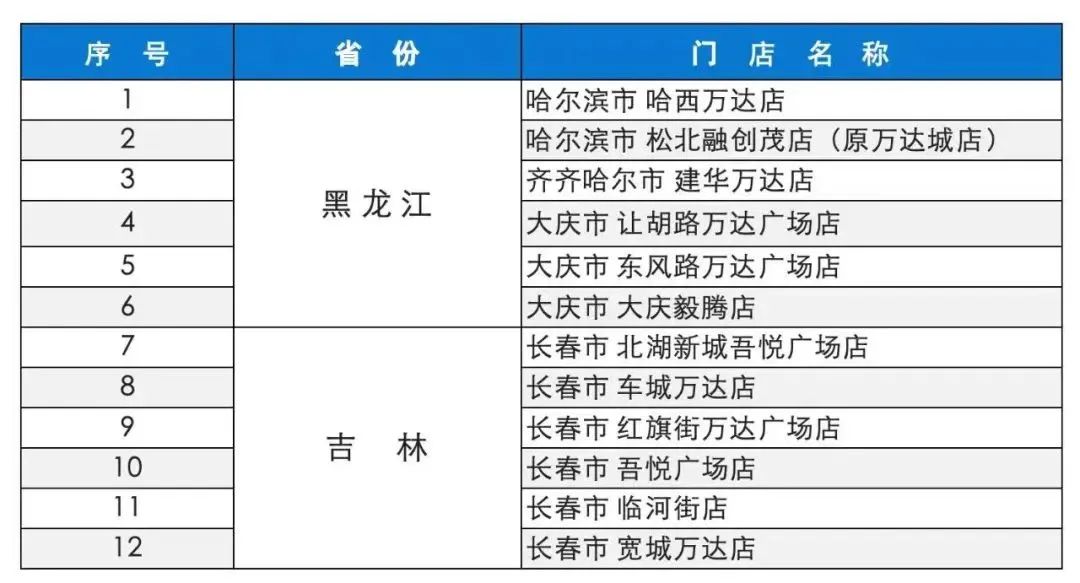

緊接著,就在昨天(3月18日),永輝超市正式官宣:將關閉黑、吉兩地的全部共12家門店,從東北地區“撤離”。

據永輝發布的公告,此番戰略撤退是“基于資源整合與能力聚焦的考量”,經過公司對地域門店經營現狀的綜合評估,永輝超市東北大區黑龍江、吉林的12家門店將于一個月后、也就是2025年4月18日停止營業。

圖源:永輝

永輝還透露,目前已與沈陽誠優商貿有限公司(品牌名稱“比優特”)達成門店轉讓協議,門店將由比優特全盤接手。

與此同時,比優特也發布了具體公告,宣稱比優特與永輝達成協議,承接永輝黑龍江、吉林共12家門店。

圖源:比優特

根據規劃,由永輝超市“轉生”的比優特超市門店會在兩個月內,經過調改或裝修之后重新開業。

表面上看,這不過是區域市場的一次資源騰挪——永輝“優化低效資產”,比優特“逆勢擴張”。

但若細究,這場交易實則是一場長達一年的談判結果,在永輝從東北市場“戰略撤退”的同時,比優特“區域王者”的野心也已經昭然若揭。

說起來,永輝的撤退其實早有端倪。

當名創優品以62.7億元鯨吞永輝29.4%股權時,葉國富那句"胖東來模式是中國超市唯一出路"的宣言,已為今日的東北大撤退埋下伏筆。

事實證明,資本市場用真金白銀投票的邏輯,遠比商業宣言更殘酷:

無論是連續四年累計虧損超100億元的財務窟窿,還是38.46億元貨幣資金同比腰斬的現金流危機,都在逼迫永輝做出壯士斷腕般的選擇。

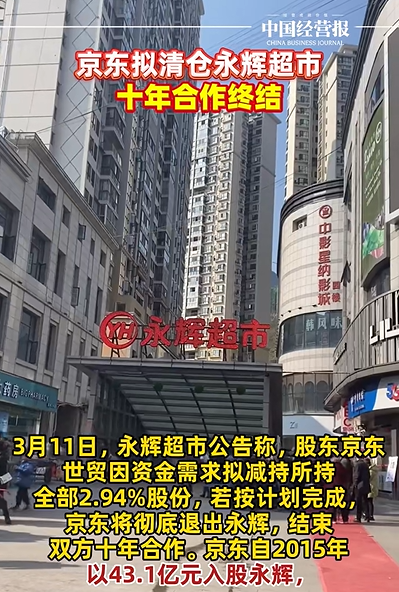

在這樣的基礎上,京東清倉撤退的股權減持公告,不過是壓垮永輝的最后一根稻草。

圖源:中國經營報

值得一提的是,比優特的接盤絕非慈善行為。

這個從鶴崗崛起的區域霸主,用85家門店織就的東北零售鐵網,正在上演教科書般的“降維打擊”。

其19.9元脆皮烤鴨與2.99元果凍橙構筑的“價格黑洞”,贏得了東北消費者的青睞,也就順理成章地搶走了永輝在東北的生存空間。

在新零售參考看來,這種差距,本質上是全國性連鎖與區域龍頭在精細化運營上的分野。

永輝的“大而全”敵不過比優特的“小而精”。

不過,永輝的“放手”并非意味著認輸,這種“區域性撤退”,恰恰順應了新任掌舵者葉國富的改革戰略。

自名創優品以62.7億元收購永輝29.4%股權后,葉國富便高舉“胖東來模式”大旗,主張收縮戰線、聚焦核心市場,關停并轉低效門店。

東北12家店的轉讓,正是這一邏輯的鮮活注腳:與其在弱勢市場硬撐,不如將資源傾注到其他調改初見成效的區域。

在新零售參考看來,永輝的東北撤退,絕非簡單的業務調整,而是一場新舊勢力的權力重構。

3月17日的董事會換屆,堪稱這場博弈的高潮:名創優品創始人葉國富強勢主導成立“改革領導小組”,原CEO李松峰黯然出局,創始人張軒寧以唯一反對票抗議“未涉及CEO安排”。

這位京東系出身的CEO曾力推數字化改革,投入超10億元搭建供應鏈系統,卻未能扭轉連續四年虧損的頹勢。

而葉國富的“胖東來模式”則劍指另一條路徑:砍SKU、提人效、重商品力,從“賣貨架”轉向“賣服務”。

圖源:永輝

二者的沖突,實則是效率優先與品質優先的路線之爭。

張軒寧在董事會的反對聲中直言,數字化轉型已進入收獲期,當前的永輝更應將改革計劃穩步推進。

但資本市場的耐心早已耗盡,事到如今,京東的清倉減持、名創系的入主,已為這場爭論寫下結局。

新零售參考認為,永輝的東北撤退,其實是中國實體零售業轉型的縮影,其背后的意義遠超區域市場的得失,而是直指三個行業級命題:

其一,全國性連鎖與區域龍頭的生存法則。

永輝在東北的敗退,暴露了全國性品牌在區域市場本地化運營的短板。

比優特憑借對東北消費者“菜籃子”需求的精準拿捏(如低價生鮮、高頻促銷),實現了對永輝的“降維打擊”。

這印證了葉國富的判斷:未來零售業屬于“2000-3000平的中小型超市”,區域深耕比盲目擴張更可持續。

其二,資本意志與零售本質的平衡術。

名創系入主永輝后,關店、調改、換帥一氣呵成,看似雷厲風行,卻暗藏風險。

胖東來模式的精髓在于“慢工出細活”——高員工福利、極致服務需要長期投入,而資本往往追求短期減虧。

永輝2025年計劃關店250-350家、調改200家,這種“休克療法”能否避免人才斷層與文化沖突,仍是未知數。

其三,轉型路徑的“第三條道路”。

葉國富提出“胖東來+山姆”的混合模式:既學胖東來的服務與員工激勵,又借鑒山姆的選品與會員體系。

這種嘗試頗具想象力,但執行難度極高。

胖東來的成功根植于許昌的區域文化,山姆的選品依賴全球供應鏈,永輝若想“兼容并包”,或許需要在商品力與組織力上同步突破。

無論是比優特的逆勢擴張、永輝的戰略撤退,還是胖東來模式的全國化試驗,都共同勾勒出了當前零售行業正在經歷大洗牌的輪廓。

毋庸置疑的一點是,對于所有零售玩家而言,如果不能在品質與效率的鋼絲上找到平衡,就必將在轉型的陣痛中悄然退場。

而永輝的這場撤退,究竟是永輝“斷腕求生”的序章,還是“大船難調頭”的預兆?

我們抱著對永輝調改的期許,不妨拭目以待。