文:毛毛

來源:銳品牌

國內的咖啡市場,永不缺話題。去年底挺有講頭的是,永璞咖啡全國首家社區門店悄悄開業,地點仍是上海。

如果只是在街道路過,很難會注意到這家咖啡店,因為它沒有亮眼的店招,也沒有氛圍營造和宣傳的外擺,吸引年輕人必備的打卡屬性更是不沾邊。且不說門店風格不夠時髦與精致,店里的咖啡驚喜度也不高,只有美式、拿鐵、卡布奇諾和澳白等大眾款,這與當下大部分咖啡店用風味特調為門店引流的做法背道而馳。

◎?圖源:永璞咖啡

按理說,很難有人會特意去開這樣一家「低存在感」的門店,更別說是咖啡密集程度、以及空間和產品創意極卷的上海,大概率在門店構思層面就會因為「反常規」而被砍掉。但事實卻相反,對于永璞本身以及紅海競爭的咖啡市場而言,這樣一家社區咖啡店,有它探索性的意義。

因為這家咖啡店,主要面向的是平時咖啡店的稀客——爺爺奶奶和叔叔阿姨。

◎?圖源:永璞咖啡

這樣看來,上述一連乏善可陳的門店設計和產品搭配,都是永璞面向本地社區的細致考量。

該店坐落于徐匯區湖南街道社區服務中心大樓內,灰白為主的空間色調與社區服務中心的場景融合得很自然,與其說是一家獨立門店,不如說它是社區服務中心延展的一部分,雖然區域不大,但現制咖啡的服務為前來社區中心辦理業務的人群,提供了一個難得的休閑空間。

與引入氛圍感場景激活消費者打卡熱潮的思路不同,永璞社區咖啡設計調性趨向簡潔與實用。走進店內,能通過各種細節感受到品牌的妥帖——吧臺在進門側,沙發座位區緊挨臨街落地玻璃窗,寬敞的桌子方便叔叔阿姨整理零零碎碎的文件資料,而沙發的高度也匹配老年人輕松起身的需求,整體融入社區也關注人的尺度。

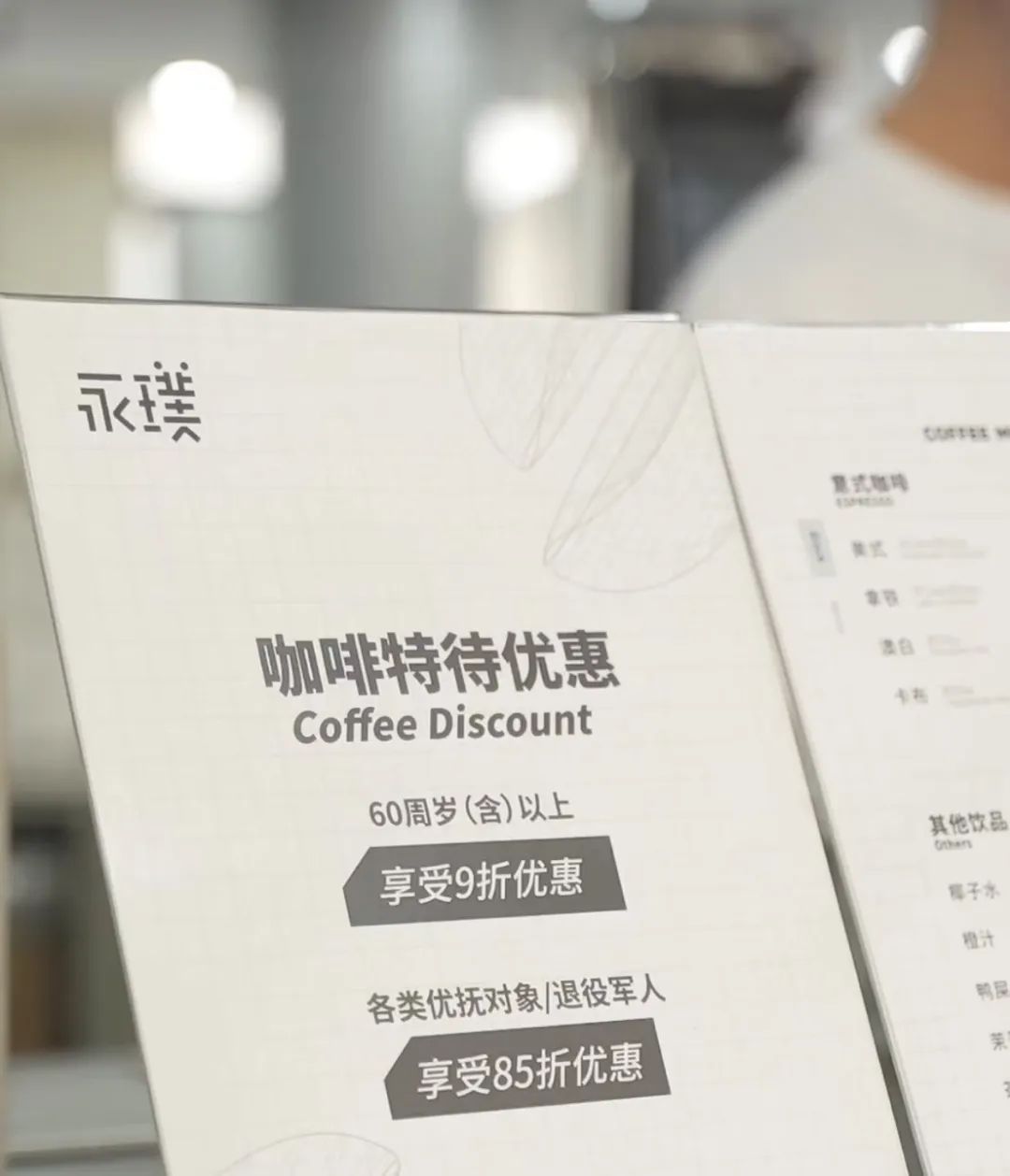

產品則舍棄了年輕人熟知的特調,回歸叔叔阿姨都熟悉的經典意式咖啡,進一步降低他們的決策門檻。此外,考慮到不喝咖啡的人群,門店菜單也提供茶拿鐵、鴨屎香烏龍茶等茶飲品選擇。但不去買咖啡和飲品也沒關系,提菜回家的奶奶、附近溜達的爺爺、想找個有座的地方聊天的鄰居,所有生活在周圍的人,這里都歡迎。

◎?圖源:永璞咖啡

事實上,在服務中心和公共休息區,把咖啡作為空間服務增值項的例子不少,但大多數僅限于提供速溶咖啡。更何況,永璞本身的強項也是做用戶在家里也能方便沖調的咖啡。這讓走進社區開一個提供現制咖啡門面的永璞,成為一個特別的存在。

不止于此,永璞還在該店首次引進LINKBAR SINGLE TOUCH系統,對咖啡師來講,它減少了操作過程中人為干擾的因素,保證了咖啡的「快速出品」和「口味如一」;對顧客而言,無論是爺爺奶奶,還是附近的年輕上班族,都盡可按自己的需求,輕松得到一杯快捷且品控穩定的現制咖啡。

◎?圖源:永璞咖啡

從氣氛營造上看,磨豆機和蒸汽棒轟鳴聲的缺失,讓這家店少了一點「咖啡味」。但也有人覺得,空間因此意外地多了貼心與溫暖感——因為沒有「噪音」干擾,老年人能更容易聽見服務中心叫號系統的語音播報。

社區咖啡店試運營期間,永璞也和來店的奶奶一起「查漏補缺」——比如極簡化設計的菜單,字體接下來會調到讓奶奶也能一目了然的大小;「卡布」、「澳白」等菜單的簡稱也將會往「卡布奇諾」、「咖啡味更濃的奶咖」等更直接的文字描述方向去走。

◎?圖源:永璞咖啡

精致的咖啡館見多了,未曾想這樣一家單純路過都會錯過的社區咖啡店,因「人情味」有了辨識度和吸引力。

如果沖著打卡而專程前來的人,可能會略顯失望,但對于當地人來說,它低調但到位。安心感受當下的咖啡氛圍之外,這里還有大爺大媽的家長里短,有街頭巷尾的日常瑣事,人與人的距離,被空間拉近,社區感就是這里最好的「裝修」。

厭倦了同質化的盒子商場,人們逐漸流向具備生活氣息的社區。而向社區靠攏,正成為不少品牌共同的主題。

比如每家門店皆是品牌與在地社區橋梁的Aesop伊索。跟傳統的商業空間不同,Aesop伊索構思新店的過程中,會真誠把自己當成社區一員,將空間表達更多讓渡給周圍社區與街景環境,讓門店自然「長出」更符合城市在地的樣子,并為當地作出有益的貢獻。

◎?圖源:Aesop伊索

類似的摸索,也存在于高端香水香氛品牌聞獻的書室項目中。2023年,聞獻開設首家品牌書室——「愚園書室」。該書室植根于都市社區,不僅呼應了品牌的文化溯源,也表達了品牌對社區在地人文的關注和探索。再者,愚園路龐大的人流以及極富活力氛圍,也幫助聞獻輻射到更廣泛的人群。

◎?圖源:聞獻

就連全球連鎖咖啡巨頭星巴克,也借著新任CEO尼科爾的內部信,重新明確星巴克作為社區咖啡館的定位,承諾「將重回星巴克的初心,重新關注星巴克一直以來的與眾不同之處——一個人們聚集的溫馨咖啡館。」

◎?圖源:星巴克

永璞把咖啡店搬進社區,相似的目的不言而喻。此外,讓咖啡貼近社區更多人的日常,也是咖啡品牌「試水」拓展「新老人」市場的嘗試。

人口老齡化加速階段下,不拘泥于保守陳舊、勤儉節約傳統觀念,樂于擁抱新科技與新理念的「新老人」,愈發被品牌們視為新的增長嘗試。落到咖啡行業來看,近些年,得益于國際與本土咖啡品牌的交鋒,咖啡產品與咖啡文化得以迅速融入城市年輕人的生活日常。不過,已是紅海的咖啡市場,卻是銀發群體的消費盲區,面向年輕人的咖啡店遍地,但是把新老人納入其中的咖啡空間匱乏。

但即便如此,在上海18~65歲的人群,其實都有喝咖啡的習慣,正如試營業過程中,來永璞社區咖啡店的爺爺調侃的那樣,「我們當年喝咖啡的時候,你們還沒出生咧」。

◎?圖源:永璞咖啡

雖然永璞究竟能否有效把社區流量承接到門店,以及在當下多變的咖啡市場環境下它到底能存活多久,結果皆是未知數。

但至少,能看到頂著花白頭發的爺爺奶奶來到這里,不會因為浮夸的設計而止步,不會因為花哨的菜單手足無措,只需要靠直覺點一杯坐下「噠噠咖啡咪道」,這些在將來的老齡化社會大概率會更常見的場景,無形中為品牌與社區連接延展出更寬容的尺度,也為咖啡市場以及永璞本身,帶來咖啡模式的多元思考和探索。