來源:劉潤(ID:runliu-pub)

在長沙最繁華的黃興路步行街隔壁,有一家奇怪的茶館。

茶館老板做了一連串“錯誤”的決定:在商圈賣著比早餐攤還便宜的包子,外面排起長隊也不準催客人走,讓茶館節奏慢得像老年活動室......

按理說,這樣做下去,早就該倒閉了。

但它卻做到了火爆出圈,開業四個多月來,幾乎每天能賣出3000多杯茶、客流量高達1.5萬人。堪比商場。

我一進門,就被震撼到了。新聞沒夸張,真是人山人海。

這就是長沙最近特別火爆的,東茅街茶館。

新聞上有人預估說,東茅街茶館能營收“2個億”。

它的創始人,曾操盤過7up潮流美學中心、超級文和友等,都已經成了現象級的網紅品牌。而東茅街茶館,則是他自己的項目。

如果一次、兩次成功是運氣,能多次做出爆款,一定有他自己的方法論。

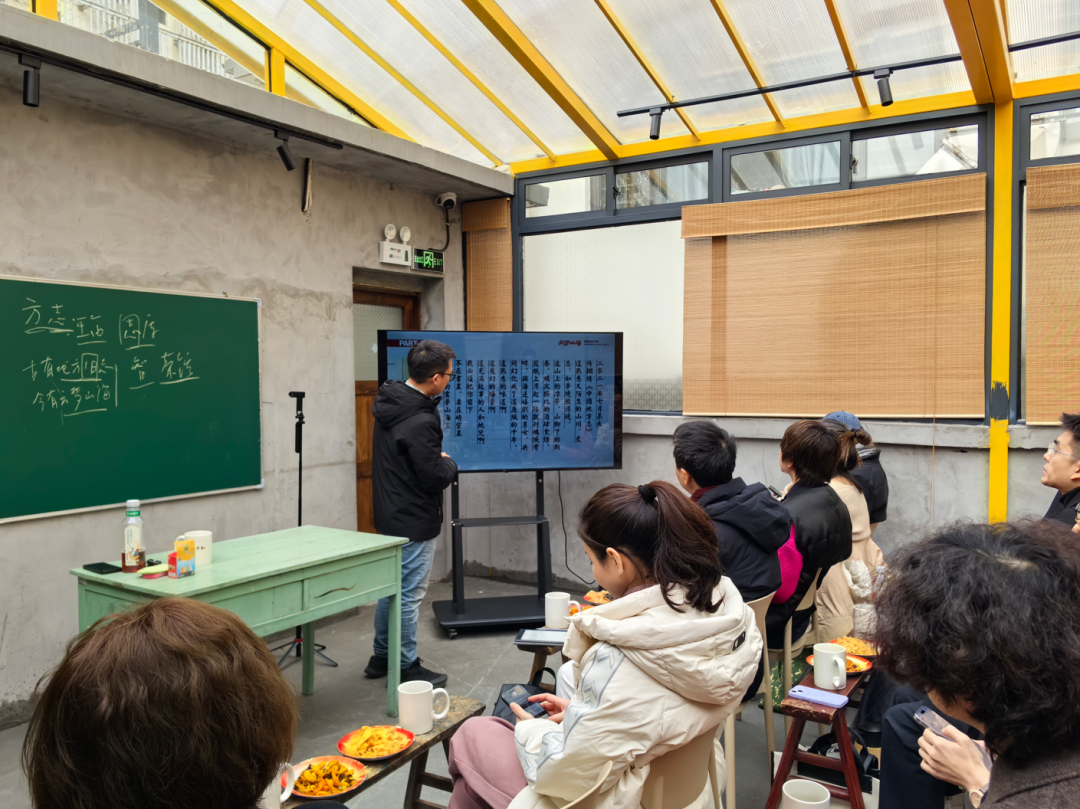

我對它太好奇了。2025年1月7日,我和問道中國的企業家們一起,專程去長沙游學和參訪。第一天大清早,我們就馬不停蹄地來到了這家茶館。

茶館主理人簡名熱情接待了我們。我一邊聽,一邊不斷記筆記。能將傳統茶館打造得如此出色,著實令人贊嘆。

部分內容涉及商業機密和數據,做了些脫敏處理。但是許多現象和參訪后的思考,我實在忍不住想和屏幕前的你分享:為什么這家看似一切“做錯”的茶館,能活得那么好?

10點收獲,和你分享。

01

“拽得像二五八萬”的便宜

走進茶館,一股濃濃的歷史氣息就撲面而來。墻上有書法,柱子上掛畫,門廊上還有大大的牌匾。特別穿越。

茶館,有好幾層。一樓,主要是喝茶的地方。

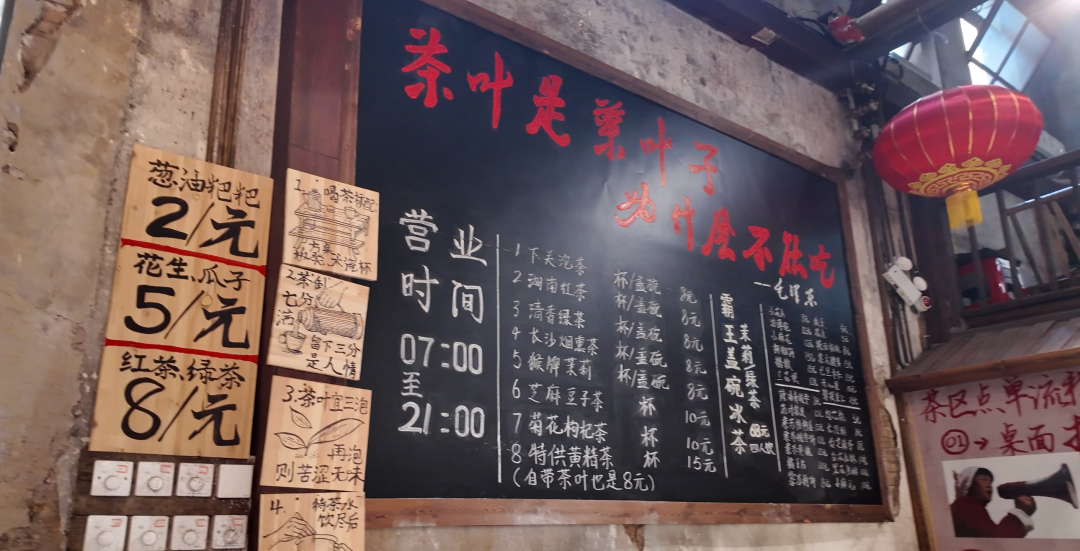

走進茶館,一張大黑板掛在墻上,上面手寫著菜單。看價格,還挺讓我吃驚的。

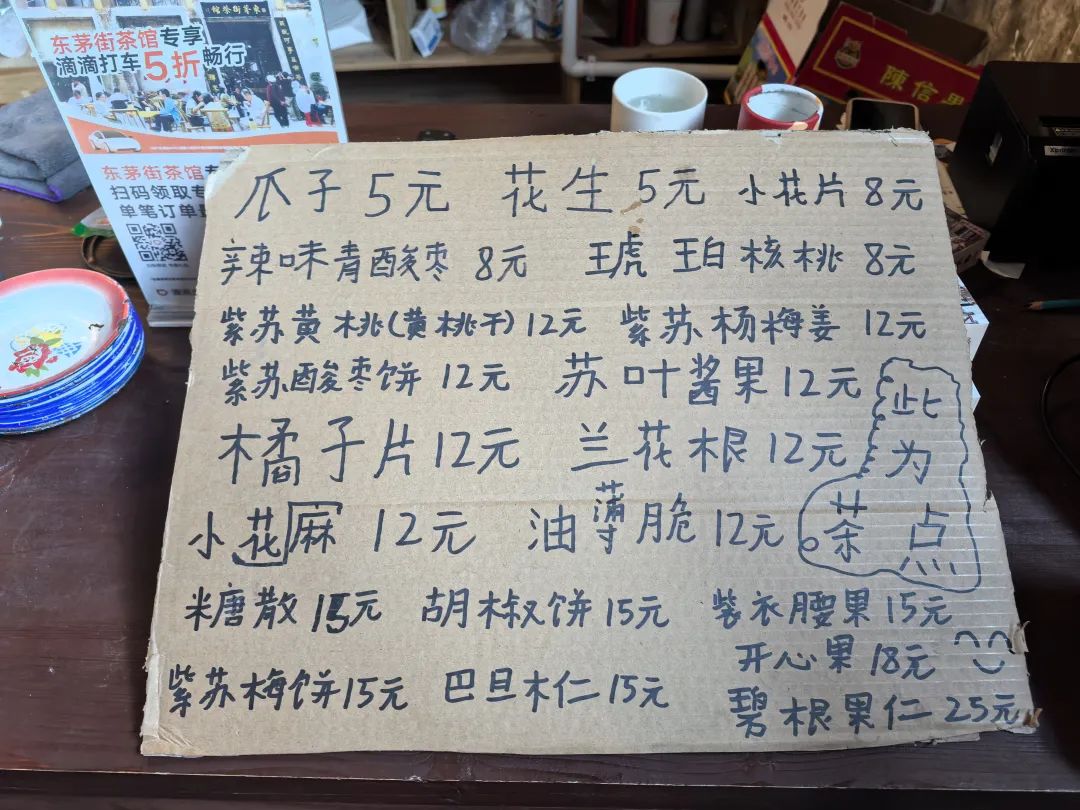

在這個一杯純茶10元起步、偶爾喝杯奶茶吃個面包得50元的年代,他們蔥油粑粑2元、花生瓜子5元、紅茶綠茶只要8元。還有12元的紫蘇酸棗餅、8元的琥珀核桃、3元一個各種口味的包子、2元的燒麥......你看,花個10元,都能吃頓有茶有點心的早餐了。

仔細看那一溜的8元茶葉,茶葉還基本上是老長沙人愛喝的那種品類。比如湖南紅茶、長沙煙熏茶、猴牌茉莉。處處都有用心。

在寸土寸金的繁華商圈占了5000平米的地兒,茶館能給這價格,實在太舒適了。

主理人和我分享說,這個258,有來頭。

在長沙麻將里,258可以做將,而做將能胡牌,如果手上很多2、5、8的將牌,那你就很拽了,可以做大胡。

258背后,還有一顆同理心。比如說啊,老婆今天只給你100塊零花錢,你又約著三五好友去吃飯,怎么辦?隨便去一家店,人均輕松過百。但你來東茅街茶館,把這張毛爺爺豪氣干云地拍桌上,吃一天都花不完。特有面。

真有意思。很有人情味。

茶館不僅賣茶,還賣餐食。

長沙人有喝茶吃飯的習慣,茶飲就有連帶銷售。所以,來喝茶吃茶點,吃個包子燒麥,或者嗦一碗粉,就成了大部分客人的選擇。

但總體來說,客單價依然很低。主理人說,人均27元左右。

啊這,這從商業的角度,還怎么掙錢呢?

答案就藏在一進門的穿越感里。

開店,租金是大頭。用文旅+流量的打法,可以極大的降低租金成本,提升坪效。

所以,主理人介紹時總會說,他們做的是文旅項目。

的確。整體裝潢格外復古,還售賣文創產品,很多人來打卡。這不是文旅是什么呢?

但我有不同的看法。

02

復古茶館,到底是做什么生意的?

作為一名商業咨詢顧問,當我在參訪不同公司,觀察各種業態時,我一定會先給這家公司歸類。

因為,不同類別,一定對應著不同收入模式。

雖然一些行業也被叫作“餐飲業”,但本質上是“零售業”。

比如,大部分奶茶店。

你可能會覺得奇怪。不少奶茶店還賣面包餅干。餐飲餐飲,這不是有“餐”也有“飲”嗎?

我是怎么分的呢?底層邏輯,是去看有沒有“桌子”。

餐飲業的收入模式,本質上,其實就是圍繞著“桌子”在經營。

這張桌子一天被用了幾次,是翻臺率。這桌吃了多少,叫客單價。外面排隊的和里面用餐的人數,就是客流量。

坪效=翻臺率x客單價x桌子數量/面積平方數

所以你會看到,餐廳的經營,就是使出吃奶的勁兒,努力提升翻臺率、客單價和客流量。比如放快節奏音樂讓你吃完快走,比如外面6元的可樂賣你18元,又比如搞活動來吸引客流。

但是,你買奶茶的時候,一般去店里買了就走,對吧?排隊的同時,你已經在下單了。

它更像是一種“現做現賣”的零售業務。就好比小區旁現做的烤鴨、炒板栗、雞蛋餅等等,這些店本質上都屬于零售業。

所以,賣9.9元咖啡的瑞幸,是“沒有桌子”的零售業。賣37元焦糖瑪奇朵的星巴克,是“有桌子”的餐飲業。

而東茅街茶館,看上去是一個“文旅業”項目,但我認為它其實是“餐飲業”。

排隊的人很多很多,但只要他們沒有進店坐下,就不會產生消費行為。

桌子,就是讓你進來坐下吃飯的條件。同時,它也是限制。

人坐滿了,消費就暫停了。這桌吃完了,下一桌客人才能進。

所以你看,東茅街茶館其實是一家餐館。

既然客單價低,就得努力提升翻臺率和客流量了。

怎么做呢?

03

桌子經濟,又是空間和時間的游戲

先說翻臺率。

主理人告訴我說,他們的翻臺率能做到3點幾。這是什么概念?4就很不錯了,10就是頭部了。

許多餐廳為了提高翻臺率,下的功夫在“空間”上。也就是,努力提升“客密度”。

有的是像大排檔那樣簡單讓桌子緊湊排布,有的則是裝修的時候降低層高。

但這些,也同時降低了顧客體驗。你這桌說著閨房秘事,要時刻擔心隔壁聽到。

于是有的餐廳,會在別處補足。比如去年11月我去過的烤匠,就是用頭頂一束燈光來營造桌子的私密感。

而東茅街茶館呢?主要功夫下在“時間”上。

想想看。人一天,會吃幾餐?四餐。

早餐、午餐、晚餐以及宵夜。

這四餐,自然是涵蓋得越多越好。

但是絕大多數餐廳,只管一餐。能管兩餐的,已經特別厲害了。許多餐廳都會推出午市優惠,為什么?因為中午沒人去啊。中午沒人去,早上,更沒人去了。于是開門時間,直接定在11點之后。

東茅街茶館翻臺率雖然不算亮眼,但這建立在他們幾乎不做任何催客動作的前提下。

來回催促點菜、放快節奏音樂、到點催客結賬等等,他們都不做。甚至,還希望老人坐久一點。

這是因為他們解決了一個超級大的難題,那就是,早上的生意。

早上的生意很難做。因為早餐需求,一般都被門口早餐攤解決了。

但是東茅街茶館早上6:30開業,已經人聲鼎沸。

早上這段時間吸引來的是誰?老人。

04

拄著拐杖到不了遠方

主理人簡名分享了許多動人的故事:

有些老人經常結伴來,彼此是對方的茶朋友。天天要看到,就覺得幸福,是一種樂和。

有位大叔不管門口冷不冷,他也要坐在門口。一坐就坐到下午,看著茶館人來人往。

還有些老人家,真的是被自己的孫子兒子推著輪椅來。

他們曾經也很輝煌過,但是現在腿腳不靈活了,來茶館,已經夠遠了。

簡名說,每個人都想要詩和遠方,對于這些老人來說,詩和遠方就是茶館。

茶館賣的不是茶,是老人們失去的時光。

聽到這里,我挺觸動的。

作為一個年近半百的人,我曾經爬上過珠峰,去過南極,穿越過戈壁。但現在,我意識到有些地方再也去不了了。但當你看著還有年輕人在不斷爬上去,你還是特別為他們高興。

老人來茶館社交,特愛呼朋引伴,約好天天見面。茶館的早上,就有人來了。

茶上也用了心思。雖然只賣8元,還要客人自己去倒熱水,但是選的茶葉都是老長沙人愛喝的。

簡名說,坐在茶館里的本地老人,成為游客眼中的風景,是整個老長沙復古布景的一部分。

文化帶來的好奇,能促進銷售。

比如,老長沙茶客愛吃“包子漢堡”。左一個糖包子,右一個肉包子,抓一把花生米把皮搓掉,塞在中間,左右一對上捏成餅,然后開始吃。

游客看了覺得新奇,不少本地年輕人也沒這么吃過。就會想試試看。一杯茶,一個肉包,一個糖包,一盤花生,這就成套賣出去了。

才剛開業,為什么老人對這里的情感這么深?因為,稀缺。

05

一杯茶,二兩粉,三五好友,又見長沙

有民族風情,有文化設計,就叫稀缺嗎?

去年年度演講我提到,許多風情街就像復制粘貼一樣,游客去A城還是B城,區別都不大。

什么東西稀缺?不單單是“歷史”,更是“記憶”。

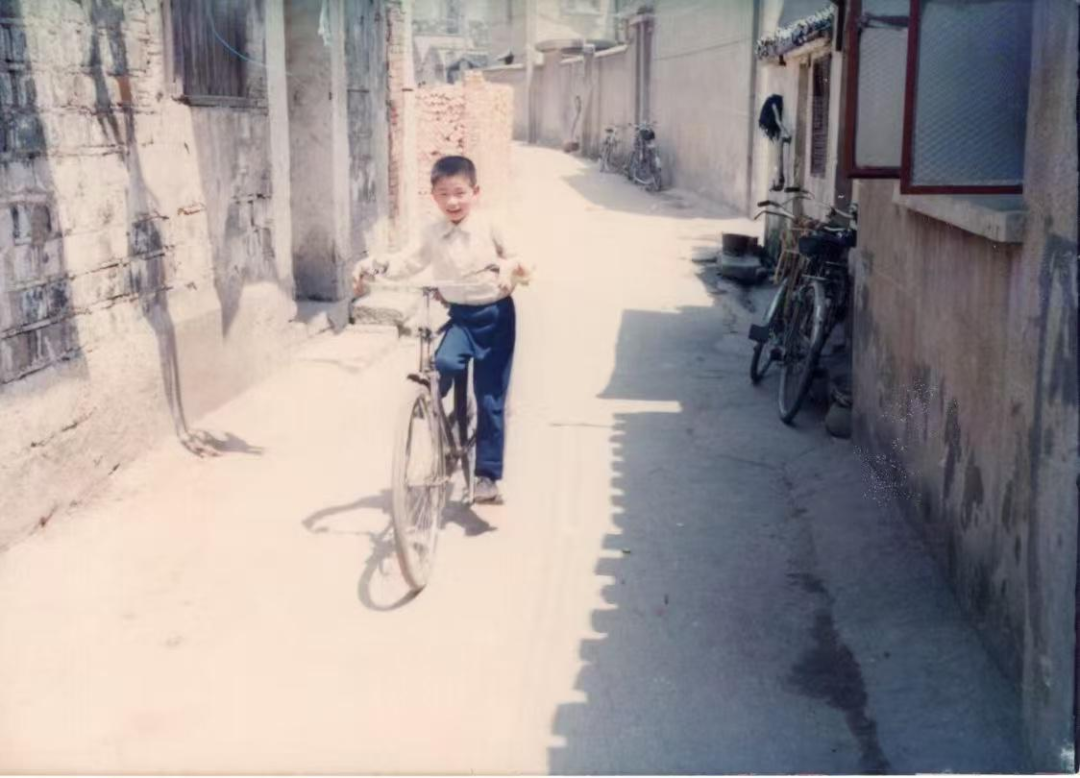

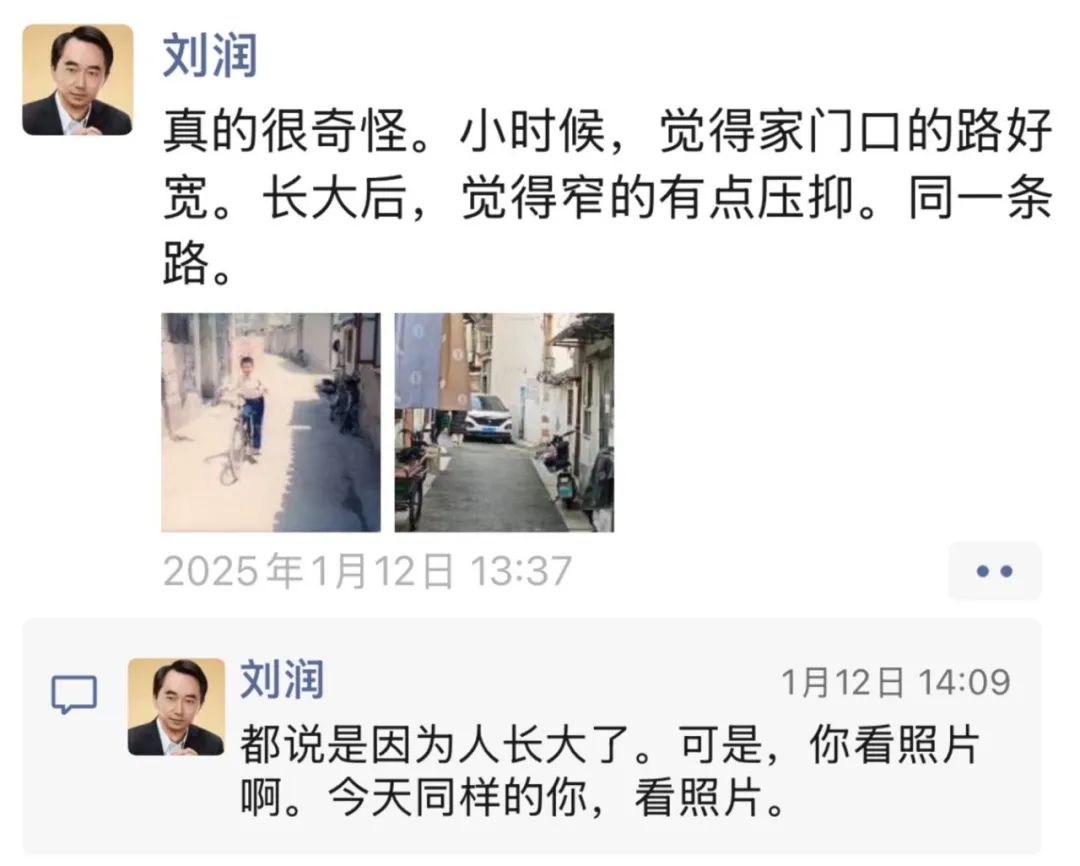

不知你小時候住的地方有沒有拆。拆了的話,沒有留下照片,是不是會很遺憾?

每個月我都會回南京老家一趟。下面這張舊照片,是我家旁的一條街。

雖然我留了照片,但現在已經面目全非,再也回不去了。

80年代的民國風情街不能帶來共鳴,但80年前的生活印記,能大大喚醒人們的留戀。

以前的老物件,現在早已看不見蹤影。

這些老人年輕的時候,經常去長沙五一廣場的“語錄碑”去唱歌跳舞,去社交。但是后來這個主干道被拆了,記憶就產生了缺失。

(圖片來自網絡)

但他們在茶館,可以找回以前的記憶空間。“語錄碑”繪有毛主席畫像和語錄,東茅街茶館也掛著毛主席畫像,墻上寫著毛主席語錄。所以這個懷舊場景,很有意義。

除此之外,還有無數小細節,都是不斷在把老長沙人的記憶喚醒、復現。

歷史記憶帶來的“稀缺”,在穩穩抓住了本地中老年人的心的同時,也吸引著外地游客。

不過,這個稀缺,也僅限于長沙。

東茅街茶館要是落地上海、落地成都,就大概率會黃。上海咖啡店全球最多,成都茶館遍地都是。那些快節奏城市,天然不適合開茶館。

更別提,上海、成都要的是“老上海縮影”“老成都縮影”,而不是“老長沙縮影”。

但作為多地文旅頂流項目操盤手的簡名,找到了做稀缺文旅的萬用解法。

我們接著說。

06

消費者感知不到文化,但能感知沖突和矛盾

談文旅項目的時候,大多數時候你可能以為在談“文化”。

簡名說,其實消費者是感知不到文化的。他們能夠感知的,是矛盾和沖突。

什么是矛盾和沖突?沒見過。很新奇。一下子就抓住了你的眼球。

說個故事你就懂了。

2017年前有個男孩走失,父親報了警。公安部發布照片尋人,這是常規操作對吧?但是這個父親操作不一般,他用的,是兒子穿黑色比基尼的照片。

這一下不得了。瞬間引來許多人圍觀。

人們看慣了正襟危坐的尋人照片,這張照片發出來,微博上迅速引來大量轉發。很快,就找到了孩子。

先不說這位父親的做法是否合適。但這種沖突,讓孩子早早回了家。

回到東茅街茶館。客單價低,翻臺率一般,那么客流量得彌補上差距。怎么補?也得靠沖突和矛盾。

比如,選址。

就像是石頭堆里,突然冒出一株小草,是不是會吸引你的注意?在繁華街區里,冒出一個這么“破破爛爛”的懷舊茶館,你是不是比起去星巴克,更愿意來這里體驗?

簡名之前在操盤超級文和友的時候,也用的同樣打法。幾層樓打通,那邊還是現代化商場,這邊卻是超級復古懷舊風。很有沖擊感。

又比如,故事。

有故事就有了場景,有了內容,有了要做的事情。

老長沙人都是怎么生活的?長沙的名人都做過什么事?長沙的詩人詠唱過什么詩詞?

這些故事,你千萬不要自己寫,要去抄。

從哪里抄?

簡名厲害就在于,他找到的不僅僅是故事,而是一套講故事的方法論:方志。

07

故事是連接“形而上”跟“形而下”的橋梁

文旅項目操盤出身,是什么原因選擇開茶館。比如,為什么不是酒樓、肉鋪、臭豆腐店、漢服店?

簡名分享說了一句凝練的話:“國有史,家有譜,地方有志。”

方志就像城市的基因圖譜,記錄著這座城市的性格、習慣和記憶。

它是一種全面反映一個地方情況的文獻資料,包括風俗、教育、物產、地理、人物、名勝等等,應有盡有。

我說幾個你聽聽看,之前是否看過呢?全國性的比如《山海經》《大清一統志》,地方性的比如《山西通志》《南潯志》,還有那些鄉鎮、寺觀、山川等等,也有對應的“志書”。

別人在問路,他們在解碼。

閱讀了各種方志,做了大量調研之后,提煉出了最合適長沙文化的載體,就是茶館。

茶館在古代,是最大的社交空間了。喝茶的人,就是一個個鮮活的微觀歷史記錄者。

所以,一間茶館,往往就是一座城市記憶的縮影。把方志的山川地貌融入建筑空間,把當地飲食文化加進產品。

從視覺到味覺各個方面,參照方志來重新做一個城市記憶的縮影。

這個承載記憶的地方,讓年輕人和老人共鳴,讓本地人和外地人共鳴。

就像主理人提出的一個概念:“古有地方舊志,今有云夢山海。”

做項目的時候,也會思考拍攝紀錄片,把這些故事努力傳播出去。

更厲害的是,這套打法,可以應用去全國任何一個地方。因為任何一個地方,都有它獨一無二的方志。

但人的記憶有限,總不能把方志提到的都搬來。

于是,得做取舍。

怎么取舍?除了找沖突、矛盾和稀缺,還要看什么故事能造勢。那么,就挑那幾個故事。

08

永遠和頭部合作

怎么造勢?答案是,追著第一名合作。

假設我是千里之外的外地游客。你說你好,我憑什么信你?

同行說你好,這也不夠。但要是頭部都說你好,那我就感興趣了,對吧?

簡名分享說,在過去10年的操盤經驗里,他永遠選擇跟頭部合作。要么跟區域頭部,要么跟全國頭部。第一名不行,就第二名。第二名不行,就第三名。直到第一名來找你。

你身上總有第一名喜歡的地方,就一定能合作。

游客來長沙,第一時間想去的地方,就是頭部。什么地方呢?

比如岳麓書院。

又比如橘子洲頭、長沙小吃街。

每一個背后,都有取之不盡的老長沙故事。

那如果我都給你請到一處,你來我這里一次性都體驗了,過不過癮?

進門是岳麓書院的大牌匾和書法,墻上是毛主席經典語錄,紀念毛主席在安源事業剛起步的畫和老物件。

同時,低價就能吃到正宗的長沙米粉和各樣小吃。

50元或許只是岳麓書院的門票錢,但在茶館你吃一天都吃不完。

至此,矛盾沖突、地方故事、頭部造勢,這樣一步步,讓茶館吸引了大量客流,并且接住了這些客流。

聽完分享,很是佩服。最后,也想說說我的一些感受。

09

最難的流量,是素人給你的流量

關于流量,印象最深的是聽分享時,聽到簡名的這句話:“最難的流量,是素人給你的流量。”

前兩年我采訪無憂傳媒的時候,總結過一個POE流量模型理論。

P指代Paid Media(付費媒體),就是付費就能有的流量。

也就是現在經常聽到的,投流生意。

流量起來,是因為你花錢了。厲害也是投流的人厲害,不是因為你內容很有本事。

O指代Owned Media(自有媒體),也就是私域。

比如微信群、公眾號。

但是這需要你不斷耕耘,大力建設,一點點去積累。

E則是Earned Media(贏得媒體),就是素人流量。

最后這個,才是最難獲得的流量。

因為它純純是因為你爭氣,你掙來的流量。靠的是自己的價值,不用給錢,吸引來普通人嘎嘎分享轉發。

POE里的“E”,是必爭之戰。

東茅街茶館做的稀缺、沖突、矛盾,就是在構建“贏得流量”。

所以你就能理解,茶館希望老人坐一天了。當外地游客來,可以跟老人聊天,他們彼此都有很大收獲。游客拍了視頻照片發在社交平臺,又繼續引發二次傳播。

最好的廣告,永遠是用戶的口碑。

而這種激發“贏得流量”的獨特方式,可以用一個詞來概括。這個詞就是,“策展”。

10

任何業態都適合用“策展”的方式做一遍

一個好的展,往往有2個挑戰要解決。

第一,是否能持續吸引一堆游客。第二,是否有足夠大的杠桿。

怎么吸引游客?答案是,打造“沒見過”的場景。

舉個小例子。我們公司附近有一家文化館,也是一個展。里面一個個隔間,就是用復古的家具和物件,復現過去的這條街道。

猜猜看。這個“小心火燭”的火為什么倒著寫?好像沒見人這樣干過。

(這個“火”,是不是也讓你湊近了來看?)

噢,原來當年就是用這個倒著寫的“火”字,吸引百姓注意力,居民才會引起重視,到時候引起火災可不得了了。

“沒見過”,要靠策劃。怎么策劃?搞事。

其他人在劇院演出,你是不是可以去戶外?張藝謀執導的《印象·劉三姐》,以山為幕布以水為舞臺,燈光直接打在山水上表演,對當地經濟有1:5的拉動效應。

類似的,還有無錫的靈山大佛,巨大無比給你視覺沖擊。又比如孔子六藝城,直接把一個山頭改造成一座文化古城。

你發現了嗎?策展,其實就是“搞事”。以及,找到可復制的“搞事”方法論。

這里面,劉三姐、佛、孔子,這些文化母體是他們的方法論。而對于東茅街茶館來說,《方志》是他們的方法論。

那么,什么叫做找到杠桿?

拿蔦屋書店舉例子。每一家書店都是根據當地的場景來設計,然后由當地的人來經營。通過書籍傳遞生活方式,本質上也是一個“展”。

那么你覺得,蔦屋書店靠什么掙錢?是書店的書和咖啡嗎?那得虧死。

蔦屋書店背后的公司CCC集團,不僅設計書店,還提供供應鏈。比如鋼筆、日本手工陶瓷等等文創產品,后來從書店一步步擴展成了帶著生活方式場景的“百貨店”。

掌握供應鏈就意味著,可以跟供應商談大合作。這就是一種杠桿。

而如果落到人身上。策展人的核心能力,是生產流量。

同樣的能力,是你自己大包大攬做一個1000萬的項目,還是跟別人合作做1個億的項目,你提供方案,收取20%的費用來得輕松呢?

如果你有策展的能力,你就去找專業的人合作。

餐飲部分,交給餐飲公司來做。運營部分,給運營來做。錢的事情給投資人,你才能把核心能力撬動更大的生意。

所以,游客,杠桿,缺一不可。所以你會看到一些明明不錯的文旅項目,就是做不大,更壞的甚至是做破產。

但如果能解決好這兩個問題,一個好的展,就成了。

最后的話

從東茅街茶館出來,我有一個很深的感悟:

一座旅游城市,特別適合把任何一種業態都變成“策展”,讓本地人和游客,都能沉浸式體驗。

本地人能找到回憶,外地游客能找到旅游的價值。而策展的企業,又能通過素人流量迅速放大收益。

就比如東茅街茶館,它賣的已經不僅僅是茶,是老人們失去的時光,是旅客對老長沙的期待。它像一個時光收藏館,把老長沙的歷史和味道,都裝在了這里。

在這個極速狂奔的時代,能讓人停下來喝一杯8元的茶,或許比賣一杯88元的咖啡,更需要本事。

但,每座城市都一定有它獨一無二的記憶密碼。就像是茶館主理人說的那樣,國有史,家有譜,地方有志。

用心調研的人,總能找到最合適的策展方式。

無比期待。

*個人觀點,僅供參考。

參考資料: