文:Annice

來源:東京烘焙職業人(ID:zhi-ye-ren)

不知道大家有沒有趁春節的假期在不同的地區探探店,品味下不同地區的烘焙風味呢?我們在春節期間倒是趁機轉了轉,感受不同的新年風俗,也有了一些新的感悟。

當然對于市場來說,無論是品牌還是產品的更新迭代都不會有一個明顯的分界線,更不會像新年交接一樣充滿儀式感,有些趨勢可能要持續數年到數十年之久,例如更清晰的配料、低油低糖、更健康的代糖等。

但是也可以看出,很多變化正在潛移默化中發生。

我們在觀望2025年趨勢的時候,也思考的了一個問題:烘焙為什么可以在日本輕易地流行起來?其實很大部分是歷史原因。在二戰后,美國小麥援助計劃(如學校午餐政策)推動面包不僅成為當時人們的主糧,也成為當時還是日本孩子們的日常主食之一。而童年的記憶和童年養成的口味可以深刻的影響人的一生,這才是日本烘焙行業可以發展起來的基礎。

但是日本對西方文化的吸收并非簡單模仿,而是結合本土口味進行改良,即使在西式烘焙如此深刻的影響下,依然打造了屬于本土的經典品類,例如紅豆面包、咖喱面包、年輪蛋糕等,成功將烘焙產品融入傳統飲食體系。

而中國受西式烘焙影響要淺得多,也晚得多。在豐富的“中式飲食”體系影響下,烘焙食品注定難以取代傳統食品成為主流。

但是近些年烘焙市場又的確在大幅度的增長。那么增長點在哪里呢?其實,中國烘焙市場或許已經開始進入轉型,如果用幾個詞概括,大概就是:口味口感滿足、情緒價值滿足、便捷需求滿足。

從日本的烘焙發展史我們可以看出來:無論怎樣的新品類食物,最終還是要以當地的風味作為呈現。

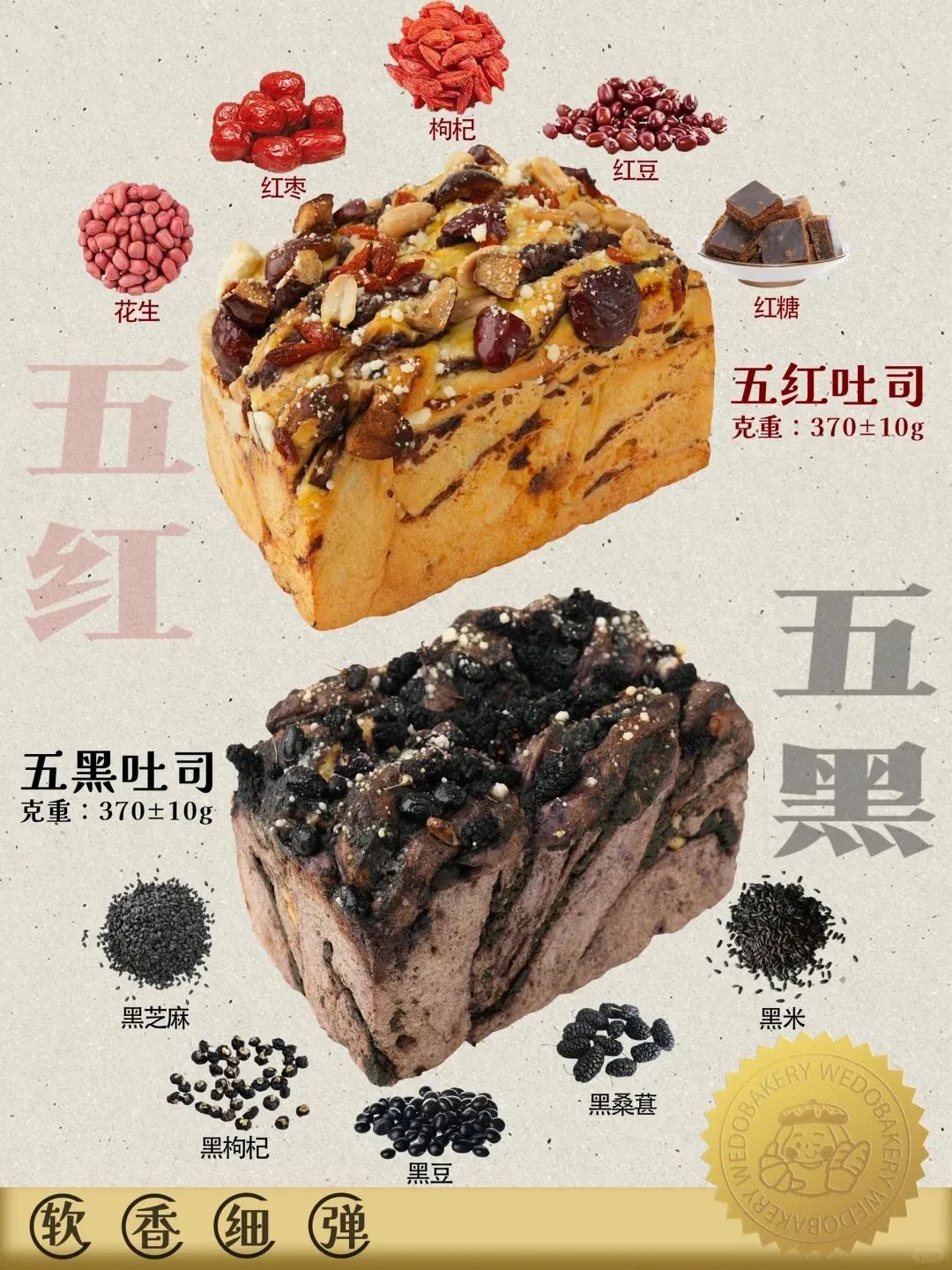

中國的烘焙也是一樣,近兩年消費者對“熟悉的陌生感”需求上升——既要一點西式的新奇,也要中式的文化認同。“新中式糕點”的風雖然吹過了,但是“新中式烘焙”的路還任重而道遠。在我們采訪的數百位主理人和店鋪品牌中,有大部分吸睛或者特色的產品都是采用了中西結合取得成功。

本土風味革新的方向有兩個。

一是選用本土優質原產原材料。例如川渝的檸檬、貴州的刺梨、西藏的青稞、兩廣的荔枝,福建的海鮮,江浙的綠茶...對熟悉的原料用不同的技法進行搭配的烘烤,原料溯源強化信任,用地域引起消費者的感情和認同。年輕人通過“打卡地域特色”表達生活方式,而非單純追求食物滿足。

二是對國外烘焙產品進行本土化改良。中國消費者其實對好吃的“異域風情”接受度頗高,但需降低甜度、增強口感層次。追求新鮮感,但拒絕“純西式”。包括法國雷諾特在內的全球知名高端甜品店在中國市場屢戰屢敗就是很好的反面案例。

而什么是成功的融合?例如日式紫薯泥+中式咸蛋黃、芝士+咸蛋黃、花椒+巧克力、桂花+烏龍茶、奶油+豆乳等則在市場大行其道。據數據顯示,2023年韓國品牌巴黎貝甜在華銷售額40%來自改良款,盒馬的斑斕椰香千層卷以小眾風味搭配出圈,小紅書筆記中“不齁甜”關鍵詞提及率占評測筆記的43%。這些都是較為成功的正面案例。

現在所有的品牌都在聊情緒價值,聊得多了,就顯得不懷好意了。仿佛提到情緒價值,就約等于要準備提價了。

“就老老實實做好產品不行嗎?”

在未來的市場中,或許還真不行。情緒價值雖然老生常談,也的確成為了現代零售市場中不可缺少的環節。

價格-情緒價值=購買決策難度。

也就是同樣的價格,情緒價值高了,就容易做購買決策。情緒價值能夠讓消費者與品牌產生深層次的情感連接,從而提升品牌忠誠度,甚至激發反復購買行為,這就是“成癮性創新”。

具體到烘焙行業來說,消費者的情緒價值來源有兩種,一是產品本身給予顧客的幸福感和滿足感,二是消費場景給予顧客的幸福感和滿足感。

-

復合口感刺激多巴胺

單一甜味易疲勞,特別是在中國消費者普遍對糖的需求度都并不高的情況下,“咸甜辣酸”復合風味在2024年已經表現強勁,而且從口味來說也更刺激多巴胺分泌。據市場數據統計,2023年咸甜口味烘焙品客單價較傳統甜味高20-30%。

例如冰山熔巖巧克力,85%黑巧+海鹽焦糖層,苦甜比6:4,既有風味層次,也降低負罪感。

-

從“單一選擇”到“共創體驗”

深度的個性化和定制化目前已經有品牌在實踐,在我們看來這也是一個明顯的趨勢。簡單的定制化,例如生日蛋糕,消費者可上傳照片、選擇口味、撰寫祝福語,生成專屬蛋糕,在造型和口味都比較滿意的情況下,這種定制化不僅可以提高單價,也會提高顧客的信任度和粘性。

而個性化和定制化的next level則體現在“共創”。例如餡料、果肉比例的可調整,甜度的可調整,聯名跨界定制、地域文化定制等。

品牌還可以設計定期定制的烘焙訂閱盒(例如每月、每季度的“烘焙心愿盒”)。消費者可以根據自己的偏好選擇不同的主題盒子,如“健康低糖系列”、“節日限定系列”、“家庭聚會系列”等,每個訂閱盒內的產品都能夠根據消費者的歷史選擇和口味進行調整,給消費者帶來驚喜與滿足感。

-

從品牌敘事到顧客敘事

其實我們收到過很多烘焙師們的吐槽:現在的烘焙品牌,就會講故事。

只會講故事當然是不行的,但是在產品水平同樣在線的基礎上,誰能走的更遠,確實取決于誰的品牌故事講的更好。

品牌故事的需要場景化表達,例如推出與家庭聚會、朋友聚餐、情侶約會等不同場合相關的烘焙產品和品牌故事,幫助消費者在不同的生活情境中找到與品牌的情感共鳴。通過這樣的方式,品牌能夠與消費者建立多維度的情感聯系。

但更真實更動人的永遠是“顧客敘事”。品牌不僅可以邀請消費者分享與產品的故事,或者鼓勵他們共同參與新產品的創作或命名。不僅加深消費者對品牌的信任和忠實,由顧客講出來的夸贊也更加吸引人。

-

從“節日限定”到“日常儀式感”

這才是真正的“產品升級”,是現代消費者越來越看重日常生活中的儀式感所驅動的趨勢。不是只有節日的產品才值得被賦予意義,生活中的“小確幸”也同樣讓人滿足。

例如一些烘焙品牌推出“每周X小確幸”的固定產品,品牌也可以通過設定“月度心情款”或“季節感官系列”,如春季的櫻花系列等,讓消費者在日常生活中都能感受到品牌的存在和溫暖。或者打造“城市記憶”系列,例如成都麻辣可頌、西安肉夾饃恰巴塔等,將產品與城市記憶或者故事綁定來賦予更多意義。

烘焙銷售額的提升的關鍵方式就是不斷地擴大消費場景。除了早餐、午餐,還有下午茶、朋友聚餐、休閑時間、野餐...

烘焙店的目標,不應該僅僅包括餐食,還要包括零食賽道這個星辰大海。讓消費者在任何想要解饞的時間,都可以把烘焙食品排在第一梯隊。

2024年,全球最大烘焙企業賓堡進軍零食圈,這種頭部企業的大動作或許已經可以一定程度上代表未來的趨勢。

其實在這方面,除了連鎖品牌,很多特色烘焙店也在發力,例如可頌薯條,麻辣丹麥,堿水面包丁等,包括各種小包裝、N拼包裝、單個包裝等,目前都越來越多的出現在烘焙店的櫥窗里。

健康烘焙已經成為整個行業的底色,然而不得不說,市場對于健康烘焙的探索仍待加深,最主要的表現就是——真正健康的烘焙產品,它真不好吃啊!

消費者的需求既要控糖控脂,又拒絕“吃草式體驗”。干巴面包倒是很健康,但是叫好不叫座,始終在小部分消費群體中流通。數據統計2023年低GI烘焙品銷售額增長67%,但差評中“口感差”仍占45%。

所以2025年的趨勢風向中,在健康養生的基礎上,提高口感風味是各大品牌內卷的方向。

烘焙品牌可以通過場景化健康捆綁、濃郁的風味掩蓋/碰撞等方式來實現。

總的來說,2025年流行會有一些共性:

消費者主權崛起:從“教育市場”轉向“用戶需求定義產品”,而“教育市場”或者“盲從市場”的店鋪也必然難以走得更遠。

特色即競爭力:文化共鳴比獵奇更重要,地域域食材、城市風味,個性化搭配...誰找到了更加在地化的路線,也就拿到了快速發展的入場券。

情緒價值>功能價值:即便健康品類,也需通過風味設計等方式提供愉悅感。