文:嘉聲

來源:鳳凰生活報告(ID:PhoenixLifestyleRpt)

2024年有個詞叫“活人感”,但是我沒想到,火鍋能被夸有“活人感“。

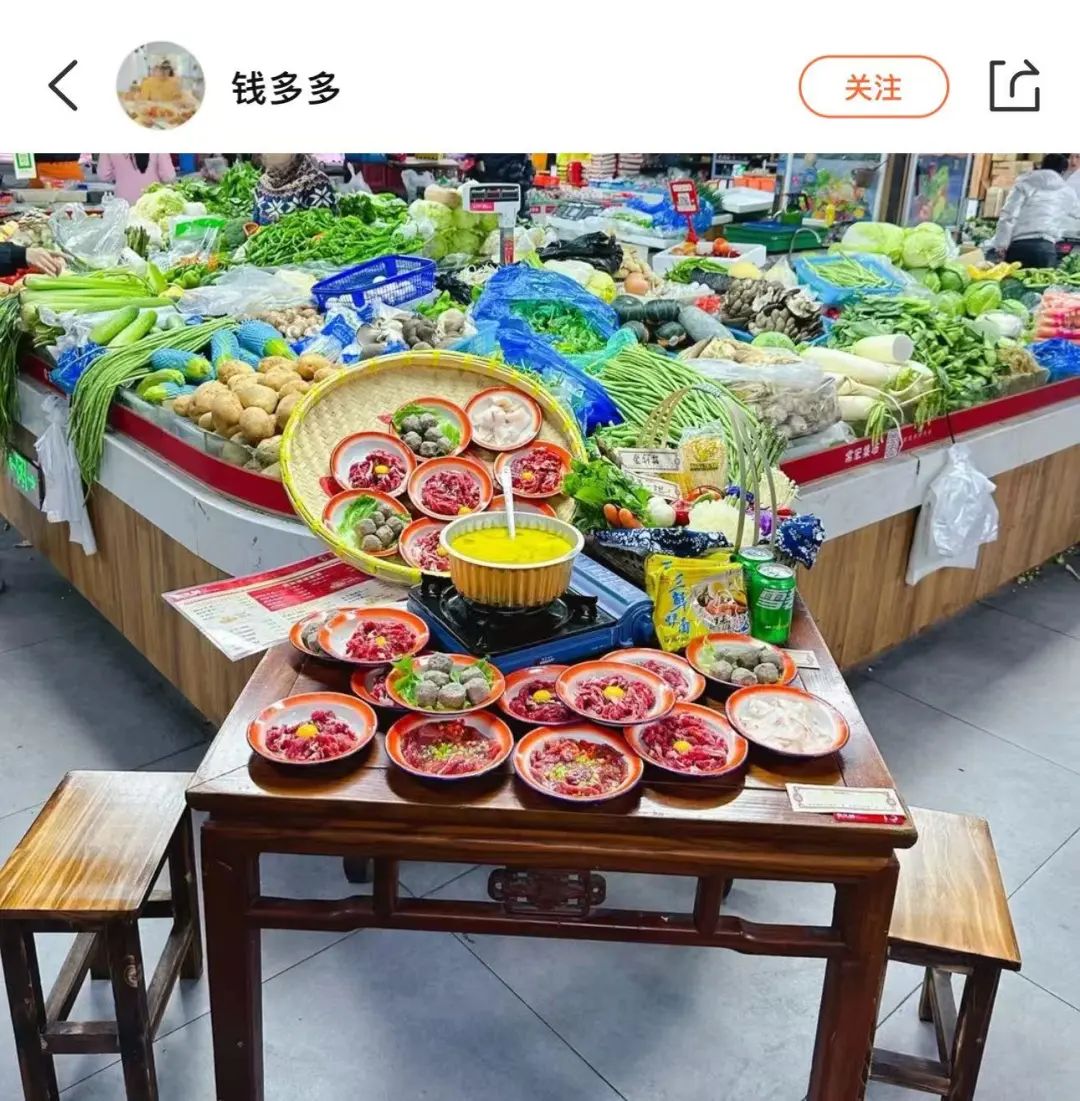

前陣子,北京開了一家”菜市場火鍋“,編輯部其他同事聚眾去吃了一頓。

店如其名地開在菜場里,菜是現(xiàn)洗的,肉是現(xiàn)剁的,火鍋底料是現(xiàn)炒的。人均70塊,吃完大家說,胃里連一口水都喝不下了。

我因為加班沒去——這是我2024年最大的遺憾。

〓?圖片來源:前方記者閆如意

而網(wǎng)上搜索“菜場火鍋“,發(fā)現(xiàn)2年前就有一家人均30+店,早就遙遙領先;

回頭又發(fā)現(xiàn),小區(qū)對面的火鍋店不知何時把露營椅賣了,招牌刷得大紅大綠,上書:正宗菜市場火鍋。

前有10塊菜場代炒,后有百元菜場火鍋。

菜市場的「活人飯」,怎么就年輕人的新寵?

01

菜市場火鍋,嗝

第一個想出“菜市場賣火鍋”這個點子的,絕對是個天才。

菜市場,是城市人類離生活最近的植物園。

這里擁有一字排開的最新鮮綠葉菜,和帶泥土豆蓮藕站在地上歪頭看你,再添一點豆腐、魔芋、鴨血,就可以齊活了。

“給你一個小籃子,你自己去攤位買菜,還可以買海鮮,我們買了土豆、茼蒿、金針菇、娃娃菜什么的,還買了腐竹和蝦。”

火鍋店老板幫你洗菜,你負責掃碼點鍋底和肉。

上一秒在活蹦亂跳的蝦,下一秒燙熟炫嘴里,新鮮爽彈;

師傅順便幫你片好的魚,在火鍋的牛油里煮到沸騰,肉質(zhì)細膩。

茼蒿帶著脆生勁兒,有種剛從地里摘出的新鮮感;

菌菇拼盤的品種從未這么多過,白的黃的叫不出名字,趴在鍋里等你鑒賞各自的口感。

而這一切不要299,只要29。

順便,吃不完的菜還能帶回家,畢竟是自己在菜市場買的。

〓?師傅在炒酸菜鍋底,閆如意攝

小k說,其實在這里吃火鍋,震撼的其實不是現(xiàn)炒火鍋底料的香,不是菜市場環(huán)境的嘈雜,而是一種從未有過的吃火鍋感覺。

“如果說預制菜是僵尸菜,那這次火鍋就是活人菜,非常刷新對‘工作餐’的定義。

我像一只養(yǎng)殖場不小心偷跑的肉牛,吃了一口呼倫貝爾草,以后都不想回去當牛馬了。”

畢竟,極致的新鮮是對食材的尊重,拒絕預制菜是對靈魂的尊重。

早上農(nóng)戶剛摘的菜,中午就能給涮到鍋里,從田野到餐桌,兩步到位,四舍五入等于在田里吃火鍋。

一時間,因為新鮮與性價比高,把火鍋開進菜市場的生意,在全國各大城市流行開來。

杭州有“食久鮮·鮮活牛肉店·菜場火鍋”,北京有“福春菜場火鍋”。這種屬于菜市場火鍋屆的原教旨主義者。

〓?圖源:大眾點評用戶@錢多多

沒辦法趕上這波熱潮的火鍋店,用菜市場元素進行裝修,菜品采用自選稱重模式。

比如上海“吳幺妹菜場火鍋”“王二麻菜場老火鍋”,廣州“椒揚·平價火鍋市集”,深圳“三同重慶菜市場老火鍋”等。

價格便宜,吃法新穎,這些菜市場火鍋不少都開了分店。

既然是菜市場火鍋店,那審美也是統(tǒng)一的。

一進店里,椅子和桌子都是竹木的,菜品的盤子是竹編的,做舊刷白灰的墻上貼著紅色手繪告示,塑造著一線都市人想象中的菜市場。

如果說曾經(jīng)火鍋店露營風的風行,代表著人們對戶外露營的向往;

那么菜市場火鍋的流行,則無疑源自人們對新鮮的追求,和對吃預制菜、做預制人的反抗。

于是,我來到了小區(qū)對面的正宗菜市場火鍋,在進行了土坯翻修的店里,涮著熟悉的工業(yè)丸子,看著自得其樂的食客研究著竹編菜籃子時,我突然悟了——

菜市場火鍋,火的并不是火鍋,而是菜市場啊。

02

這屆年輕人,

愛上了大媽逛的菜市場

菜市場經(jīng)濟受到一線白領追捧,不是一天兩天了。

在菜市場火鍋的水波漣漪擴散之際,不少攤主的代炒菜相關(guān)營業(yè)證照剛剛拿到手里。

前陣子,菜市場代炒菜,已經(jīng)火遍了長三角與珠三角——

在菜市場買好青椒和里脊,付給老板10塊錢加工費,現(xiàn)場就能把青椒肉絲帶回家。

〓?圖源抖音@中國義烏網(wǎng)

肉鋪攤主顛勺顛得腱鞘炎,一些手藝好的還得提前加攤主微信預定。

不少人拿著搞好的食材站在鍋前,眼巴巴地看著攤主;

攤主利落地切菜,給你科普青椒肉絲到底是用豬的哪個部位炒——

看著這一幕,你意識到菜市場代炒菜,不僅滿足了溫飽,而且還有情緒價值。

在食物標準化流水線化成為難以逆轉(zhuǎn)的發(fā)展趨勢時,只有在社區(qū)菜市場,人們還能看到整只豬的不同部位,欣賞到庖丁解牛的古老技藝。

偶爾還有高矮胖瘦不同的胡蘿卜和白蘿卜,一副沒有被大城市商超規(guī)訓的樣子。

就像在我們成為牛馬之前,都是自然人;在某馬某姆某多多問世之前,菜市場還是大家做飯的必選項。

而菜市場,是一線白領的動物園。

“吃過豬肉,但沒見過豬跑”的人們,第一次在菜市場見到了活體大鵝和公雞。

像第一次去動物園的小孩,白領在魚鋪認識不同魚的名字,努力區(qū)分草魚、青魚、花鰱和白鰱,并被角落筐子中的活體牛蛙嚇一跳。

〓?吃過鵪鶉蛋,沒見過活鵪鶉吧?愛來自佛山新西南菜市場??圖源豆瓣小組“菜市場愛好者”@平時都是你先脫

菜市場早就一改陰暗潮濕藏污納垢的疲態(tài),變得明亮干凈。

蔬菜類、豆制品類、干貨類、熟食類、水果類、水產(chǎn)類、肉禽類都躺在自己的工位上,有菜場還有奶茶店、面包房、特色小吃。

每個城市有自己的限定,里面能吃能喝……非常適合被年輕人當主題樂園逛。

“去一趟菜市場,我看到推著超市贈送的藍帆布推車的大媽,正跟戴著套袖,穿著黑得發(fā)亮的圍裙的賣肉大爺討論肉價,我頓時覺得自己好久沒這么像活人了。”

豆瓣上甚至有個“菜市場愛好者”小組,組員高達16萬人。

泉州新門市場的海蠣子,處理好放在竹筐里有小山高;

武漢沈陽路市場,騎著電動車,買菜順便吃熱干面;

西安紅專南路菜市場的槐花鋪地賣,喀什草湖巴扎的酸奶用勺子從大缸里舀,像吃豆腐腦。

我在山姆花大幾百買從未見過正午陽光的圈養(yǎng)牛身上的肉,你在菜市場花100塊買了一只從小吃蟲長大的快樂走地雞,我們都有美好的未來。

而陳曉卿說過,了解一座城市的最好方式,是去看它的菜市場。

現(xiàn)在去外地城市旅游的年輕人,一是必打卡博物館,二是必打卡菜市場。

因為這里,都有著最熟悉又最陌生的生活:

在朋友圈或小紅書曬出哈爾濱紅專街早市和重慶的各色菜攤花椒,比在索菲亞大教堂進行游客照自拍,在人擠人的洪崖洞尋找機位,更高級。

“瞧,我熱愛生活,還有發(fā)現(xiàn)生活驚喜的眼睛。”

〓?點評上的紅專街,人均20塊的網(wǎng)紅景點

以哈爾濱紅專街為代表,“逛菜市場”已成為做旅游攻略的一大重點part。

攻略達人會仔細囑咐你,4點半開門9點半收攤,一定要早來,凍梨汁、粘豆包、烤紅腸必吃。

在千城一面的今天,菜市場難得地保留了生活的本土化特征,這就是旅行的意義。

此前,“20分鐘公園理論”一出,公園里一夜長出無數(shù)渴望返璞歸真的一線白領。

身邊沒有公園的白領,立刻舉一反三:

“在菜市場待20分鐘,尸體暖暖的感覺來得更快!”

03

菜場經(jīng)濟,悄悄走紅

如今的一線年輕人,都過著某種相同的預制生活:

早上趕地鐵,耳中播客談著美國大選,中午努力在外賣軟件中艱難分辨,跳出國潮外賣和液體勺的驅(qū)趕;

晚上在盒馬山姆果蔬好研究湊單,外賣小哥將用塑料膜包好的菜送到家里。

總抱怨大城市缺少人情味與歸屬感,可是真正回到家,卻依然選擇宅在家里,刷著短劇,通過互聯(lián)網(wǎng)與外界世界聯(lián)系。

從citywalk,到公園20分鐘,從wildeat,再到菜場經(jīng)濟的走紅。

它們的存在,都是代表現(xiàn)代人對一模一樣預制生活的反抗。

“我寒窗苦讀18年,不是為了在老家田里刨土摘菜的。

但時間久了,這種“精加工后的生活”,總令人覺得缺少點什么。”

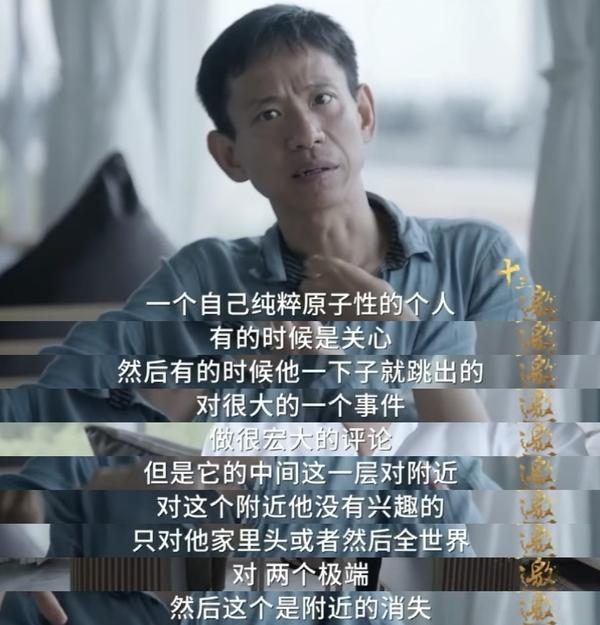

缺少了什么呢?人類學家項飚做客《十三邀》,提出了“消失的附近”這個概念,勾畫出了一線年輕人的生存狀態(tài)。

“作為一個純粹原子性的人,他有時候?qū)依锉硎娟P(guān)心,有時候?qū)b遠的事件做宏觀評論,但對中間一層,對‘附近’,他是沒有興趣的。”

菜市場,正是這樣一個能夠重新尋找到消失的附近,讓我們重新回歸具體的生活與具體的人的地方。

于是,最有縣城味兒的通州能夠成為北漂的心靈避風港,

縣城老家被熱愛故事感與鄉(xiāng)土敘事的一線白領輕輕吻上。

或許,宇宙的盡頭可能真的不在二環(huán),而是在鐵嶺。

北漂多年的朋友小璐,講起她小時候在黑龍江逛市場的經(jīng)歷。

“一進市場,地上鋪的全都是魚,梆硬,但一點也不腥。有時候捕到大魚,有一個小孩那么長,就圍一堆人在那看。

一般這種大魚,一人只買一段回去,賣魚的拿鋸子像鋸木頭似的鋸開,還跟你討論做法。

我通常不敢看,但又忍不住看——因為賣法實在太豪邁太硬核了,那個魚頭往地上一杵,血淋淋的,有種仰望星空派的氣質(zhì)。”

而現(xiàn)在,斥巨資4000塊在北京租了個兩室一廳的主臥的她,已經(jīng)很久沒見愛活魚了。

甚至最后一次見到魚,還是來自某酸菜魚品牌的料理包。

“也不是難吃,但是吃著每次一樣味道的巴沙魚,我都味同嚼蠟,驀地想起小時候市場的那些魚頭。”

她打算周末去一趟菜市場,買一條魚,也買一束煙火和人情味的人間。

畢竟,要“從明天起,關(guān)心糧食和蔬菜”。

不分南北遠近,不辨身份高低。菜市場,永遠是屬于每個人的風味人間。