文:楊一凡

來源:硬殼INK(ID:xjblvyou)

去年年底,小紅書發布年度關鍵詞“抽象”。

沒想到一個月后一語成讖,2025年開年的抽象程度遠超所有人預想。

這幾天,很多網友發現打開小紅書首頁英文含量超50%,評論區全是美國IP賬號。

讓人一時間感到恍惚,“一覺醒來,這是給我干哪兒來了?”。

與此同時,小紅書平臺#TikTokRefugee#相關討論已經超過300萬。

突然的變化都可以追溯到美國政府對TikTok的禁令,據美國科技媒體《The Information》報道,TikTok將在1月19日停止美國地區的運營。

這也意味著TikTok的1.7億用戶即將失去自己的精神棲息地。

圖/1月13日小紅書APP登頂美國蘋果排行榜第一名

圖/1月13日小紅書APP登頂美國蘋果排行榜第一名

用戶為了表達對TikTok禁令的不滿,開始尋找類似的,由中國公司開發的軟件。

行動本身是一種抗議的行為藝術,在美國應用商店眾多軟件中,紅色Logo并使用了中文名稱的小紅書意外成了大家的新陣地。?

大家不知從哪里聽說小紅書是TikTok的平替,抱著好奇下載看看,結果卻發現了新大陸。

小紅書并沒有翻譯功能,發帖只能用各種機翻中文的方式。

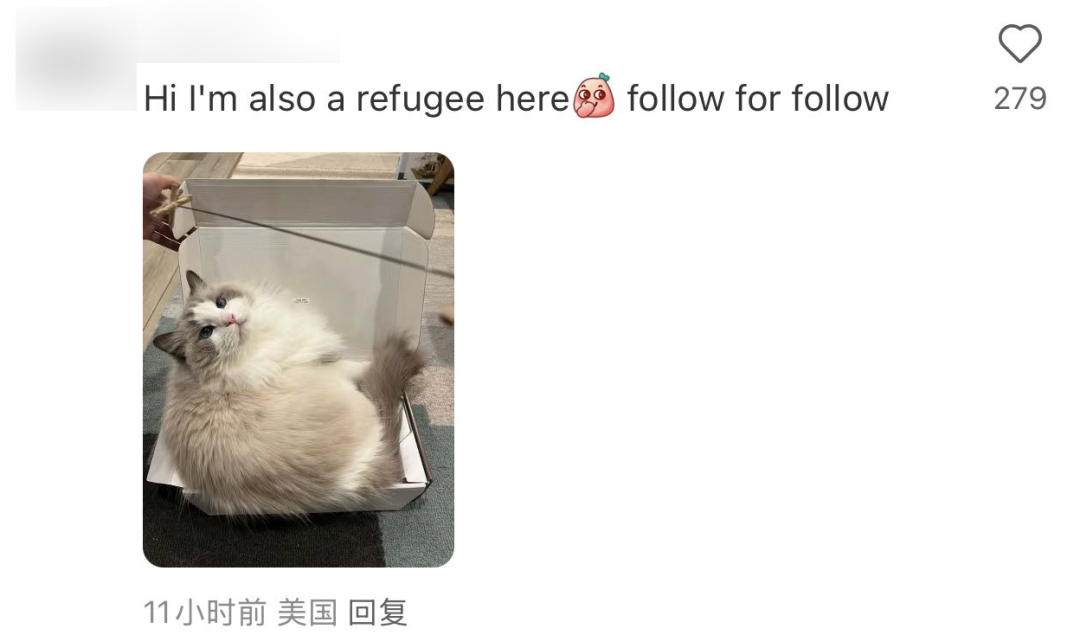

這些美國用戶自稱“TT難民”,用自己的自拍當頭像,謹慎地進行自我介紹。

像是初到遠方朋友家做客的樣子,拘謹而小心翼翼,用附帶機翻中文的內容和大家交流。

存在文化差異的兩個群體在互聯網上快速尋找共同話題。

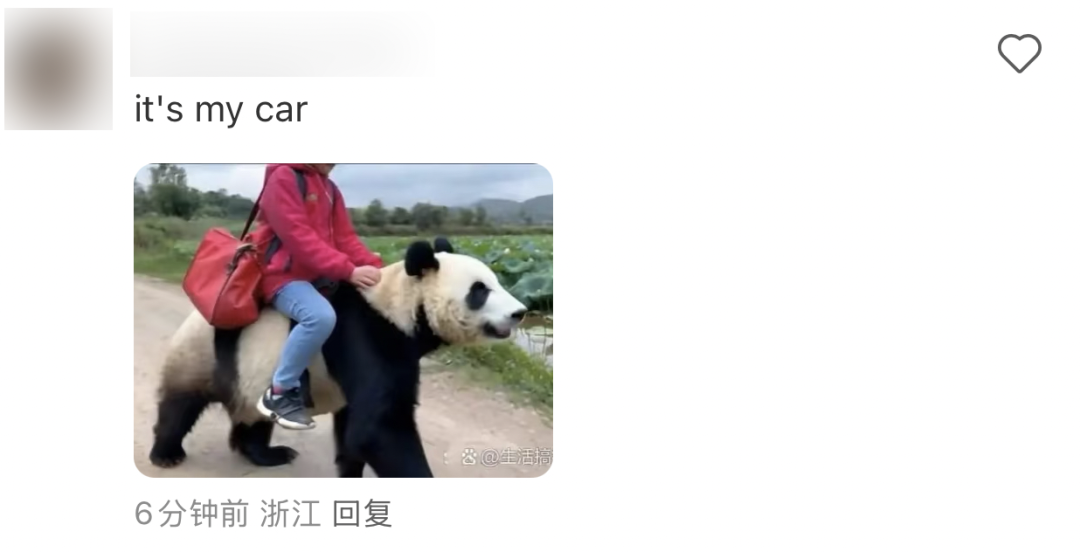

比語言更跨越文化隔閡的是圖片,大家對可愛動物的喜歡是共通的。

貓作為一種人們普遍喜愛的寵物,在各種文化中都極具親和力,接受度很高。

于是,海外網友分享自家小貓,互相夸夸。

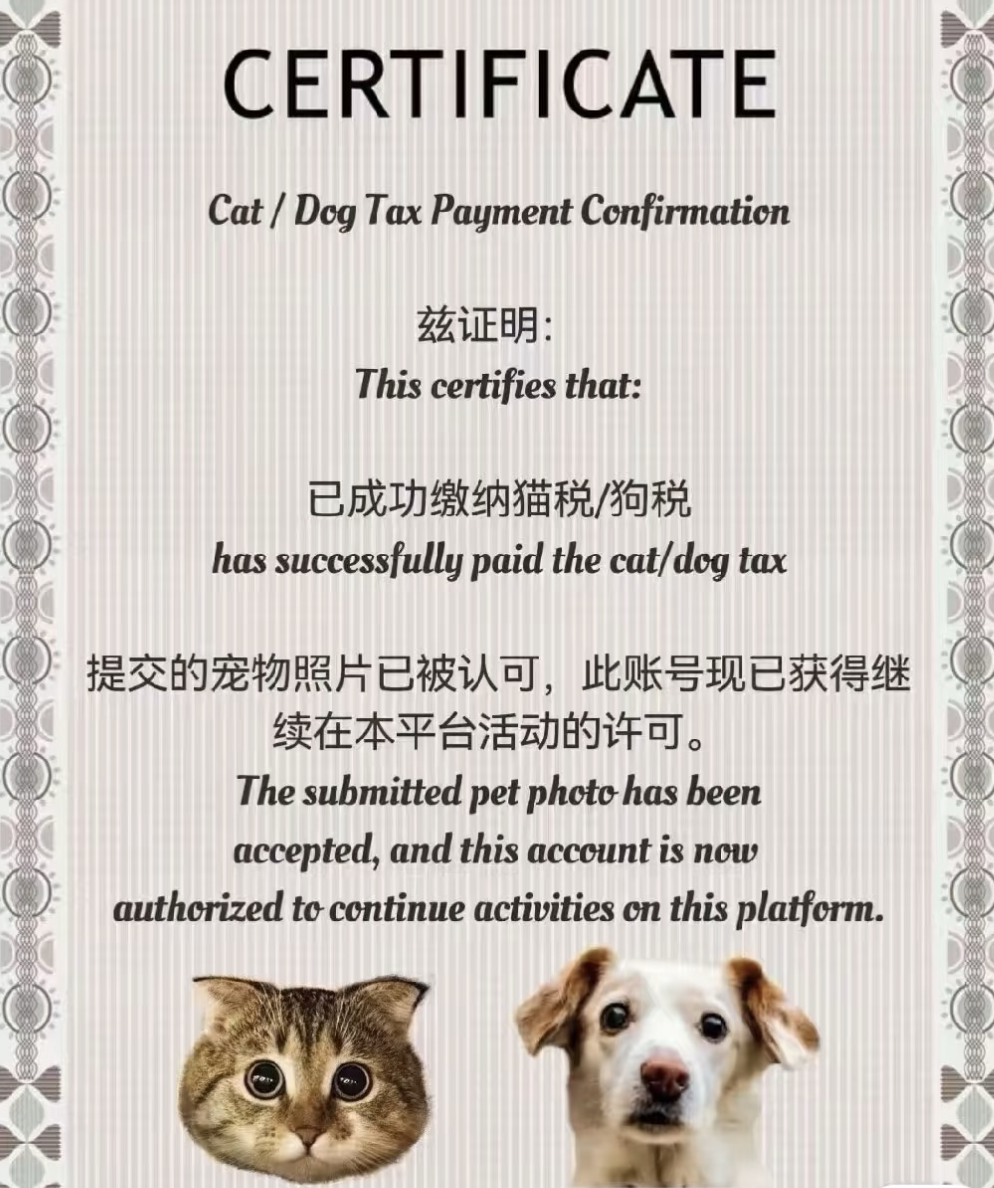

最先出圈的話題是“貓咪稅”(Cat?tax)。

有人專門PS了一張“貓咪稅”的梗圖,說正在小紅書平臺發貓貓表情包會受中國網友歡迎。

這種說法不脛而走,甚至引發了一場以貓咪為媒介的跨文化互動。

不同文化產生的新鮮感加上貓貓圖片分享,共同為兩國網友種下了友好的第一印象。

美國網友看不懂大家日常內容里的整段中文,但他們發現大家的表情包很不一樣。

隨后,美國用戶開始詢問網友中國在流行哪些表情包?

“我來自美國,有哪些中國流行的幽默表情包?”成了這兩天最常見的內容。

就像卓別林的默片,無需語言也能收獲世界各地的笑聲,無意義,但好笑的“Meme圖”全球通行。

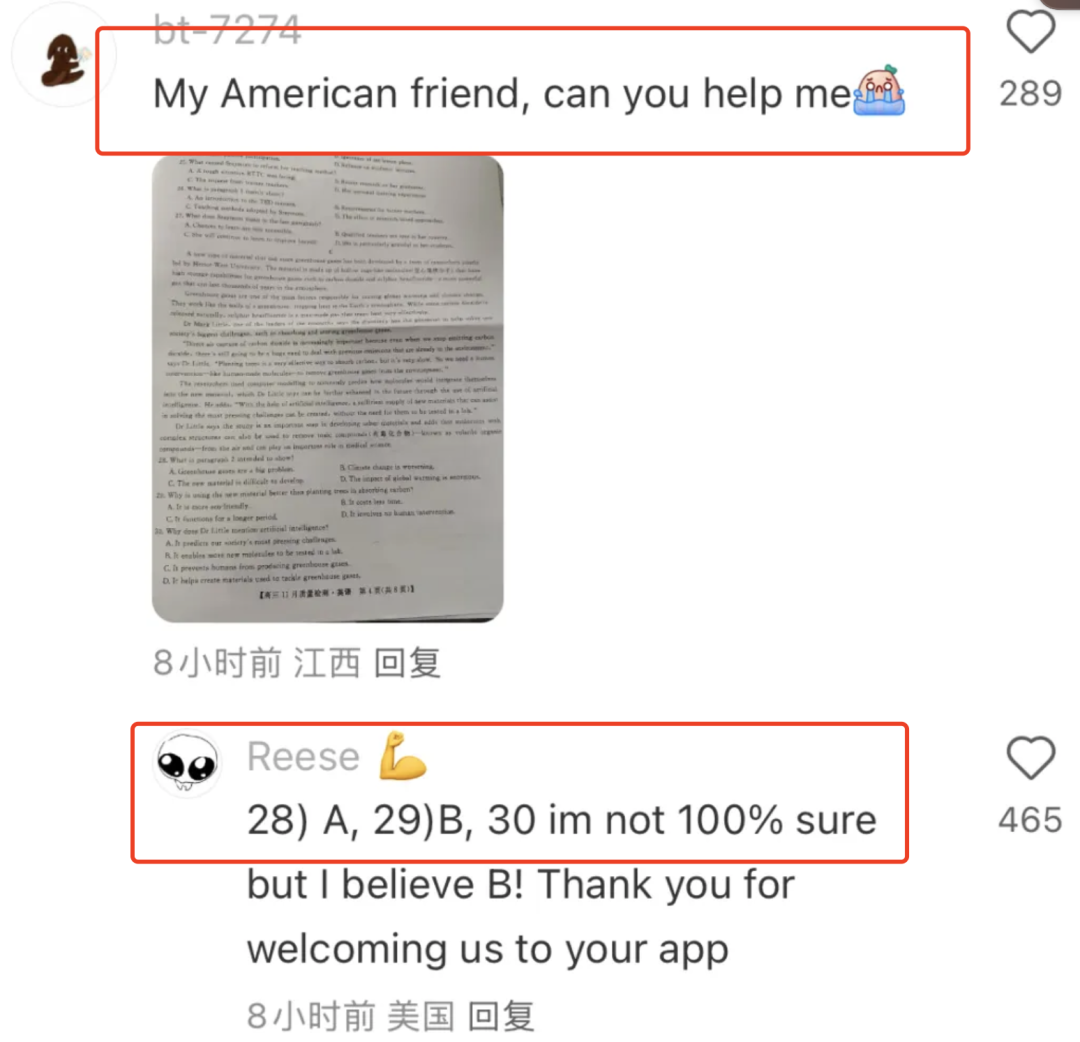

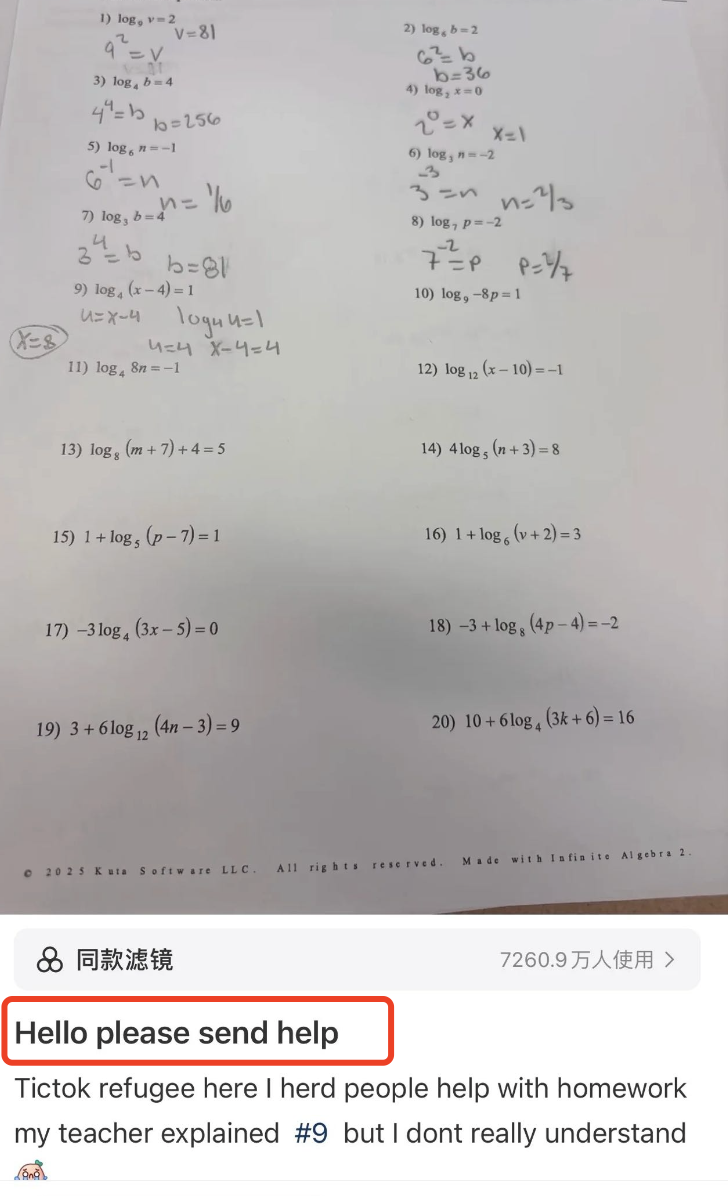

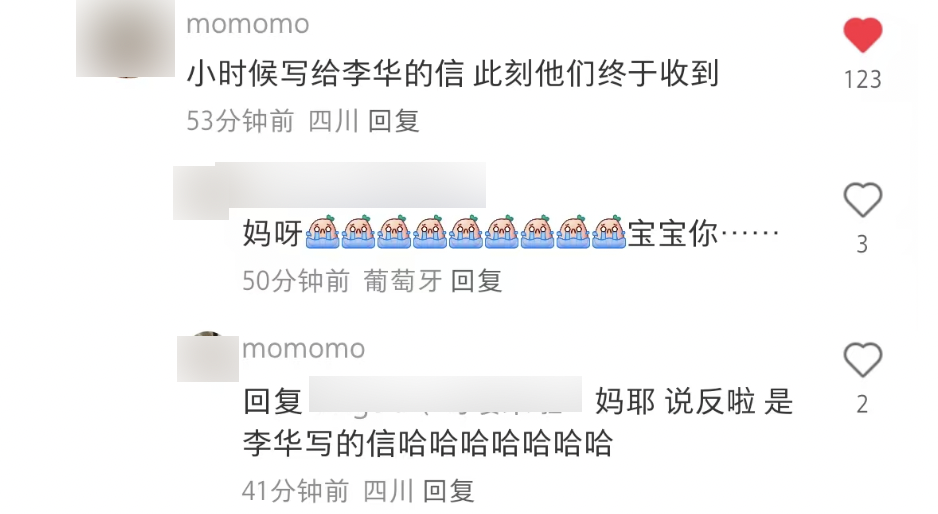

當大家的關系逐漸走近后,開始了朋友間互相玩梗:

美國人幫中國人做英語作業。

中國人幫美國人做數學題。

社交媒體上出現很多2美元幫美國人起中文名字,5美元教中國功夫的互相調侃。

當關系過渡到熟人階段,大家開始交換更多的個人信息,討論生活經歷、價值觀,開始更為頻繁的互動。

短暫互動之后,兩國網友更加熟絡起來,大家聊起了共同愛好或者日常生活的點滴。

有些美國網友家里沒有貓,轉而分享自家養的牛羊。

中美體育迷隔空討論,誰是NBA最好的球星。

釣魚愛好者在評論區分享自己的收獲。

觀鳥愛好者也在大洋彼岸找到了志趣相投的朋友。

中美間的十幾小時時差,塑造出一種早C(China)晚A(America)的獨特景觀。

有人甚至開始互相對比生活開支,賽博對賬。

漸漸地,網友們發現兩個超級大國的普通人的普通生活有高度的相似性。

原來大家都是普通人,都喜歡段子、“Meme圖”和小貓咪。

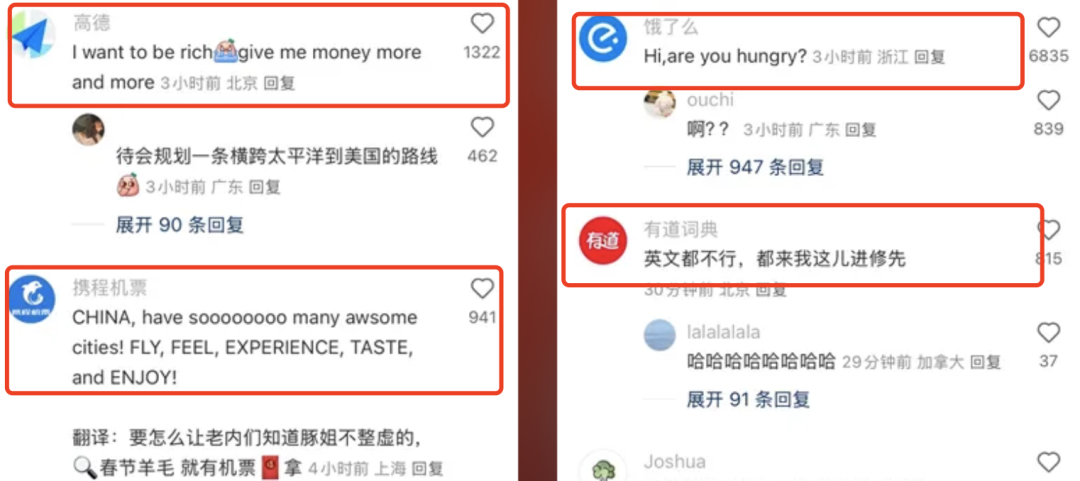

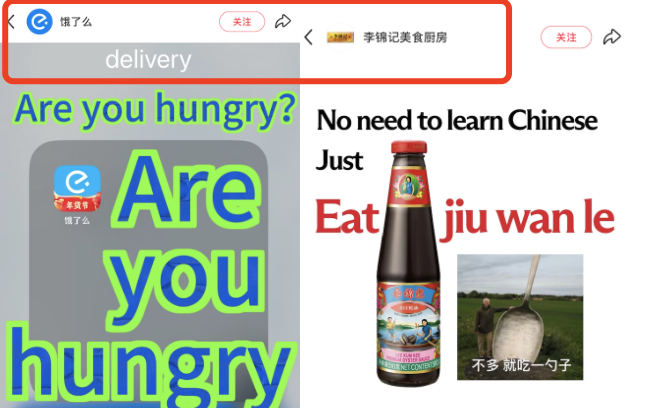

流量的涌入是一種新的變量,嗅到商機的是廠商率先開始營銷,給新來的國際友人種草。

高德、攜程、餓了嗎紛紛下場評論區英文營銷。

隨著事件發酵,有的海外博主索性開始嘗試在小紅書上更新內容。

有海外作品搬運的博主隨著原作者進駐小紅書,突然面臨失業。

蝴蝶撲動翅膀掀起巨大風暴,相關概念股股價異動也如多米諾骨牌般上演。

讓整件事情的魔幻程度繼續加倍。

熱鬧非凡的浮沫之下,世界好像折疊在一起。

事件也許源于一次偶然,但也伴隨著新的思考。

一場意外地涌入因禁令問題而起,然而隨著普通網友涌入,大家聊起了貓貓狗狗。

“即便它只是云層中偶爾透過的一抹光,也很容易讓人回想起一場舊夢。”

小紅書原住民態度各異。

有人選擇包容接納,在評論區熱情分享自己的家庭合影,祝愿對方新年快樂。

也有人持保守態度,認為目前大家沉浸在新奇這種,隨著討論范圍走向廣泛,可能產生新一輪文化摩擦。

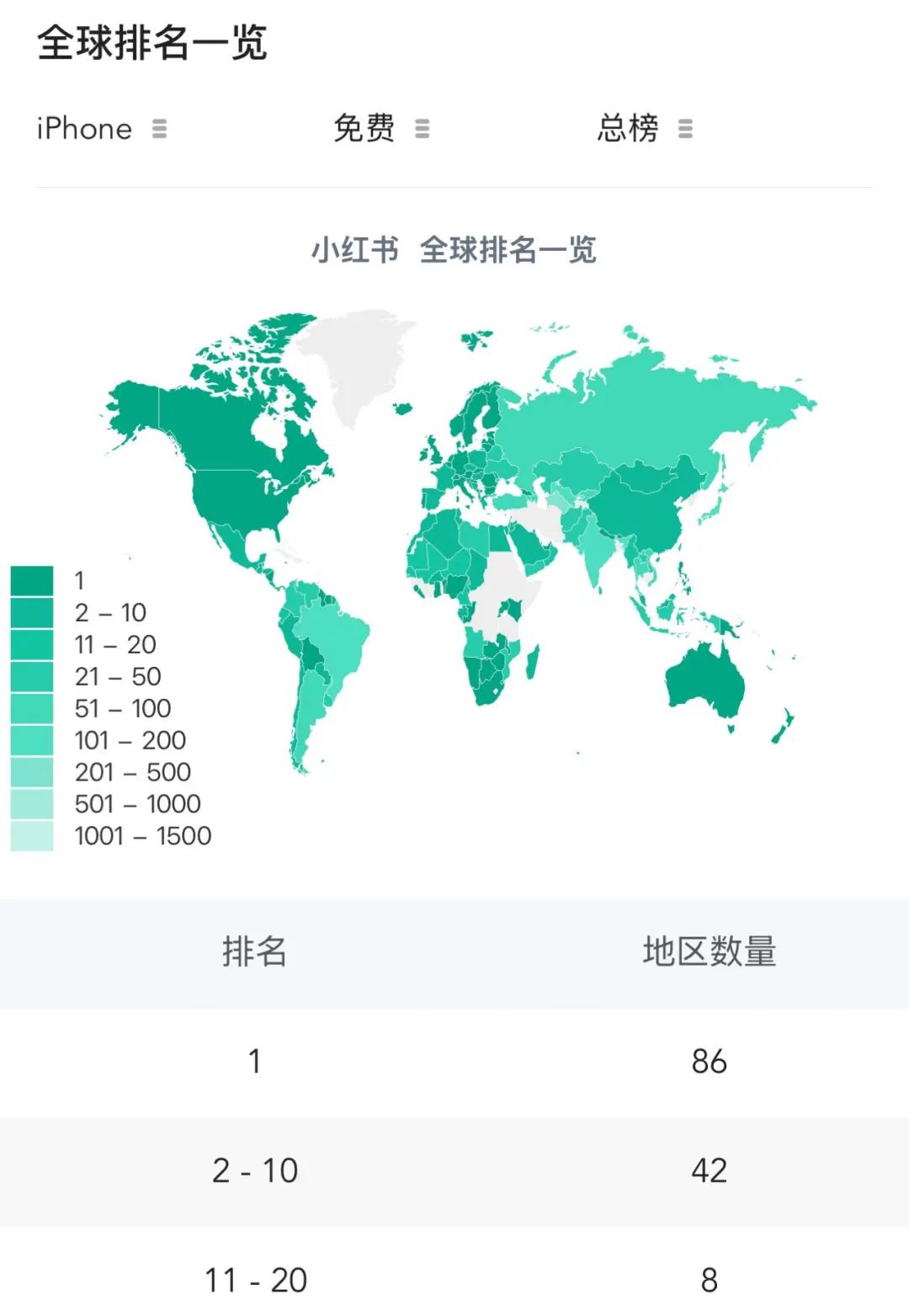

截至發稿前,我們發現小紅書在蘋果應用商店排名已在86個國家登頂,這意味著更多國家的用戶抱著好奇心下載,想看中國網友的生活。

圖/七麥數據?

圖/七麥數據?

“美國網友線上圍觀中國,韓國游客在線下感受中國。”沒人知道這股魔幻的風會持續到什么時候。

這樣的開年里,大家會以怎樣的方式迎接更多變化?