一生愛做題的中國人,這次被MBTI測試硬控了。

面試時被要求亮出人格類型,聚會時總被問是I人還是E人。40題、93題、200題的人格測試層出不窮;梗圖、卡通形象、網紅博主,各種解讀眼花繚亂。有人沉迷其中,直呼有被準到;而有人則暈頭轉向,嗤之以鼻。不知從何時起,這4個神秘的字母組合成為了當下最流行的社交標簽。

MBTI以一種職業面貌誕生,卻以一種社交人設再度爆紅。它讓這個時代摸不著頭腦的年輕人好像抓住了一些確定性,讓宇宙中孤獨的靈魂發現自己并不是異類。

為什么一個存在了近百年的測試,會在短短兩三年內在國內獲得現象級的傳播?是什么變化讓原本的生肖、星座到今天的MBTI你方唱罷我方登場?除此之外,作為一家活躍在一線的早期投資機構,什么類型的人適合創業是青山一直關心的問題。那么MBTI和創業有什么相關性?

帶著諸多疑問和好奇,我們展開了本次研究。

MBTI是什么?

20世紀40年代,第二次世界大戰期間男性勞動力參戰,女性開始走出家庭廣泛參與到社會工作中。由于這些家庭婦女既沒有接受過系統的教育,也沒有工作經驗和正式簡歷,所以難以匹配到合適的崗位。一對名為 Katharine Cook Briggs 和 Isabel Briggs Myers 的母女就想到了通過性格測試來進行工作分配的方法,MBTI(Myers-Briggs Type Indicator)應運而生。基于心理學家榮格的心理類型理論,經過多年的實踐和反復修訂,MBTI被廣泛應用于性格測驗和職業測評中。

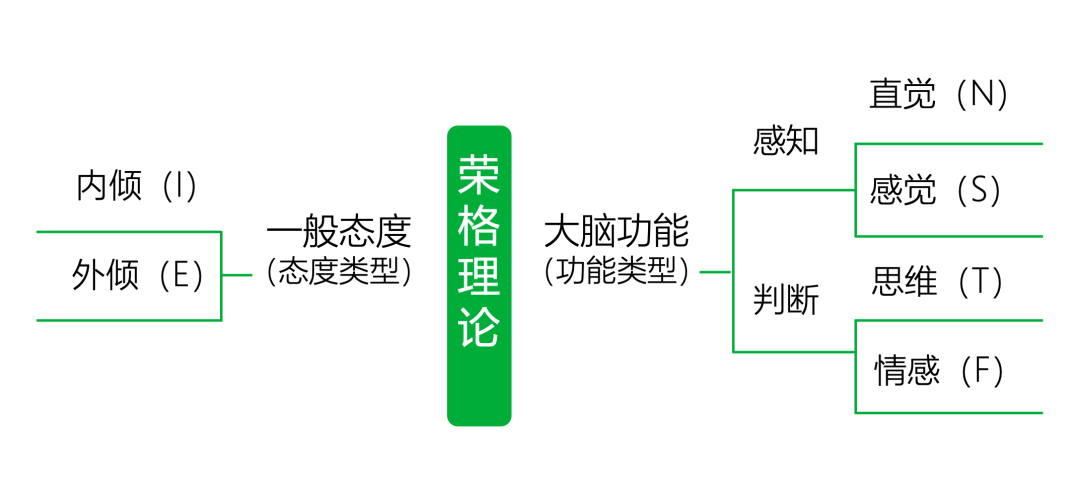

榮格認為,人類的行為主要是基于大腦對于外界信息的感知和判斷,通俗來講就是做任何事情都依賴于大腦對信息的接收和加工。在感知維度上,有人傾向于依靠五種感官的實感(S),而有人傾向于依靠抽象的直覺(N)。在判斷維度上,有人傾向于依靠邏輯思維進行判斷(T),而有人傾向于依靠情感進行判斷(F)。再根據我們對外界環境的一般態度,又可以分為內傾(I)和外傾(E)。

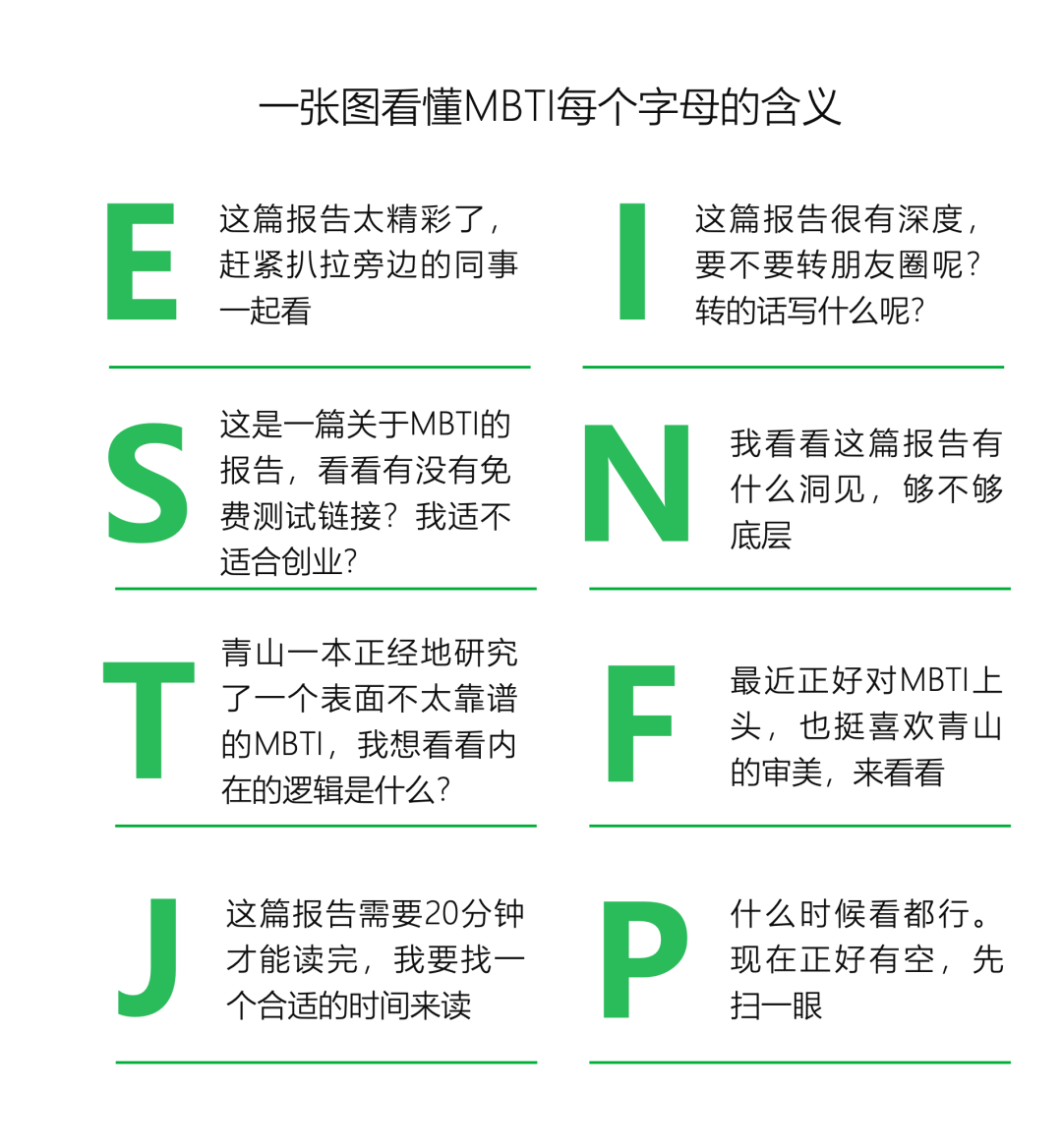

MBTI在此基礎上進行拓展,加入了實踐維度,即有人傾向于計劃和有序(J),有人傾向于自發和靈活(P),這樣便形成了衡量個體行為差異的四個維度。

如果你也被上面的字母和解釋繞暈了,那么下面這組圖,相信你可以直觀感受到四個維度的差異。

?

MBTI的局限性

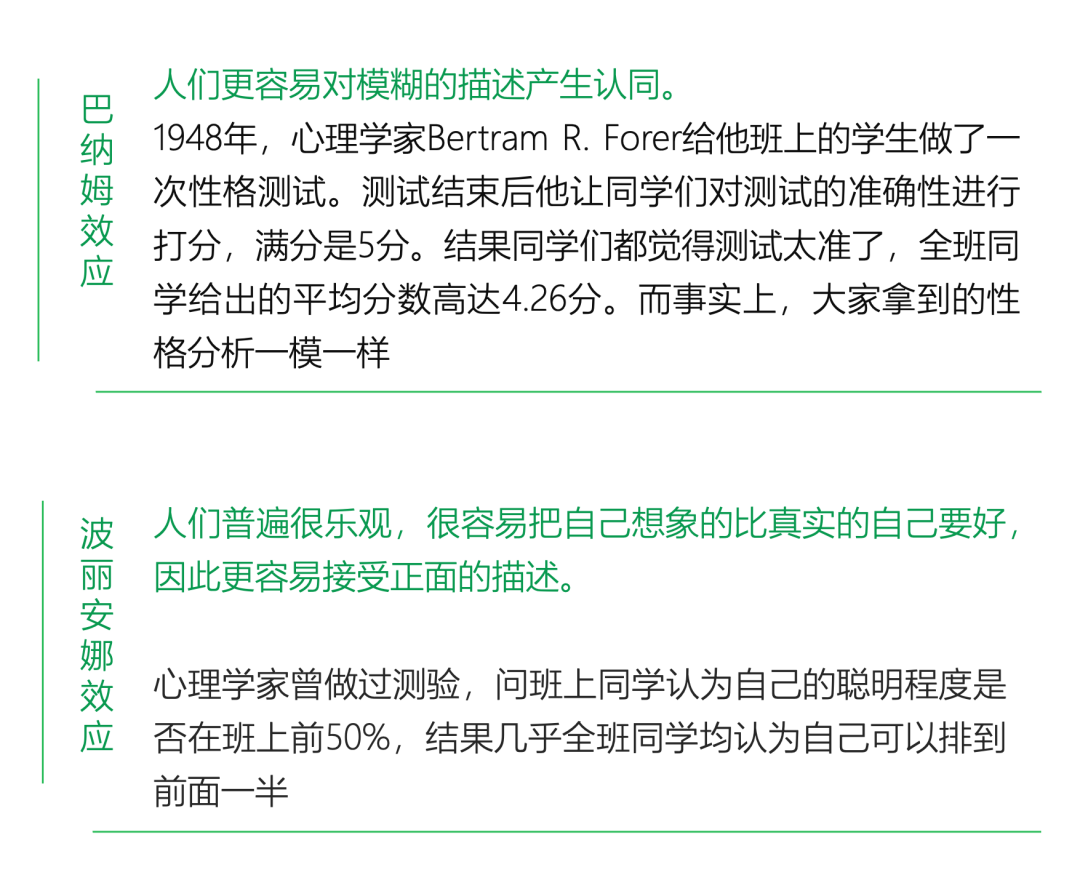

作為一種人格測驗工具,MBTI具備天然的流行基礎。一方面,其采用分類的方法,很好地滿足了大腦對于有序信息的需求,符合人的類別化認知加工天性,更容易被接受和傳播。另一方面,MBTI測試是一個沒有人會受傷的積極測試。人們不喜歡被定義僅限于被定義成自己不喜歡的樣子,MBTI將描述重點放在每個性格的閃光點,回避了負面的信息并提供了一些積極引導。

總體來看,簡單的二分類使得每個維度的描述都較為粗糙,而人們容易對模糊的描述產生認同,積極正面的東西也更容易被人接受。這在心理學上被稱為巴納姆效應和波麗安娜效應。

從一開始就以實踐為導向,注重在人群中反復試驗和進行自圓其說的理論構建,使得MBTI自誕生起就帶有民間科學的色彩。加之兩位創始人都是非心理學專業出身,MBTI在心理學界并沒有站穩腳跟。作為一種廣泛流傳的“人格測驗”,其在“人格”和“測驗”兩個層面都飽受爭議。在人格層面,心理學家質疑其將本身連續的人格強制兩級分類,將發展的人格穩定標簽化。在測驗層面,MBTI被認為測量學質量表現不佳,同一個人反復測量會有不同結果,并且很難測出真實人格,即信度和效度較差。

盡管如此,我們不能否認,相對于星座、生肖等不可更改的“出廠設置”,MBTI是一種通過測驗描述性格偏好的工具。MBTI的流行讓心理學走下學術殿堂,進入大眾視野,也給大家提供了一個認識和探索自我的工具,引發了一股自我認識熱潮。

MBTI因何流行?

?

MBTI流行史

MBTI自誕生起就在政府、學校和企業進行了大量推廣。有數據顯示全球500強公司中有超過80%都在使用MBTI測試。早在2012年,MBTI版權所屬公司CPP就能依靠MBTI每年獲得2000萬美元的收入。

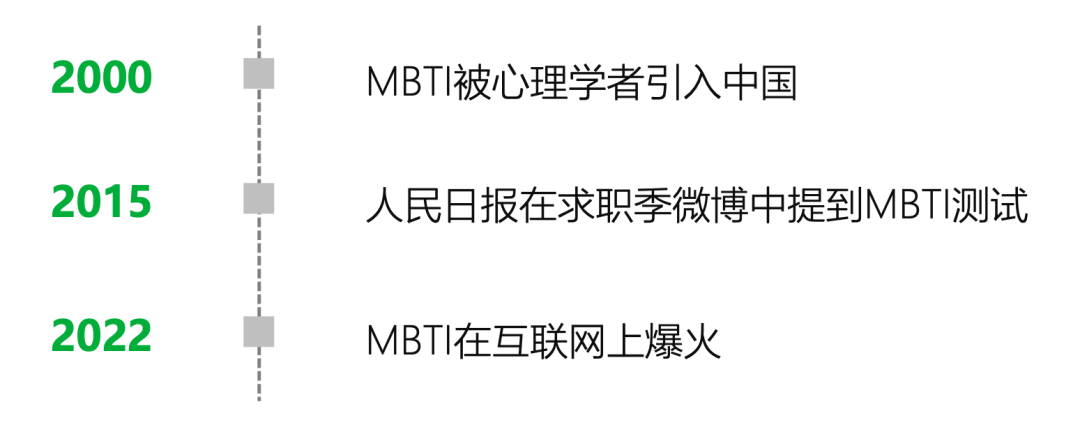

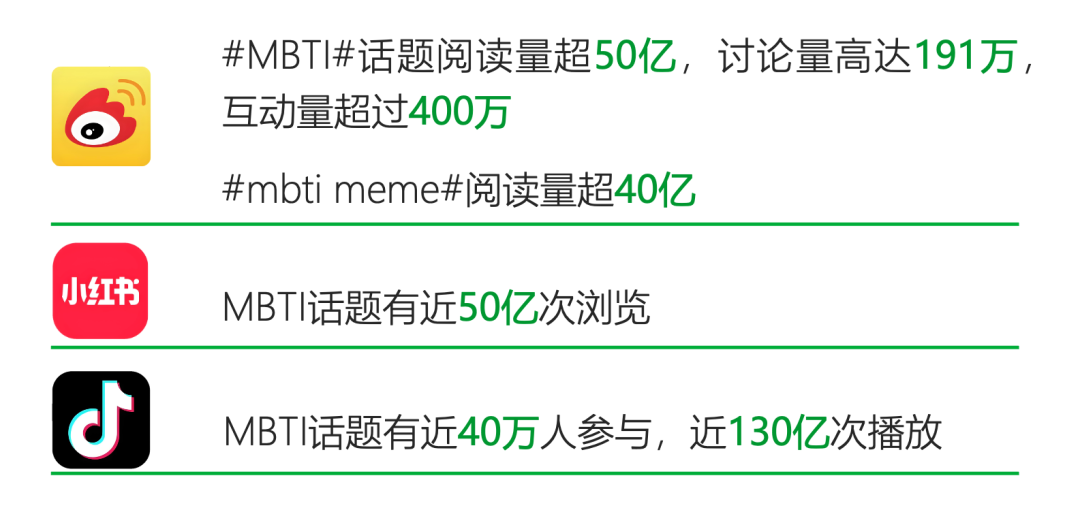

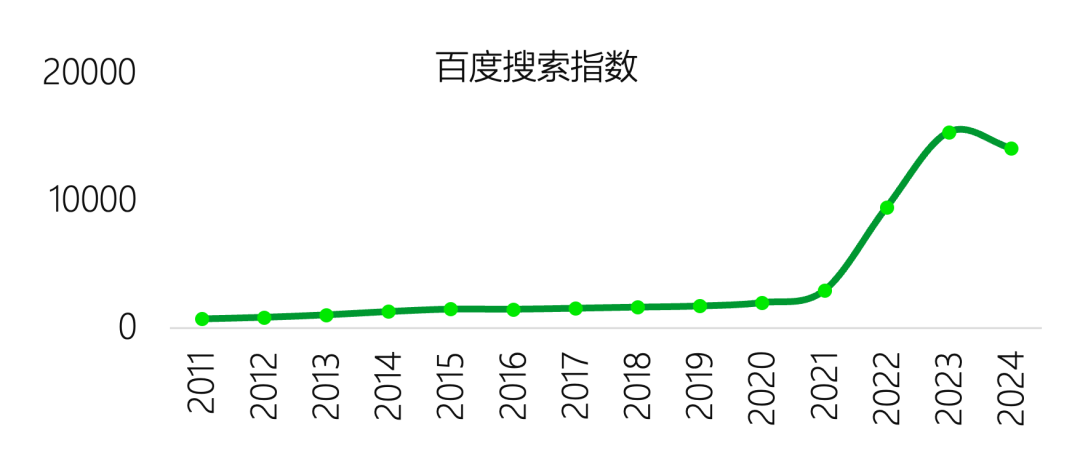

如果說MBTI的流行是一部商業史,那么MBTI的翻紅就是一部娛樂史。早在2000年左右,MBTI就被心理學者引入中國,2015年人民日報曾在求職季微博中提到MBTI測試。然而,這些都沒能讓它被大眾廣泛知曉。直到2022年,MBTI才在中國的互聯網上爆火。

百度指數數據顯示,MBTI的搜索量在22年快速增長。根據豆瓣小組「INFJ的奇幻之旅」的組長透露,2020年之前小組成員只有200-500的月增長,2020年月增長突破1000,在2022年4月迎來爆發增長,最高每月增長突破一萬人。因此,MBTI在互聯網上的爆紅是在2022年初。

MBTI在中國流行的原因

誕生近百年的MBTI測試一直沒能在中國社會大規模流行,直到2022年冬奧會期間,當時在互聯網上爆火的谷愛凌在采訪時公開提及自己的MBTI,加之媒體渲染和網友追隨,對于I人E人的討論迅速登上熱搜,這才讓MBTI在互聯網上徹底走紅,成為全民熱點。

當談論一個人的性格時,第一時間涌入腦海的詞恐怕就是內向和外向。有人活潑開朗,愛交朋友;而有人安靜沉穩,不愛說話。這都要歸功于榮格在1921年提出的心理類型理論。之后現代心理學在大五人格理論中又將外向性作為第一特質,指向人的心理能量投注和獲取方式。時至今日,內向外向依然是我們描述性格最直觀最通俗的詞匯,具有廣泛的使用場景。

馬克思曾說過:“人是社會關系的總和。”我們的生活和工作無不是在與人的交互中進行的。在一個強調社交能力的環境中,內向的人在家庭、學校和工作中都會被傳達“你性格不好”“你不夠大方活潑”“你放不開”的暗示。這些處于性格鄙視鏈底端的人,需要在這種偏見中不斷地懷疑、自證和調整,結果往往會陷入一種“做不了自己,也成為不了別人”的習得性無助中。

然而這些卻在某一天突然發生了變化。內向的人打破了過去的社會語境,可以松弛地面對自己的性格。這個世界允許有人左右逢源,也允許有人偏安一隅,一山有一山的錯落,而我也可以坦然接受自己的平仄。或許,能讓I人勇敢說出“我是I人”的原因,是這個社會整體的迎合度在變低,是我們的社會在很短的時間內發生了劇烈的變化,使得個體的生存結構被調整,各項生存要素被進行了重新組合。

事業:從關系驅動到規則驅動

?

過去,八面玲瓏才能在職場如魚得水,而如今,專業能力才是立足之本。

市場競爭成為資源分配的主要方式,人情空間被壓縮。過去資源分配的權力集中于政府和少數管理者手中。不完全客觀的標準和信息不對稱導致分配有很大的彈性空間。“有人好辦事”成了生意場上心照不宣的潛規則,適當討好迎合就能從別人的指縫中獲得很多油水,在社交場上游刃有余的人可以得到資源分配的優先權。市場經濟的持續發展,讓競爭思維和平等意識深植人們內心,傳統人情社會走向了契約社會。資源分配更多依賴市場優勝劣汰,大大壓縮了人情空間。

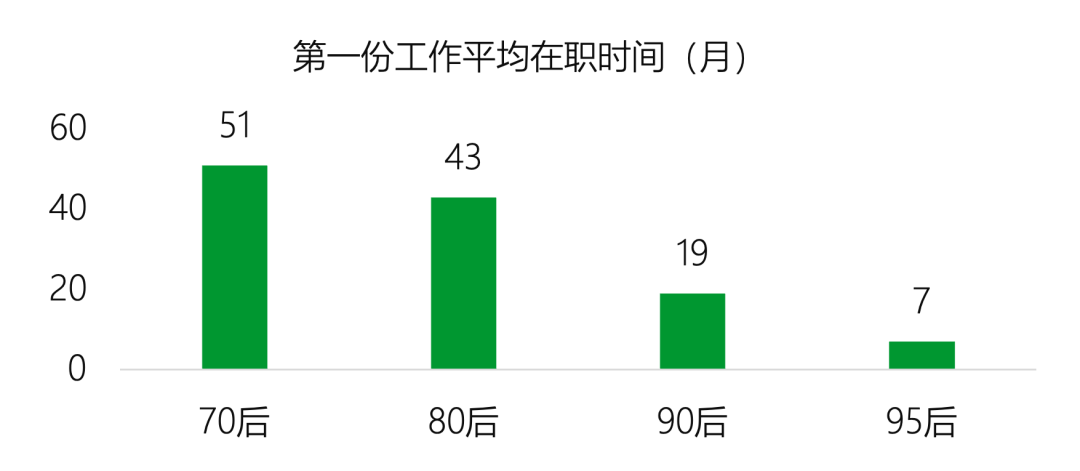

工作流動性增加,長期穩定關系的維護動力減弱。過去,分配的工作是“鐵飯碗”,同事是長期穩定的,事事都講究一個“你好我好大家好”。稍不合群就會淪落到被領導嫌棄,被同事排擠的境地。而現在,科技的快速發展和市場的優勝劣汰導致行業結構不斷調整,企業的戰略調整和業務發展也導致崗位不斷變動,工作的流動性隨之增加。數據顯示,95后第一份工作在職時間僅7個月,遠低于80后的平均43個月。頻繁換工作讓更多人對職場交往停留在即時的信息交換,而不再投入過多精力。“同事僅交流工作”成為大家心照不宣的默契,“職場花名”的使用更讓我離開公司連你的名字都記不住。

知識和技能成為了職場中最重要的資產,職場生態改變。過去不會來事的人在職場中只能是承包各種臟活累活的老黃牛,領導眼里的受氣包,同事亂開玩笑的對象。雖然現在職場中部分人情世故文化依然有遺留,但總體來看職場生態已經發生了很大轉變。

在市場經濟優勝劣汰的法則下,企業要想生存就必須講分工,拼效率,抓考核。新經濟浪潮襲來,科技和互聯網企業以其強大的創新能力和高效的運作模式,引領著職場發展新趨勢。一方面,工作變得日益專業化和模塊化,各個行業都在不斷細分崗位職能,使得每一項工作都需要特定且深入的知識和技能,專業人才成為稀缺資源。另一方面,互聯網公司追求效率的工作模式在各行各業蔓延。以業績為主要考核指標,采用數據驅動的評估方式,大大減少了職場晉升中的主觀性。大數據時代,考核和決策的溝通成本大大降低,越來越多的人選擇了不在人際關系上兜圈子,而是擺數據,講事實,看成果。

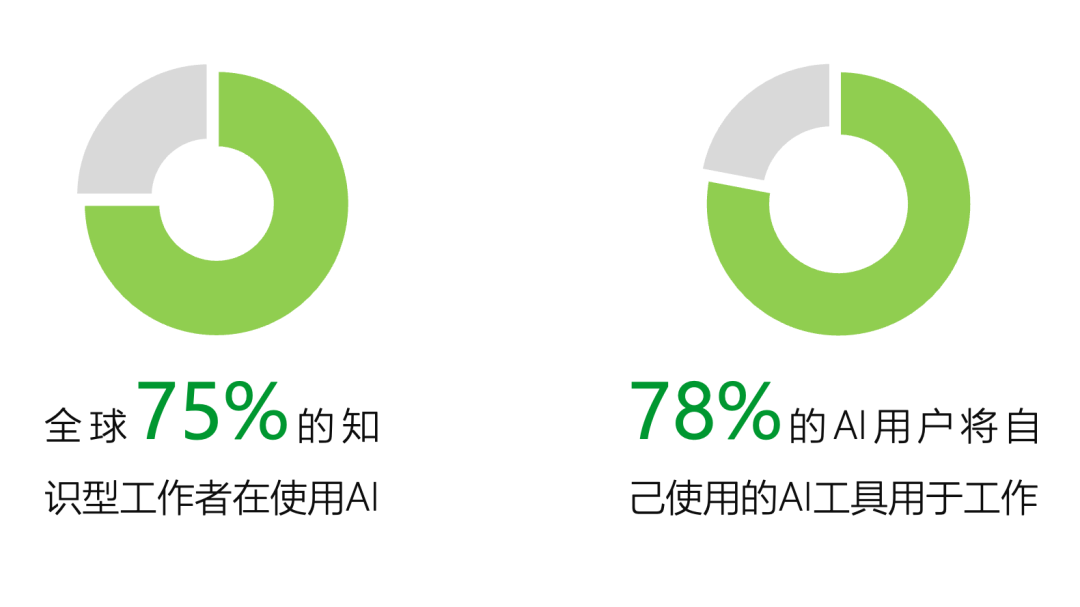

辦公工具簡化了職場的人際交往,協同需求降低。一方面,科技進步給我們在工作中遇到的困難提供了更多解決方案。互聯網讓檢索信息更加高效,遇到問題可以不必再小心翼翼地請教他人,而是轉頭問百度,海量信息應有盡有。如今,AI作圖、AI畫PPT、AI寫作等智能工具更是讓人如虎添翼,極大地延伸了我們的能力。另一方面,智能化和信息化簡化了過去繁瑣的人工流程和溝通過程。請假審批不再需要拿著紙質申請表逐一找領導簽字,線上系統一鍵提交,自動走流程;查看進度和項目信息不再需要逐一溝通,文檔協同和文件共享讓團隊成員都可以隨時跟進;飛書、企業微信等即時通訊工具能高效傳達信息,不再需要面對面交流和時不時開會。

?

生活:從鄰里互助到社會大分工協同

過去,我們信奉“遠親不如近鄰”,而如今,關起門來也可以過好自己的小日子。

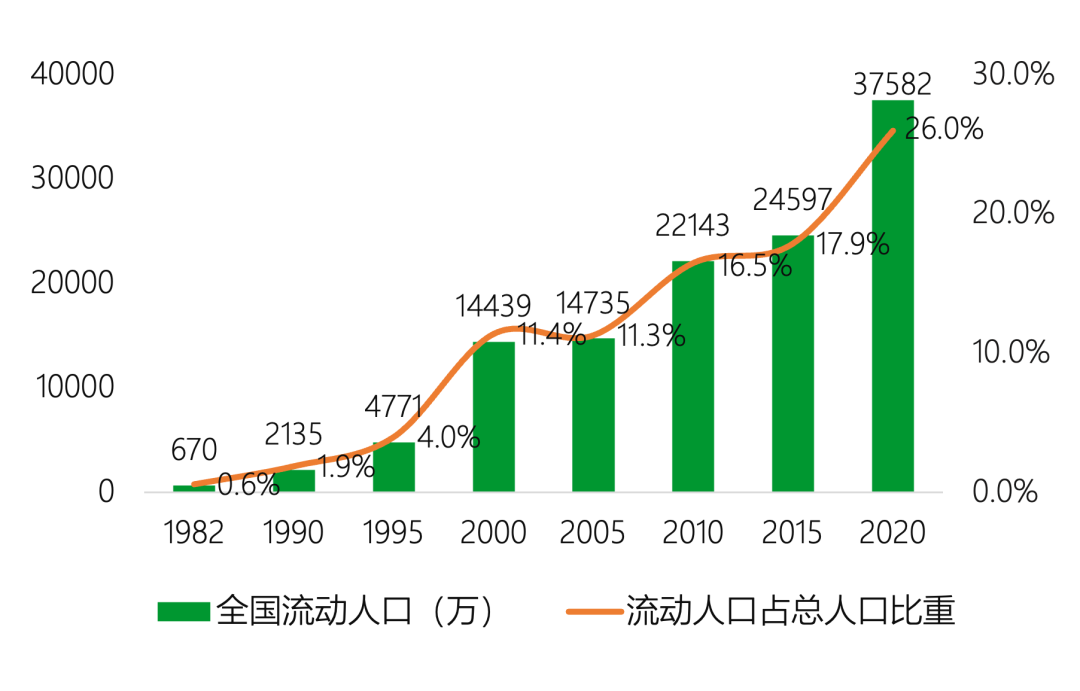

生活空間更廣闊,社會流動性增強。穩定的社會交往更容易產生人情和面子,過去大家的生活半徑小,周圍人多少都沾親帶故,“抬頭不見低頭見”總是需要寒暄和熱絡。而在一個相對松散開放的社會,很難產生這種情感交互需求。在租房和搬遷中循環,已經成為城市居住的一種新常態。數據顯示,我國流動人口比重持續提高,已占據總人口的26%。我國目前租房人口近2.6億人,預計25年將突破3億大關。調查數據顯示只有約一半的人可接受租房五年及以上。現在的年輕人更是流行極簡租房,信奉“帶不走就不買”,熱衷于置辦“最佳跑路房”。人口在不同省份、不同城市和不同社區之間流動,穩定的鄰里關系在逐漸消失。

我們不再需要依賴身邊的人來獲得生存。過去,獨自生活是一件困難的事。頭疼腦熱、紅白喜事都需要周圍人幫忙,你來我往構成了生活本身。而現在,出門不需要問路,導航會給我們充足的安全感;掃碼就可以點菜,甚至不需要主動招呼服務員;各種流程性的問題都可以線上完成,不再需要多次電話和現場咨詢。洗衣服務、外賣服務和智能家居更是給了我們獨居的底氣和自由。除此以外,我們可以便捷地享受到醫療救助、消防救援、物業管理、老幼照料等專業的公共服務,鄰居不再是我們遇到困難時“想得起”和“用得上”的唯一選項。對他人依賴度的降低讓我們不再需要小心翼翼地將自己置身人群。

我們不再需要通過打聽來獲取信息。過去信息渠道有限,傳播環境也比較閉塞。外邊發生了什么事,身邊又有什么八卦新聞。想知道這些往往都要靠和周圍人打聽,在攀談中來換取信息。黨同伐異是人性,不合群的人就會被孤立,成為別人茶余飯后的談資。而現在,互聯網和社交媒體的發展讓信息傳播變得高效而便捷。隨便打開社交平臺,各種熱門榜單讓社會大事一目了然,動動手指劃一劃就能馬上知道附近發生了什么,外面的世界發生了什么,口口相傳不再是我們依賴的信息渠道。

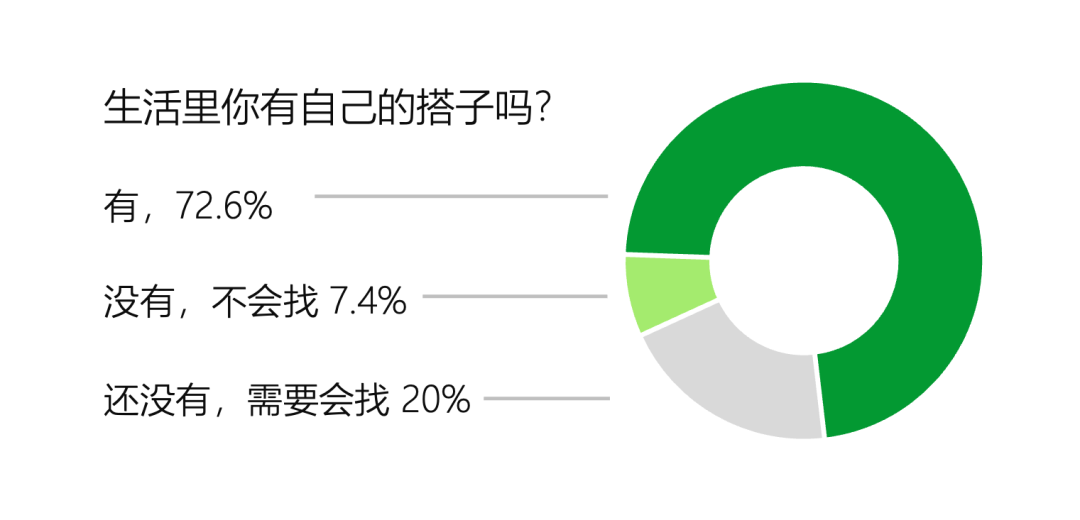

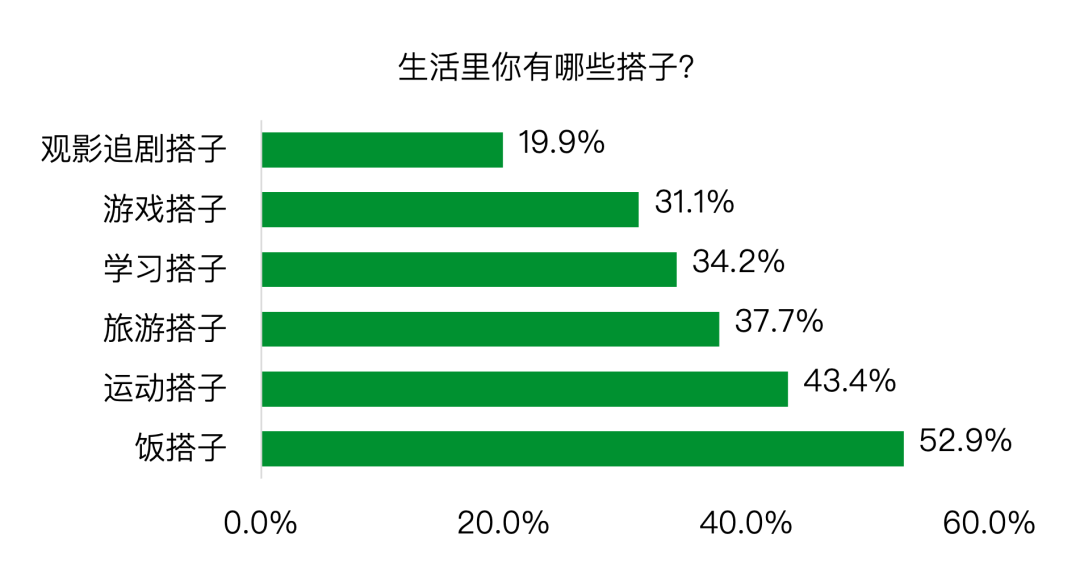

我們不再需要迎合來換取陪伴。現實世界里,我們不再需要穩定的社交關系來排遣孤獨和寂寞。“飯搭子”“游戲搭子”“學習搭子”成為了親密關系的平替版本,輕量化且無負擔;寵物市場正快速發展,越來越多的人投向了喵星人的懷抱;人工智能的不斷發展,讓人形機器人離我們越來越近。虛擬世界里,情感寄托有了另一種方式。無論是直播、手游,還是一條視頻里千千萬萬條的彈幕,都讓我們感到不再孤獨。而這些,都不需要我們努力為他人提供情緒價值來換取,我們可以自主、隨性地享受更加多樣的陪伴。

?

低迎合性社會

?

這一系列的變化讓我們進入了一種新的社會狀態,我們把這個狀態稱作“低迎合性社會”。在短短幾年內驟然進入低迎合性社會,使得內向的I人突然不再是弱勢群體和少數派。

過去,陪領導喝酒,替領導擋酒,向領導敬酒,都是酒桌上向權力臣服、向上級表忠心的規定動作。如果不能通過酒桌上的服從性測試,就有坐冷板凳、被邊緣化的風險。而現在,越來越多的年輕人選擇加入“不喝酒”行列,能為團隊創造價值的員工不需要在酒桌上刷存在感。游戲規則已經改變,酒桌文化悄然式微。而這,只是社會走向低迎合性的一個縮影。

過去,敢愛敢恨,為愛癡狂尚且是一種美好品質。而現在,將生活重心完全放在另一半身上,在感情中患得患失的戀愛腦成了21世紀的新型絕癥,人人避之不及。現代社會在討伐“戀愛腦”時,到底是在說什么?本質上我們是在遠離親密關系中無底線地迎合他人,因對方的評價和期待而丟失自我的狀態。而這,也是社會走向低迎合性下的自我覺醒。

除此以外,《咬文嚼字》編輯部曾連續多年評選年度十大流行語,這些流行語匯聚了社會最新涌動的思潮。我們發現,從近十年的流行語中也可以追尋到低迎合性社會的蹤跡。2015年“任性”成為年度流行語,“有錢就是任性”、“有顏就是任性”被高頻率地使用,背后是大家對于天真率性、敢作敢為的認可。也許,每個人都想擁有一個“任性”的理由,可以不再迎合,沖破社會規訓和周圍評價。2017年,“尬”和“懟”成為年度流行語,“尬聊”“尬舞”代表了大家對一些不明所以但需要迎合的場合的戲謔。“懟天懟地”則成為了很多年輕人的常態,這是他們對順從和迎合的響亮回擊。2018年的“佛系”和2021年的“躺平”,面對社會時鐘和高度內卷,年輕人給出了自己的答案,不爭不搶,看淡一切,隨遇而安,專注自身,不再迎合社會期待。2023年,大家樂于打趣自己和他人是人群中的“顯眼包”,實則是對個性化和多元化表達的認同,不做隱沒人群和一直附和的大多數真的很酷。也是在這一年,“搭子”成為了年度流行語。在需要時聚合,在不需要時沉默,不迎合、無負擔、輕量化的淺社交模式成為了大家的新選擇。

當我們不再需要處處迎合,當自我意識逐步覺醒,那些曾經被質疑和鄙視的人終于打破了自我束縛的牢籠,看見了自己,也看見了別人。傳統的星座、生肖等都不具備內向外向維度的探討,迫切尋找新武器的人們,放下了手里的星座羅盤,埋頭答起了測試題。明星效應、網紅博主、花樣梗圖,在互聯網狂歡派對式的再生產下,MBTI就這樣走到了我們面前。

MBTI與創業相關性

?

青山長期與創業者為伍,什么樣的人適合創業一直是我們在思考的問題。內向還是外向,理性還是感性,嚴格計劃還是隨機應變?我們可以試試用MTBI這種描述工具做個統計和分析。

樣本分析

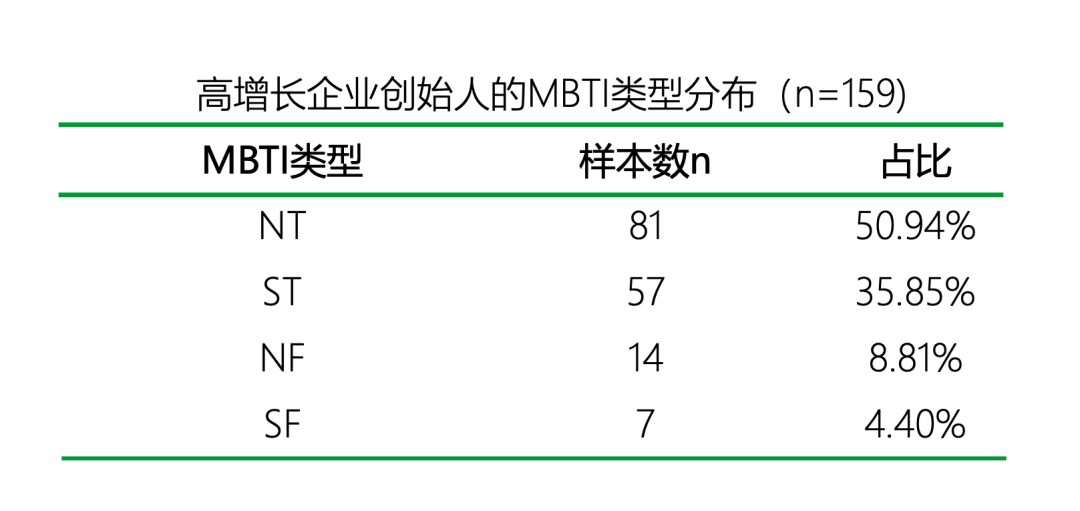

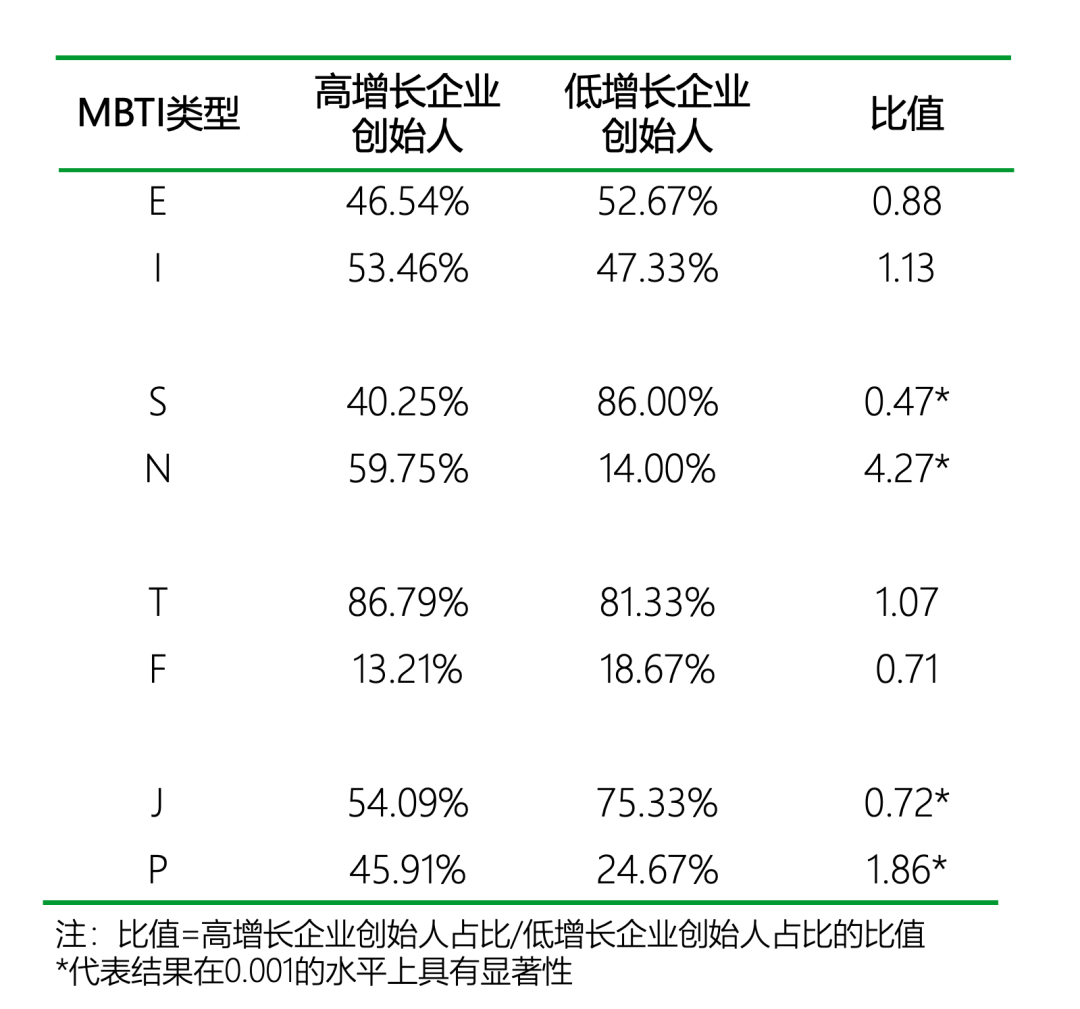

1990年,美國的學者曾做過相關的研究。他們將MBTI測試問卷發給了美國《Inc.》雜志評選的美國增長最快的500強私營企業,并回收了159位創始人/聯合創始人的結果。

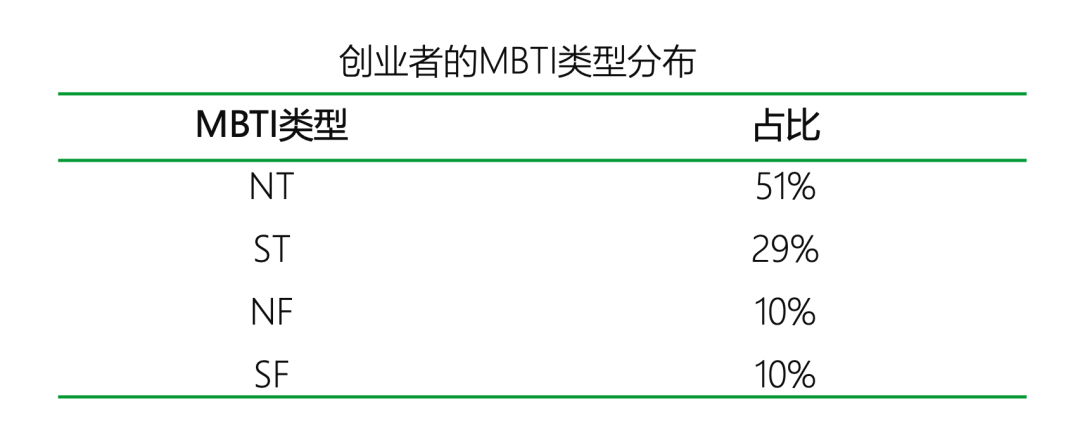

結果顯示,NT型人格在這些創始人中占比更高,超過一半。美國增長最快的企業創始人主要集中在 INTP、ISTJ、ENTJ、ENTP 和 INTJ 這幾個類別。

接著,研究者又將高增長企業的創始人和緩慢增長企業的創始人進行了對比,發現二者在N和S維度有顯著差異。高增長企業的創始人更直覺導向(N),更多地關注未來的可能性。該研究認為,N和S維度是與戰略思維最為相關的維度,能看到未來的機會并提前布局是創業者非常需要的能力。

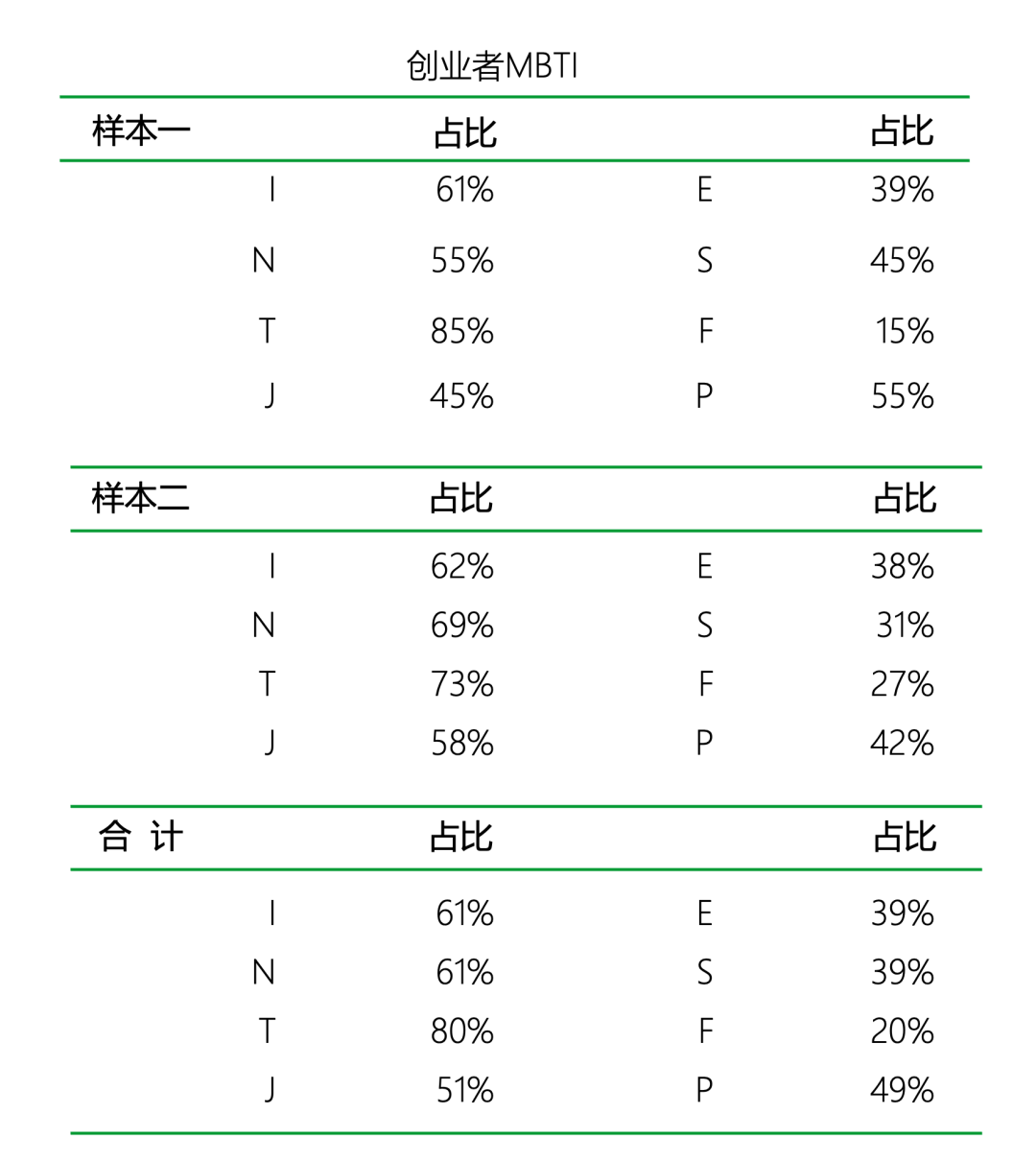

為了進一步驗證MBTI和創業的相關性,我們也選擇了數百位優秀創業者作為樣本調查,涉及人工智能、消費、企業服務、數字經濟、醫療健康、信息技術、新能源新材料和半導體等行業。為了排除創業者個人觀點的影響,我們設計了兩組問卷。問卷一的創業者知道問卷目的和用途,可能會主動靠攏心目中的創業者形象。問卷二的創業者完全不知道問卷的用途。最終回收結果差異不大,排除了主觀因素的干擾。

調查結果顯示,創業者的類型在J和P維度差異最小,T和F維度差異最大,近八成的創業者為T人。NT型顯著多于其他類型,與國外學者的結論基本一致。

理論解釋

經過廣泛的創業者樣本分析,我們已經初步得出NT型更適合創業。那么,MBTI各個維度在創業層面應該怎么解釋呢?

E 和 I :社會性

研究表明,內向和外向的人在生理層面有所不同,主要是神經遞質的差異,通俗來講就是負責在大腦中傳遞信息的化學物質有所不同。大腦中有多巴胺和乙酰膽堿兩種重要的神經遞質。多巴胺更像是“油門”,多巴胺的釋放讓人感到興奮和愉悅,促使人通過行動不斷追逐外界的刺激和獎勵。而乙酰膽堿更像是“剎車”,它讓人感到放松和滿足,幫助大腦和身體恢復冷靜。外向的人更多使用多巴胺,而內向的人則更多使用乙酰膽堿。因此,外向的人在對外活動中感到興奮,擅長社交和整合資源;而內向的人在平靜中感到舒適,擅長深度思考。

I人的深度思考能力能讓他們在一些以產品為核心的創業模式里獲得優勢。在一些技術驅動型的產品里,他們能靜下心來攻克技術壁壘,完善產品邏輯,打造出高質量且具有創新性的產品。在產品優化時,I人能對產品功能的每一個細節,用戶體驗的每一個觸點都進行深入思考和剖析。

E人性格外向、善于社交,他們的資源整合優勢在創業中也不容小覷。在平臺搭建等創業模式中,E 人可以憑借出色的社交能力,積極拓展人脈,快速結識各行各業的人,將資金、人才、渠道等各種資源匯聚到一起,為創業項目搭建起良好的發展框架,推動項目高效運轉起來。

問卷結果顯示創業者中I人占比更多,和傳統認知似乎有差別。但從投資人視角看,I人的深度思考能力和E人的資源整合能力在不同創業模式中各有優勢。近十年,資本對I型創業者更加友好了,尤其在科技領域,很多科技巨頭都是I型創業者在主導。

N 和 S :戰略性

由于大腦無法同時處理所有感官輸入的信息,所以注意力幫助我們將資源集中在重要信息上,注意力進行信息的過濾,決定了哪些信息被處理,哪些信息被遺忘。注意力資源分配的不同,導致了S人和N人信息接收和處理的不同。

從橫向角度看,S人對具體的感受極為敏感,他們喜歡關注細節和瑣碎的東西;而N人則對抽象的符號、概念以及自己無意識形成的東西感興趣,關注天馬行空的東西。注意力分配的不同,導致了S人可能更容易對周圍環境進行過度反應。

從縱向角度看,S人對現在的信息更關注,活在當下,是個天生的享樂者;N人對未來充滿好奇,喜歡暢想,是個天生的夢想者和探險家。S人更認同“看見,才能相信”,N人則更認同“相信,就能看見”。因此,S人很難為了遙遠的未來而放棄當下的享樂,“別失去”的本能往往會壓制“去得到”的渴望,很難冒高風險去尋求更大的回報。而N人更可能具有長期主義的戰略思維。

活在當下,風險規避是人類進化選擇的結果,是個體適應環境的產物。人類在進化過程中大腦所形成的算法是:失去現有資源=生存威脅,而錯過潛在機會=可承受代價。所以那些對周圍事物極為敏感,對損失極度厭惡的個體在進化中更容易生存和繁衍。這也可以解釋為什么S人占比遠高于N人,根據MBTI官方網站數據統計S人占比約七成。然而,創業本身是反人性的高風險行為,既需要有延遲滿足的長期主義視野,也需要有熱愛冒險的高風險偏好,顯然N人更適合。

?

T 和 F :邏輯性

T人表現出強邏輯性,而F人表現為弱邏輯性。在創業維度上,傾向于使用邏輯的人在思考中具有優勢。

那什么是邏輯呢?邏輯既不是知識,也不生產知識,它提供給我們一套嚴謹的規則來組織和運用知識。

邏輯是思考的基本功。邏輯是一門關于推理的科學,邏輯=前提假設+推理規則+結論。而創業本身就是從起點選擇最優路徑走到終點的過程,需要有相對系統的思維來識別問題、分析原因和找到解決辦法,更需要一套連貫的思維進行分析和預測。邏輯思維能極大地縮小創業者探索的空間,規避錯誤路徑,降低試錯成本。

在我們日常與創業者的交流中,經常發現有人忽視邏輯和錯誤地使用邏輯,中西思維更是有顯著差異,這和教育是密不可分的。

1974年聯合國教科文組織頒布的七個基礎學科中,邏輯學位居其一。2019年11月,聯合國教科文組織正式將每年的1月14日定為世界邏輯日。邏輯學在整個西方文化的發展進程中具有重要地位,不僅是科學的基礎,還是西方知識體系的基礎。

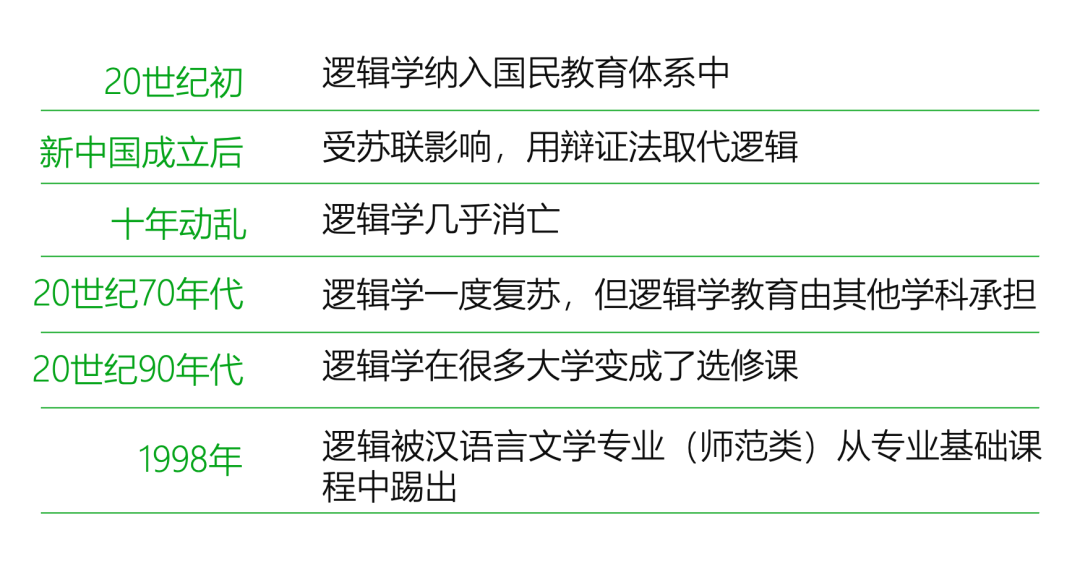

中國傳統文化對理性思辨較為排斥,儒家幾乎把全部精力放在了倫理道德上,關心人怎樣才能成為一個君子,對于科學與邏輯的重視程度較低。在近現代中國,直到20世紀初,邏輯學才被正式納入國民教育體系。新中國成立后,中國深受蘇聯影響,延續“蘇維埃”邏輯,用辯證法來取代邏輯。在十年動亂中,邏輯學幾乎在中國消亡。70年代末,邏輯學在教學中一度復蘇,但邏輯學教育主要由語文、數學、物理等學科承擔。進入90年代,邏輯學在很多大學從必修課變成了選修課。1998年,邏輯被漢語言文學專業(師范類)從專業基礎課程中踢出。

中國的邏輯教育可以說缺席已久,邏輯思維的缺失讓很多人在思考和表達上訴諸情感、訴諸權威、偷換概念。在創業過程中,可謂是“失之毫厘,差之千里”,邏輯的重要性不言而喻。

?

P 和 J :規劃性

資源約束和不確定性是創業過程中最典型的情景問題。在創業決策學領域和管理學領域,因果邏輯和效果邏輯是創業者應對這種問題的兩種常見決策邏輯。通俗來講,同樣是做一道菜,傾向于使用因果邏輯的人會提前確定菜譜,準備好所有的原材料和調味品,在腦子里反復盤算做菜的步驟,做最完備的前期準備才會開始行動。而傾向于使用效果邏輯的人會打開冰箱,看看有什么菜,先下鍋,做好了心理準備,會在烹飪過程中隨時更換目標菜品。

J人在創業中更傾向于使用因果邏輯,他們會預先設定一個目標,通過分析來確定達成目標需要的步驟和資源,評估可能遇到的問題和挑戰。然后根據這個目標去尋找合適的資源、設計合理的組織架構和制定詳細的行動計劃。他們的腦圖更像是規劃表和流程圖。

P人在創業中更傾向于使用效果邏輯,他們不會事先制定非常嚴格的規劃,而是行動導向,從可利用的資源出發,通過合作中的不斷反饋和探索來逐步明晰可能的發展方向,以開放的心態識別新的機會。他們的腦圖更像是樹狀圖和網狀圖。

應對不確定性是每個創業者的必修課,J人更傾向于通過對未來進行預測和強規劃來應對,盡可能地減少不確定性,將風險前置考慮。而P人更傾向于制定一個松散的規劃以便在過程中靈活調整,將風險盡可能轉化為有利條件。從出發點來看,并沒有明顯的高下,更多時候比規劃更重要的是執行過程和最終效果。

?

展 望

?

MBTI的流行并非偶然,而是當下社會情緒的集中表達。MBTI作為一種階段性工具被大規模的人用來標榜自我,I人和E人掀起了比以往任何時候都更熱烈的討論,背后映射的是時代的變遷。當社會迎合度變低后,我們不再引E為傲,也不再因I生悲,I人的生存空間和舒適度都大幅提高,低迎合性社會在宣告一個更加包容的I人社會將要到來。

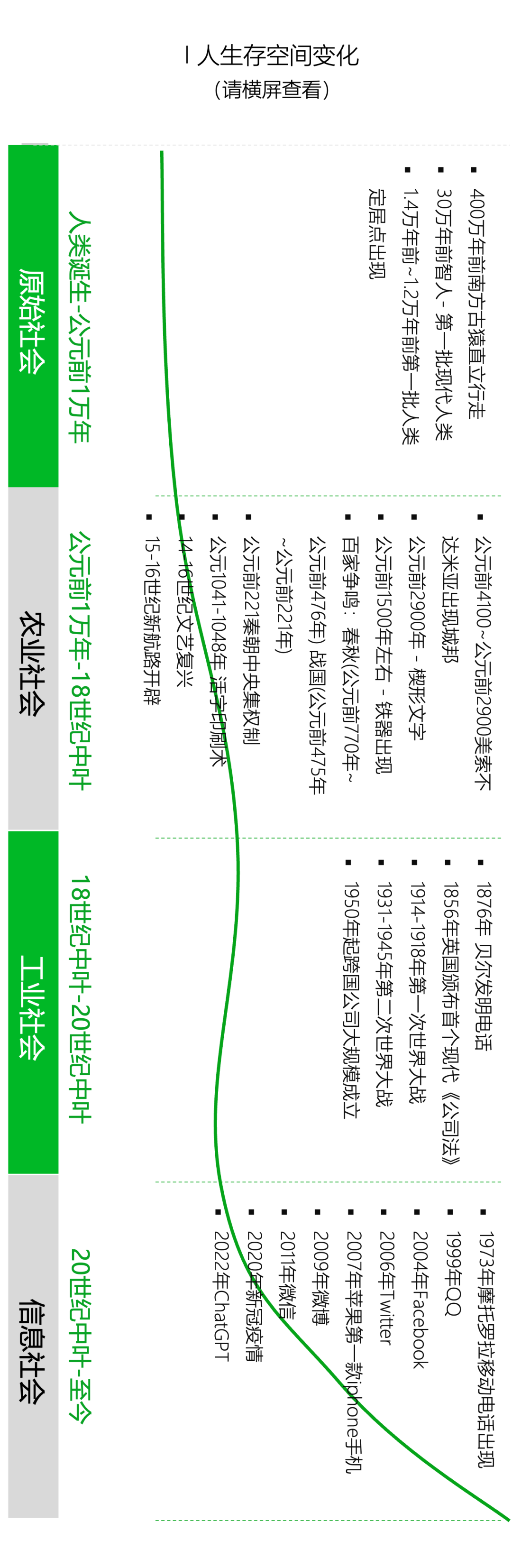

縱觀人類歷史發展,在早期進化與發展過程中外向成為了社會推崇的性格,社會性格偏好可能是階段性的。早期社會,融入集體才能抵御危險和獲得生存資料,社交是生存的必要條件。大規模生產出現后,社交技能成為了在集體競爭中的顯性優勢。但隨著技術發展和社會進步,社交的生存屬性和技能屬性都會弱化,社會運行會從依靠人際關系的軟約束發展到依靠規則系統的硬約束,I人的生存空間也會大大提升。

在原始社會,人們面臨諸多嚴峻的生存挑戰,自然環境惡劣,生產力低下,必須依靠群居生活來共同抵御猛獸攻擊和獲取生存資料。不喜歡頻繁互動和協作的I人幾乎沒有獨立生存的空間,在進化選擇中可能被逐漸淘汰。

進入到農業社會,人類開始定居,以農業生產和畜牧養殖為生,出現了穩定的社會分工和生產資料私有制。相對獨立的生產環境為I人提供了更舒適的生存空間,無需與他人進行高強度的社交也可以實現自給自足。

工業時代以機器大生產和工廠制度為特征,城市化進程加速,大量人口涌入城市,進入工廠工作,自給自足的小農經濟逐漸被資本主義經濟所取代。工業生產高度標準化和流程化,強調團隊協作和工作紀律,同時強化了競爭意識,社交成為了重要的工作技能。這一時期,社會交往變得更加頻繁和復雜,I人的生存空間受到一定程度的擠壓。

進入到信息時代,互聯網和數字化技術深刻改變了人們的生產和生活方式,I人獲得了前所未有的發展機遇。新興職業如程序員、數據分析師、內容創作者等讓能夠獨立專注的I人可以充分發揮自己的優勢。同時,互聯網提供了讓I人感到更舒適的非面對面的交流方式。2020年全球疫情大流行,世界被迫安靜下來,人們逐漸適應遠程辦公等獨立模式。2022年ChatGPT橫空出世,AI極大延伸了人的能力,降低了協作需求,人工智能深刻改變了人們的生活方式。

現代化和市場化強化了契約精神,加速社會沖破一切讓效率至上,互聯網打破隔閡讓交流去場景化,家庭等社會締結組織逐漸小型化,“附近”在漸漸消失,現代社會中人與人的聚合分離成為常態,液態流動的社會中人們不再主動迎合,社交技能的應用場景和直接收益在被蠶食。這一切的一切,都在宣告我們將會迎來I人社會。

I人社會是一個更加多元包容的社會,是以自由、平等和理性為內涵的契約文明。它標志著人類社會從注重外在的社交形象和群體認同,逐漸轉向關注個體的內心世界和精神需求,是對人更加深刻的理解和尊重。同時,I人社會也是更加去中心化的社會,是一個以規則為骨架,情感為血肉,自由為靈魂的社會。

“如果一個人沒有跟隨他人的步伐,也許是因為他聽到了不同的鼓聲。讓他隨他所聽見的音樂前行,無論那音樂有多么節奏奇異或遙不可及。”--《瓦爾登湖》