文:廖玉婷

來源:消費者報道(ID:consumerreport)

近年來,奶酪棒以更適合中國寶寶體質的“東方奶酪”身份,逐漸走進了公眾視野。

“含著吃的鮮牛奶”“每一支都是濃縮高鈣”“濃縮牛奶精華”……一系列的宣傳話術,把消費者打開錢包的氛圍烘托到位。

市面上奶酪棒產品林立,但價格各異,這背后是天然奶酪含量的不同,還是產品存在“溢價”現象?讓我們一起深入探究奶酪棒售價背后的秘密。

01

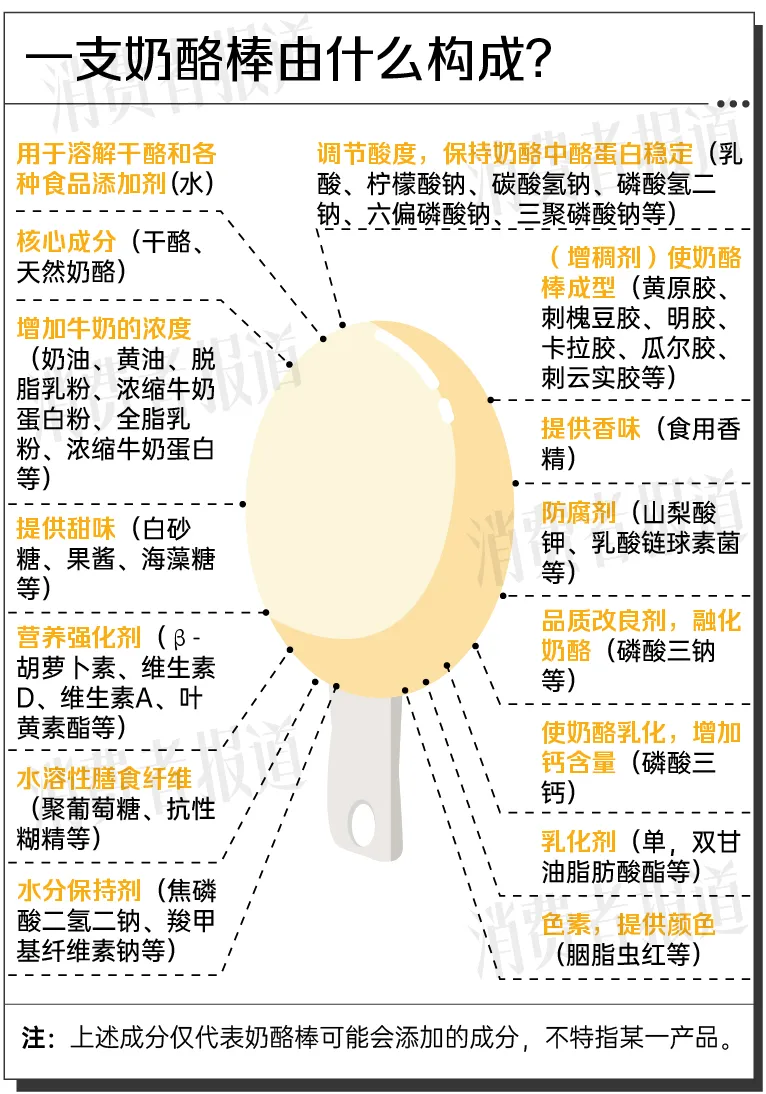

一支奶酪棒由什么構成?

在很多消費者的印象中,“奶酪棒”被認為是“做成棒棒形狀的奶酪”,但事實上,一字之差的奶酪和奶酪棒,僅僅算是“遠親”的關系。

天然奶酪是用生牛奶經過凝乳,脫掉適當的乳清制作而成,按制作工藝不同,又可以分為新鮮奶酪、軟質奶酪和硬質奶酪。動畫片《貓和老鼠》中布滿孔洞的埃門塔爾奶酪,以“聞起來有股臭襪子味”重口味著稱的藍紋奶酪,港式茶餐廳中常用來夾在菠蘿包中的車打奶酪,這些都屬于天然奶酪。

上述奶酪添加“其他成分”重新制作,便誕生了再制奶酪、干酪制品。市面上銷售的絕大多數奶酪棒均屬于該類產品,即“天然奶酪+其他成分”組成。

奶酪棒的天然奶酪含量幾許?其他成分又有哪些?

《消費者報道》調查了多款熱銷奶酪棒發現,奶酪棒沒有統一的標準“配方”,但是添加的成分大同小異,除了天然奶酪/干酪這個核心成分,常見的添加成分包括但不限于提供甜味的白砂糖,增加牛奶濃度的奶油、乳粉,調節酸度的乳酸、檸檬酸鈉,使奶酪棒成型的增稠劑明膠、卡拉膠,配料多達十余種,多數為功能助劑。

奶酪棒的產品門檻并不高,其本質是“將奶酪稀釋”,奶酪棒用到的各種食品添加劑,主要是為了讓水與奶酪更好地融合以及成型。

02

低干酪含量,反而價更高?

奶酪棒尚未形成統一的國家標準,目前市場上的奶酪棒大多歸類為再制干酪或干酪制品。

之所以將奶酪棒與奶酪視為“遠親”,是因為根據《食品安全國家標準 再制干酪和干酪制品》(GB 25192-2022)的規定,再制干酪中必須含有超過50%的干酪成分,而干酪制品中干酪的比例則介于15%-50%之間。

換句話說,與奶酪無關緊要的其他成分最多可占比85%。從這個層面來看,商家在奶酪添加量上擁有較大的自由度,奶酪的實際含量很大程度上取決于企業的良心。

《消費者報道》統計了在電商平臺上銷量靠前的8款奶酪棒,結果顯示,5款產品屬于再制干酪,干酪含量平均值為52.8%,3款屬于奶酪制品,干酪含量平均值為19%。其中吉士丁奶酪棒(紅樹莓奇亞籽味)干酪含量最高,妙飛奶酪棒(芝士原味)干酪含量墊底,兩者干酪含量相差4倍。

令人困惑的是,盡管都被稱為“奶酪棒”,產品類型卻分為2種,它們的干酪含量相差懸殊。然而,價格上的差異卻微乎其微。

此外,部分干酪含量較少的產品售價反而超過了干酪含量較多的產品。以500g為基準來計算價格,干酪含量≥51%的奶酪博士奶酪棒(原味)的價格為41.7元,而干酪含量≥20%的蒙牛成長奶酪棒的價格為52.5元。盡管蒙牛的干酪含量比奶酪博士低155%,其價格卻高出26%。

一名乳品行業從業者對《消費者報道》表示:“目前由于沒有具體一個標準,無論是‘再制干酪’的奶酪棒,還是‘奶酪制品’的奶酪棒,都是合規的。”

他進一步提到,“干酪含量是奶酪棒產品非常重要的質量指標,可以反映添加奶酪的多少。但是就目前行業來說,干酪含量與價格的確沒有強相關,這是因為企業生產奶酪棒的成本除了奶酪添加量本身,不同的奶源、運輸和倉儲條件(例如需要冷藏的產品成本要高于常溫儲存的產品)、產品包裝等成本都會影響到奶酪棒終端市場的售價。”不過,他仍然建議消費者選購產品類型為再制干酪的奶酪棒,因其含有較高比例的天然奶酪成分。

03

打破奶酪棒營銷“濾鏡”的幾點小tips

1、某些商家將“干酪含量超過51%”作為宣傳的噱頭,實際上僅比再制干酪的最低標準高出1%。

2、干酪含量低的奶酪棒,跟凝固版糖水沒什么區別。

3、盡量選擇干酪排在配料第一位的奶酪棒,干酪含量大于50%是最基本的要求。

4、奶酪棒常以“XX倍牛奶鈣含量”作為賣點,但是將奶酪棒類比牛奶并不科學,因為兩者水分含量差異極大。如果將奶酪棒和天然奶酪對比,會發現奶酪棒的鈣含量遠不如天然奶酪。

5、奶酪棒比牛奶“高”的不止是鈣含量,還有熱量和脂肪,但在商家宣傳中往往只字不提。

6、來自牛奶的原生鈣補鈣效率更高,注意如有添加“磷酸三鈣”,說明鈣含量有“水分”,因為它能以低成本方式增加鈣含量。

7、 部分觀點認為,奶酪棒含有過多的鈉,其實沒必要過分關注。因為“沒有鹽,就沒有奶酪”,加鹽是制造奶酪必要的步驟,實際上不額外添加鹽就可以了。

8、 應該警惕的是奶酪棒中的糖,過高的碳水化合物往往意味著添加了過多的糖。