來源:啟承資本(ID:genbridge)

肉,是中國人餐桌上亙古不變的主題。從原始狩獵、到家畜養殖、再到現代的肉類市場,吃上肉、吃上好肉是每一代消費者共同的訴求。

如今,中國食品零售從賣方時代進入買方時代,人們在消費肉類時也越發挑剔。例如消費者對牛肉等優質蛋白的需求正不斷增長,對于肉類不同部位的消費需求也日益細分。

然而,現階段的肉類消費仍然以大單品為核心,全行業陷入了同質化的低價競爭之中。

此外,傳統肉品供應體系層級較多,供銷兩端信息不夠暢通,大量時間、金錢和精力,都損失在流通環節中。在這種“多對多”的農產品供需結構之下,生鮮產品長期存在著難以形成品牌化的困局。

供需兩端的困境,往往正是新渠道顛覆的機會。

渠道商作為離消費者最近的代理人,最有機會串聯起供需兩端,并建立影響力,這是肉類殺手出現的前提。

在廣州錢大媽的總部會議室,我們攜手零售企業與上游企業、分品類來共同舉辦肉品產業機會研討會;參與方不僅有恒都牛肉、溫氏食品、越秀農牧、廣州酒家等產業鏈上游公司,也有新佳宜、多樂囤等零售同行,以及來自日本流通經濟研究所的專家等等。

我們圍繞品類趨勢、日本零售業經驗,及國內肉類供應鏈現狀及其潛在機遇展開了探討,試圖厘清中國肉類消費的現實困境以及機遇幾何。

01

肉類消費:其實我們吃得還不夠好

從總量上看,中國居民家庭肉食消費的增長幾乎見頂,甚至出現了不同程度的下滑。

2023年,我國人均動物蛋白年消費量已達109.3公斤。即使對比飲食結構相似的日韓兩國(日本人均99.3公斤,韓國人均122.7公斤),這個數字也是旗鼓相當。可以說,在能不能吃肉這件事上,我們已經實現了消費自由。

但是,在肉類消費的結構上,我們距離發達消費市場仍有差距。

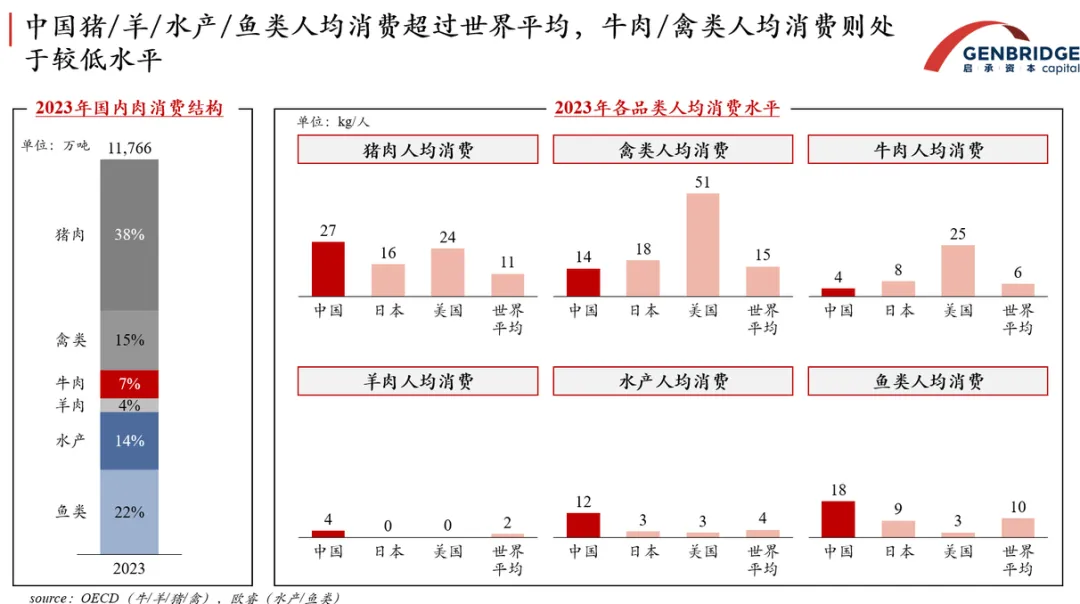

長期以來,豬肉一直是中國居民肉類消費的主要品種,這與中國悠久的養豬歷史、豐富的豬肉烹飪文化有關。而在發達國家,蛋白質含量和氨基酸組成更優的牛肉和禽類是主流的選擇。

可以看到,2023年中國人均豬肉消費達到了27kg,遠超世界平均水平。而牛肉消費量僅為4kg,低于世界平均水平,是日本的一半、美國的六分之一。禽類的情況也相似。

總的來說,在吃肉這件事上,我們吃的足夠多,但還不夠好。這種現狀不僅有著文化習俗、氣候風土等歷史原因,也受現實環境的制約。

從供給端來看,我國農牧業生產分散,國內廣大的國土面積及各區域相對完整的產業資源,渠道自下而上整合、壟斷供應鏈資源的難度很高。

例如,同一種生鮮食材,國內可能同時就有多個產區生產同質化商品,這導致下游難以建立絕對的供應鏈壁壘,也就缺乏創新的動力。

從消費端來看,新鮮和價格是國內消費者買肉最重要的兩個考量因素。但肉類產品的非標準化和養殖的不透明度,卻抬高了消費者的決策成本。

比如,直到今天,在中國人消費量最大的豬肉品類中,人們最關心的仍然是安全性問題,“如何買到不注水的肉”,單這一個問題就需要消費者拿出火眼金睛。

我國國土遼闊,人們的消費習慣也是多元分散的。以新鮮度這個單一維度為例,不同的區域市場就有著不同的傾向。南方顧客偏好熱鮮肉,即屠宰后直接進入市場銷售的鮮肉;北方顧客則對冷鮮肉(即屠宰后先冷卻到0到4℃再銷售)的接受度高。

此外,不同的烹飪方式,對肉的需求更是千差萬別,熱炒、燒烤、燉湯往往需要不同的部位。

但國內肉類商品的細分程度并不充分,商品的豐富度及價值感知度都沒能被有效地表達出來,消費者往往不懂部位、品種和對應的烹飪方法。

這樣的空白,成為國內零售業探索“肉品殺手”的切入口。

在華南成長起來的錢大媽,早期正是準確抓住了該區域對優質熱鮮肉的需求,采用“不賣隔夜肉”的銷售模式和現切服務,來強化自己“肉類專家”的角色。為了滿足華南市場對煲湯食材的品質需求,錢大媽還大力發展黑豬肉這一高端細分品類。

2023年,傳統商超發展乏力,但錢大媽的門店總數增長至近3000家,在大商超、菜市場和電商的激烈競爭中站穩了腳跟。

02

日本經驗:肉類殺手Lopia的誕生

在日本商業史上,一些以肉品為核心商品的食品超市,就扮演了教消費者怎么吃肉的角色,甚至推動了愛吃魚的日本人消費肉類超過水產。

這樣的肉類殺手的出現,還得從宏觀環境的變化說起。

上世紀90年代,日本零售業從賣方時代步入買方時代,以食品超市為代表的專業化門店越來越多,這種業態具備著商品的淺加工能力,在選品上也更重視以52MD為中心的商品組合營銷策略,逐漸取代了以綜合超市為代表的大店業態。

截止到2024年7月,日本食品超市門店數量已經是綜合商超的12倍。

這批新渠道的成長秘訣,就是通過完善的商品運營及供應鏈體系把核心品類做到極致,成為品類殺手。

食品零售商Lopia最具代表性,年復合增長率已達21%,是日本為數不多維持高速增長且盈利的零售企業。銷售僅占三成的肉類卻貢獻了Lopia八成的利潤,因此,與其說Lopia是一個經營多品類的食品超市,不如說他是一個可以滿足消費者集采需求的肉類品類殺手店。

那么,Lopia是如何成為肉類殺手的呢?

首先在需求端,Lopia抓住了日本人在肉類飲食習慣上的結構性變化,用高性價比牛肉和全面的商品化開發,讓消費者懂得吃肉、愛上吃肉。

上世紀80年代經濟繁榮期,日本人的牛肉消費量從每年4公斤增至8公斤,連國內的中低層消費者都對吃牛肉的重要性有所認知。但苦于牛肉的高昂價格,這批消費者的需求并沒有得到滿足。

為了抓住中低收入消費者,Lopia是通過高級牛肉切片作為價格錨定品,樹立了高性價比的心智。這款商品的銷售價格比綜合超市便宜一半以上,即使是對比其他同類超市,也能便宜30%,一下子就吸引了普通家庭主婦的心。

實際上,由于低收入消費者對牛肉的消費頻次不高,對于價格較為敏感,一旦樹立了“買得起的好牛肉”的心智,Lopia就能很快將品牌心智溢出到其他商品和品類上。

在爆品之外,Lopia抓住牛肉的機會,對肉品進行了非常全面的商品化開發。消費者可以根據菜譜需求,選擇不同種類、不同部位、不同切法,覆蓋從低到高的價格帶設計,創造了豐富的肉類商品。

這一套商品開發體系,滿足了不同消費能力人群的需求,把牛肉變成了人人會吃、人人會做的大眾消費品。

要實現這一點,離不開Lopia在供應鏈上的大筆投入。在Lopia的體系中,后臺工廠是一個關鍵角色。它承擔產品開發職能,通過加工技術和商品化思維全面開發肉品的不同部位,以獲得最大化的毛利。

與普通食品超市不同,Lopia在食材采購時,就更傾向于整頭或者多部位采購。成本會相比采購單個部位降低15%。一些切割中產生的邊角余料,在其他超市可能會丟棄了事,但Lopia會再利用做成火腿、漢堡肉、可樂餅、燒鳥串,甚至是現制香腸披薩。

這些熱銷的高毛利商品,又能反哺其高端的肉類商品,使得Lopia渠道能以更低的價格售賣高端牛肉產品。

建立和供應商的信賴關系、現金支付、自主包攬粗加工和深加工流程、極致全面的商品開發……Lopia幾乎是想盡一切辦法,來把肉品的價值最大化,甚至創始人高木秀雄依然會每天早上去肉品批發市場,自己采購原料。

從Lopia的故事中,我們看到一個品類最極致的可能性。

03

本土機遇:中國“肉類殺手”的機會在哪

宏觀上看,我國的肉類需求恰好正經歷著與日本市場相似的結構性改變。

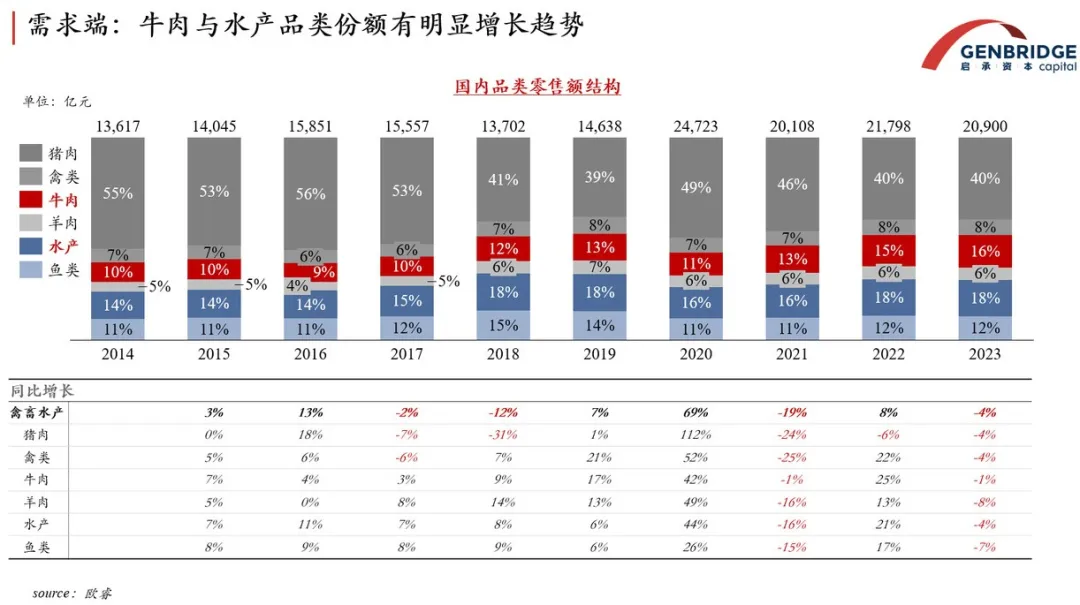

國人對于優質動物蛋白的需求呈增長趨勢,過去五年,國內的牛肉消費量正在迅速增長。即使是像豬肉這樣飽和的大類中,主打高品質、差異化的小眾品類上規模仍在增長。

日本市場的經驗給我們的啟示是:專業的食品超市是教育消費者怎么吃肉的最佳渠道,從而推動日本肉類消費超過水產。中國食品超市在推動趨勢性肉類商品持續滲透上同樣具備很大的潛力和機會。

具體而言,從供需兩端來看,我國肉品行業在“深”和“廣”兩個方向上擁有廣闊的發展空間。

一方面,是將肉品做深。以豬肉為例,基礎消費需求仍然穩定,但存在結構升級,向深加工、高附加值方向發展。

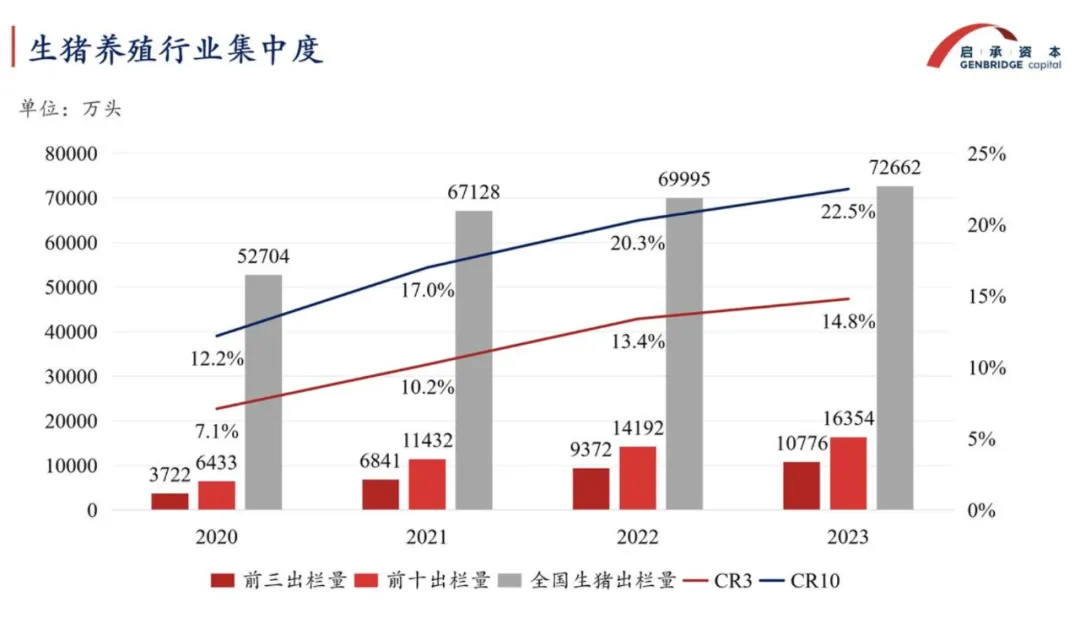

結合供給端的變化,目前我國豬肉養殖的集中度正在快速提升,這正是下游渠道加深與上游合作、進行供應鏈整合的契機。

如果能根據市場洞察,在常見的肋排、五花、腿肉等部位之外,將損耗的邊角料利用充分,國內肉類殺手的可能性將不止于Lopia。

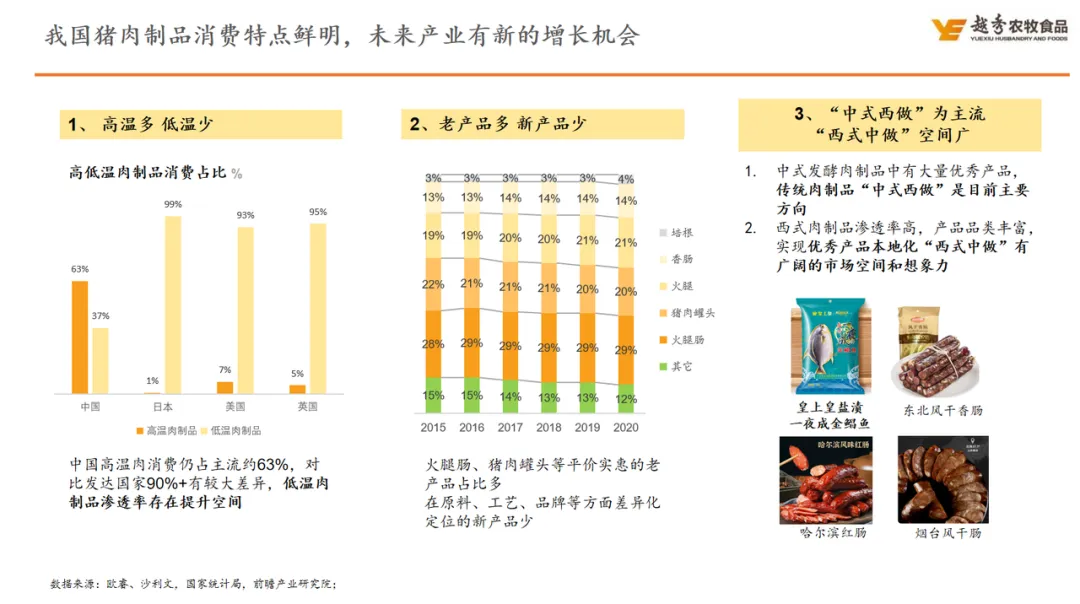

此外,消費習慣的變化將持續引導產業方和渠道商將肉品往深加工、商品化的方向發展。

根據越秀農牧食品的觀察,中國的低溫肉制品滲透率存在很大的提升空間,諸如香腸等傳統肉制品的“中式西做”為現階段的主流,實現產品本地化的“西式中做”也將有廣闊的想象力。

另一個方向,是將肉品做“廣”。在主流的豬肉消費之外,提供更豐富的蛋白質選擇。

對于產業化程度較高的雞肉產業,一個顯著的趨勢是,消費者越來越愿意為自然無添加的好雞肉支付溢價。

例如錢大媽與上游養殖企業溫氏一同合作,嘗試增加更多有質量認證的高端定制化產品,來形成差異化競爭力。

就牛肉消費而言,中國目前還停留在“吃得不夠”的階段。對于零售商來說,其機會點在于如何教會消費者按照部位消費和烹飪(中式如潮汕分割/西式),理解不同牛肉來源的成本結構,開發有競爭力的商品,從而扮演好市場教育者的角色。

從消費者視角來看,日本的牛肉消費之所以能夠快速增長,在于渠道商抓住了兩個要點:商品豐富度(分等級)和商品價值(最好的牛肉最低的價格),并通過宣傳多種食用方法(涮煮、烤燒等)來渲染生活方式,最終成功勾起消費欲望。

啟承資本認為,在消費側需求日益細分、供給側陷入同質化內卷的大環境下,作為代理人的渠道商,毫無疑問地將在創造新零供關系、重構產業鏈上下游的過程中扮演關鍵角色。

這其中,對于渠道商在消費者需求洞察、產品開發、供應鏈管理等多個維度也提出了更高的要求。

如果能抓住新零供關系和消費習慣結構性變化帶來的機會,中國的“肉類殺手”,仍然有著廣闊的發展空間。