植物成分,是大自然的慷慨饋贈,蘊藏著精妙的營養(yǎng)奧秘。從普通食品、化妝品到飼料,植物原料廣泛應(yīng)用在各類消費品中。

Innova調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,64%的消費者認(rèn)同“天然成分”比“化學(xué)合成成分”更安全的觀點。伴隨著消費者對“天然、有機、藥食同源”等概念的喜愛,全球和中國植物膳食補充劑市場均展示出強勁的增長勢頭。

那么,我國植物營養(yǎng)市場現(xiàn)狀是怎樣的?如何把握蓬勃發(fā)展的植物提取物市場機遇?如何解決產(chǎn)品開發(fā)時遇到的法規(guī)難題?哪些行業(yè)領(lǐng)先的創(chuàng)新植提方案能夠幫助品牌增長?

近期,國際風(fēng)味與營養(yǎng)領(lǐng)導(dǎo)者凱愛瑞通過直播的方式發(fā)布了《探索植物營養(yǎng)新潛能》報告,或可幫助你找到上述問題的答案。

掃碼下載報告,獲取直播回放

以下是部分直播內(nèi)容的節(jié)選與解讀:

01

市場趨勢與消費者洞察

凱愛瑞觀察到,“天然與植物成分”正逐漸成為時代的響亮呼聲。60%的消費者認(rèn)為“天然成分”對食品飲料品類的購買決策具有重要影響1;57%的消費者認(rèn)為,食用含有植物成分的食品有利于提升他們的健康水平2。這也帶動了植物營養(yǎng)的蓬勃發(fā)展。

在成品端:

數(shù)據(jù)顯示,2023年中國植物/傳統(tǒng)膳食補充劑市場規(guī)模已達到583億人民幣,預(yù)計將在2026年達到649億的水平3-4。一邊是不斷增長的市場體量,另一邊則是高度分散的品牌。據(jù)凱愛瑞案頭分析,中國植物營養(yǎng)市場排名前10的品牌,其市場占有率的總和不到30%。

在原料端:

植物提取物是植物營養(yǎng)產(chǎn)品的關(guān)鍵原料。它是以天然植物為原料,通過處理定向獲取植物中的某一種或多種有效成分(例如糖苷、類黃酮、類固醇、生物堿、酚類等),并且不改變其有效成分結(jié)構(gòu)而形成的產(chǎn)品。

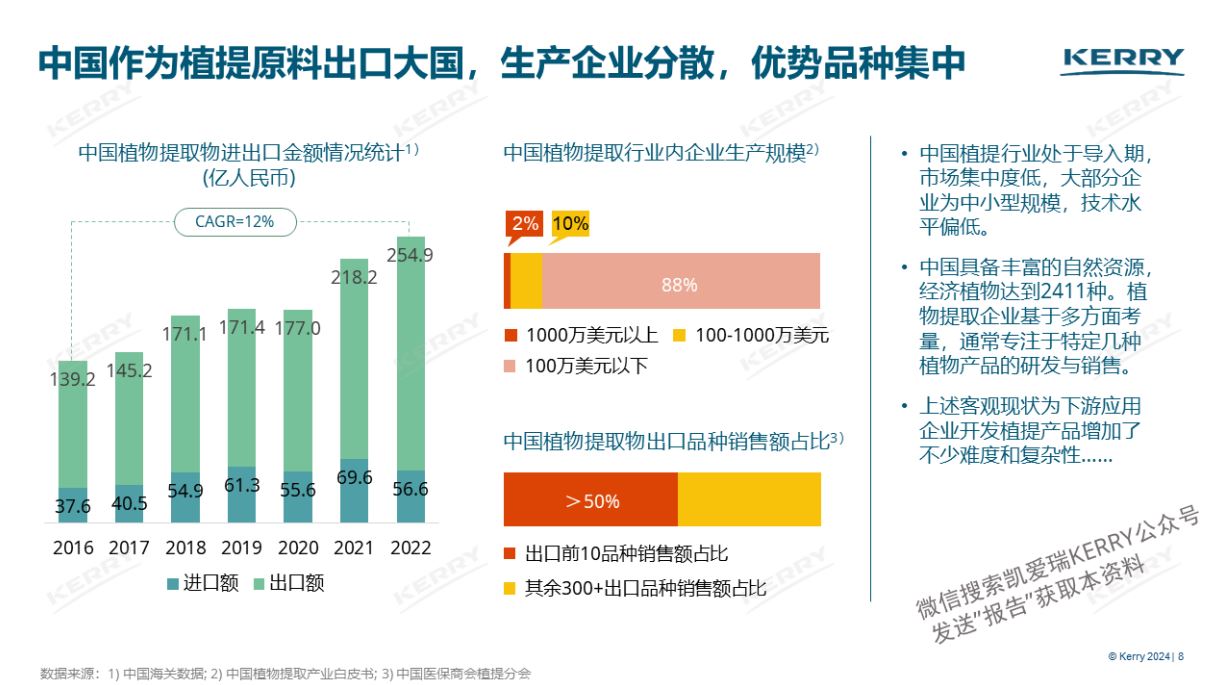

我國地大物博,占據(jù)得天獨厚的植物資源優(yōu)勢,是植物提取物原料的出口大國。但數(shù)據(jù)顯示,88%的中國植物提取物原料供應(yīng)商的年銷售額不到100萬美元,有限的銷售額也意味著有限的技術(shù)投入和技術(shù)水平。

我國植提原料行業(yè)情況

圖片來源:凱愛瑞《探索植物營養(yǎng)新潛能》報告

雖然部分細(xì)分領(lǐng)域出現(xiàn)了本土的龍頭企業(yè),但它們通常以縱向布局為主,專注于特定幾種植物產(chǎn)品的研發(fā)與銷售,在高端原料產(chǎn)品品牌力及技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新方面的投入不足。這為下游應(yīng)用企業(yè)開發(fā)植提產(chǎn)品,特別是搜尋原料,增加了不少難度和復(fù)雜性。

除了成品端和原料端市場,報告也從產(chǎn)業(yè)鏈全景的角度梳理了植物提取物品類:

植物提取物產(chǎn)業(yè)鏈全景

圖片來源:凱愛瑞《探索植物營養(yǎng)新潛能》報告

上游:一方水土養(yǎng)一方人。中藥有“道地”的概念,植物提取物也是如此,其上游的種植、采摘地區(qū)分布非常廣泛。 中游:提取。常見的植物提取方法包括水提法、乙醇提法等。根據(jù)有效成分的極性,相似相溶原理,選擇適當(dāng)?shù)娜軇K岱ㄔ谥袊暮弦?guī)性更為友好。 下游:各類應(yīng)用領(lǐng)域,其中占比最大的是食品、飲料、膳食補充劑。

在原料選擇方面,凱愛瑞市場專家建議品牌方放眼全球,挑選各個地區(qū)具有優(yōu)勢的植提品種應(yīng)用。比如,中國消費者所熟知的黑芝麻、油柑、車前子等成分實際上就起源于印度。印度擁有全世界最古老的醫(yī)學(xué)體系之一——阿育吠陀,近些年,阿育吠陀的核心原料,如姜黃、南非醉茄等,在全球市場取得了非常亮眼的成績,這背后是世界對阿育吠陀系原料的理論基礎(chǔ)和有效體感的認(rèn)可。除了東方醫(yī)學(xué)體系的傳承,在西方,植物草藥在預(yù)防疾病方面也有非常悠久的應(yīng)用歷史。

此外,在開發(fā)植物產(chǎn)品時,也需要嚴(yán)格篩選植提供應(yīng)商。優(yōu)質(zhì)的植提供應(yīng)商對于上游原料的溯源,中游提取技術(shù)的工藝把控,有效成分的標(biāo)準(zhǔn)化,以及產(chǎn)品的臨床實驗研究,都有嚴(yán)格的要求。通過科學(xué)循證,落實植提的健康益處,而不僅限于利用植提的健康光環(huán)。

02

直擊法規(guī)痛點

解答產(chǎn)品合規(guī)性的“疑難雜癥”

由于植物原料非常廣泛,加工工藝各不相同,因此,各個國家植物原料的法規(guī)也各有特色。對此,凱愛瑞法規(guī)專家在直播中解讀了澳大利亞、美國、歐盟等全球主要國家與地區(qū)關(guān)于植物原料的法規(guī)情況。

主要國家關(guān)于植物原料的法規(guī)概況

圖片來源:凱愛瑞《探索植物營養(yǎng)新潛能》報告

以美國為例:

聯(lián)邦法規(guī)第21卷中,規(guī)定了天然香料、香辛料等部分植物原料的使用要求;

FEMA是美國評估香料安全性的權(quán)威組織,評價結(jié)果被很多國家地區(qū)采納;

在其他國家作為“新資源食品”管理的物質(zhì),在美國大部分屬于GRAS(一般認(rèn)為安全)物質(zhì)的范疇。分為Self GRAS(企業(yè)通過科學(xué)程序,對預(yù)期用途下使用該原料的安全性進行評價)和FDA GRAS(企業(yè)向FDA提交通報材料,經(jīng)FDA審核并出具沒有疑問意見書,并在官網(wǎng)公布,因此越來越多的企業(yè)傾向于申請FDA GRAS以獲得更好的產(chǎn)品背書);

膳食補充劑一般不需要進行上市前備案或批準(zhǔn),如配方中含有NDI(膳食補充劑新原料),NDI需在上市前進行備案。

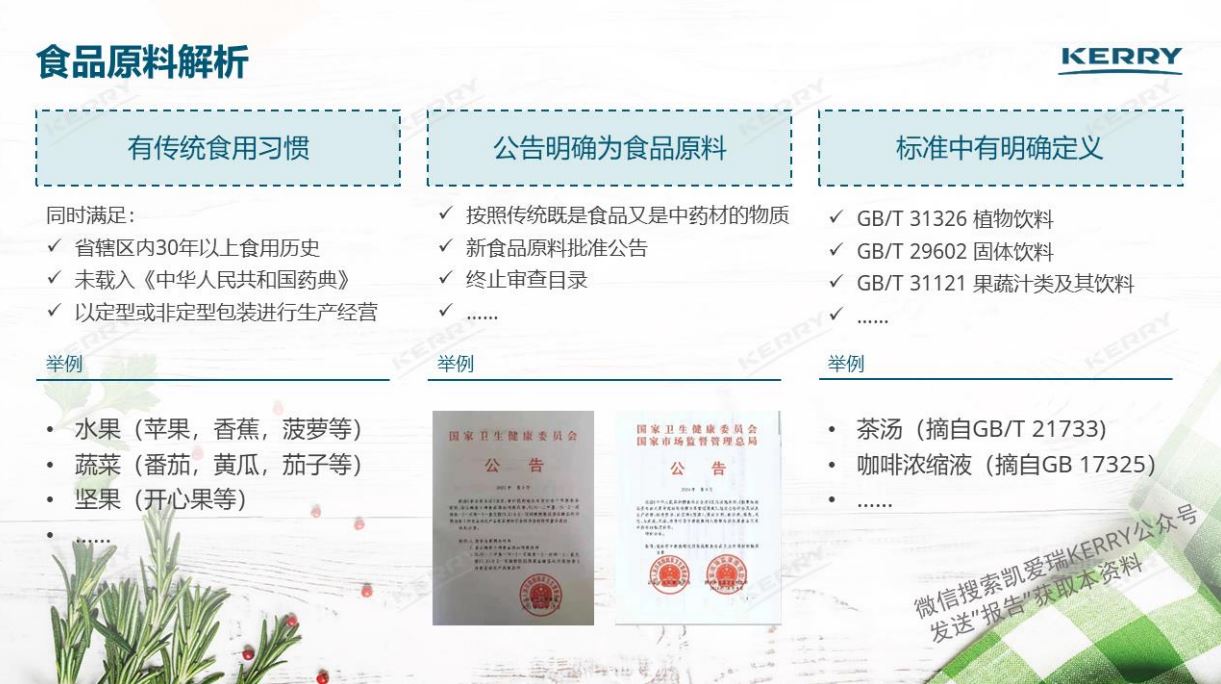

中國的植物原料法規(guī)面臨著更加復(fù)雜的情況和更大的挑戰(zhàn),“有法可依”非常重要,對此,報告從食品原料,食品添加劑,保健食品三大分類,解析了我國的法規(guī)政策和國家標(biāo)準(zhǔn)。

食品原料法規(guī)解析

圖片來源:凱愛瑞《探索植物營養(yǎng)新潛能》報告

食品添加劑法規(guī)解析

圖片來源:凱愛瑞《探索植物營養(yǎng)新潛能》報告

中國對保健食品采取雙軌制管理,被列入《保健食品原料目錄》的植物原料,例如人參、西洋參、靈芝,按照相關(guān)規(guī)定進行保健食品備案;其他具有健康益處的植物成分,則需要按照保健食品注冊的相關(guān)規(guī)定進行注冊,如改善睡眠的酸棗仁、緩解視覺疲勞的黑加侖都出現(xiàn)在注冊的保健食品中。此外,我國還發(fā)布了《保健食品禁用物品名單》,嚴(yán)格規(guī)定了不允許在保健食品中的植物成分,包括八角蓮、巴豆、生半夏等。

在開發(fā)植物營養(yǎng)新品的過程中,凱愛瑞法規(guī)專家也給到了植提成分合規(guī)性建議:

1. 全面了解植物來源、加工過程和工藝、產(chǎn)品成分、終端應(yīng)用等信息

2. 基于現(xiàn)行法規(guī)框架,評估產(chǎn)品適用的標(biāo)準(zhǔn)

3. 按照相關(guān)要求進行產(chǎn)品的申報、備案注冊

03

凱愛瑞植物提取物創(chuàng)新方案

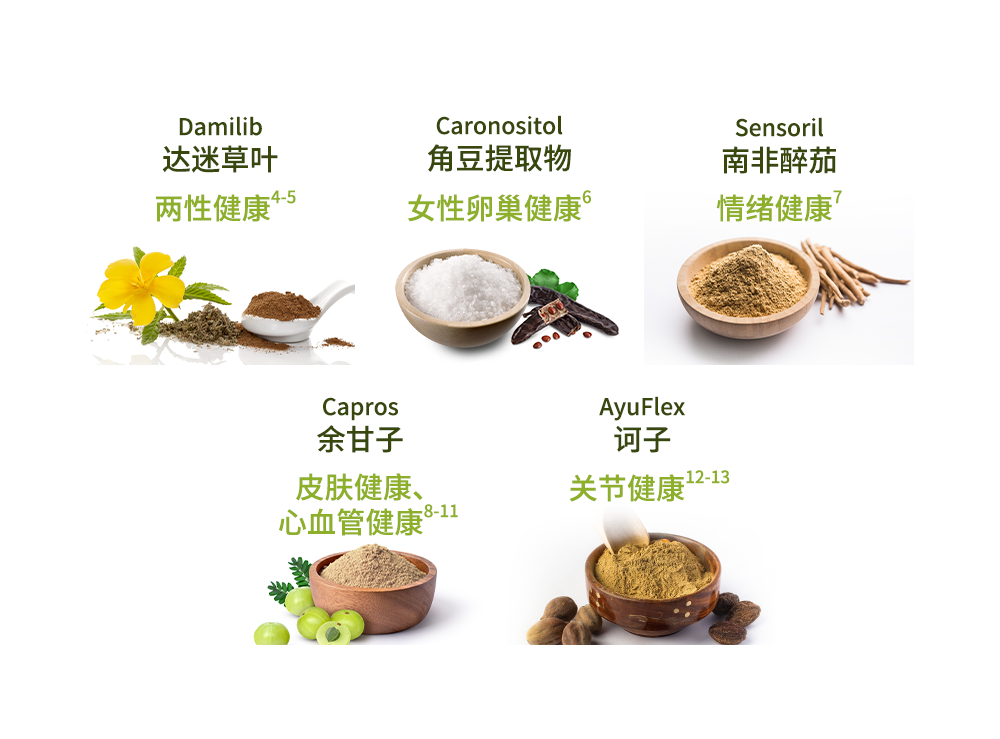

凱愛瑞營養(yǎng)旗下植物提取物產(chǎn)品矩陣,針對不同的人群和健康需求,給予“臨床文獻背書”級別的呵護與關(guān)懷:

凱愛瑞產(chǎn)品專家在直播中詳細(xì)介紹了它們的作用機理、實驗細(xì)節(jié)、具體工藝、適用人群、應(yīng)用領(lǐng)域。

如果您對時下大熱的“天然有機、藥食同源、阿育吠陀”概念感興趣,如您在產(chǎn)品開發(fā)過程中想要引入植物營養(yǎng)成分,歡迎掃描下方二維碼下載報告,回看直播,獲取植物營養(yǎng)和植提原料的前沿市場洞察、法規(guī)解讀、產(chǎn)品講解,共繪植物營養(yǎng)新愿景。

掃碼下載報告,獲取直播回放

說明:本文圖片來自ShutterStock商用圖庫,文章來源:凱愛瑞。

參考資料:

1、Innova Trends Survey 2024

2、Innova Flavour Journey

3、Global Info Research官網(wǎng),https://www.globalinforesearch.com/

4、Markets and Markets官網(wǎng),https://www.marketsandmarkets.com/

5、Nutrition EFSA-Q-2008-4549

6、Zhao, et al. J. Ethnopharmacology 2008. 120, 387-393.

7、Galazis, N, et al. J. Gynecol Endocrinol, 2011. 27, 256-262

8、Auddy et al. JANA, 2008

9、U Pingali, et al. J. Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity, 2013. 6: 1-10.

10、N Fatima, et al. J. Phytomedicine, 2014. 21(5): 579-585

11、N Fatima, et al. J. Pharmacognosy Research, 2013. 6(1): 29- 35

12、P Chaiku, et al. J. Traditional and Complementary Medicine, 2021, 11(5):390-399

13、H. L. Lopez, et al. 2017

14、Chiranjeevi Uday Kumar, et al. J. Phytomedicine, 2015