來源:尋山私塾(ID:xunshansishu)

作為很多新食品品牌的資本推手,我這兩年被問到最多的一個問題就是“你認為新食品企業里面還有誰做得好?”問這個問題本身就帶了否定新食品品牌的潛臺詞,我一般會反問:“做成什么樣,是你覺得的好?”(注:本文食品指廣義的“大食品”行業,包含食品飲料、滋補保健、餐飲連鎖等類目的品牌和上下游)這幾天兩位我非常尊重的世紀老人過世,頗有感觸,想給大家聊聊這幾年在大食品行業的一些實踐和感悟。三年多沒寫東西了,這次有感而發,整體上沒有行研的邏輯性和遍歷性(很多行研也是看上去有邏輯而已),爭取走心不走腦,跟大家產生心的共鳴。01

什么叫做好?

事理、常理和命理

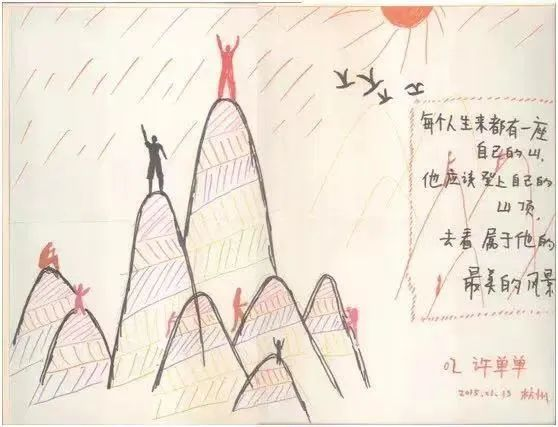

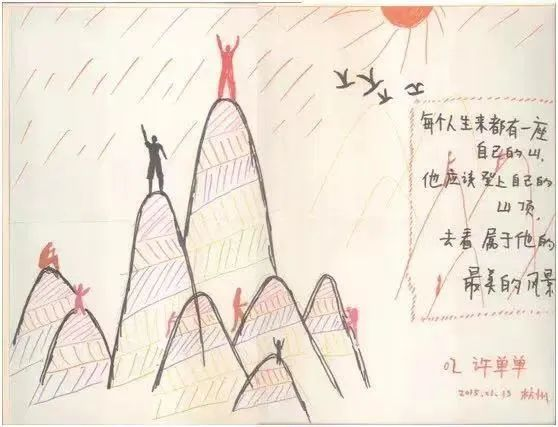

我覺得好分成三個維度,事理的好,常理的好和命理的好。事理、常理、命理這6個字容易產生歧義,三萬資本的另一個創始人(也是拉勾網創始人)許單單同學2015年面試湖畔大學的時候畫了一幅畫,跟我這六個字要表達的意思非常契合:

畫里每座山那一層層不同顏色的斜杠,就是我說的事理,對應到企業就是如何做產品,如何搞銷售,如何做管理,如何搞分配等等,這個是所有食飲企業都要修煉的基本功,不同企業不同階段的側重點有些不一樣。每座山有多高,是常理,對應的就是產業規律,比如行業規模大小、產業價值鏈的分配等等,既然是規律,就要先尊重,而不是動不動就有愚公移山的沖動;至于是不是你,這個特定的張三李四王五,能登上那座山的山頂,我個人覺得命里有沒有占七成,個人修煉占三成,這個是我說的命理。

事理上做得好用比較直白的話講就是“會干活”,是“企業在某方面建立起了可持續的競爭優勢”。可持續和競爭優勢都很關鍵,很多新銳品牌從19年下半年開始到21年年中在電商平臺的爆量,既不可持續,也無法建立競爭優勢,因為水龍頭的開關在平臺,會交流量稅沒法構成持續競爭優勢。某些新銳品牌一上來產品就賣得比較貴,覺得老品牌賣得太便宜了,便宜就是LOW,比如很多做零食的之前就看不起福建零食企業動不動就搞九塊九包郵,我跟比比贊、泓一等福建零食企業的老板是好朋友,深入去看了他們的工廠管理,比很多新銳的工廠真的要優秀不少(當然更多新銳也沒有工廠,是找小廠代工的),九塊九還有利潤,很多新品牌價格貴三倍都掙不到錢。低價不是優勢,持續低成本帶來的低價還能規模盈利就是很大的競爭優勢啊。低價策略是一種戰略選擇,特別符合用戶對零食的第一性需求:多、快、好、省里面的“省”。所以低成本帶來的持續價格優勢是一種“會干活”。

另外一家讓我很有感觸的食品企業是圣農,21年5月去參觀學習過一次,二代接班人傅芬芳全程都在給我們講圣農在白羽雞育苗上的突破,今年3月又去了一次,已經100%是自研白羽雞苗了。我對有個數據印象很深,第一次去白羽雞的出欄周期是45天,這次已經變成了38天了,一直在迭代優化:從育苗到養殖、加工、銷售的產業鏈更完整,工廠人更少,效率更高,關鍵是電商等新渠道也做得很好,這就是產業復利啊。全產業鏈效率的不斷提升也是一種“會干活”,而且這種優勢會讓新人沒有跳進去競爭的想法,就像不會有人說我要創業干掉可口可樂、麥當勞一樣,這個就叫有壁壘了。上面兩家企業都有幾十年歷史了,那新公司是不是就沒機會了?也不是,新公司要正確歸因+借假修真,也能大大縮短競爭差距。

上周跟王小鹵王雄喝茶,他提到王小鹵的線上勢能大大縮短了鋪設線下經銷商渠道的時間,兩三年時間線下渠道覆蓋這么多終端在傳統企業是很難想象的。這里正確歸因很重要,創始人對自己要坦誠,到底是“流量春風吹、大家都能生”還是我就是不一樣,如果是紅利,就趕快借紅利的假,修組織能力的真。食品企業的競爭,是個綜合競爭,很難單點KO對手,就拿渠道來說,因為食品大多數品類用戶都是隨機性購買,所以渠道便利性就很重要,如果各種線上TOP1能加速你在線下的鋪天蓋地,就完成渠道的借假修真了。那么,活兒好就一定能持續做大做強嘛?我看到很多企業在0到1通過競爭優勢獲得一定品類地位之后,容易栽跟頭,往往這些企業在短時間內達到過細分品類的第一名,在各種顆粒度被分得越來越細的榜單中拿到了TOP1(往往含金量不足),創始人各種PR演講,這個時候,內心的各種貪嗔癡就生出來了:我這個細分品類馬上要變成主品類了、線上補貼虧點錢,線下再賺回來、先干個大工廠,再通過規模實現邊際成本遞減.....快速成功很多時候是失敗之母,因為快速成功容易讓人錯誤歸因,進而忘掉規律、違背常理,我覺得食品行業有這么些常理還在發揮作用:① 食品行業本質不是顛覆式創新的行業,很難像當初移動互聯網通過補貼改變用戶的飲食習慣,滴滴通過補貼創造了網約車這個新品類,但吃的各種風味和味蕾記憶一直在那兒,所謂的創新都是微創新。三萬食品研習社今年2月底在長沙梅溪湖書院聚了一次,破冰環節大家要說自己的人生偶像,有好幾個創始人說是喬布斯和馬斯克,我聽了其實是心里一驚的:蘋果的智能手機開創了移動互聯網時代,馬斯克要把人類送上火星,坦白講,食品行業可能沒法讓創始人們這么功成名就,要不然當年斯卡利就不會被喬布斯的一句“你是想一輩子賣糖水,還是想和我一起改變世界”從百事挖到蘋果做CEO了。

② 因為沒有顛覆式創新,所以很難通過加杠桿實現跨越式增長。總的來講,食品是“扶梯行業”或者叫“登山行業”,不是火箭\電梯行業,可能短時間兩三年能實現幾倍甚至是10倍增長,但拉長到10年以上來看,年化增長率15%就很好了。21世紀市值增長倍速最多的企業Monster(魔爪),從2002年底0.412億美元市值到2023年12月1日573.8億美元,上漲了1392倍。年營業收入從2003年的1.1億美元增長到2022年63.11億美元,20年間年復合增長率23.76%,所以食品是典型的復利式增長的行業,大力不出奇跡,復利才出奇跡。很多一級市場的食品飲料投資人,嘴上講著是巴菲特查理芒格的信徒,但行動上很誠實地在追求移動互聯網式的跨越式發展,知行不合一的時候,結果也會很誠實。

③ 用戶對吃的需求非常多元化,每天都要換著來,很難單一品類一家獨大,所以一味追求品牌規模上的高速增長就不符合常理,任正非來做麥片,也會卡在10個億,因為中國麥片行業不到100億。空刻的CEO王義超同學雖然年輕,93年的,但我們都叫他老王,因為他的思考有超越年紀的成熟,我們尋山私塾上個月在杭州聚會,他講了空刻的新三個一戰略:維持意面的品類第一、孵化一個新品牌、收購一個新品牌。品牌會有天花板,但企業不會,所以如果任正非來做麥片,我猜他最終也不會只做麥片,就像華為從最早的運營商到后來的企業網再到后來的終端、現在的造車,一路都在拓展企業的邊界。雀巢、卡夫亨氏、百威這些偉大的食品企業,其實也都是這么一路走過來的。

④ 食品行業沒有梅特卡夫/雙邊網絡效應,不像移動互聯網到達一定規模后,邊際成本趨近于零,還是需要交付實物履約的,不存在先虧后賺這么一說。賣第1袋吃的如果不賺錢,賣到第1億袋的也很難賺到錢,因為新產品一開始還有些價格紅利,充分競爭后價格一定等于價值。食品行業有一定的規模效應,但要建立在用戶、渠道、供應鏈、團隊能復用的基礎上,有時候跨渠道,比如從線上到線下,或者做新品類第二曲線,可能規模不經濟,因為能復用的中臺能力太少,等于是從0開始二次創業,人還是那些人,資源可能更好一些,但天(環境)變了啊。其實這些都是很簡單和樸素的常識,只要不上頭,都能想明白,為什么傳統食品企業犯常識性的錯誤比新企業要少?依我看是傳統食品企業的老板們普遍從來不覺得自己高大上,自然就不太上頭,他們發展遇到瓶頸更多是搞電商、做零售這些干新活兒的能力不行,能力不行就發展慢點慢慢學唄,違背常理可是加速度死亡啊。干活能力強,又遵守常理就一定能登上山頂嗎?也不一定,關鍵看,那是不是屬于你的山。王德峰說“一個人到了40歲還不相信有命,此人悟性太差”,命理這兩個字容易被說成是封建迷信和唯心主義,但我覺得“我命由我不由天”這句話本身就是很唯心的,難道內心主觀世界還能改變自然法則的運行規律?我覺得“命理”換成“人生使命”大家可能更容易接受,上個月去認養一頭牛跟老孫喝茶,他復盤認養一頭牛能這么短時間做到幾十億年收入規模,流量曲線、產業曲線和組織能力的timing上融合得特別好。徐總和老孫從奶牛養殖切入,開始賣奶的時候剛好趕上牛奶產業價格的上升期,奶源供不應求,好奶線上賣得貴一點,又碰到幾次流量紅利,而且在每個關鍵卡點都如有神助(細節沒法講)。現在這些都是事后復盤,事前來看,徐總和老孫也不知道奶價和渠道會如此神助攻企業發展吧,只能說他們是真的把做好奶當成自己的人生使命了,身、口、意一致地去玩真的了,一旦玩真的,老天也眷顧。

知天命也不一定是要把企業做大做強做規模,因為每個人的天命不一樣,登的山也不一樣,不能老這山看來那山高。我覺得之前社會主流輿論對新食品企業的價值觀要求太單一了,好像都要成為雀巢卡夫才算成功,都要做到100億才算上岸。有的品類就50億,你讓他怎么做到100億?有的創始人就是看到公司人多就煩,你怎么讓他管理1000人甚至10000人?我們有個正在推進的融資項目叫楊先生糕點,杭州的一家老字號企業,前幾年也被很多一家店估值一個億的新中式糕點搞得很焦慮,好在創始人心性夠穩,堅持了自己的發展路徑,堅持做好產品、做好利潤慢慢來。現在一年有個幾個億收入,幾千萬凈利潤,也是今年杭州亞運會的官方贊助商,活得挺滋潤的。最近創始人發大愿想從三產的渠道銷售走向二產和一產,把工廠和種植也做起來,讓江南稻米制品從田間到餐桌。但要做好這個事情,涉及的生產要素就特別多,不僅需要政府支持,還需要大量資金,有些上市公司可能需要公司的控股權,我問過創始人老楊一個問題“讓你選擇做一個大事業的10% or一個小事情的100%,你選哪一個?”他毫不猶豫地選擇了前者,這才是有真愿力的人,也肯定是知天命的,功成不必在我、功成必定有我。總結一下,我覺得食品企業的好或者叫成功是1. 創始人知曉自己的天命,臣服命運的安排好好修煉;2. 尊重行業規律不上頭;3. 最終在事上精進、知行合一拿結果。這些都做到,就有機會登上屬于自己的山頂,看看最美的風景。02

如何變得好?

戰略、組織和資源

命理和常理“關鍵詞”太多,比較適合一對一地聊,歡迎大家找我喝茶(文末有我個人微信,我們最近搬了新辦公室,也在招聘哈),這里我多聊聊事理。如何在事上精進拿結果,嘗試去實現年化20%的復利式增長呢?三萬資本有一張增長落地羅盤,大家可以參考:用戰略去選個好生意,用管理把生意做好,用資源去放大。

戰略里面最關鍵的是用戶價值,用戶要的是墻上的那個洞,而不是電鉆,探尋用戶價值的WHO、WHAT、HOW就是找到那個洞的過程:WHO:客戶是誰?

WHAT:我們能為他們提供什么客戶價值?這些客戶價值有沒有獨特性?

HOW:客戶價值通過什么方式傳遞,即業務模式是什么?業務模式如何保持或者增強客戶價值的獨特性?

我們給二十多家企業做過戰略工作坊,我發現企業經營得好的基本都對客戶價值洞察得比較深入,且創始人很懂得做取舍,不會什么都要。馬云提過一個戰略的極簡框架:有什么、要什么、愿意放棄什么。愿意放棄什么最難,道德經里也說“為學日益,為道日損”,放下的多了就接近于道了。

要近乎于道必須回到用戶價值,放下創始人的自嗨和執念。軒媽的韋總在三萬食品研習社上給我們分享過一個很生動的案例:軒媽最早是定位于“沒有好蛋黃、軒媽不開工”的蛋黃酥專家品牌,只用海鴨蛋。過去一年多增速也遇到些挑戰,南墻是最好的老師,深刻做了用戶訪談等洞察動作后,發現用戶以都市白領和精致媽媽(Who)為主,因為好吃和單顆裝方便(What)購買,最獨特的價值點在短保(How)。看到沒,用戶從頭到尾都沒提海鴨蛋三個字,也很少提蛋黃酥專家,用戶只是要好吃短保的烘焙產品,剛好軒媽能提供。

基于這些洞察,軒媽把企業戰略調整成了“以品牌為核心,通過數字化提升烤爐到舌尖的美味食品公司”,也不糾結于賣蛋黃酥以外的東西就違反“定位”了,新上的芝士乳酪撻和榴蓮餅也賣得挺好。食品行業的企業戰略也不等同于品牌戰略,我甚至覺得大食品行業只有少數品類能出真正的品牌,比如白酒、飲料、禮品、滋補保健品等,以三萬資本接觸和服務的企業經驗來看,食品企業最終會呈現出三種經營形態,只是品牌型公司的傳播能力太強了,遮住了其他兩類公司的光芒:品牌型公司:空刻、認養一頭牛、可口可樂、茅臺、榴芒一刻

渠道型公司:森莊農品、東方甄選、盒馬、山姆、胡子大廚、方家鋪子

產業鏈公司:三都港、菜字頭、圣農、正大、泰森、晟麥渠道型公司都是巨頭生意,一般人玩不了,大多數品牌在他們眼里都是中間商,所以最近盒馬要搞全線八折做自有品牌,因為用戶買海鮮、買蔬菜水果、買基礎烘焙品的時候真的不認牌子。大家想想自己去盒馬烘焙工坊買早餐,是不是先看品類(吐司還是面包)、再看價格、再看保質期,決策結束。所以基礎農產品和基礎食品由渠道來主導其實是非常符合用戶價值的,這也是東方甄選崛起的原因。還有一類像圣農一樣的產業鏈公司,他們在中國數量龐大,但往往扎根于地方,比如圣農在南平光澤縣,三都港在福建寧德,過于低調大家看不見。這些企業賺的不是品牌利潤而是品類利潤,往往從品類的一產到三產都覆蓋了,三產是自己的品牌多一點,還是其他品牌或者是渠道多一點影響沒那么大,因為最后都要找自己代工或者買原料。只要雞肉、水產這些更優質的蛋白取代豬肉的趨勢不變,自己不犯錯,即使維持市場份額不變也能跟著品類成長。

還是那句話,每個人登的山不一樣,食品行業做企業不一定需要做品牌,登自己的山就好,這樣才能到山頂。

食品企業0到1的階段,應該把重點放在經營上,而不是管理,為什么很多大的電商平臺和快消品企業的高管離職創業做食品成功率不高,他們可都是很有管理經驗的哦。因為0到1的關鍵,還是把生意做好,在做生意這件事情上,懂得太多反而容易陷入認知障礙,秀才遇到兵,有理說不清。因為食品行業的本質不是創新驅動的行業,人員多元化,工種比較多,所以也沒法用人才超配帶來管理杠桿,更不可能像華為一樣搞全員持股。我覺得阿里三板斧這張圖是食品企業比較理想的組織狀況:頭部三板斧,往往是創始人和聯創來定戰略、造土壤和斷事用人;

腰部三板斧,往往是產品、電商、線下渠道等部門老大懂戰略、搭班子、做導演;

腿部三板斧,往往是車間主任、片區銷售、直播主管等去招聘&解雇、做團隊建設和拿結果。大家各司其職,各有擅長,而不是都搞阿里P8、海歸985來干活兒,食品行業的利潤支撐不起這樣的人才配置,而且北大清華畢業生在酒桌上也搞不定經銷商啊,這一點元氣森林的老唐肯定深有體會,所以會喊出浪子回頭學習傳統企業,和經銷商共建市場。1到10階段的管理關鍵也還是在人和基于人的組織調整,流程還不是重點。很多食品企業老板去學華為、學阿里,我第一份工作在華為,我覺得年收入在3億-20億左右的食品企業,創始人學學任老板的經營哲學非常好,但要落地管理工具要非常慎重,華為的第一個標準化流程是1998年從IBM引入的IPD,華為98年的時候年收入已經89億了(這可是25年前的89億哦),妥妥的產業龍頭。所以你到底要學哪個階段的華為?而且行業也不一樣啊。我們有個咨詢項目叫袋鼠先生,我覺得我們做出的最大貢獻倒不是年收入增長了一倍,躋身線上肉類代餐第一名,而是和企業一起,用一年半的時間,內部發掘和培養了3個優秀的腰部管理者,現在這三個人基本都能獨當一面,一個負責企業中臺,一個負責內容電商,一個負責貨架電商,鐵三角穩住了,企業基本就穩定下來了。

食品行業的生產要素非常復雜,涉及一產、二產、三產,沒法靠單點擊穿獲得長期護城河,有點雙木桶理論的意思:長板要足夠長,還不能有明顯短板。① 對品牌驅動的品類來說,就是大家常說的用戶心智,所以白酒、飲料、乳制品、方便食品、滋補保健品這些類目打打廣告還是有用的,用戶的注意力是稀缺資源,用戶注意力能提升渠道的動銷,渠道動銷好又能提高生產和流通效率,心智變成了增長飛輪的原點。大家可能會說投廣告太貴了,空刻王義超有句話我覺得說得挺好:搭多大舞臺子唱多大的戲,你要唱多大的戲也需要搭多大臺子,空刻敢在去年投幾千萬做分眾就是為了拱大意面品類,在更大的臺子上唱更大的戲。早期企業資金不充裕的時候還是要集中子彈飽和攻擊,把品牌傳播的密度做起來,尋山私塾有個叫牧鯨易貨的,大家缺錢做廣告也可以拿滯銷品去跟他換廣告位哈;

② 對于渠道驅動的品類來說,離用戶最近的貨架就是最關鍵的稀缺資源,決定你能被擺在貨架的什么位置擺多久就要靠動銷了。我們有個叫森莊農品的咨詢項目,抖音調味品類目的第一名,很多鏈接都是幾百萬單,靠什么?本質也是動銷好,為什么動銷好,達人賺得多,如果你把達人當經銷商,把他的直播間和短視頻當貨架的話,九塊九包郵還50%的傭金起步,賣的還是餐桌剛需品,能動銷不好嘛;

③ 對產業鏈企業來說,一產的育苗、養殖、種植和高效率的二產,就是最大的稀缺資源,也是跟渠道博弈的籌碼。盒馬山姆再強,最多也只會想著貼個盒馬牌的炸雞,不會沖動到自己去養雞育苗,因為綜合成本算下來不如跟圣農合作,有些企業抱怨渠道朝三暮四,本質還是自己對上游的掌控力不夠。對內來說,員工是最大的資源,但員工的激勵也要多元化,因為不同員工投入的其實是不同的生產要素,在做不同的價值創造。大家要的也不一樣,合伙人級別的高管要的是和公司共同成長,股權就很重要;銷售老大帶隊伍每年要有及時反饋,提成機制就很關鍵;基礎員工要的是養家糊口,只要愛崗敬業就行,為勞動時間支付報酬。沒必要對所有員工畫餅,使命愿景價值觀是用來選拔干部的。03

我的登山之路

一開始說自己走心不走腦,一口氣寫了7000字,發現還是挺燒腦的,對不起各位朋友了。哎,人就是這么個奇怪的動物,總是容易走回自己的老路,很難在輪回中解脫,所以更要時時修、刻刻修啊,接下來的部分,爭取全然走心地分享我這幾年的修煉心得:我們這代沐浴著改革開放春風、享受過國家高速增長紅利的人,是有強烈的價值創造和自我實現動機的,一旦這個受挫,就容易陷入意義迷失。我前年年底到去年上半年就經歷了這個階段:新食品品牌真的需要資本化嗎?做這么多投后動作真的能改變經營成果嗎?自己不先做家食品上市公司怎么有資格教別人......我是如何重新找到人生意義的,說來也很神奇:兒子帶著我旅行。我這兩年最感動的幾個時刻都跟工作和邏輯無關:馬爾代夫海邊小鯊魚圍繞著游泳;埃及尼羅河上空的熱氣球日出;瑞士少女峰的小火車。這些帶給了我從未有過的“美哭了”的經歷。我是今年讀到奧地利心理學家維克多·弗蘭克講人生意義的三個來源才明白其中奧妙的。弗蘭克說人生意義來源于三種價值:1、創造的價值,從工作學習、認知提升中感受到個人價值的存在;2、經歷的價值,通過特定經歷來感受生命的美好,比如旅游、戀愛等等;3、態度的價值,當對外部環境完全無能為力時,你的態度是怎么樣的。讀到上面這段話時我才恍然大悟,原來我活了三十多年一直在圍繞著第一種價值在打轉,全然沒有體驗過經歷的價值,腦袋再聰明沒見過金字塔就是沒見過啊。

人生很奇妙,多次體驗了經歷的價值后,我也慢慢改變了對自己、對家人、甚至是對“老師”這兩個字的態度,真正接納了自己。之前雖然經常去各種地方當老師:天貓新銳100創造營、京東健康外聘專家、字節跳動行業授課......但我內心是挺排斥大家叫我“黃老師”的,而且也一直有個創業夢,當你不是真心想當老師做服務的時候,你周邊的人也一定能感受到。去年之前,官棧張宇每次見到我(三萬資本發掘了官棧,是官棧天使輪和A輪融資的獨家財務顧問)就說我不是真的想做好投行,都是為了創業做積累,我當初也沒法反駁。

我是去年上了些心理學的課才搞明白排斥的源頭原來在原生家庭:我們家四代在黃岡當老師,我爸是退伍軍人接爺爺的班,所以在家難免霸道,我的記憶中也一直留存著一幅他酒后在家大喊大叫的畫面,和大家對老師彬彬有禮的形象有很大反差,所以我一直想逃離“老師”這兩個字。

找到這個源頭了,我反而能開始慢慢理解小時候的父親:在一個小縣城,作為家里長子,兄弟姐妹有6個,出生于60年代初,爺爺的老師身份在特殊年代吃過不少苦頭,從小窮怕了,霸道也好,靈活也罷,是他在那個小縣城的生存之道,不這樣,估計也沒法養活這一大家子人了。理解之后,發現自己的性格其實也挺適合做老師的,就開始慢慢接納自己“老師”的角色,接納了,反而能思考怎么樣做個不一樣的、維度更高的老師?老師喜歡講道理,但講道理真的能讓人轉變嘛,大多數時候都不行,反而容易陷入認知障礙,“你真的對的太嚴重了”。我發現反而是佛語里講的四攝法:1、布施;2、愛語;3、利行;4、同事,更能潛移默化地改變創始人和企業。要四攝法能落地,就需要跟創始人關系好,要關系好,就要放空自己學會聆聽,要時時刻刻提醒自己“我到底是要對,還是要關系好”。創始人的念一轉,企業經營動作就發生變化,三萬資本1.0(17年-21年底)的核心商業模式是靠FA換股,通過認知差在高估值輪次變現,賺了些小錢;三萬資本的2.0(22年上半年開始)真正深入到企業經營,和創始人、高管們亦師亦友亦兄弟,通過有效增長,實現咨詢和資本化收益。

2.0的三萬資本做的事情是非常具體和落地的:用工作坊帶著企業開戰略會、優化抖音商務團隊的績效考核、一起去拜訪經銷商渠道和代工廠、提高開周會的效率、給供應鏈企業介紹餐飲渠道、在品牌的經銷商大會上站臺......這可能就是省庵大師講的“心真則事實、愿廣則行深”吧。

' fill='%23FFFFFF'%3E%3Crect x='249' y='126' width='1' height='1'%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E) 三萬資本的工作越來越具體務實我以前一直對“活在當下”這四個字有誤解,總感覺跟及時行樂有點關聯,不夠長期主義,這兩年才慢慢理解活在當下其實是最大的長期主義。去年反復讀了兩本書:《當下的力量》和《道德經》,東西方兩個不同視角,但異曲同工。負面情緒往往源于對過去和未來的執著,當下是我們唯一可以把握的時刻,關注當下才能擺脫過去的悔恨和未來的擔憂,從而獲得內心的寧靜和幸福。臣服當下,享受being的狀態,也就是老子說的無為或者叫空性,其實是有強大的正面行動力和向上能量的。我兒子最近剛滿4歲,有些音樂天賦,學了幾個月音樂,第一個老師是中央音樂學院的,專業性很強,但有些照本宣科,彈了一首《小星星》老師就鼓勵他未來能做莫扎特,兒子上了幾次課就再也不愿意去了;換了個臺灣的鋼琴老師,完全是游戲化教育,稍微多學一點馬上即時激勵,從來不提莫扎特的事兒,反而學得很開心,很快學會了不少曲子。孩子其實是最接近于空性的,既沒有過往煩惱的羈絆,也沒有一定要成為莫扎特的妄念,所以是最活在當下的狀態。人這一輩子,最圓滿的不就是重新活成孩童的樣子嘛。活在當下對那些曾經看上去輝煌過,但現在遇到了挑戰的新品牌創始人們尤其重要,千萬不要想著“我原來怎么怎么樣”、“我原來一年收入十個億,現在一年才三五個億不好意思出來見人”。你原來10個億跟大家有關系嘛,你未來即使做到1000億了也不會分給我們一分啊,其實大多數人都沒那么關心你的過往和未來,很多時候就是自己想多了,成了思維的奴隸。跳出來活在當下吧。就像金惟純老師講的,人生的事兒,分為自己的事、別人的事和老天的事,自己活好才是最重要的事兒,能不能成為莫扎特、能不能變成可口可樂、能不能改變世界其實不歸自己管。“學而時習之,不亦說乎?”是自己修煉。“有朋自遠方來,不亦樂乎?”是大家同修。論語的開篇就是這兩句話,可見有多重要。特別幸運的是,在我修煉的這條路上,還有一群志同道合的同修:19年底開始組織了一個叫“三萬食品研習社”的小范圍公益社群,都是泛食品行業的創始人,大家也都在登山路上。我們每個季度會選一些山清水秀的清修之地,極度坦誠地分享自己最近的經營心得和人生體悟,每次也都沒有特定的流程,完全隨場而動,活在當下,大家都非常真實。“真”是非常有力量的,不僅有認知的提升、心靈的陪伴,還能落地實際合作,在事兒上磨、難上得。今年10月份在濟州島,大家起哄要把這個組織做得更規范化一點,邀請更多有能量的老師來上課,也讓更多元化的大食品行業創始人加入一起同修。大家共創出了同修組織的新名字:尋山私塾,課程模塊不僅有事理,還有命理和常理,解決修煉路上的困惑。學習形式除了之前的同學間相互分享、還增加了外部老師、企業參訪、海外游學、工作坊、戶外拓展、創始人生命旅程探索等形式。目前已經有20多位同學報名加入尋山私塾,既有品牌企業的創始人,比如認養一頭牛老孫、榴芒一刻老三、胡子大廚海洋、空刻意面老王(尋山私塾的名字就是老王想出來的)等等,也有產業鏈公司的創始人,比如三都港老尤、方家鋪子的阿方、森莊農品汪老師、楊先生糕點老楊等等,也有平臺和賦能方的朋友,比如天貓的鵬越、新娛傳媒閏土、美團快驢沐海、牧鯨集團小繆等等。歡迎更多志同道合的朋友加入我們,一起同修。回到開頭那個問題,如果非要問我什么叫成功的食品企業的話,我覺得是“創始人找到自己那座山,試著去登上山頂,看看屬于自己的最美的風景”,即使最后到不了山頂,倒在了朝圣的路上,不也挺圓滿的嘛。各位同修,中國食品產業的現代化才剛剛開始,路漫漫其修遠兮,不要急著給所謂的新公司和老品牌下結論,路還長著呢。食品也是個百花齊放的行業,沒法一家獨大,其實不存在新公司和老公司之分,都是各登各的山。

三萬資本的工作越來越具體務實我以前一直對“活在當下”這四個字有誤解,總感覺跟及時行樂有點關聯,不夠長期主義,這兩年才慢慢理解活在當下其實是最大的長期主義。去年反復讀了兩本書:《當下的力量》和《道德經》,東西方兩個不同視角,但異曲同工。負面情緒往往源于對過去和未來的執著,當下是我們唯一可以把握的時刻,關注當下才能擺脫過去的悔恨和未來的擔憂,從而獲得內心的寧靜和幸福。臣服當下,享受being的狀態,也就是老子說的無為或者叫空性,其實是有強大的正面行動力和向上能量的。我兒子最近剛滿4歲,有些音樂天賦,學了幾個月音樂,第一個老師是中央音樂學院的,專業性很強,但有些照本宣科,彈了一首《小星星》老師就鼓勵他未來能做莫扎特,兒子上了幾次課就再也不愿意去了;換了個臺灣的鋼琴老師,完全是游戲化教育,稍微多學一點馬上即時激勵,從來不提莫扎特的事兒,反而學得很開心,很快學會了不少曲子。孩子其實是最接近于空性的,既沒有過往煩惱的羈絆,也沒有一定要成為莫扎特的妄念,所以是最活在當下的狀態。人這一輩子,最圓滿的不就是重新活成孩童的樣子嘛。活在當下對那些曾經看上去輝煌過,但現在遇到了挑戰的新品牌創始人們尤其重要,千萬不要想著“我原來怎么怎么樣”、“我原來一年收入十個億,現在一年才三五個億不好意思出來見人”。你原來10個億跟大家有關系嘛,你未來即使做到1000億了也不會分給我們一分啊,其實大多數人都沒那么關心你的過往和未來,很多時候就是自己想多了,成了思維的奴隸。跳出來活在當下吧。就像金惟純老師講的,人生的事兒,分為自己的事、別人的事和老天的事,自己活好才是最重要的事兒,能不能成為莫扎特、能不能變成可口可樂、能不能改變世界其實不歸自己管。“學而時習之,不亦說乎?”是自己修煉。“有朋自遠方來,不亦樂乎?”是大家同修。論語的開篇就是這兩句話,可見有多重要。特別幸運的是,在我修煉的這條路上,還有一群志同道合的同修:19年底開始組織了一個叫“三萬食品研習社”的小范圍公益社群,都是泛食品行業的創始人,大家也都在登山路上。我們每個季度會選一些山清水秀的清修之地,極度坦誠地分享自己最近的經營心得和人生體悟,每次也都沒有特定的流程,完全隨場而動,活在當下,大家都非常真實。“真”是非常有力量的,不僅有認知的提升、心靈的陪伴,還能落地實際合作,在事兒上磨、難上得。今年10月份在濟州島,大家起哄要把這個組織做得更規范化一點,邀請更多有能量的老師來上課,也讓更多元化的大食品行業創始人加入一起同修。大家共創出了同修組織的新名字:尋山私塾,課程模塊不僅有事理,還有命理和常理,解決修煉路上的困惑。學習形式除了之前的同學間相互分享、還增加了外部老師、企業參訪、海外游學、工作坊、戶外拓展、創始人生命旅程探索等形式。目前已經有20多位同學報名加入尋山私塾,既有品牌企業的創始人,比如認養一頭牛老孫、榴芒一刻老三、胡子大廚海洋、空刻意面老王(尋山私塾的名字就是老王想出來的)等等,也有產業鏈公司的創始人,比如三都港老尤、方家鋪子的阿方、森莊農品汪老師、楊先生糕點老楊等等,也有平臺和賦能方的朋友,比如天貓的鵬越、新娛傳媒閏土、美團快驢沐海、牧鯨集團小繆等等。歡迎更多志同道合的朋友加入我們,一起同修。回到開頭那個問題,如果非要問我什么叫成功的食品企業的話,我覺得是“創始人找到自己那座山,試著去登上山頂,看看屬于自己的最美的風景”,即使最后到不了山頂,倒在了朝圣的路上,不也挺圓滿的嘛。各位同修,中國食品產業的現代化才剛剛開始,路漫漫其修遠兮,不要急著給所謂的新公司和老品牌下結論,路還長著呢。食品也是個百花齊放的行業,沒法一家獨大,其實不存在新公司和老公司之分,都是各登各的山。