關于品類分化的好處已經說了很多了,但是品類是不是可以無限分化?如果不能,品類分化的邊界在哪里?

一體機是品類融合嗎?

大家現在買辦公用品是打印機、掃描機、復印機、傳真機各買一臺,還是買都具備這些功能的 “一體機” 呢?相信現在大多數的人或公司行政人員會買一體機。為什么呢?

答案跟智能手機是一樣的,一體機功能更強大、總支付成本更低、使用更方便、占用空間更小!

因此我們并不能一概否定品類融合,只要技術條件成熟,所產生的顧客價值足夠大,品類融合就會可能發生。在一些技術更新迭代頻繁的科技領域,我們需要及時發現品類進化的趨勢,避免因固守而失去轉變的先機。

回到需求看一體機:它是人傳遞信息的需求解決方案。

沒有一體機之前,人要看一遍文字(掃描),寫下來(復印),或者把頭腦中的文字寫下來(打印)交給遠方的人(傳真)。

現在,這些功能都由一體機解決了。復印打印掃描傳真等功能都是同一個需求的解決方案,不可分割。

只有傳真功能的傳真機,只有復印功能的復印機是脫離了需求的過度分化,為分化而分化。

品類分化是商業進步的動力,但是脫離了需求的為分化而分化不是。

02

品類分化并不是無限的

品類創新的邊界在哪?它一定有邊界。

什么是大品類和小品類。

大品類是指使用頻率高、心智關注度高、競爭激烈的品類。如手機、汽車、空調、吸油煙機、空氣凈化器、飲用水、飲料等。

小品類相反,使用頻率低、心智關注度低、競爭不激烈,如毛巾、充電寶、襪子、手機殼等。

大品類往往競爭激烈,心智關注度高導致了競爭激烈。而不是競爭激烈導致了大品類,不要試圖通過人為的競爭激烈造就一個大品類。

大品類和小品類的劃分并不是絕對的。

如電腦和數碼相機都是大品類,但是相對來說,電腦是大品類;網上商城和線下商城都是大品類,但是相比較來說,網上商城是大品類;酒吧和餐廳都是大品類,但是相對來說,餐廳是大品類,酒吧是小品類。

打火機和酒起子都是小品類,但是相對來說,打火機是大品類。

大品類和小品類也會相互轉化。

如杯裝奶茶是曾經的大品類,現在是小品類;涼茶是曾經的小品類,現在是大品類;數碼相機是大品類,現在是小品類;電動汽車曾經是小品類,現在已經是大品類。

品類的轉化,背后的力量是需求的滿足和技術的進步。顧客以品類思考,以品牌表達,但是在思考品類之前,顧客以需求思考。

里斯說過,聚焦就是聚焦未來,通過聚焦使未來提前發生。當下是小品類的在未來可以成為大品類,這就需要對心智的洞察。如個人對個人的二手車直賣模式曾經是小品類,但是洞察到直賣模式的巨大潛力之后,瓜子二手車成為行業領跑者。

大品類融合小品類:智能手機。

智能手機從平板電腦分化而來。

智能手機看起來是手機、平板電腦、數碼相機、音樂播放器的融合。而實際上,智能手機是大品類平板電腦對其它小品類(數碼相機、音樂播放器等)的融合,也是電腦品類的分化。

在智能手機這個品類上,分化和融合是同時存在的。

蘋果公司的產品內核是一致的:平板電腦放大點加個鍵盤就是筆記本,鍵盤和平板分開就是一體機,縮小點去掉部分功能就是音樂播放器,加上通話功能就是智能手機。

但是為什么叫智能手機,而不是智能電腦。這是心智規律導致:顧客并不能接受把電腦放進口袋里。

如果你把掃地機器人命名為掃地機,消費者就不能忍受它偶爾卡頓,如果你把它命名為電子寵物,顧客就能忍受,因為寵物就是偶爾不聽話。

大品類融合小品類:新零售。

新零售是線上商城(大品類)對線下商城(小品類)的融合。新零售是從線上商城品類分化而來,而不是從線下商城分化而來,這是很重要的區別。

新零售樣本盒馬鮮生,線下門店本質上是線上商城的展示、體驗、售后部門。線下門店的作用是補充,補充線上商城的不足:體驗感差,安全感低。

線下商城是曾經的大品類,但是隨著時代變遷被線上商城取代。能說明線上商城是大品類的證據是:是阿里收購了大潤發,而不是反過來。

大品類融合小品類:網咖、音樂餐廳。

網吧和咖啡廳都是大品類。網咖貌似是網吧和咖啡廳的融合,而實際上網咖是網吧添加了咖啡的功能;

音樂餐廳貌似是餐廳和酒吧的融合,而事實上是餐廳添加了酒吧的功能,本質上還是餐廳;

在動物界有很多不是鳥卻能飛的動物:飛行狐猴、飛魚、飛蛇、飛行壁虎、飛行青蛙、飛行鼯(wu)鼠。但是它們還是猴子、魚、蛇等等。

它們是大品類(自身屬性)融合了小品類(翅膀)的產物,還是分化自原有的屬性。例如飛行狐猴還是猴子,飛魚還是魚,不會因為它們融合了小品類而改變了自身的屬性。

品類轉化的警示。

小品類會變成大品類。這是企業應該把握的機會。品牌大樹理論提出企業應當用多品牌捕捉多品類,最終形成品牌大樹。如果沒有做到,就會留給競爭對手機會。

運動品牌安德瑪就是從速干衣這個品類切入的,耐克和阿迪達斯都忽略了這個“小品類”。瓜子二手車前身是趕集好車,也是趕集網的一個小品類。快狗打車前身是58貨運,也是從58同城中的小品類孵化而來。

大品類會變成小品類。這是企業應該警惕的危機。

很多人使用定位理論的局限之一就是在品類內思考,在品類內關注競爭對手,而最大的競爭往往來自品類之外。如手機之間的競爭往往忽略了來自平板電腦的顛覆。紙媒之間的競爭往往忽略了來自智能手機的顛覆。

如阿膠是滋補首選,但是在營養過剩的時代,人們還需要滋補嗎?這時候就需要重新定位。

一旦品類萎縮,品牌也隨之消失。此時任何品牌形象、美譽度、忠誠度都不存在了。如果你一直用品類分化的視角看待自己,就很可能細分到一個狹窄的死胡同里(如哈弗汽車)。

運用定位理論的企業家應當時刻關注來自品類之外的危機。在品類內的競爭之外,有一雙眼睛在時刻盯著我們。

杰克·特勞特和艾·里斯經常拿瑞士軍刀舉例子,說這種融合了多種功能的品類是沒有競爭力的。

那么,作為一個物種,瑞士軍刀是什么?是禮品。

任何一個新物種,只要能在顧客認知中存在,就是一個真實的物種。

當然我也不是說品類只要融合就能形成新物種。品類分化、品類融合,都是方式之一,都不是第一性的東西。

在杰克·特勞特的最后一本書《重新定位》中,他提到了對品類分化和品類融合的看法:

多年來,我們一直批評“融合”,說它不是推動產品進化的好方法。

發明多功能產品需要一種不同的舍棄,設計多功能產品迫使設計師為了更多功能而放棄一項杰出的單功能設計。

一輛好車能同時是一艘好船嗎?當然不是。如果你要真正快的汽車,買一輛法拉利;如果想買快艇,就買一艘雪茄賽艇。

人們要的是品類中最好的產品,而不是兼有多個品類特征的混合產品。

人們不想為了實現其他功能而放棄產品的重要特性。企業能制造出產品,但不能保證消費者會購買。

如果你的產品功能繁多卻乏善可陳,而不是功能單一但表現突出,那你就沒有差異化。

融合成其他產品。

只有當融合或創造出的產品成為另一種新產品時,融合才可行。

看看手機行業,多虧了iPhone、黑莓以及其他手機,手機已經不僅僅是通話工具了。你可以用手機上網、玩游戲、查詢道路、拍照等。手機功能越來越多,它已經不再是單純的手機了。它已演變成掌上電腦,功能繁多。

例如曾經90年代KTV和餐飲是融合的,后來分化為各自獨立的物種,現在看來又有融合的趨勢如音樂餐廳。

05

以比亞迪為例

哈弗汽車應該在燃油車銷量最好的2019年,用哈弗品牌推出新能源汽車。

數據顯示從2008年到2019年,中國SUV車型占乘用車的比例從不足10%躍升至43.7%。2019年是哈弗汽車接近巔峰的時期,這個時候應該推出哈弗新能源汽車。

但是在里斯公司的誤導下,長城汽車用歐拉、沙龍、摩卡等品牌去占據細分的小品類,完全把更大的新能源SUV市場忽略掉。

2016年的股東大會上,魏建軍表示,電動汽車能否節能減排還有待時間驗證,再加上當時行業騙補問題嚴重,因此他認為當時還不是上電動汽車項目的好時候。

當時魏建軍定調稱,“長城只做新能源行業的追隨者。”

2008年到2010年,長城汽車曾多次展出插電式混動四驅車型平臺,這套技術當時備受業界好評,前一年,比亞迪剛剛量產了全球第一款插電式混合動力車型比亞迪F3 DM。

在2008年的北京車展上,長城汽車還展出了純電動概念車歐拉,要注意一點,特斯拉首款電動汽車產品Roadster1也在這年問世。

可惜長城汽車雖然很早就有了新能源汽車的技術儲備,但并未將這條賽道升級為比較重要的戰略,與對手間的差距也越來越大。(市值榜)

很多人不知道的是,長城汽車是新能源技術最早的布局者之一。但是創始人在關鍵時候戰略搖擺,里斯公司也沒有盡到自己的職責。

有人說,你們搞定位咨詢的不是都反對品牌延伸嗎?哈弗品牌本來是做燃油車的,現在又增加新能源品類,這不是品牌延伸嗎?

我們認為,這是對定位理論的教條化理解。專家品牌也不是 “每個新品類都要使用新品牌”。否則你怎么解釋小米、美的、海爾的品牌現象?

但是從長城汽車的品牌布局上看,里斯公司對專家品牌的理解是有點教條主義了。本質上的錯誤是在用品類分化的思維看待商業物種的演化。他們無法接受物種演化的過渡狀態,試圖以理念中的演化方式去代替事實中的演化。

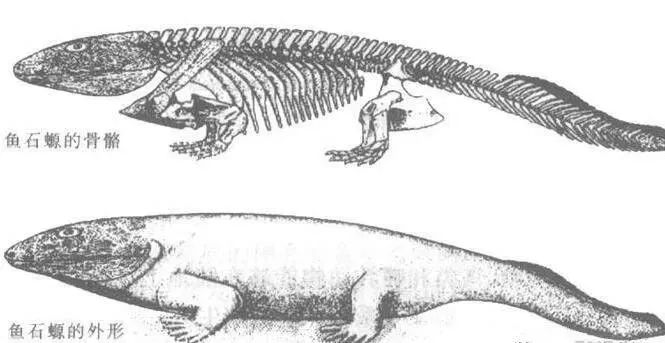

陸地上的動物是從魚類進化來的,但是中間還有個兩棲動物,它兼有魚類和陸地動物的特征。

品類理論、定位理論背后的第一性原理是演化論。品類分化和融合都是商業進步的動力。

在自然界中存在融合狀態的過渡態,在商業世界也是如此。比亞迪用了10年的時間,才從燃油車和新能源車共存的狀態進化成新能源車代表者。

遺憾的是哈弗汽車并沒有接受品類融合的理論,也就沒有用哈弗品牌推出新能源汽車。一個重要的原因是之前品類分化思維造就的成果過于矚目,讓決策者陷入了路徑依賴。

這也證明 “正確解釋自己的成果” 的重要性,你能解讀自己的存在的時候,你的成果才是真實存在的。否則你就是在博運氣,靠運氣得到的成果也會隨著運氣消失。