2023年5月23日,上海——近日,全球營養領域的領先企業ADM首次亮相2023腸道產業大會,與來自產學研界的海內外頂尖學者、權威專家與產業領袖分享了ADM微生物組解決方案及益生菌膳食補充劑全產業鏈一站式跨境電商解決方案,共同探討健康及營養的未來。ADM的行業專家也就此次展出的多元化營養解決方案向大會嘉賓做了演講分享。此外,在大會主辦方熱心腸研究院同期發布的2022-2023《腸道產業》年度榜單中,ADM的后生元明星產品熱滅活BPL1?動物雙歧桿菌乳亞種CECT8145成功入選了“年度后生元先鋒品牌”。

01 健康訴求升級,微生物組解決方案迎來新機遇

數以萬億計的獨特微生物構成了人類的腸道微生物組,根據ADM發布的微生物組市場展望,消費者正以一種更全面的方式對待他們的飲食和生活方式,而腸道健康正是其中的核心。隨著越來越多證據表明微生物組與代謝健康、免疫健康等諸多健康方面息息相關,它們已成為下一代個性化營養市場聚焦的新領域。

ADM健康事業部亞太區總裁胡穎表示:“腸道微生物組與健康之間的密切聯系已逐漸被消費者所理解,他們的健康訴求將為微生物組市場注入巨大的增長潛力。作為營養領域的領先企業,ADM致力于成為幫助客戶滿足消費者需求的全方位一站式解決方案合作伙伴,設計和提供針對不同消費者關注領域的產品和解決方案,滿足消費者不斷變化的需求。”

02 產品創新引領,多元方案滿足各場景

根據ADM資深營養科學家及技術支持高級經理李昕在大會上的介紹,ADM從消費者的重點健康營養需求出發,將臨床研究與實際應用相結合,為他們提供量身定制的微生物組解決方案,融入消費者生活的方方面面。

數據顯示,超過50%的中國成年人超重或肥胖[1]。在中國,健康生活方式的滲透催生了消費者對體重管理產品的需求。ADM推出了專有的代謝健康及體重管理益生菌BPL1?[2]及后生元熱滅活BPL1?動物雙歧桿菌乳亞種CECT8145,可以靈活地應用到不同產品形態中。臨床研究顯示,配合膳食和運動,益生菌BPL1?及后生元熱滅活BPL1?動物雙歧桿菌乳亞種CECT8145可支持包括體重管理在內的代謝健康[3],安全可靠,且作用機理清晰。2022年iSEE全球食品創新技術獎指出,ADM BPL1?動物雙歧桿菌乳亞種CECT8145是一株熱滅活后依然可以支持減脂、體重管理及其他代謝健康方面的后生元菌株。此外,它還榮獲2021年美國BIG Innovation Award大獎、2021年NUTRAINGREDIENTS功能食品創新編輯者獎和2020年NUTRAINGREDIENTS體重管理原料獎。

除了益生菌和后生元,ADM還在大會現場介紹展示了善倍素? Fibersol-2?。作為一款功能豐富的膳食纖維,它可以作為益生元促進有益菌的增殖[4] [5],廣泛應用于支持消化/腸道健康[6] [7] [8]、血糖[9]、血脂[10]及體重管理[11] [12]的場景,且具備良好的耐受性[13] [14],擁有超過40年廣泛的臨床研究和科學數據支持。善倍素? Fibersol-2?還榮獲了NUTRAINGREDIENTS – Asia的2021年度益生元大獎等多項國際認可,并在多國獲批健康聲稱,尤其是2023初在澳新獲準包括益生元和腸道健康在內的4項聲稱。

03 一站式解決方案,全方位助力企業成功

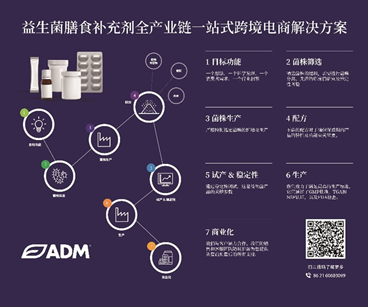

作為微生物組領域的創新者,ADM 以科學為動力應對未來的健康需求,提供從益生元到益生菌和后生元菌株的完整解決方案,以及更為豐富的健康原料庫,憑借在創新、基于科學的膳食補充劑及食品飲料配方上的深厚積累,垂直整合的供應鏈和可信賴的客戶服務,推出了益生菌膳食補充劑全產業鏈一站式跨境電商解決方案。

ADM在大會上展示了該解決方案涵蓋的目標功能、菌株篩選、菌株生產、配方、試產及穩定性、生產、商業化共七大關鍵流程。具體來說,ADM能夠從消費者需求與行業洞察出發,經過精選菌株、臨床前研究及穩定性測試等篩選流程,在嚴格控制下擴培及生產選定菌株,再通過正確的配方保護產品特性及功能,使其滿足貨架期穩定性要求,并經由高標準進行生產,最后憑借ADM銷售和客服團隊的支持,與客戶通力合作,幫助打造差異化和有競爭力的品牌。

04 持續探索投入,引領健康營養未來

全球消費者對健康與日俱增的關注成為了驅動ADM發展的重要因素,ADM相繼收購了西班牙著名益生菌企業Biopolis和在孢子類益生菌上有豐厚的科研積累的美國企業Deerland,從而賦能其全球化、全方位、基于科學的健康營養業務。

深耕中國市場二十余年,ADM在深入洞察和滿足中國客戶和消費者需求的同時,不斷整合全球與本地研發創新資源和供應鏈網絡,拓展營養健康研究的邊界,探索更優質的解決方案。ADM與蔚藍生物成立了益生菌合資公司,能夠充分利用兩家母公司的技術優勢和產品資源,向客戶提供完善的人用益生菌產品及服務。去年,ADM亞太區首家科學技術中心正式投入運營,為開發新型健康營養產品和發展創新技術創造了堅實的科學基礎。

面向基于科學的未來健康與營養,ADM將憑借先進的創新、完善的配料和解決方案組合,打造量身定制的多元化健康營養解決方案,滿足消費者從營養到功能、質地及風味等方面的綜合需求,為客戶持續創造價值,為行業高質量發展作出新貢獻。

[1] 《中國居民膳食指南(2022)》

[2] BPL1?是Biopolis S.L.在歐洲和其他國家注冊的商標

[3] Pedret,A; et al. (2019) Int J Obes (Lond). 43: 1863-1868

[4] Burns A., et.al. In healthy adults, resistant maltodextrin produces a greater change in fecal bifidobacteria counts and increases stool wet weight: a double-blind, randomized, controlled crossover study. Nutrition Research, 2018, 60: 33-42

[5] Elizabeth A.F., et.al. Glucose-Based Oligosaccharides Exhibit Different In Vitro Fermentation

Patterns and Affect In Vivo Apparent Nutrient Digestibility and Microbial Populations in Dogs. J. Nutri., 2000, 130: 1267-1273

[6] Satouchi, M. et al. Effects of Indigestible Dextrin on Bowel Movements. Jpn. J. Nutr., 1993, 51 :31-37

[7] Kishimoto, Y. et al. Effect of Resistant Maltodextrin on Digestion and Absorption of Lipids. Journal of Health Science, 2009, 55: 838–844

[8] Baer, DJ. et al. Metabolizable Energy Value of Resistant Maltodextrin in Diets Consumed by Adult Men Is Variable and Consistent with Other Fiber Sources and Resistant Maltodextrin Consumption Alters Fecal Microbiota Composition. J. Nutr., 2014, 144: 1023-1029

[9] Yuasa, M. et al. The Effects of Tea Beverages Containing Indigestible Dextrin on Postprandial Blood Glucose Level after Single Intake and Safety in Continuous Intake. J Jpn Counc for Adv Food Ingredients Res., 2004, 7: 83-93

[10] Kishmoto, Y. et al. Suppressive effect of resistant maltodextrin on postprandial blood triacylglycerol elevation. Eur. J. Nutri., 2007, 46:133-138

[11] Fernandez-Raudales, D. et.al. Effects of High Plant Protein and High Soluble Fiber Beverages on Satiety, Appetite Control and Subsequent Food Intake in Healthy Men. Food and Nutrition Sciences, 2018, 9: 751-762

[12] Hironaka, T. et al. Inhibitory Effect of Tea Containing Resistant Maltodextrin on the Elevation of Serum Tri glyceride after Intake of Lipid. Jpn Pharmacol Ther., 2008, 36:445-451

[13] Y. Kishimoto et al., 2013

[14] A. Bonnema et al., 2010