“細胞培養+植物基”的混合產品打法,將會是人造肉再次崛起的關鍵?

Seaspire:遵循B2B2C模式,專注替代海鮮產品研發。

文:張玉潔

來源:35斗(ID:vcearth)

隨著人們對環保和健康意識的提升,人造肉食品愈發火熱,與傳統的動物蛋白相比,替代蛋白有著更低的碳水化合物和飽和脂肪含量。此外,科技的進步也為植物蛋白和細胞培養肉的研發和生產提供了技術支持,其競爭格局正在被打破,該賽道已然呈現出多元化、開放化的發展態勢。

據聯合國數據測算,世界人口現已達到80億,若按照傳統農業發展模式,2050年全球將有15%的人口無法攝入足量的蛋白質。此外,畜牧業對環境的破壞、土地短缺和氣候變化等問題同樣拉動了市場對人造肉的旺盛需求。在此背景下,海內外誕生了一批以可持續發展為生態目標的初創企業,ProVeg亞太區創新食品投融會上的Seaspire和Cultimate Foods便是其中的代表。01

Seaspire:遵循B2B2C模式,專注替代海鮮產品研發

Seaspire 的創始人之一Varun Gadodia告訴35斗,他與另一位創始人Shantanu Dhangar在Good Food Institute發起的開放式創新挑戰賽中相識,并在交流中達成了共識——替代海鮮是一個極有發展潛力的細分賽道。

替代蛋白可以應對由于過度捕撈引發的氣候變化、海水污染問題,也能適應不斷變化的消費者需求。亞太地區作為最大的海鮮產品消費區之一,幾乎消費了世界70%的水產,這無疑是一個可觀的商機。因此,兩位創始人在2021年正式注冊并成立了Seaspire,其主營業務是使用植物和新技術研發和生產全魚替代品。35斗了解到,Seaspire致力于開發出一種用于生產全魚替代品的平臺式解決方案,他們開發了一種結構化技術,能夠應用于生產植物基的白魚片,并且正計劃開發使用活細胞或菌絲體與植物基結合而制成的混合性魚類替代品。現階段,Seaspire的主要商業模式是通過與該領域領先的生物技術公司和食品公司合作,為其提供技術支持,從而獲得營收。此外,作為面向消費者的品牌,Seaspire也生產了植物基魚條、魚排等成品,并在自有平臺上進行銷售。Varun Gadodia告訴我們,公司主要遵循B2B2C模式,在為餐飲企業提供技術和產品的同時,也致力于自主建立消費者的認知和需求。現階段,Seaspire的業務主要集中在亞太地區,公司的上游合作伙伴是生物技術類公司,可以利用生物質和精密發酵等新興技術研發和生產;下游合作伙伴則是餐飲分銷商、海鮮貿易聯盟、超市零售等主體,共同開拓替代海鮮品類和供應渠道。Varun Gadodia表示,在公司正式成立的兩年中,位于印度和新西蘭的團隊面臨著巨大挑戰,其中之一便是資源和資金的管理。現階段,Seaspire正在籌備融資,以支持公司長遠發展。同時,公司也在積極尋找能夠產生協同效應、志同道合的戰略合作伙伴。“創新是為了可持續,而不是為了競爭”,Varun Gadodia如是說。未來,Seaspire將加大創新研發和行業合作力度,它的目標是通過推動消費者接受和食用海鮮替代品,實現可持續發展目標。02

Cultimate Foods:采用3D栽培技術研發肌內脂肪結構,優化產品口感

Cultimate Foods聯合創始人兼CEO George Zheleznyi向我們講述了他的創業契機,在成立Cultimate之前,他曾是一家植物肉公司(Greenwise)的聯合創始人兼執行主管。George Zheleznyi在參加2019年的ProVeg孵化器時,結識了Cultimate Foods的另一聯合創始人Eugenia,Eugenia是ProVeg團隊的一員,與George Zheleznyi有著相似的背景和經歷,志同道合。因此,2021年Cultimate Foods應運而生,公司總部位于德國。George Zheleznyi發現,盡管超市貨架上有著大量的植物基肉類,但只有三分之一的受訪者表示喜歡當前替代品的口感和味道。因此,Cultimate Foods通過研發和生產創新脂肪成分,旨在解決替代肉類的口感問題,從而提高植物肉產品的流通率。George Zheleznyi告訴我們,脂肪是肉類中最具有附加值的成分,它能帶來更好的肉汁、口感、味道和質地。但并非所有脂肪都有同樣的優點,研究表明,肌內脂肪越多,口感越好,它是人造肉大理石紋和風味特性的關鍵因素之一。Cultimate Foods則是精確復制了肌內脂肪的脂質分布,采用獨特的3D栽培技術方法,研發肌內脂肪結構并降低其生產成本。目前,團隊已經與食品行業公司和研發合作伙伴進行了多次試點,并在合作伙伴的生產設備中測試了不同的配方。35斗了解到,Cultimate Foods面臨的最大挑戰是在公司的起步階段,這同樣也是一段難忘的經歷。2021年2月,George Zheleznyi注冊了法人實體公司,組建團隊并宣布了種子前融資,希望與莫斯科國立大學一起研發新產品。但在2月24日,烏克蘭戰爭爆發,George Zheleznyi和Eugenia在俄羅斯、烏克蘭兩地都有家人,團隊的所有戰略被強行終止。盡管如此,Cultimate還是在3個月內與漢諾威大學簽署了合作協議,進入了柏林的孵化器,并將主要研發專家轉移至德國。George Zheleznyi透露,公司正在籌備新一輪的融資,計劃在2023年籌集300萬美元以上的資金,從而擴大生產規模并于2025年推出新產品。未來,團隊將重點關注技術突破,并與行業內伙伴積極協同合作,實現行業共鳴和共贏。' fill='%23FFFFFF'%3E%3Crect x='249' y='126' width='1' height='1'%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)

表:Cultimate Foods融資情況匯總

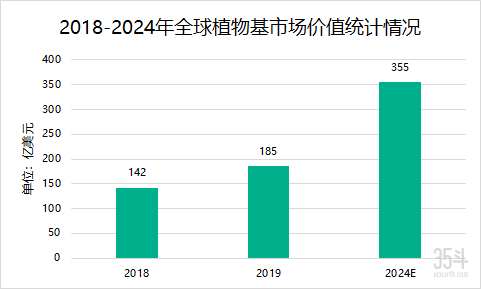

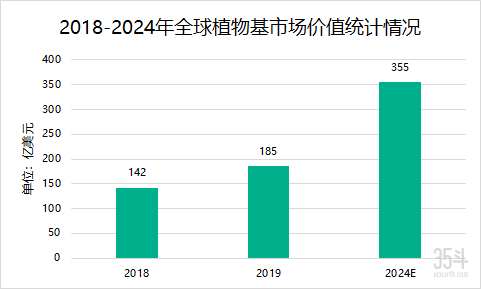

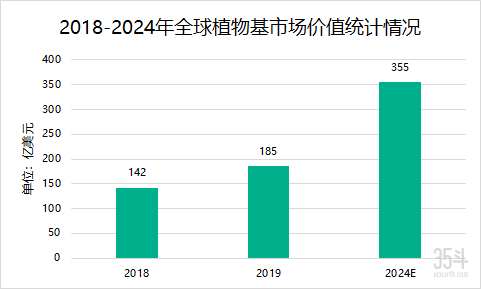

替代蛋白的熱度自2019起便高居不下,據艾媒咨詢數據顯示,2019年全球植物基市場價值達185億美元,較2018年增加了43億美元,同比增長30.3%,預計2024年全球植物基市場價值將達355億美元。放眼國內,我國植物基市場的規模量級較小,但增速相對較快,預計2023年,中國植物基市場規模將達130億美元,這也意味著,中國將占到全球市場的四成左右。' fill='%23FFFFFF'%3E%3Crect x='249' y='126' width='1' height='1'%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)

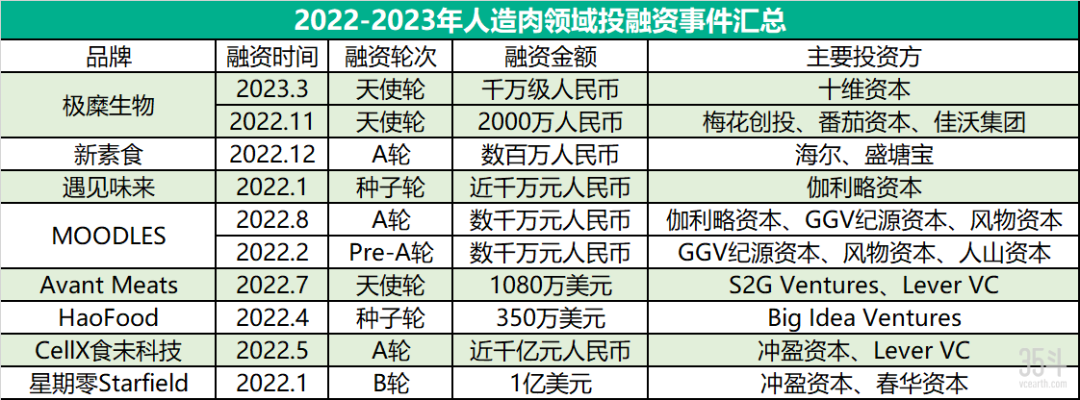

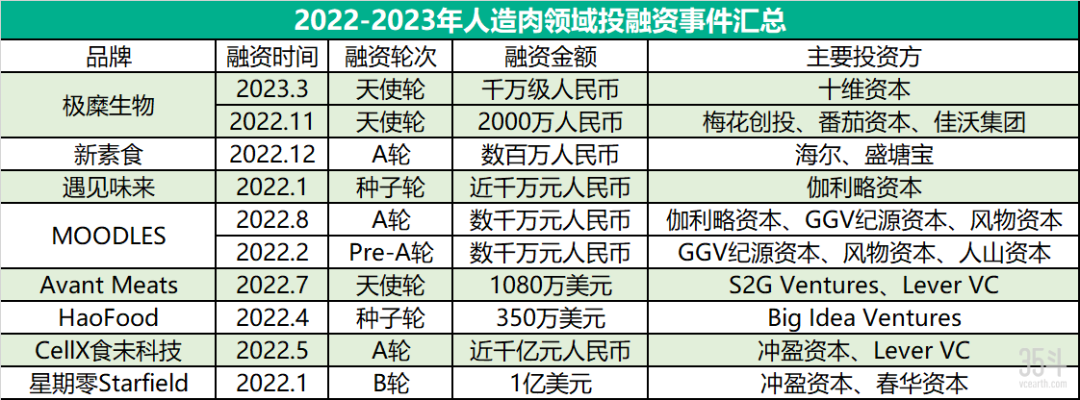

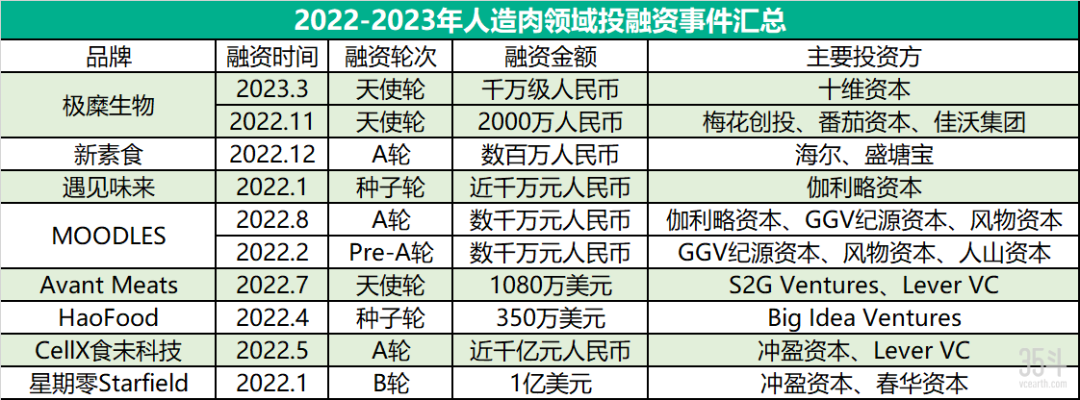

圖:2018-2024年全球植物基市場價值統計情況由此可見,替代蛋白在國內市場也炙手可熱。在“雙碳”背景下,新型食材的植物肉在降低畜牧業的碳排放量上具有極大潛力。我國政策的推進同樣提升了植物肉賽道的巨大消費潛力和發展空間,資本也瘋狂涌入該賽道,以星期零、極糜生物等為代表的人造肉食品品牌頻獲融資。在資本端,人造肉賽道受到熱捧。據35斗不完全統計,2022-2023年,我國人造肉賽道發生融資10起,其中細胞培養領域的融資有5起,植物替代肉賽道的融資有5起,融資總額超3億元人民幣。值得關注的是,星期零獲得了2022年規模最大的一起融資,單筆融資金額達1億美元。' fill='%23FFFFFF'%3E%3Crect x='249' y='126' width='1' height='1'%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)

表:2022-2023年我國人造肉賽道融資事件匯總 按時間順序排列替代蛋白已成為資本追逐的風口,在迅速擴張的同時企業也處于激烈的競爭中,如何使產品走在創新的最前沿并贏得市場將成為關鍵。當替代蛋白產品越來越多地出現在市面上,消費者卻普遍反應植物肉的口感、質地等與真肉相去甚遠,這就導致了“資本熱、消費冷”一頭倒的局面。由此可見,優化人造肉的口感便是解決以上問題最有效的手段之一。此前,極麋生物便成功研發出了中國首塊100%的細胞肉,公司CEO曹哲厚認為,含有植物支架的細胞肉產品并不是真正意義上的細胞肉,無論從消費心理上還是實際口感上,都無法說服原本喜愛肉食的消費者。因此,盡管100%細胞肉對細胞數量的要求更多,技術也更為復雜,但是更接近傳統屠宰肉的口感和營養,也更容易被消費者所接受。04

環境可持續、動物福利、糧食安全等因素將推動人造肉產業快速成長

Seaspire創始人Varun Gadodia表示,植物肉行業在近些年已經有了飛躍式的進步,但仍然存在以下需要解決的瓶頸問題。

首先,是產品價格差距。好產品依賴好技術的支持,但新興技術尚未商業化,缺乏規模經濟,同時消費者接受程度較低,市場也缺乏監管力度。其次,是監管過程。細胞農業的發展可能會對目前的食物系統產生巨大影響,但其監管過程復雜且緩慢,這嚴重阻礙了從技術到成品的產出速度,也影響了產品的命名和標簽方案。最后,投資大,利潤少,孕育周期長。植物基領域的研發、生產、商業化和擴大規模都需要大量資金,但目前行業的資金回報并不理想,該行業要看到巨大的投資回報還為時過早,只有當植物基產品成為主流,才能實現規模效應。同時,Cultimate Foods聯合創始人George Zheleznyi也告訴35斗,盡管該行業還存在產品價格差距大、投資回報周期長、監管過程復雜等痛點問題,但也有若干因素正在推動植物肉的發展,如環境可持續性、動物福利、糧食安全、技術進步等。1.環境可持續性:畜牧業需要大量的土地、水和能源給予供給和支持,同時它也是溫室氣體排放的主要來源之一。未來,人造肉能夠使用更少的自然資源,減少溫室氣體的排放,使得環境保持可持續性。2.動物福利:人造肉提供了一種無需飼養和屠宰動物即可生產肉類的方法,加大了動物保護力度。3.糧食安全:消費者希望食用不含抗生素、激素和其他潛在污染物的肉類,而人造肉恰巧能夠彌補需求缺口。此外,人造肉能夠更高效、更可持續地生產肉類,有助于滿足人們對糧食安全的需求。4.技術進步:持續的技術進步將降低細胞培養肉的生產成本,使其價格更容易被消費者接受。同時,不斷變化的消費者偏好也會反作用于細胞培養技術的革新。總而言之,人造肉有可能成為全球食品系統中不可或缺的一份子,為傳統肉類生產提供可持續、合乎道德標準和健康安全的替代品。綜合來看,人造肉的品牌和技術可能會出現大規模整合,大公司收購小公司,打破現有的市場競爭格局,提高市場集中度。同時,植物基和細胞培養肉的組合也可能成為下一代具有競爭力的差異化產品,并且越來越多的行業伙伴不僅有競爭、還有合作,共同開發擁有不同技術的解決方案。未來,人造肉是否會成為農業和食品行業的可持續發展典范,我們拭目以待。