文:HarryLi

來源:FoodWine吃好喝好(ID:FoodWineChina)

3 月 21 日,星巴克中國宣布推出「沿街取」項目,合作伙伴是高德地圖。

目前,北京和上海的消費者可以在地圖上選定出行目的地后,通過「順路搜」中的「沿街取」下單咖啡,系統會自動匹配途中支持該項目的星巴克門店,借由高德地圖對行程的掌握,聯動店員在指定時間把咖啡送到消費者的車窗外,實現不下車取咖啡。據報道,目前北京共計 100 家星巴克上線了該服務,上海亦有 50 家門店支持,預計未來一年內,全國將有 1000 家星巴克門店提供不下車取咖啡服務。

從一手打造了中國消費者對于商務咖啡和第三空間的認知,到推出「專星送」及「啡快」外賣業務,再到「沿街取」,這一定程度反應了星巴克對中國消費市場的極目前瞻。如果將目光聚焦至更具體的事物上 —— 人人手里的外帶咖啡 —— 就會發現隨身而動的咖啡液正變得越來越安全,它不再因為外賣而潑灑,不再因剛出爐而燙嘴,這一切都要歸功于咖啡外帶杯蓋的進化。

Dixie Cups 的早期廣告,當時它們仍被稱為 Health Kups。? Wikipedia

在討論杯蓋之前,首先需要回答的是:究竟是從什么時候,我們需要帶咖啡上路了?

起源于 20 世紀初的美國禁酒運動雖在效果上值得商榷,但早期支持禁酒的人士拉著飲水車在街頭游走,鼓勵人們多喝水少喝酒,其使用的公用杯直接催生了一次性紙杯的出現 —— 馬薩諸塞州的律師 Lawrence Luellen 在 1907 年發明了第一款一次性紙杯,Luellen 稱這種杯子為 Health Kup(健康杯),遏制了流感的傳播。后來這種杯子被改名為 Dixie Cup,1918 年西班牙流感大流行,一次性紙杯脫穎而出,成為一項「拯救生命的技術」。

1952 年泛美咖啡局茶歇時間的宣傳廣告,引導當時的人養成每日喝咖啡的習慣。

? businessinsider.in

1950 年代,富起來的美國人開始大規模遷往郊區定居,每日通勤上班。成立于 1937 年,由 7 個中南美洲國家組成,旨在對美國推廣和銷售咖啡的泛美咖啡局(Pan American Coffee Bureau)在 1952 年發明了茶歇時間(Coffee break)這一說法,并耗資 200 萬美元把茶歇時間推廣為美國商業實踐中必不可少的元素,使得二戰后忙于工作的人們可以通過啜飲咖啡獲得精神振奮,這一習慣逐漸被固定下來。也是在這一年,他們推出了「保持警惕,保持活力 —— 開車時要喝咖啡」的口號,預示著美國人的咖啡飲用場景正在離開家庭,踏上通勤道路。

隨著人們旅行愈發頻繁,美國早已有遍布道路沿線的加油站和快餐店作為供應咖啡的基礎設施。1960 年代,紐約長島的 7 - 11 便利店首次推出了外帶咖啡。1970 年代,美國咖啡文化已經有別于舊大陸,開車、坐車、步行時手持一杯咖啡,已是隨處可見的場景。人們的通勤時間越長,生活節奏越快,對咖啡的渴求就越大。都說美國是車輪上的國家,每個車輪上,除了乘客,必定還有一杯又一杯的咖啡。

但遺憾的是,當時的外帶咖啡只顧著解決不潑灑的問題,并不是很在意消費者的體感。早期的咖啡杯蓋只負責密封,僅留了一個小孔讓蒸汽釋出,需要消費者在杯蓋上撕開口子,飲用體驗不佳,也直接讓蓋子防潑灑的職責破了防。

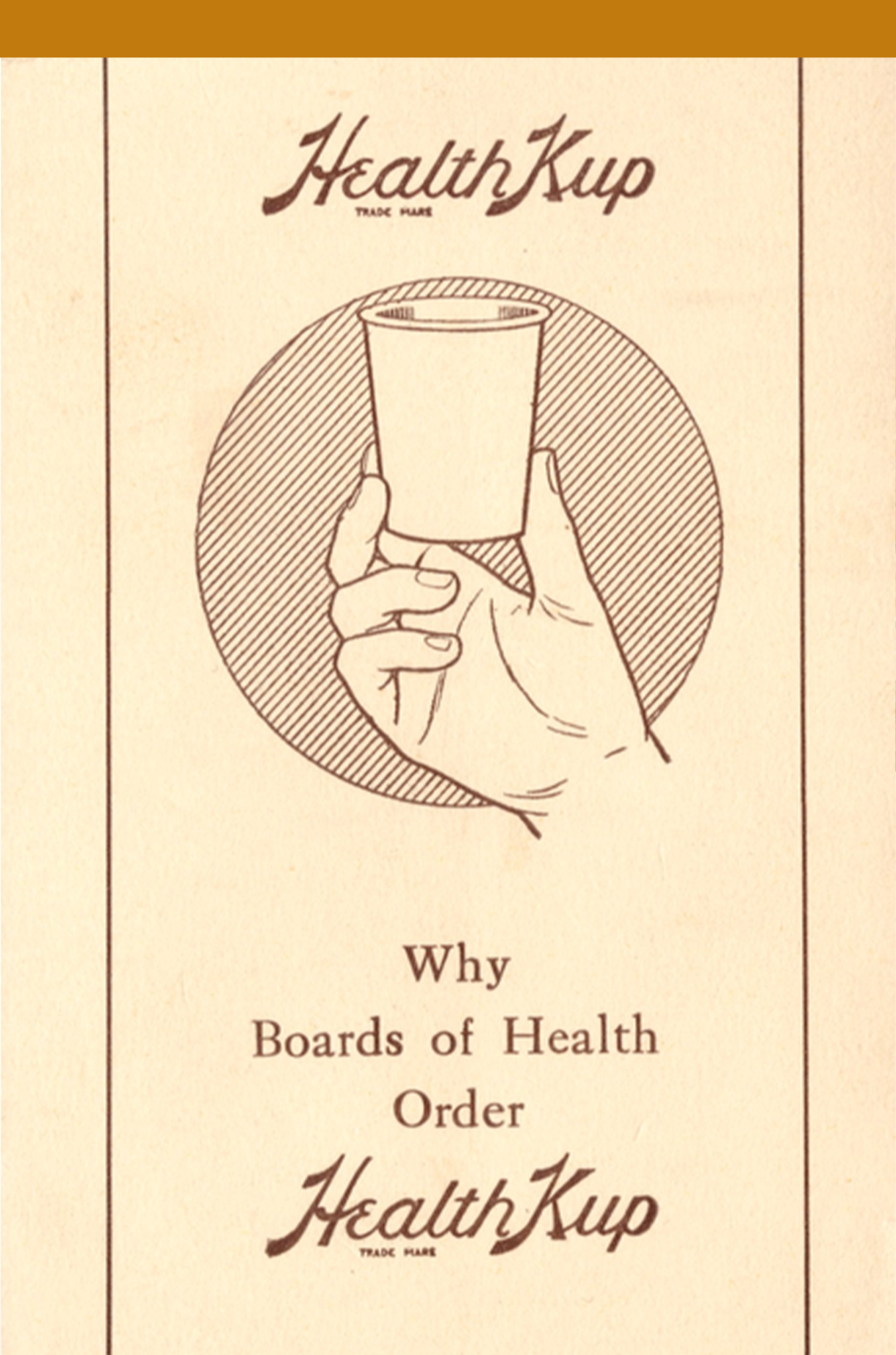

1950 年,百合郁金香(Lily - Tulip)公司的 James D. Reifsnyder 所提交的密封杯蓋的示意圖。? issuu.com

此時典型杯蓋的原型可以在 1950 年提交的一份專利申請中看到,來自百合郁金香(Lily - Tulip)公司的 James D. Reifsnyder 提交了一份密封杯蓋的專利申請,通過卡扣在典型紙杯的杯口邊緣來實現密封。這不是為了飲用而設計的杯蓋,但它在很長時間里被用于防止飲料潑灑,在今天依然常見。冷飲可以通過杯蓋中央的十字切口插入吸管來達到密封和飲用的雙重功能,但熱飲就要冒著撕開口子后被燙傷和潑灑的風險了。

等人們愈發頻繁地在移動中飲用咖啡,新的咖啡杯蓋終于在 1970 年代普及開來。1967 年,費城的 Alan Frank 提交了一款可撕開口的咖啡杯蓋專利申請,這被認為是第一款專為外帶咖啡設計的杯蓋。

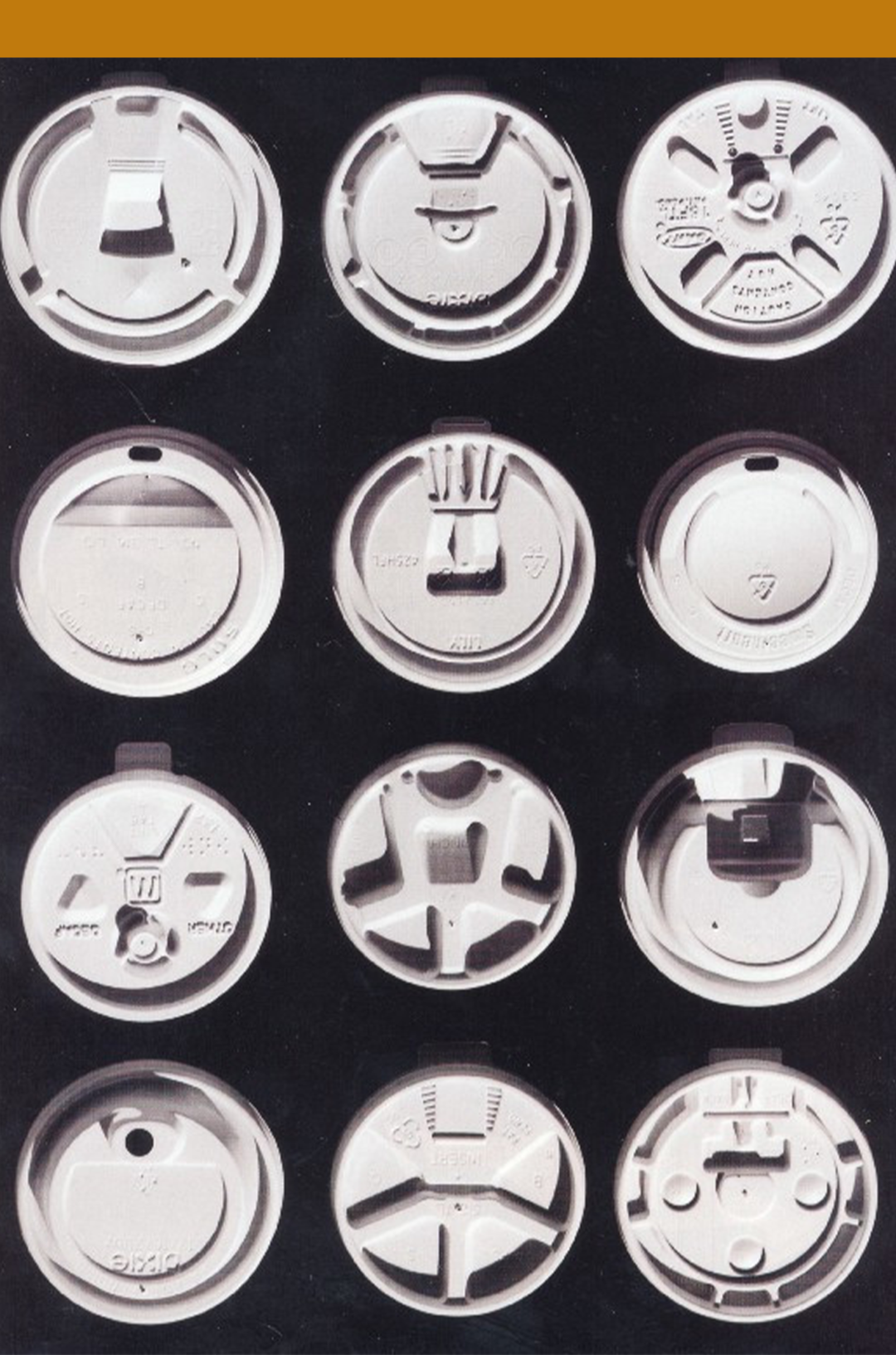

人們終于為蓋子開出了規整的小口,同時為了確保杯中的液體能順滑地流入口中,用來平衡杯子內外氣壓的小孔也必不可少。由于增加的開口和當時材料的限制,在一定程度上影響了杯蓋的剛性,為了讓它穩穩地扣在杯沿上,有的設計在內部加上了一體成型的夸張骨架,確保杯蓋可以為杯子及咖啡撐起一片天。但隨著材料的進步,這幅骨架很快退出了歷史舞臺。很多杯蓋在外表面設計了導流槽,可以讓少量誤入歧途停留在杯蓋表面的液體流回杯中。

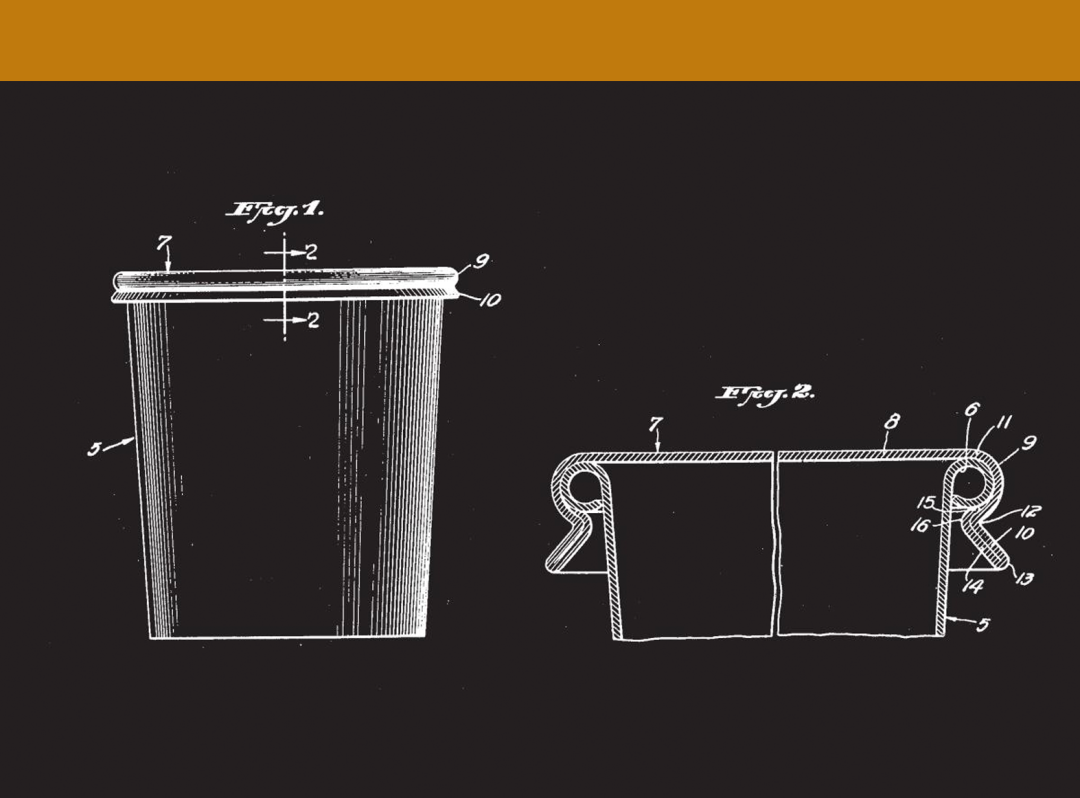

MoMA 美術館展品 —— 1986 年由 Solo Cup 公司推出的 Solo Traveler 杯蓋。產品采用圓頂結構,不僅可以容納嘴唇,還可以容納鼻子,從而使啜飲更加舒適。并且它還可容納 1980 年代后期在美國流行的卡布奇諾咖啡和拿鐵咖啡的泡沫。

? 2023 Solo Cup 公司

咖啡杯蓋開了口后,人類再次勇攀高峰:還得把口再蓋上。常見的解決方式是可以輕松開啟的飲用口不會完全脫離杯蓋,而是折向后方卡在固定槽內。將卡口回歸杯蓋邊緣,時間是在 1975 年,以此為基礎,體積更大、密封更穩的杯蓋卡扣(組裝在杯蓋上的部件,而非杯蓋本身的一部分)多被當下的咖啡店采用。一個分體的小塞也是當下的常見做法,小塞的材質和杯蓋本體不同,可以在顏色和形狀上有更多發揮空間。2008 年,星巴克就推出了以美人魚形象為靈感的防漏小塞 Splash stick(防溢棒)。

咖啡杯蓋家族中的明星大概要算 1986 年由 Solo Cup 公司推出的 Solo Traveler 杯蓋。(這家公司在美國當代文化中非常有存在感,幾乎所有美國影視劇里的狂歡派對場景都少不了這家公司的代表產品:紅色一次性塑料杯,圍繞著它有不少派對及飲酒游戲,甚至還有一首同名歌曲。)2004 年,這款杯蓋被陳列在現代藝術博物館名為「謙卑杰作」的展覽中,被永久收藏。

當時恰逢美國第二波咖啡浪潮,越來越多的消費者選擇了卡布奇諾、摩卡這一類有著豐富奶泡的咖啡。為了保證外帶咖啡的泡沫持久,咖啡杯蓋再度被賦予了重任:它們真實地長高了。Solo Travler 的誕生恰逢其時,隆起的空間在守護奶泡的同時,甚至還有貼心的凹陷,防止消費者的鼻子在飲用時碰到,也讓上嘴唇有了更舒服的容身空間:守護、舒服且減少了存在感,確實是謙卑的杰作。

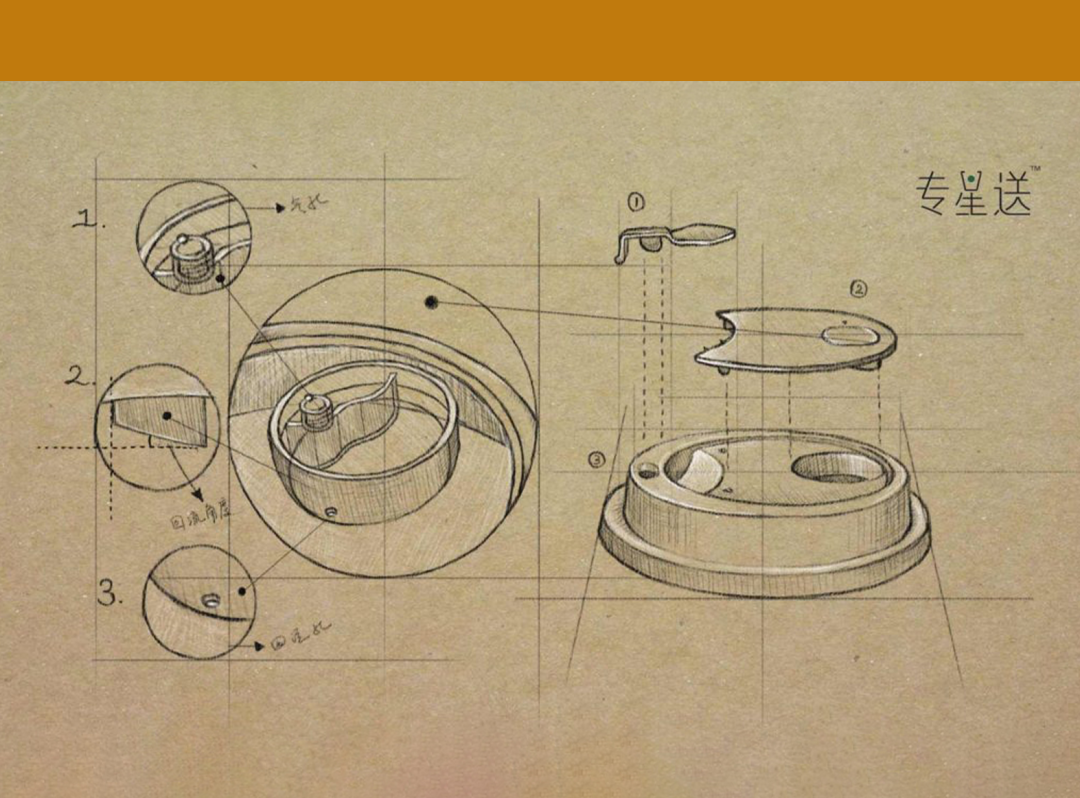

為了適應餓了么的專星送咖啡外送業務并解決灑漏問題,星巴克特意為外送杯蓋設計了新型的「回流室」。有了它,蒸汽既能排出,同時也讓溢出的液體不至于外漏。? technode.com

進入 21 世紀,目光來到中國。活躍的消費市場刺激了新需求,促進了新發明。中國進入外賣時代,同時也迎來了第三波咖啡浪潮。精品咖啡館的數量攀升,外賣咖啡的需求爆炸式增長。在這樣的環境下,如何將一杯咖啡在外賣員生死極速的小車和顛簸的奔跑中,安全送到客人手中成為必須解決的難題。

2017 ~ 2020 年,中船重工鵬力(南京)塑造科技有限公司在這樣的背景下先后與瑞幸咖啡、魚眼咖啡、漢堡王、Tims 等品牌合作開發出「外賣防灑漏杯蓋」。第一代外賣杯蓋使得熱飲咖啡外賣在非接縫處傾斜 45° 不灑漏,杯蓋挺度和成型度優異,保證了杯口不變形,與紙杯高度適配;第二代有著特殊環口內外扣合設計,大容量回流槽和一體成型的蓋體設計,令側邊防漏效果和防灑漏效果顯著,將咖啡外賣灑漏的投訴率下降到 2%;第三代防漏回流杯蓋在和魚眼咖啡溝通后,采用全新 180° 全包裹式環口設計、大容積回流槽加一體成型的隱藏式蓋體結構、自帶密封塞將飲口處設計為可反復扣合,讓喝咖啡變成一件隨時隨地的事情。如果說,Solo Traveler 杯蓋是上個世紀的杰作,那么由鵬力設計的「外賣防灑漏杯蓋」就是 21 世紀隱形的「和平之光」,讓消費者與外賣員、商家之間化干戈為玉帛。

在外賣消費、咖啡品牌、科技人才這三重因素下,咖啡外帶杯蓋才取得了階段性突破。也許,我們可以借用 1899 年美國專利局局長 Charles H. Duell 的一句話:「所有能被發明的東西都已被發明出來了!」(他說這話的目的是打算將專利局關閉解散)面對咖啡外帶杯蓋,我們也許不會犯下這么狂妄自大的錯誤,但穩妥一點吧:所有咖啡外帶杯蓋該有的功能都已經具備了,除非下一波咖啡浪潮掀起了不一樣的波濤。咖啡外帶杯蓋已經平凡地進入我們的生活,成為讓人忽略的細節,繼續做一件「謙卑的杰作」。

參考資料:

1、《Coffee Lids: Peel, Pinch, Pucker, Puncture》,Louise Harpman、Scott Specht

2、《Starbucks Splash Stick Says No to Sploshing》,Laura Petrecca、Theresa Howard、Bruce Horovitz

3、《Leslie Buck, Designer of Iconic Coffee Cup, Dies at 87》,Margalit Fox

4、《Pan - American Coffee Bureau》,Lenscoffee

5、《A Brief History of American Coffee Culture》,Alexia Wulff

6、《Why Is the Solo Traveler the Dominant Coffee Cup Lid?》,Huffpost

7、《A Brief History of the Disposable Coffee Cup》,Michael Y. Park

8、《鵬力塑造 2022 明星產品推薦(二)》,中船八院鵬力科技集團