文:葉濤

來源:CIB烘焙技術研究所(ID:CIBTCN)

即便日本的傳統飲食結構以米飯為中心,然而現如今,說面包已成為日本的第二大主食也不為過。比如就日本農林水產省在去年所做的調查來看,主食的比例米飯占41%,面包占19%,而面類占14%。我們通常認為日本的面包文化與戰后逐漸歐化的生活方式相關,然而其中一大不可忽視的因素,其實是給食,也就是校餐。

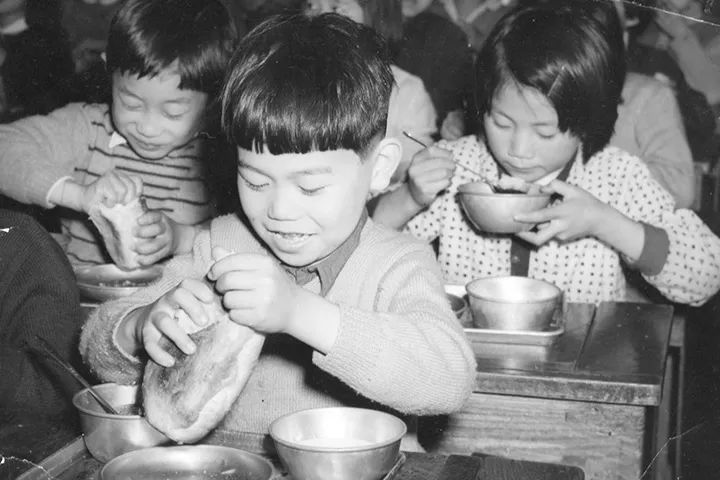

昭和初期至中期的給食示例,來自|日本體育振興中心

日本的給食始于明治22年(1889年),最初是為了幫助家庭困難的學生。此后于大正12年(1923年),因關東大地震后營養不良的兒童增加,作為改善兒童營養狀況的措施,政府開始在全國范圍內推廣給食。戰爭中由于糧食不足,給食一度中斷,直到戰后,昭和29年(1954年)成立了《學校給食法》,給食制度得以形成。

正如《學校給食法》第二條所示,給食的目的是為了讓兒童攝入合理的營養,保持和增進健康,“營養”,是給食的一大要點。此后于平成21年(2009年),《學校給食法》得到修訂,“食育”,又成為了給食所需承擔的另一大職責。

昭和中期至后期的給食示例,來自|日本體育振興中心

那么給食和面包的緊密聯系又是如何建立起來的呢?這正和戰后這一特殊的歷史時期相關。給食重啟,然而百廢待興,糧食依然不足,此時美國卻小麥產量過剩。作為救援物資的一部分,美國向日本贈予給食用小麥粉和脫脂奶粉,于是面包、牛奶和副菜的基本給食結構得以形成。

此后,學校給食=面包的時代持續了20余年,面包也自此對日本人的飲食結構帶來了深遠的影響,逐漸成為了日本家庭餐桌上的一部分。

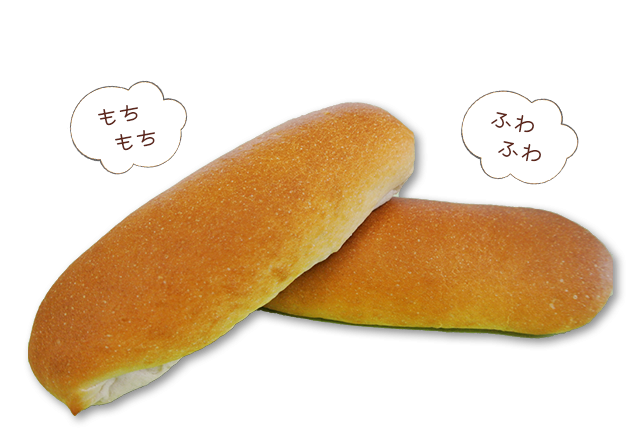

事實上,一些代表性的日本面包,最初正是作為給食面包而被開發出來的,比如紡錘面包和炸面包。

紡錘面包的原型雖在大正8年(1919年)就已出現,然而被作為主食在全國范圍內普及,是隨戰后給食制度的確立開始的。采用救援物資小麥粉和脫脂奶粉所做的紡錘面包,具有較高的營養價值,也便于保存和運輸,成為了最主要的給食面包。

一直到現在,雖已退出了給食第一線,其多少帶著些懷舊感的味道和無窮變化的形態,使其依然在日本面包市場上保持著活力,日本各地也能看到不少紡錘面包專門店。

紡錘面包有著無限的可能,來自|weekend-kanazawa

而炸面包,其實也自紡錘面包衍生而來。分配完而剩下的紡錘面包,要送去給那些因生病而沒來上學的孩子,而那時面包已變得干硬了。為了讓剩下的面包也依然美味,人們便想出了將面包油炸后撒上白砂糖的做法。白砂糖既能延緩面包變干,在營養匱乏的年代,也能提供重要的能量來源。此后,撒黃豆粉、黑糖黃豆粉等炸面包也陸續出現。

如果說紡錘面包的進化關鍵詞在于“夾”,那么炸面包或許就在于“撒”。這兩種面包不論在造型還是味道上都極為樸素,卻也因此得以承載萬千變化,具有源源不斷的生命力。

經典的炸面包,來自|writerzlab

炸面包可以有不同的topping,來自| recipe.cotta.jp

可以說,給食面包奠定了日本面包文化的基礎,然而正如其誕生具有一定的時代背景一樣,在新的時代,給食面包也不斷演變出新的形態。

小麥粉畢竟是外來物資,為了提高糧食自給率,自1976年起,政府逐漸將米飯引入給食,面包的出現頻率開始減少。同時為了保護傳統的飲食習慣,2016年農林水產省還推出了和食給食補助金,使面包所面臨的挑戰變得更加嚴峻。

但無論如何,將面包作為主食的飲食習慣已經形成,日本各地也有了自產小麥,即便不再是唯一的主角,面包也依然在給食中占據著一席之地。同時相比米飯,面包更容易在成分配比上進行調整,可以根據不同需求進行相應的開發,靈活性更大。

如今面包已成為日本人的主食之一,來自| skywardplus

從日本給食面包的開發趨勢上,我們或許可以借鑒到一些面對時代挑戰時面包的應對之道。

1、營養成分精準化

2、自產自銷的食農教育

3、從小領略面包的本格之味

01

營養成分精準化

日本各都道府縣均設有給食會,以對給食用物資進行管理。目前,給食面包多采用委托加工制,而要成為給食面包委托加工工廠,需要經過當地給食會的一系列審核,包括衛生條件、設施、人員、運輸能力等。此外,給食會對給食面包的規格做了嚴格的規定。比如就東京都學校給食會來看:

首先主要原材料為小麥粉、小麥與米粉的混合粉,以及脫脂奶粉。油脂等輔料若使用起酥油、植物黃油,需保證反式脂肪酸含量在1.1%以下。此外不可使用防腐劑及乳化劑等食品添加劑。

值得一提的是脫脂奶粉,最初的給食面包加入了美國的救援物資脫脂奶粉,以提高面包的營養價值,而如今,脫脂奶粉依然是給食面包的一大重要原料,并且自平成7年(1995年)起,日本政府對給食用脫脂奶粉實施了免關稅政策,使進口脫脂奶粉成為了給食面包的基本原料之一,也使得給食面包相比米飯,具有更高的蛋白質以及鈣含量。

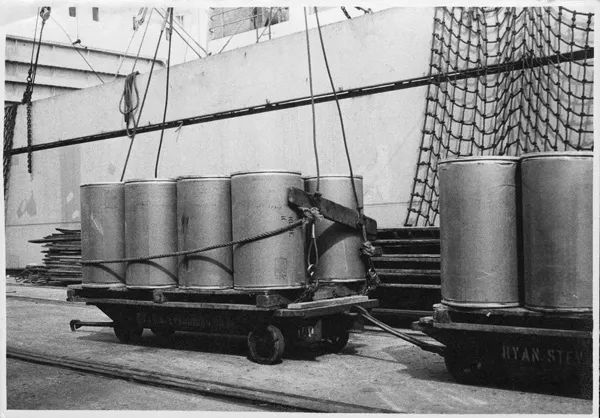

捐贈給日本的脫脂奶粉正在卸貨,來自| zenkyuren

此外,小麥粉便于進行營養強化,以補充膳食中容易缺乏的營養元素。昭和28年(1953年),學校給食用小麥粉進行了維生素B1、B2的強化,昭和37年(1962年),又增加了維生素A的強化。

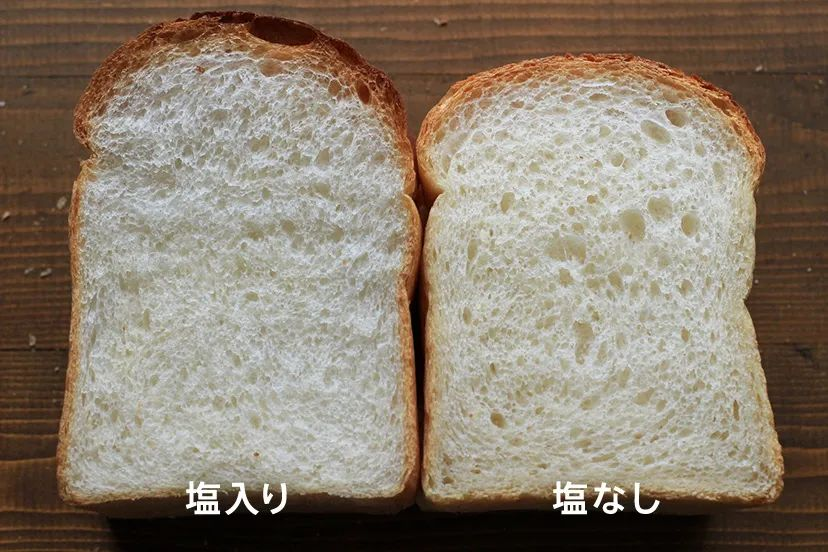

而通過成分的配比,也可以實現對面包營養結構的調整。現代人的食鹽攝入量常常超標,減鹽成為一大趨勢,給食面包也不例外。平成30年(2018年),文部科學省對《學校給食攝取標準》進行了修訂,將學校給食用基本面包的食鹽使用量從1.9%調至1.6%。

目前各地均推出了“減鹽給食面包”,工廠也將研發力度放在了“減鹽且美味”上。比如通過調整發酵時間和水分含量,以解決因食鹽量減少而產生的面團結構粗糙和發黏等問題,甚至還出現了使用100%米粉制作的無鹽面包。

有鹽(左)和無鹽(右)面包的切面對比,來自| cotta.jp

除此以外,針對食物過敏而推出的不含乳制品、蛋制品、小麥成分的面包,強化鐵,以及增加膳食纖維含量的面包等,面包能夠根據營養需求做出精細的調整,就這一點而言是非常適合于給食場景的。

02

自產自銷的食農教育

給食除了提供營養,還需承擔食育的職責,這就包括理解當地的風土。日本各地已經有了自產小麥,使用當地小麥制作給食面包,并讓學生實際參與到面包的制作過程中,能夠加深他們對當地風土,以及食物生產流通的理解。

目前,自產自銷成為給食的主流,只要當地出產適于制作面包的小麥粉,幾乎都會被用于給食面包的制作。而若當地主要出產大米,那么加入米粉的面包就成為了開發重點。比如日本著名的大米產地新潟縣,一半以上的給食面包均采用米粉制作,極具新潟特色。可以說,最初受到大米的沖擊而不得不退居二線的面包,以接納大米的方式,而依然保有了在給食中的主食地位。

新潟縣的米粉給食面包,來自| toyoseipan

03

從小領略面包的本格之味

隨著日本面包市場的成熟,面包的制作技術也直追歐美等主要面包消費國,而這樣的大環境,也對給食帶來了影響。雖然給食面包的生產者,需要按照當地給食會的一系列要求和指導進行開發與制作,能夠發揮的空間較為有限,然而還是有那么一些面包職人,希望孩子們從小就能領略到面包的本格之味,在給食面包的領域也有著極致的追求。

這一方面是由于如今日本也能種出優質的面包用小麥,使面包與當地風土的連接更為緊密,不再帶有濃重的外來標簽。另一方面,日本的面包文化也與全球接軌,通過給食向孩子們傳播多樣的飲食文化被認為是食育的重要一環。

以宮城縣為例,通常的給食面包還是以吐司面包、紡錘面包和圓形餐包為中心,來自| m-kengakukyu

位于東京的面包店「カタネベーカリー」為當地保育園提供的給食面包,來自| r-tsushin

比如位于東京代々木上原的面包店「カタネベーカリー」,為當地保育園所提供的面包幾乎都是本格派,就連法棍也保持了其原有的硬度,然而竟大受孩子們的歡迎。

同樣的還有位于兵庫縣的面包店「ブーランジェリー?フリアンド」,主廚谷口佳典曾是世界面包大賽的優勝者,在考慮到食物過敏的情況下,為學校提供與店內所售面包相同的給食面包。谷口認為給食有向孩子們傳遞正確的面包文化的職責,比如若是起源于法國的面包,那就希望他們吃到的是不遜色于當地的味道。

谷口制作的給食丹麥面包,來自| r-tsushin

以上,就是今日分享的內容了。當然,不論考慮到效率還是成本,由給食會統一制定標準,再由工廠批量生產依然是給食面包的大趨勢,尤其是公立學校,要擺脫給食會的既定框架還存在一些困難。但我們依然可以看到日本面包文化的大環境對給食的滲透,立足于當地風土,同時放眼世界,在領域內追求極致,這或許是面包職人們希望通過給食向下一代傳遞的態度。

放眼國內,校餐同樣承擔著一定的營養強化需求。雖然目前國內烘焙市場對學校渠道的關注聲量還沒有很高,但隨著聯合國糧農組織發起,我國也在積極支持并提倡的學生奶計劃的推行,與牛奶適配的學校供給面包是個值得關注的細分品類,比如我們此前介紹過的一鳴,就有在深耕此渠道。

參考文獻:

《學校給食法》

《學校給食の歴史》一般社団法人全國學校給食推進連合會

《學校給食ニュース》vol.158

《大阪府學校給食パン及び炊飯指定工場選定基準》

《究極の給食パンを求めて》料理通信