文: 楊典

來源:遠川研究所(ID:caijingyanjiu)

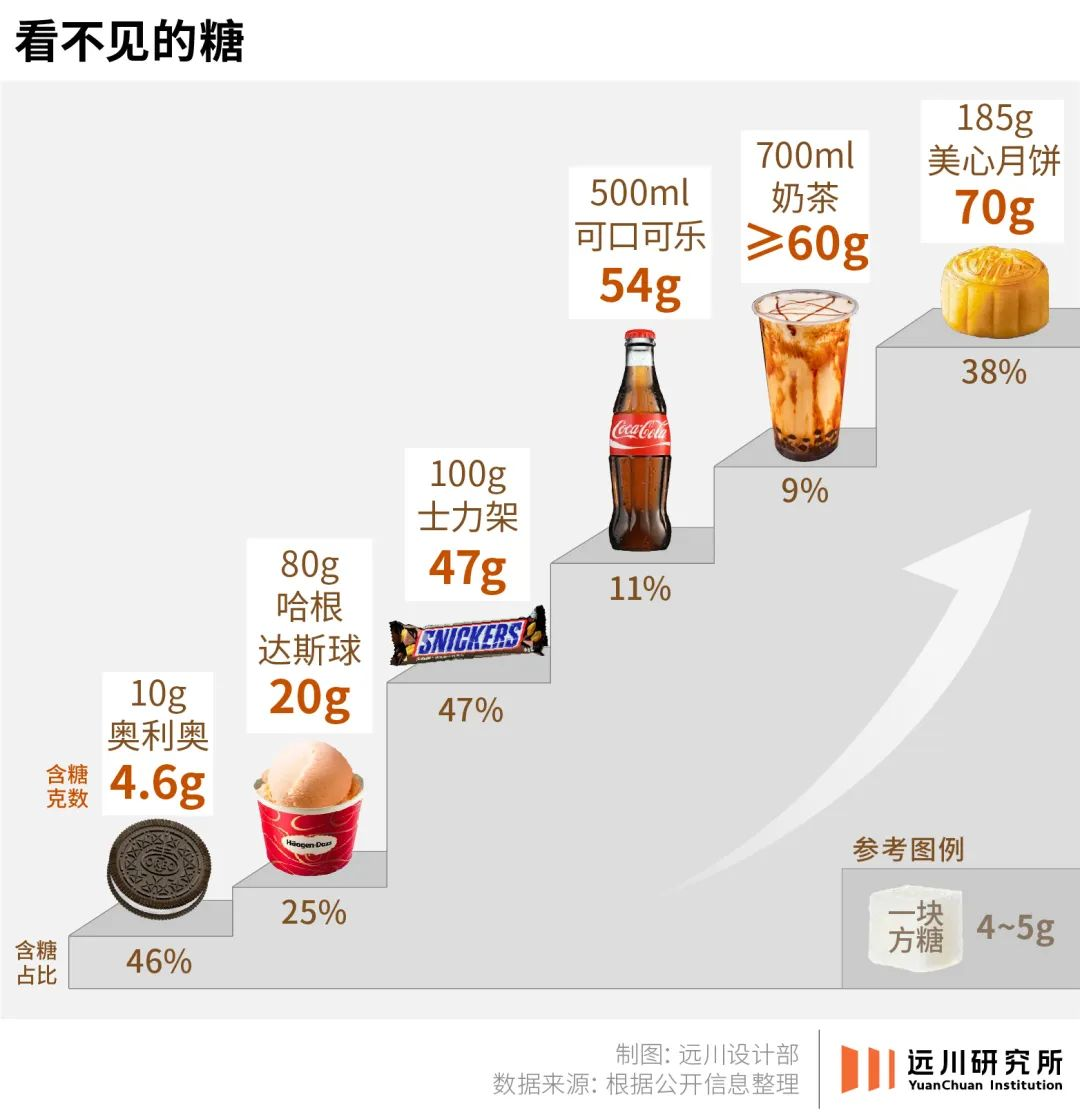

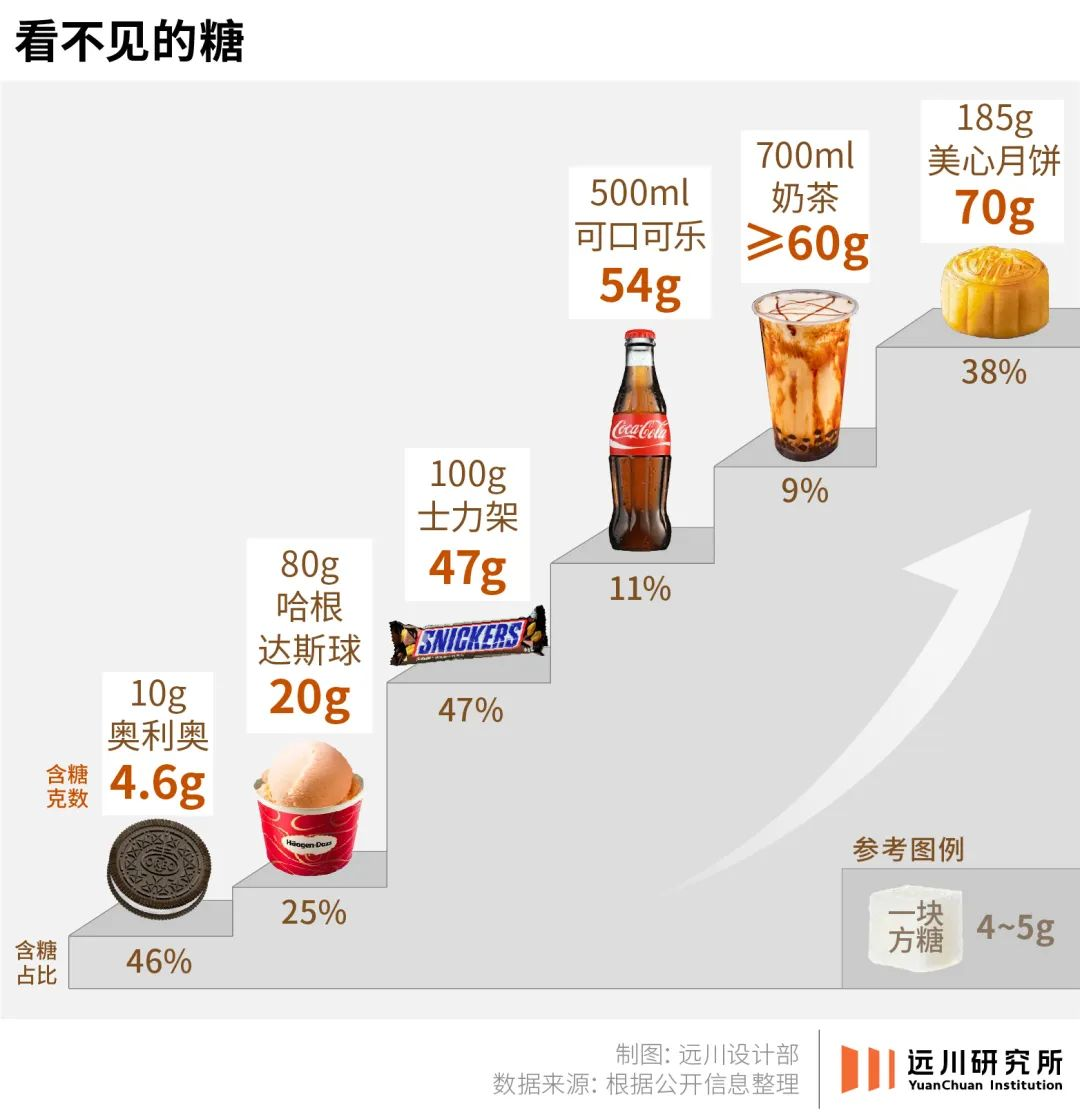

在食物現代化的百年歷程里,現代農業和現代食品加工業齊頭并進,卻造成了截然不同的結果。一個是農作物的多樣性在急劇減少:現在你所吃到的香蕉,全都是一種名叫“卡文迪許”的香蕉克隆而來。50年代,巴拿馬病給香蕉帶來了第一次滅頂之災。當時中美洲種植的香蕉全是大麥克這個品種,一經傳染,全部死亡。建立在單一品種上的香蕉異常脆弱。但經歷過香蕉滅絕的人們并未吸取教訓,他們發現了卡文迪許香蕉可以抵抗巴拿馬病,于是用它取代了大麥克,成為全世界通用的香蕉品種。這種香蕉是全球農業產業鏈的完美適配。因為它結出來的香蕉個頭大、好吃,可以在沒成熟時采摘,在遠洋運輸中自然熟成。在天然食物品種減少的另一面,是現代包裝食品的急劇膨脹。如今,一個美國人可以輕易地獲取260種麥片、2000多種餅干、520種酸奶和5000多種果汁飲料。在這個過程里,奶油讓位于人造奶油,果汁飲料取代了純果汁,薯片所占的貨架面積是土豆的數十倍。食品工業試圖讓人們相信,超市里數萬種食品就是多樣性的證明。但事實卻恰好相反——在美國,可口可樂、百事可樂、胡椒博士壟斷了93%的碳酸飲料;好時、瑪氏、瑞士蓮,壟斷了80%的巧克力;70%以上的酸奶來自MOM集團;而在蘸醬這個品類,百事通過五個子品牌牢牢控制著88%的市場[1]。看似擁有上萬種選擇,其實是在數十家食品公司里反復橫跳。它們制造出的包裝食品,不過是利用了同種植物的分子,再加以精巧地重組。食品公司“看不見的手”操縱一切,從不由消費者說了算。30年前,他們不斷優化食物的口味,目標是找到那個極樂點,一罐330ml的可樂含有35克蔗糖,這會讓人最快樂。如今,糖被扣上了不健康的帽子,巨頭們主動減糖,口號從要快樂變成了要健康。“糖”是隱藏在現代食品加工行業中的一條暗線。從它被高高捧起、又被重重摔下的曲折命運里,我們試圖回答一個問題:在食品公司不斷擴張的過程中,我們是如何一步步地失去了選擇?01

巨頭的魔法

在過去五十年間,美國人的早餐習慣,是被寶氏、家樂氏、通用磨坊這三家公司改變的。此前,美國人的傳統早餐三件套是火腿、煎蛋、牛排。現在,美國人能吃上200多種麥片了,從北海道鮮奶榛果可可風味到蘋果肉桂味兒,看似花樣繁多,實際上它們都是由糖、谷物、淀粉、水果干排列組合而成。

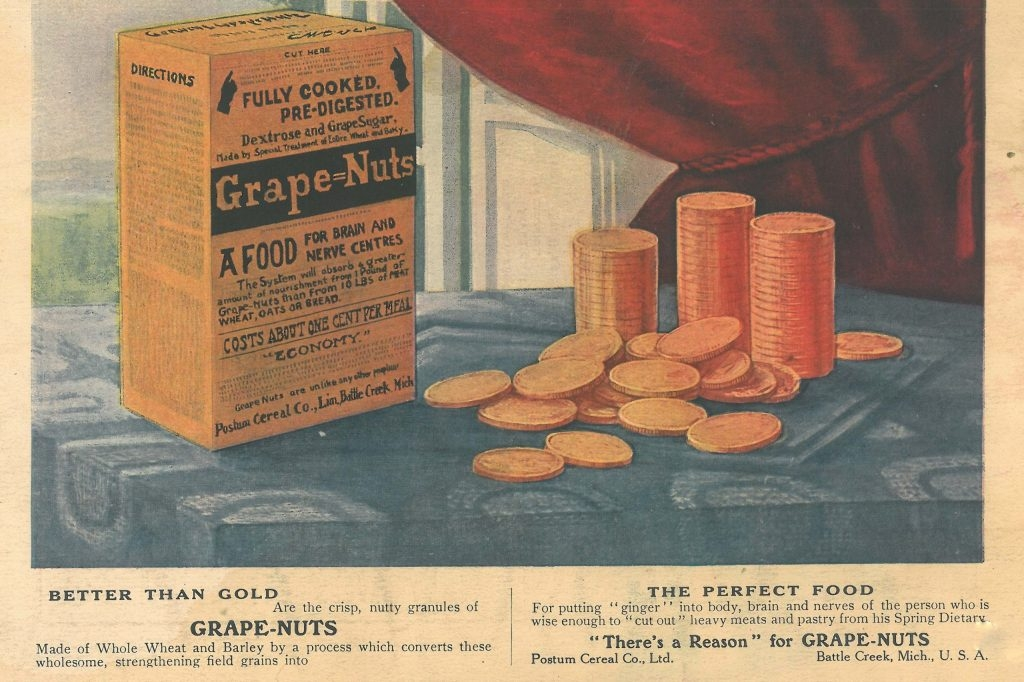

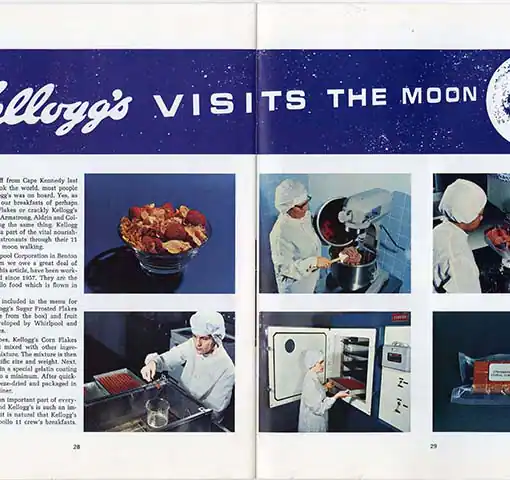

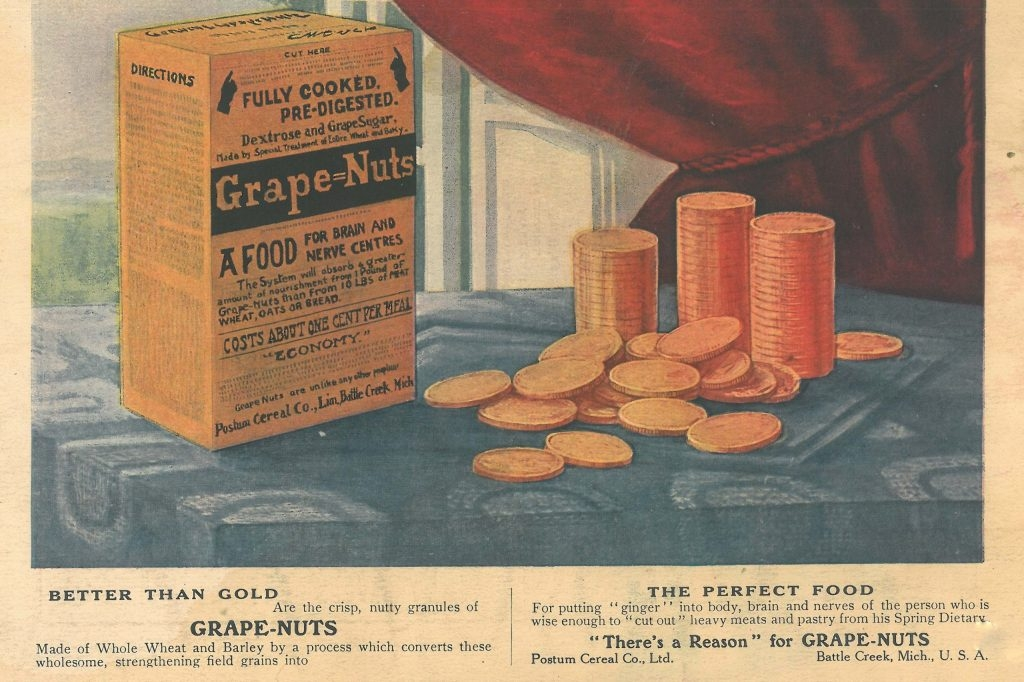

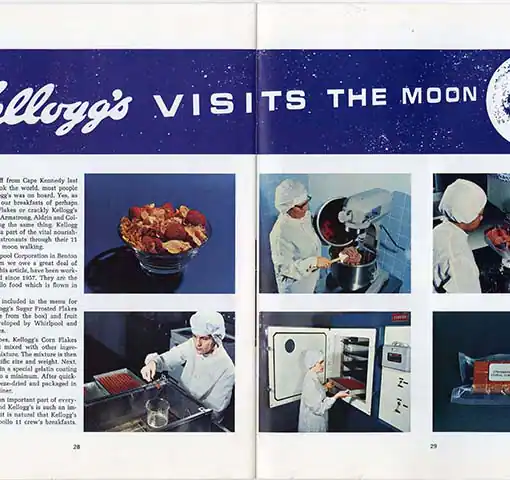

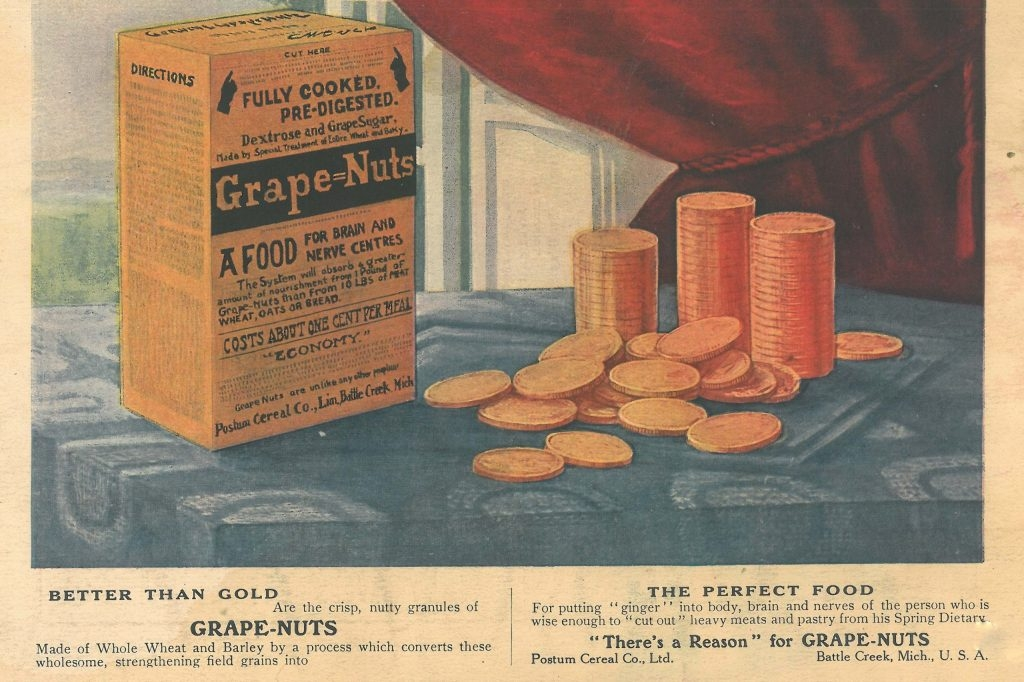

1897年,寶氏推出了Grape-Nuts,這是最早的即食麥片之一。但在大半個世紀里,這種包裝食品并未得到廣泛青睞。直到70年代,伴隨著女權運動的興起,成千上萬的家庭主婦涌入職場,她們難以兼顧孩子的胃和荷包,即食麥片就成為了她們的首選。對食品公司來說,這是前所未有的機會。1949年,寶氏推出了帶有糖霜的麥片Sugar Crisp,喊出口號“你可以像吃糖果一樣吃早餐”,這種麥片的含糖量高達51%,深受小朋友的喜愛,銷量比對手多了70%[2]。通用磨坊、家樂氏不甘其后,立即推出了含糖量更高的新產品,比如家樂氏的Sugar Smacks里含糖量增加到55%,一舉成為家樂氏最受歡迎的單品。得益于Sugar Smacks的火爆,幾年后,家樂氏成功搭上了阿波羅11號,一起飛向了太空。整個麥片行業被動卷入了加糖的軍備競賽。到70年代,每三袋麥片中,就有一袋含糖量達50%[2]。為了說服家長買單,食品公司們在各大廣告宣傳中春秋筆法,將麥片塑造成了“裹著糖衣的維生素片”。與之相應的,早餐麥片市場就像是一朵越加糖、越膨脹的棉花糖,從70年代的6.6億美元,飛速增加到80年代的44億美元。在這場競賽里勝出的三巨頭們,攫取了前所未有的財富。十年間,寶氏、家樂氏、通用磨坊的營收增長了5倍,合計市占率高達85%,徹底壟斷了美國人的餐桌。糖讓人上癮,加糖就能換來更多的消費者,這種行為則讓食品公司上癮。后來成為美國經典早餐的圓圈狀谷物Cheerios誕生于1941年,在最初的測試過程中,通用磨坊試用了500多種配方、10種形狀和尺寸,糖分占比3.5%。79年,通用磨坊推出了蜂蜜味Cheerios,糖分比初代版本的每份1.2g多出了9.6g,這款Cheerios至今仍是美國人最愛的谷物早餐之一。而在88年推出的蘋果肉桂味Cheerios里,糖分增加到43%[2]。40年后,美國人民為這包麥片慶祝生日,稱它是“美國偶像”。含糖食品正在以吞噬一切的姿態,全方位地入侵人們的生活,讓人無法拒絕。70年代,含糖麥片占據了整整一排超市貨架,但這還不夠,為了搶奪消費者的注意力,麥片品牌不惜重金打廣告——經統計,含糖麥片廣告共有3832個,曲奇餅和脆餅廣告有841個,果汁飲料廣告有582個。而不含糖的肉、魚和蔬菜汁,總共只有4個廣告[2]。1974年發表在《兒童牙科雜志》上的早餐麥片含糖量調查顯示,78 種麥片中只有26種含糖量低于10%。位列榜首的寶氏Super Orange Crisp的 含糖量高達70%,比好時牛奶巧克力還高出了14%[2]。人類在不知不覺中吃下了更多的糖。數據顯示,英國人均食用糖消費量在兩百年里增加了20多倍。02

尋找替代物

當糖和“快樂”變得越來越唾手可得時,一個令人擔憂的問題隨之浮現:每一秒鐘,美國人嘴里就會出現10個未填補的齲洞;每四個美國人就有一個超重[2]。英國營養學家John Yudkin最早觀察到糖的負面效應,1972年在其著作《甜蜜的、致命的》里,將糖稱作是最甜蜜的兇器。惹得制糖業破口大罵:這就是本科幻小說!1977年,12000名健康專家請求禁播含糖食品的廣告,消費者也把無數封請愿書寄到美國聯邦貿易委員會[2]。尼克松的顧問Jean Mayer將肥胖稱為“文明的疾病”,人們對糖的恐懼開始蔓延。可口可樂雞賊地用阿斯巴甜取代了糖精,直接推出了diet Coke(健怡可樂),把“健康”寫在名字里,又大手筆地請來“神奇女俠” Cathy Lee Crosby、美國小姐Vanessa Williams等一票名人明星做營銷,成功讓無數消費者相信健怡可樂是拯救腰圍的蘇打水,涌入商店一掃而光。健怡可樂一躍成為美國人最愛的飲料之一,就連克林頓在參選時都不忘手拿一瓶健怡可樂。靠著健怡可樂,可口可樂扶搖直上,再度拉開了與百事的差距。在1983年以前,尚未獲批的阿斯巴甜市場幾乎為零,而健怡可樂大賣的1984年,美國人消耗了超過700萬磅的阿斯巴甜,相當于14億磅的糖[4]。眼看著健怡可樂大獲成功,同行們也忍不住紛紛跟進:1984年,益達趁熱打鐵,大力宣傳自家的木糖醇口香糖,當年就鋪滿了全美超市貨架。在日本,無糖飲料的浪潮也在醞釀中,1985年,日本飲料市場上無糖飲料只占2%,今天,每兩瓶飲料就有一瓶是無糖的。如今,這股風潮被冠以“消費升級”之名,從美日吹到了中國。

2018年,元氣森林氣泡水橫空出世,給可口可樂、農夫山泉上了一課,后者迅速推出了小宇宙AH!HA!、汽茶等無糖飲料,新勢力也出現了,打著無糖的招牌接連“更新”了汽水、啤酒和酸奶。正如健怡可樂帶火阿斯巴甜,新的無糖故事里,也有新的代糖粉墨登場。畢竟對于大多數消費者來說,不是不愛甜,只是不愛“糖”。2021年,搭上了元氣森林的快車,赤蘚糖醇供應商三元生物的凈利潤是五年前的27倍,而可口可樂和雀巢的供應商保齡寶也加大赤蘚糖醇產能,凈利潤同增281%-321%。質疑也隨之而來——赤蘚糖醇健康嗎?代糖到底有沒有熱量?吃多了會脹氣嗎?事實上,自阿斯巴甜被廣泛應用后,圍繞著代糖的爭論就從未平息過。有民間研究表明阿斯巴甜會致癌或導致胎兒早產,Facebook上還有上千人的健怡可樂戒斷小組。從2007到2013年,健怡可樂在美國銷量減少近五分之一[6],嚇得可口可樂在2013年推出了以甜菊糖(2008年才獲批的新代糖)為原料的Coke Life。

面對質疑,食品公司的解決方式很簡單:既然阿斯巴甜有害,那我就迭代一下。

結果就是,甜味劑的更新換代越來越快,也越來越讓人眼花繚亂:從糖精到甜蜜素的升級花了近60年,而從阿斯巴甜到安賽蜜僅用了兩年,剛靠著赤蘚糖醇登陸深交所的三元生物,上市不到半年已開始籌備阿洛酮糖的產線。五花八門的成分表取代了花花綠綠的包裝,擁有更直擊人心的廣告效果。只不過,當消費者們徘徊在冰柜前閱讀成分表時,心中難免疑惑——三氯蔗糖、赤蘚糖醇、甜菊糖、羅漢果甘......這些都是什么?03

健康的幻覺

成分表頻繁更迭的背后,一方面是品牌面對質疑時的偷梁換柱,另一方面,其實也是一種“降本增效”。代糖分兩種,一種是化學合成的代糖,通常更便宜。比如阿斯巴甜的甜度是蔗糖甜度的200倍,要實現和蔗糖同樣的甜度,其成本只有蔗糖的1/2不到,更新一代的安賽蜜單位成本只有蔗糖的1/4。另一種是天然提取物,比如赤蘚糖醇、甜菊糖、羅漢果甘,的確是比化學合成物更健康一些,但也因價格過高,遲遲難以扛起甜味劑的大梁。例如,赤蘚糖醇的成本是蔗糖的4倍,因此,在無糖氣泡水背后的成分表上,赤蘚糖醇后面,永遠還得跟著三氯蔗糖、阿斯巴甜、安賽蜜的名字。甜讓人上癮,“我們總是把最難抗拒的東西妖魔化”[7]。但糖讓人避之不及。因此,食品公司們想方設法隱藏糖的存在:用60種不同的說法來表示糖、在人們覺得不甜的食物(比如酸奶)里加糖、用甜味劑代替蔗糖、縮小包裝讓人產生糖很少的錯覺……80年代,美國食品加工業已經到了增長天花板,碳酸飲料、番茄醬、啤酒等食品飲料都進入存量或減量期,越來越賣不動了。例如百年老牌蕃茄醬亨氏,彼時的年增長率不足2%,而人均GDP的增長達到了7%[8]。人們的收入水平在增長,但人數沒增長。這種情況下,食品巨頭們很難再賣的更多,迫切需要從粗放的鋪量轉向提價或提質。美國的“消費升級”冒頭了,以健康為賣點,食品公司靠配料表創新謀利。那些勇立潮頭的食品巨頭們,在感知風向上永遠快人一步。過去幾十年,雀巢公司為全球人民的口味變甜貢獻巨大。但從2015年開始,雀巢也開始喊著要減糖了:“用更多天然成分代替糖,或確保產品低于一定量卡路里”。減糖目標是到2018年底將糖類產量減少10%[9]。可口可樂率先在荷蘭推出了無糖無卡的雪碧,效果立竿見影。這一年,雪碧在荷蘭的銷售額增長了25%,比往年都高。奧利奧的母公司億滋國際,在2020年減去了巧克力30%的糖份,剝離口香糖、荷氏薄荷糖等業務,還創立了SnackFutures投資公司,把“對人類有益”寫在官網首頁,全球搜集那些和自己以前業務背道而馳的0糖低卡品牌。而讓這一切計劃順利著陸的,是食品公司們在輿論制造上的煞費苦心。50年前,制糖業就開始暗中資助哈佛科學家,用于研究膳食脂肪危害心臟健康,從而淡化糖在心臟病中的作用。當今絕大多數的營養研究,都少不了食品巨頭的干預。紐約大學營養學家Marion Nestle發現,近170項所謂的營養學研究中,約有90%有利于贊助商的利益[10]。科學研究的背后金主是行業和公司,“科學”兩字就得打個問號了。一個更諷刺的例子是,美聯社曾發布過一項調查稱,吃糖果的孩子往往比不吃糖果的孩子體重輕。這項研究其實是由美國糖果協會資助完成的,結果如此荒唐,倒也在情理之中了。從裹著糖衣的維生素片,到食糖有害論的甚囂塵上。上一輩人因早起能吃上甜乎乎的牛奶麥片而感到幸福,這一輩人的幸福則要靠今日抗糖計劃來達成。當初讓你吃糖的,是卡夫、通用磨坊、雀巢和可口可樂,如今勸你少吃糖的,依然是他們。糖的形象崩塌是如此輕易,只需巨頭們動動手指,換個配方、包裝和說辭。不只是糖,鹽和味精也有過同樣的遭遇。在美國人民血壓高升的80年代,鹽被人人喊打,樂事薯片、奇多玉米片花5200萬美金推廣,通通失敗。近十年來,雞精在我國成功上位,得歸功于味精致癌論,太太樂業績高增的同時,蓮花味精市場份額縮水了近10倍。在追求增長的路上,食品公司不斷升級自己的配方魔法,從操縱極樂點到操縱健康的幻覺——消費者無從選擇、無力辯駁,這就是食品工業演進的鐵律。尾聲

2015年,劍橋大學醫學博士今村文昭在《柳葉刀》上發表了一篇論文[11],稱全世界最健康的飲食大多在撒哈拉以南的非洲,而不是物質極大豐富的歐美。盡管非洲的營養不良率高達24%,至今還需要烏克蘭的糧食援助,但如果只考慮健康食品的消費占比,人均GDP700美元的乍得人吃的最健康。這篇論文在營養科學界造成轟動,并引發了人們對健康飲食的反思。半個多世紀以來,發達國家致力于讓人們吃飽肚子,孕育出了更快、更多、更令人滿足的食品工業,卻也一手摧毀了人類沿襲數千年的飲食習慣。于是,在尚未被食品巨頭侵蝕的非洲大陸,人們“幸運地”過上了一種健康生活:吃小米、木薯和魚干 ,就像是在食品工業化時代到來前那樣。不過,那些積極為自家產品站臺的大公司管理者們,背地里飲食習慣卻在向非洲人看齊:卡夫公司的CEO拒絕汽水和零食;雀巢公司的CEO晚飯只吃魚;靠著樂事年薪百萬的鮑勃·林,從來不吃薯片。從自己親手締造的食品帝國里,他們收獲了數不盡的金錢、地位和聲名。為此,他們不惜重金,孜孜以求地編織著一個關于健康、快樂、美味的謊言。

[1] Revealed: the ture extent of Ameria's food monopolies, and who pays the price, The Guardian.[2] 《鹽糖脂:食品巨頭是如何操縱我們的》,中信出版社[3] 《甜蜜的,致命的:糖如何毀掉我們,以及我們如何擺脫它》,廣西師范大學出版社[4] The History of Aspartame, Harvard University’s DASH repository[5] 2021中國無糖飲料市場趨勢洞察報告,中科院[6] 可口可樂三代無糖產品沉浮,哪些力量決定代糖食品的創新命運,未來主議[8] 食品飲料行業專題研究:復盤美國1980s,消費品“牛市”的思考[9] Sugar reformulation: Nestlé strips out billions of calories over three years in UK & Ireland[10] Sugar Shocked? The Rest Of Food Industry Pays For Lots Of Research, Too[11] Dietary quality among men and women in 187 countries in 1990 and 2010: a systematic assessment