文: 侯賞

來源: 食物天地人(ID:shiwuzq2021)

導語

據央視新聞9月24日消息,中國社會科學院農村發展研究所研究員李國祥表示:今年七八月份長江流域嚴重的干旱非常罕見,也很異常,它對秋糧的影響已經發生了。面對這樣的極端氣候,我國的農業生產模式是否急需做出調整呢?帶著這樣的關切,人民食物主權網絡和心?田計劃于2022年9月2日聯合主辦了《全球氣候變化與農業應變之道》的專題研討會。

之前,本號陸續推送了中國農業大學農學院王小芬老師在研討會上的分享——《王小芬 | 如何利用廢物調控農田健康,實現有機、保產又保碳》和中國土壤學會科普工作委員會的陳能場老師的分享——《陳能場 | 土壤固碳致雙贏:土壤健康+緩解氣候變化》。今天我們推送的是公益組織食通社在該研討會上的分享——《京津冀和華南地區“氣候變化和生態小農”調研之觀察和心得》。

面對極端天氣,農戶或舉步維艱,或另辟蹊徑,或隨機應變……一位連續兩年遭遇水旱的農戶說:“良農不為水旱而不耕。”其背后是種種不為人知的不易和辛勞。公益組織食通社主要關注可持續的食物體系,生態農業是其中極為重要的一環。他們實地走訪京津冀和華南地區的多家農場,收集那些未被看見的、真正參與農業生產的從業者的經驗,在本文中匯集為一個聲音,揭開了氣候變化之下生態農業的真實的一角。

銀林農場:低洼地帶種植

01

氣候變化是什么?

都說農業是靠天吃飯的。新聞中報道的干旱、暴雨等天氣情況,也被稱為農業上的極端氣象事件。我們探訪的三和雨順農場位于河北灤州市,這里去年下了一場號稱50年以來最大的暴雨,結果這個記錄到今年就又被打破了。今年八月,灤州再次遭遇暴雨,測得降雨量280毫米,相當于把當地半年的降雨量都下完了。類似的極端天氣越來越頻繁,農民也明顯感覺到了這種極端天氣是有問題的,跟氣候變化是有關系的。

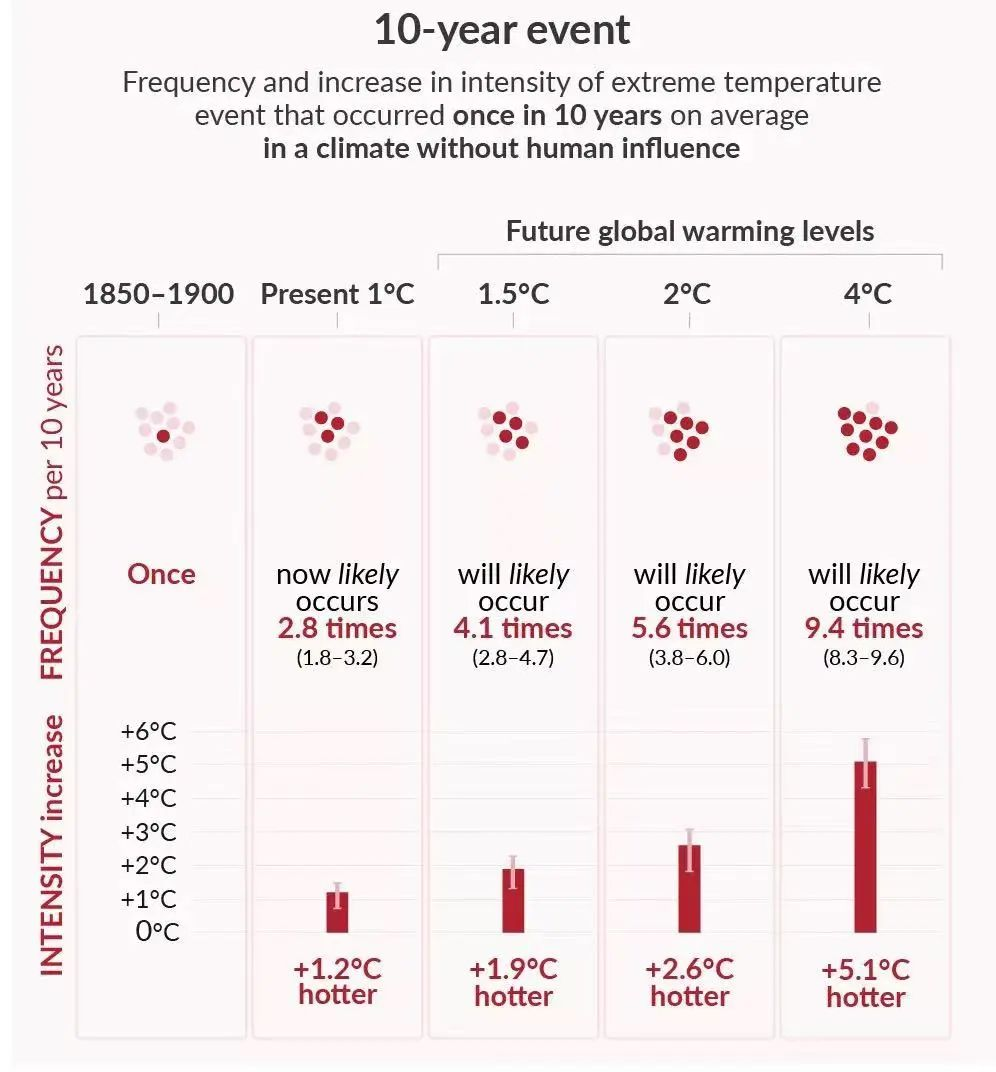

那極端天氣跟氣候變化有什么關系呢?據聯合國政府間氣候變化專門委員會(簡稱IPCC)報告,假設原本極端天氣的發生頻率是每十年一次,那么當全球升溫1度(和工業時代以前相比),極端天氣的發生頻率就會變為原來的2.8倍;升溫4度,就變為9.4倍。也就是說,原先十年一遇的情況,以后幾乎每年都會出現。我們當下正處于升溫一度的階段,并且形勢仍在惡化,因此極端事件的發生頻率將會越來越高。與此同時,氣溫升高還造成了極端的干旱和降水,而氣候變化會不斷增加此類事件發生的頻率。

食通社試圖采用氣候變化的視角去看待極端天氣事件,并在此框架下突出生態農業的價值。IPCC第六次評估報告《氣候變化2022:影響、適應脆弱性》中將農業生態學(agroecology)描述為生態農業下的一個門類或理念,并評估為一個變革性的氣候變化的適應方式。許多國際研究者同樣認為,生態農業在減排和適應氣候變化方面具備長足優勢。

實際情況如何呢?食通社決定去探訪那些真正種地的農人,通過小規模生態農業的切口,去管窺農業與氣候變化的關系。生態農人如何認識氣候變化?氣候變化怎樣影響了他們,他們又如何應對?那些未被看見的、真正參與農業生產的從業者的經驗,在這篇文章中匯集為一個聲音來告訴大家,生態農業究竟產生了哪些影響。

食通社主要探訪的區域為廣東、廣西和北京附近,一共采訪三十九位農戶,實際走訪二十多家農場。以下是他們的親身遭遇,如果有轉述不當的地方,歡迎從業者與學者們指正。

食通社的足跡,點擊圖片可放大查看

02

農戶遭遇了什么?

氣候異常。用農友的話說:“該熱時不熱,該冷時不冷”。有人認為,氣候變化的結果就是溫度上升。但在部分地區,反倒會出現溫度異常下降的情況。廣東有兩家農戶,一位叫楊國星,他說,由于插秧時溫度低,四、五月份時秧苗特別難長。另一家農戶也種水稻,叫鄧麗妃,她說,華南地區每年都有“寒露風”【編者注:寒露風,是寒露節氣前后出現在中國南方的一種氣象。秋季冷空氣侵入后會引起顯著降溫使水稻減產的低溫冷害。它多發生在“寒露”節氣,故名“寒露風”】,正常情況下,稻子會在“寒露風”之前由青轉黃。去年由于“寒露風”提前到來,溫度驟降,稻子無法轉黃,結不出籽。

忽冷忽熱。今年8月,正當北京氣溫持高不下時,就在旁邊不遠的張家口的快樂返鄉青年農場,突然降下了霜凍。降溫天氣提早出現在八月底,導致土豆在地上的部分完全凍死,只得提前從地里起出。廣西桂林種植玫瑰的周慈玉發現,玫瑰的花期原本在每年清明節到五月份期間,但由于今年溫度持續較低,玫瑰一直沒有開花。一天下午,突然天空放晴,氣溫上升,很多玫瑰花一下子都開放了。但好景不長,氣溫又突然回降,結果折損了玫瑰花的品質。

被霜凍打蔫的土豆

旱澇時間長。今年廣東先是經歷了一場特大暴雨,緊接著又經歷了一場大旱。從化的農戶小玉姐說,當地是“旱也包月,雨也包月”。七月底,連月的降雨剛剛過去,又逢連月無雨的旱情,導致農戶的紅薯種不下去。這一現象很符合氣象學上描述的氣候變化的趨勢:小雨在減少,大雨、暴雨在增多,可能一整個月都悄無聲息,但一下就沒完沒了,可謂“不雨則已,一雨驚人”。另一位在廣西種水稻的農戶戴云云說,往常在收水稻之前都需要曬田,由于去年連綿的陰雨,沒法曬田,導致已經成熟的稻谷在稻穗上發芽了,損失快一半。這是非常罕見的情況。

氣候影響昆蟲。首先,害蟲的整體特征發生了變化,有利有弊。平日農場的趙飛舉例說,因為氣候溫暖,跳甲發生早,于是繁殖的代際增多,害蟲總量變大,控制起來愈發難;另一方面,蘆筍上的害蟲量減少了,帶來利好。其次,傳粉的蜜蜂也受到了影響。一位廣西的農戶說,由于連續的陰雨,四、五月份時花朵無法授粉,蜜蜂因采蜜難而大量死亡。再者,據華南地區的農戶觀察,針蜂(即果實蠅)入侵也跟當地的氣候變化相關。針蜂不僅以柑橘、西紅柿等水果和茄果類為食,甚至連南瓜、冬瓜等瓜類的厚殼也能叮破,對當地農場造成極大的影響。

針蜂入侵

03

農戶如何應對?

應對方式有很多種,其中值得強調的是生態農業的特殊性。比如承德的戀鄉農場,去年夏天由于雨水大,農場里的病害十分嚴重。在這種情況下,生態種植農戶并不依靠藥物,而是注重強韌的農場生態,想方設法加以改善。這便是生態種植農戶與普通種植農戶之間的差別。

農場生態的韌性。北京小柳樹農園的柳哥觀察到,去年暴雨期間,一般農場都會積水,但他家的土壤經過長期改良,脫水性比較好,雨水很快就消下去了。從化仙娘溪的楊國星利用稻草秸稈做覆蓋,應對夏天炎熱干旱的天氣,效果較好,普通農戶也紛紛效仿。在廣東地區,荔枝產量有“大小年”之分,今年是小年,因為雨水很多,荔枝得上了腐霉病,蒂蛀蟲爆發得也很厲害。但廣州的銀林農場能夠較好地控制住病蟲害,原因在于種植株距大,分布較為分散,且農場種植的品類多樣化,令病害很難擴散開,因此荔枝品質相對較好。這些都是改善農場生態的好處。

仙娘溪星哥:秸稈覆蓋

銀林農場:荔枝病害少

“適地適種”。低洼地帶的土地無法通過改良基礎設施來抗衡極端暴雨的影響,怎么辦?銀林農場的郭銳說,那不如就在低洼地帶改種耐水性好的植物,比如水稻、空心菜和紅薯葉子。允許多樣化種植,擴大了植物的可選擇范圍,進而增加了應對優勢。同樣,據平人農場的趙飛介紹,山西靈丘縣地區因為有強烈的“倒春寒”,種杏樹無以為繼,當地農戶只好改種其他作物。

抗逆品種。農戶戴云云說,由于去年干旱嚴重,他在陽朔的田里土地干裂,完全無法放水淹田只能改為旱作。結果他的稻米雖然大幅減產,而相比較之下,周圍農戶的雜交稻則徹底絕收。變量在于戴云云種的是一般農戶不再保有的老種子,具有較強的抗逆性。廣西的農戶韋光海種植老品種的沙田柚,產量非常穩定,也更抗病害。相反,他們周邊的很多農戶為了追求收益高的新品類,都選擇了樹齡短、抗逆性較差的品種。

左圖:戴云云的老品種水稻;右圖:韋光海的沙田柚老樹

上述兩點中存在一個隱含條件:種子或品類上的多樣化,一方面要求開展多樣化種植,另一方面更需要多樣化的銷售途徑來實現對接。

靈活調整種植計劃/隨機應變。雖然種植計劃可以根據氣候變化加以調整,但目前的氣候變化具有很大的不可預測性。平人農場的趙飛說,種晚茬玉米就是在“賭”:7月種一批,8月再種一批,既然說不準霜凍什么時候降下來,多種一些說不定就能活下去。廣東的綠手指農場說,他們摸清規律,得出一個土辦法:每年的降雨量大約相同,假如上一茬雨量超標,那后期大概會降水不足,高開低走,反過來,也可以估測出低開高走的趨勢。

除此之外,生態農場還要接受來自外部的支持與挑戰。

04

外部的支持與挑戰

農場生產的多樣性,需要從后端匹配合適的銷售渠道。食通社在采訪過程中發現,那些生存較好的農戶無一例外,都有相應的支持體系去支持他們的多樣化種植。

但也有挑戰,比如異常天氣影響農場勞動力。在廣東,很多農場主要雇傭五、六十歲年齡段的人做幫工。但由于氣溫高,容易中暑,農民考慮到身體健康,不愿意來農場,農場有時也不愿意請他們來幫工。其它挑戰還包括外部生態環境、基礎設施建設、氣象保險推廣難,小農戶參保難等等。

生態農業為氣候變化提供了許多解答方案,它們不只在各類研究報告中,更在一線農人積累的經驗中。讓更多人知道生態農人對于氣候變化有自主的觀察與應對辦法,展現生態農業對于氣候變化的價值,需要我們不斷地發聲表態。