文:穆棉資本 陳十一

來源:浪潮新消費(ID:lcxinxiaofei)

C(碳),作為地球最基礎的元素之一,自初中起就被我們所熟知。碳是地球上形成化合物最多的元素,以多種形式廣泛存在于大氣、地殼和生物之中。

在水和大氣中碳主要以CO2、碳酸和碳酸鹽的形式存在:石油、瀝青和天然氣都是碳氫化合物;巖石礦物中含有構成碳酸鹽形式的碳;以及所有的動植物肌體均由各種復雜的含碳有機化合物構成,碳被視為組成一切動植物體的基本元素。

也正是碳,準確地說是二氧化碳,是全球變暖背后的罪魁禍首。

據IPCC數據顯示,2016-2020年這五年,是自1850年有儀器觀測記錄以來最熱的五年,2019年的二氧化碳濃度高于200萬年來的任何時候,甲烷和一氧化二氮的濃度也達到了80萬年來的最高水平。

過去的近200年間,科學界做了一系列研究關于氣候變化背后的原因,逐步證實了全球氣溫上升與二氧化碳、一氧化二氮、臭氧等溫室氣體之間的強關聯性。

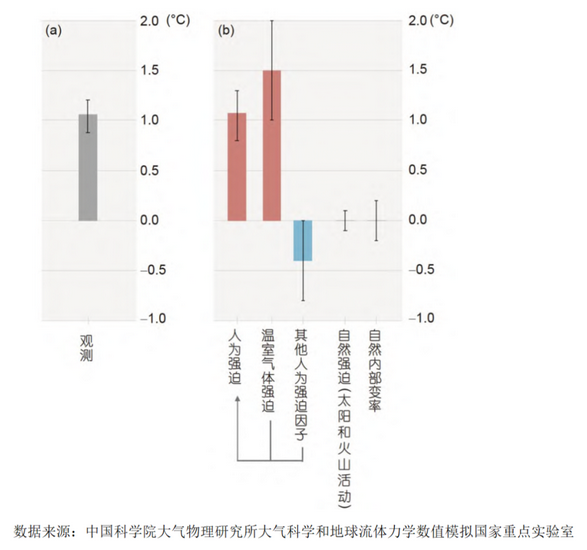

圖:2010-2019年相對于1850-1900年的全球平均增溫及歸因

2021年,諾貝爾物理學獎授予了氣象學家真鍋淑郎,他與同事建立的“輻射-對流模式”,從物理學角度詮釋并量化了二氧化碳與全球變暖之間的關系。

基于該模型,科學家們預測出CO2濃度每增加一倍,全球平均溫度將升高約2.3℃。

在如此直觀的數據和高頻的極端天氣面前,減少二氧化碳排放成為當前全球亟需解決的問題。

01

以國家為單位,制定減碳目標

隨著科學界逐步明晰二氧化碳對氣候變化的影響,碳排放問題在諸多國際性問題中的重要性也愈來愈高。1992年,聯合國通過了《聯合國氣候變化框架公約》,最終目標是“減少溫室氣體排放,減少人為活動對氣候系統的危害”。

1997年的《京都議定書》,作為《聯合國氣候變化框架公約》的補充協議,向各國發出了“發達國家從2005年開始、發展中國家從2012年開始承擔減少碳排放量的義務”的號召,共有84國簽署。

此后,各國相繼出臺相關政策或將減碳納入政府工作議程。

根據Energy & Climate Intelligence Unit統計,截至2022年6月全球已有136個國家明確了“凈零排放”目標,其中6個國家自稱已實現該目標,17個國家明確落地了相關法規(In Law),33個國家頒布了相關政策文件(In Policy Document),剩余國家做出了相關申明(Declaration/Pledge)或提案(Proposed/In Discussion)(大家可以在以下網站查詢各國的碳中和進程:https://zerotracker.net/)。

我國在2020年9月明確提出2030年“碳達峰”與2060年“碳中和”的目標。

“碳達峰”是指在某一時點二氧化碳的排放達到峰值不再增長,之后逐步回落,標志著碳排放與經濟發展實現脫鉤;

“碳中和”是指在一定時間內直接或間接產生的二氧化碳排放總量,與通過植樹造林、節能減排等方式抵消的二氧化碳,正負抵消,實現全國內二氧化碳“凈零排放”。

2021年,《關于完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》和《2030年前碳達峰行動方案》兩份關于碳達峰、碳中和工作重要的政策文件相繼印發,詮釋了我國對減碳的決心和計劃。

各國應對碳排放的舉措

從減碳的方式方法來看,主要有三大類路徑:從源頭控制碳產生,碳捕捉(捕捉、封存或轉化環境中的二氧化碳)和碳排放交易。

具體來說,從源頭控制碳產生通常是目前碳減排最主要的途徑,包括制定企業污染物排放標準,制定碳排放稅收政策如碳稅、能源稅等;以及調整能源結構,即通過新能源例如太陽能、風能、核能等替代傳統化石能源如煤、石油、天然氣等。

碳捕捉最傳統的方式是通過植樹造林、植被恢復等措施吸收大氣中的二氧化碳(也稱為碳匯),此外近年科技領域也在不斷研發物理吸收、化學吸收、生物吸收二氧化碳等新技術路線。

碳排放交易是指國家和企業之間通過市場化的碳交易體系,對碳排放的權利/額度進行流通交易。

歐盟作為應對全球氣候變化的先行者,在以上各種減碳途徑上都處于全球領先水平,我們因此可以從歐盟的實踐中看到不同途徑的真實效果。

1973年的《環境行動計劃中》,歐盟就提出要制定污染物排放標準以評估企業生產排放情況,更重要的是確定了“污染者付費”原則,即企業必須采取相應的措施或支付費用以消除或減少對環境造成的污染,從而倒逼生產技術優化或將生產轉移至發展中國家。

在1990年之前,歐盟在減排上都以污染治理為出發點,尚未大力開展能源結構調整,因此雖然二氧化碳排放增長率從1946-1972年間的5.2%下降至1973-1989年間的1.9%,但二氧化碳的排放總量仍呈現上升趨勢。

由于從環境治理的角度出發在減碳上的效果不甚理想,歐盟于1986年提出《能源政策》,將開發利用可再生能源作為改善歐盟能源結構的發展方向。

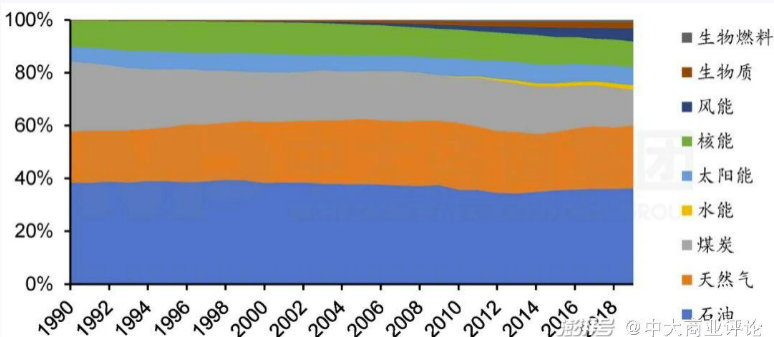

自20世紀90年代開始,歐盟主要在推動新能源的開發利用、補貼新能源項目,以及推動一系列碳匯技術的創新。在1990-2019年間,歐盟新能源占比逐步提高,傳統能源占比自2009年起就保持在80%以下。

圖:1990-2019年歐盟能源結構 數據來源:Our World in data

此外, 歐盟從21世紀開始大力推行碳排放交易體系,使碳排放成為一種權力,賦予其流通性,從而具備進入市場進行交易的基礎。

在歐盟的碳排放交易體系下,企業可以通過免費分配、拍賣或混合方式獲取碳排放配額,隨后企業可以根據自身碳排放情況對碳排放配額進行交易,能夠賣出配額獲取額外的經濟利益或購入配額滿足碳排放需求。

從結果來看,基于以上諸多措施,歐盟2018年的碳排放量為33.3億噸,相比1990年減少約22%,減排效果顯著。

圖:碳排放交易推動碳減排機制

在過去的5-10年間,我國在能源、工業、交通運輸、城鄉建設等細分領域的能源結構的優化上也做出了不少努力,包括大力發展風能、太陽能等清潔能源,大力推行新能源汽車等,這些舉措都在降低碳排放上取得了顯著的成績:

- 能源結構優化:2010年,我國一次能源(指自然界中以原有形式存在的、未經加工轉換的能量資源)中原煤占比81.3%、石油10.4%、天然氣4.5%、水電、核電等非化石能源占比不足4%,而到2020年一次能源中非化石能源占比已經提升到近15%。

根據聯合國歐洲經濟委員會的關于《全生命周期發電選擇》報告,每千瓦時太陽能發電的碳排放量僅為燃煤或天然氣發電的3-6%,而每千瓦時風能發電的碳排放僅為為燃煤或天然氣發電的1-2%。根據我國當前的太陽能和風能的發電量占比,每年可節省2-3億噸碳排放。

- 新能源汽車行業發展:2021年,我國新能源汽車銷量達352.1萬輛、同比增長1.6倍,新能源汽車保有量達到784萬輛、占汽車總量的2.6%;相比傳統燃油乘用車,每輛新能源車在使用環節可減少碳排放3-4萬噸/年,現有新能源乘用車每年合計可減少碳排放1,500萬噸。

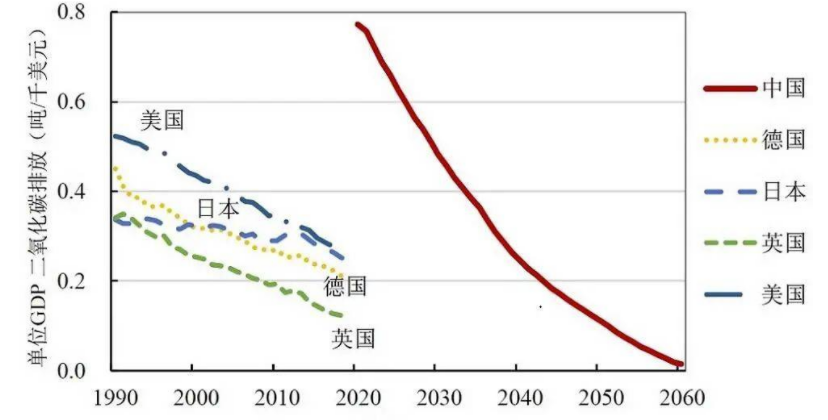

但是,對比各國單位GDP的二氧化碳排放量,我們可以看到與在減碳進程上先行幾十年的發達國家相比,我國的減碳任務更加艱巨,且時間更加緊迫。

于是在《關于完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》和《2030年前碳達峰行動方案》中,我國進一步明確了碳達峰、碳中和工作的主要目標,減碳路徑措施及相關配套措施。

減碳工作將分2025年、2030年、2060年三個階段逐步推進,主要通過加大非化石能源的占比,加強森林建設等增強碳匯能力,以及完善配套機制如碳交易市場化機制和綠色低碳投融資政策等,最終實現碳達峰和碳中和的目標。

圖:中國雙碳戰略目標及當前單位GDP二氧化碳排放量與主要發達國家對比

03

低碳生活之于每一個人

在艱巨的減碳目標面前,除了在傳統意義上能耗較大的工業、交通、建筑領域國家層面的政策推動,還有哪些方面和途徑可以幫助我們共同實現碳中和目標?

對于我們每一個普通人而言,是否能在日常生活中為減少二氧化碳的排放真切的做出一份努力?

人的日常生活中無時無刻都在產生二氧化碳,從早起裝扮所用的化妝品和一件T恤,早餐的第一杯牛奶,公交或打車上下班,到下午隨手在便利店買的一瓶水,再到晚上和朋友聚餐點的一瓶葡萄酒,碳足跡悄無聲息地留在了我們每個人的一舉一動中。

也許我們很容易質疑“這些小事兒能有多大的碳排放呢?”,或者反駁“這些都是我們每天所必需的,是不能免去的呀!”。但若真的仔細推敲一下,其實這些舉動背后蘊含的碳排放是相當驚人的。

“低碳生活”是人類認知的進化,關于如何以更平和的方式與世界和環境共處的選擇。穆棉資本和內向基金所一直秉承的長期主義,自然包含著與環境的長期和諧共處,近期我們也在服務和投資過的諸多創業公司身上看到了他們在低碳環保上的具體行動。

我們堅信不管是作為企業、創業者,還是普通消費者,我們都能夠踐行低碳理念,切實地為地球更美好、更長久的發展貢獻一份力量。

技術革命:從日常開始,飲水低碳化

中國人飲水自古經歷了地表水(河流湖泊)、地下水(打井)、自來水(管線)、桶裝/瓶裝水(大物流)以及當前逐步進入凈化水的幾個階段。

從去污染有害成分到保留水中的營養物質,飲用水行業的核心驅動力是對水的品質的要求逐漸提高。目前國人飲水仍處于瓶裝/桶裝水主導的階段,瓶裝/桶裝水占比75%、傳統燒開水占比22%,而凈水設備對應的凈化水僅占3%。

瓶裝/桶裝水的盛行除了消費者追求更加高品質的飲用水之外,與包裝飲用水企業的宣傳引導也密切相關。1930年,德國人在青島建立嶗山瓶裝礦泉水廠嶸山(嶗山前身)礦泉水廠,開啟了國內瓶裝水的歷史征程。

此后,1965年龍川“霍山牌”的第一瓶天然礦泉水,1989年龍環公司(怡寶前身)的第一瓶純凈水,2000年農夫山泉發起的“天然水vs.純凈水”之戰,以及后續的一系列高端礦泉水品牌例如“水中貴族”百歲山、加多寶高端水品牌“昆侖山”、華彬集團的“芙絲”端水等,不斷通過純凈度、礦物元素豐富度、泉水稀有度等系一系列營銷方式來吸引消費者的目光。

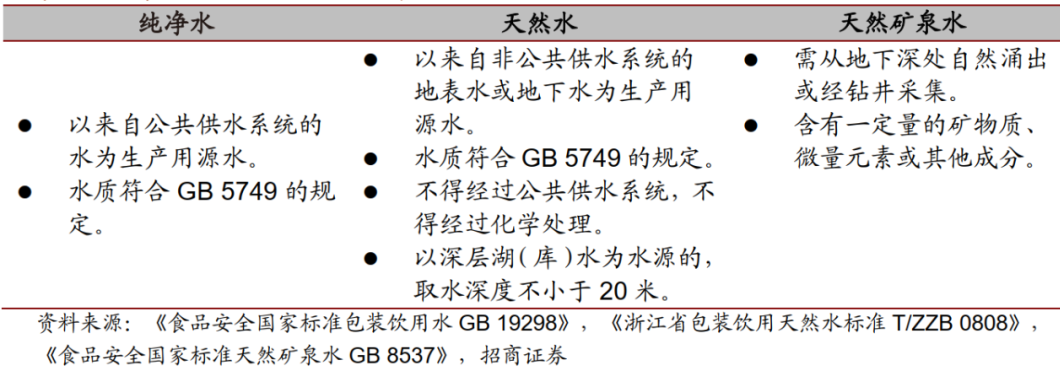

而實際上,消費者對于不同類型水的真實差異仍處于認知模糊甚至無法感知的階段。

表:純凈水、天然水及天然礦泉水水源對比

回歸到水的本質,我們是否真的需要大自然的搬運工?將天然水從偏遠山區中挖掘出來進行加工,再通過大小物流將水搬入商超便利等渠道中,賦之以美觀的瓶身和包裝陳列在貨架上,這一系列活動涉及諸多能源的消耗,并伴隨著大量的碳排放。

消費者真正需要的其實是充足、安全,以及部分人群消費升級下富含營養元素的健康飲用水。

我國自建國起就一直致力于城市供水體系的建設和完善。截至2020年,我國城市供水綜合生產能力為3.2億立方米/日,供水管道長度達100.6萬公里,供水普及率已達到99%,基本上能夠適應經濟和社會發展的需要。

針對自來水的安全性,國家早在1994年就出臺了《城市供水條例》管理并監管城市供水的穩定性和安全性,而《城市供水水質標準》中也明確了無毒無害、感官性狀良好等水質標準,即使部分管道存在一定的二次污染問題,但只要燒開或者二次過濾凈化就可以放心飲用。

這些已經完善鋪設于城市地下的自來水管線,它們全天24小時將水穩定、安全、及時地從各個城市的自來水廠送入各家各戶。

在此基礎上,我們可以選擇燒水壺或者家用凈水設備對自來水做進一步處理。當前的家用凈水設備除了通過濾芯濾膜等技術幫助我們進一步過濾二次污染以外,還可以保留水中的礦物質等營養元素,滿足我們安全性和健康性的飲水需求。

更重要的是,與瓶裝/桶裝水相比,凈水設備可以大幅減少耗材的使用以及運輸過程中的能源消耗,從使用價值和社會效應上來看都是一種更優解。

為了更直觀的感受凈水設備可能帶來的減排效果,我們從生產包裝到回收利用的全生命周期對瓶裝/桶裝水的碳排放量做了大致估算:假設中國每年瓶裝水銷量在1千億瓶左右,每年將產生近2,000萬噸的二氧化碳排放。

生產環節和運輸環節是碳排放的主要來源。根據美國塑料回收協會(APR),生產1kg原生PET塑料樹脂大約需排放2.23kg二氧化碳。假設都為550ml的瓶身,1kg PET塑料樹脂大約可生產20個瓶身,即每550ml的瓶裝水的瓶身在生產環節會產生112g二氧化碳。

而在運輸環節中,假設每瓶水從水源到工廠再到配送站的平均運輸距離為1,000公里,一輛6.8米的貨車(一次性可裝載1.5萬瓶550ml瓶裝水)每百公里油耗約30升,每升汽油對應的二氧化碳排放量約2.25kg,即每瓶550ml瓶裝水在運輸過程中的二氧化碳排放量約45g。

也就是說,我們每消費一瓶550ml的水,就是在排放超過150g的二氧化碳。此外,瓶裝水的浪費率約10-20%,對應了每年超萬噸的水資源浪費。PET瓶回收時也會進一步產生廢水廢氣等污染物,瓶裝水在飲用環節和回收再利用環節也會進一步對環境造成負擔。

礦泉機領導品牌“家里泉”也看到了以上問題,致力于為家庭消費者提供安全、高品質、智能便捷的飲水解決方案。

通過水質凈化和酸堿度調節技術、4D殺菌技術、礦源甄選和識別技術、天然礦泉還原技術等,家里泉將天然礦泉水的生成、凈化、飲用整個打通,讓廣大消費者在家一鍵喝上礦泉水。

圖:家里泉礦泉機產品

數百年來,玻璃瓶一直都是包括葡萄酒在內的品質酒最好的容器。不僅僅是為了便于遠距離的運輸和長時間的存儲,玻璃瓶也逐漸被賦予超出容器本身的價值,瓶身的凈重、形狀、顏色等都成為一部分消費者衡量酒品質的標準。

盡管玻璃瓶有諸多優點且上游生產環節已相對成熟,但從環保的視角來看,其碳排放對環境的污染遠未盡如人意。

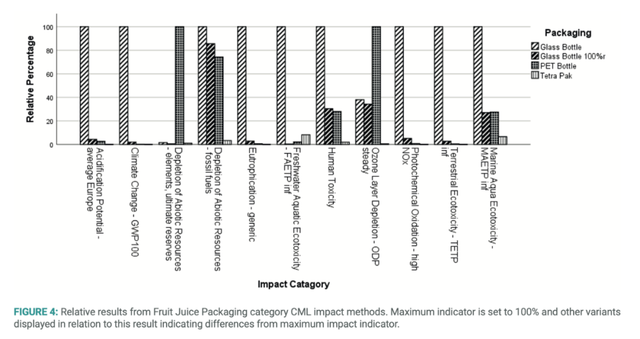

從生產環節來看,玻璃從原材料生產到最終廢棄處理的全生命周期的碳排放量,遠超塑料、易拉罐、紙基覆膜(利樂包)等其他包裝材料。

根據南安普頓大學的一項關于《不同包裝材料在全生命周期中對環境的影響》的研究,玻璃瓶對氣溫變化(根據二氧化碳的排放量進行衡量)的影響程度是PET瓶的數十倍,即使是100%回收的玻璃瓶,對氣溫變化的影響仍是PET瓶的數倍。

根據《工業其他行業企業溫室氣體排放核算方法與報告指南(試行)》,每噸玻璃制品的二氧化碳排放量在0.802~0.975噸之間,大致可估算每瓶葡萄酒瓶在生產過程中的二氧化碳排放量為700g。

材料創新:葡萄酒瓶的降碳探索

圖:不同包裝材料對不同環境維度的影響 數據來源:Brock, Alice & Williams, Ian. (2020). Life Cycle Assessment of Beverage Packaging. Detritus. 13. 47-61. 10.31025/2611-4135/2020.14025.

而目前玻璃瓶仍面臨回收不足的問題,加劇了玻璃瓶對環境造成的負擔。

中國目前的玻璃瓶回收率在30%左右,和美國相當,且國內近年的回收率逐年下降,主要原因是玻璃回收價格低(廢玻璃回收價200-500元/噸,廢紙板回收價>1,500元/噸、塑料瓶回收價1,800-2,500元),且玻璃瓶回收后的清洗成本遠高于新造玻璃瓶,缺乏回收邏輯。

此外,一瓶750ml的葡萄酒通常重量為1.5kg,而酒體本身的凈重在750g左右,有些酒瓶的重量甚至重達1kg。

因此當一瓶葡萄酒呈現在我們面前時,在運輸環節上一半甚至更多的能耗是消耗在了酒瓶上,而非酒體本身。

而橫向比較來看,承載相同體積酒體的其他包裝材料例如紙盒、PET瓶等的重量僅是玻璃瓶的數倍甚至數十倍分之一,運輸能耗也將大幅縮減將近50%。

正是由于玻璃瓶后續的一系列碳排放問題,以及在全球碳中和策略的大環境下,近年來全球不少國際酒企先后推出了低碳環保型的酒瓶。例如:

- 玳慕香檳(Telmont Champage):2021年啟動“以自然知名”的可持續項目,宣布了一系列減碳目標和措施,包括與法國玻璃品制造商Verallia合作啟動輕量化酒瓶實驗,目標將香檳瓶的重量從835g減輕至800g。

圖:玳慕香檳(Telmont Champagne)“以自然之名”可持續發展項目

- 酩悅·軒尼詩(Moet Hennessy):2019年收購了法國嘉盧佩酒莊(Chateau Galoupet),并于今年推出了兩款特殊包裝的桃紅葡萄酒Galoupet Cru Classé Rosé 2021與Galoupet Nomade 2021。

前者采用了70%再生琥珀玻璃制成的酒瓶,后者則采用扁平rPET葡萄酒瓶,100%由海洋再生塑料制成。75cl容量的酒瓶,重量僅63g,不及玻璃酒瓶平均重量的九分之一。

圖:Galoupet Cru Classé Rosé 2021與Galoupet Nomade 2021

- 醉鵝娘:國內新一代葡萄酒品牌醉鵝娘于2021年底推出了盒裝紅酒“每日紅酒WineDaily”,采用盒中袋(Bag in box)的結構,酒體儲存在復合膜內袋,再置入由可降解的BIB材料制成的瓦楞紙盒內。

圖:醉鵝娘每日紅酒WineDaily 3L裝和1.8L裝

雖然新型的葡萄酒包裝一定程度降低了原有的儀式感,但當我們知道若將全球年銷量300億瓶的紅酒瓶都替換成可降解材料(例如可降解紙盒)可減少超2,000萬噸二氧化碳排放時,是否可以多一個角度感受一瓶紅酒的喜悅?

去包裝化:拒絕面子消費,白酒褪去外包裝

酒的包裝不僅僅停留在瓶身,外包裝用料在各大酒品類尤其是白酒上的應用也不容小覷。

國內各大知名白酒品牌包括茅臺、劍南春、五糧液等的單支酒都有華麗精致的紙盒包裝,以彰顯國人宴請、送禮或收藏場景下的“氣派”。

國人對于白酒用紙盒包裝這件事早已習以為常,而在海外,即使是頂級紅酒品牌如羅曼尼-康帝也沒有獨立的單支紙盒包裝。

圖:羅曼尼-康帝木盒簡約包裝

2021年中國白酒銷量為716萬噸(其中單價超100元的中端及以上的白酒78萬噸,其余低端白酒638萬噸),若以單瓶500ml計算,對應銷量160億瓶。

假設中端及以上產品采用紙盒包裝,則對應17.3億個紙盒。生產一個白酒紙盒對應的碳排放量大約在30-50g左右,若中高端白酒能省去紙盒包裝,則可以減排5-10萬噸二氧化碳。

令人欣喜的是,國內已經有一些新興酒企注意到了包裝對于環境的壓力。

例如,新一代國民白酒品牌“光良”,已經開始杜絕獨立紙盒包裝的使用,將酒的品質進一步回歸到酒本身,為碳減排做出一份貢獻。

圖:光良無包裝白酒產品

07

產品設計:從一次性包裝到替換內芯,面霜的減塑之路

美妝個護行業在國內品牌崛起的近幾年來,迎來了高速增長。

根據艾瑞咨詢,2018-2021年中國美妝行業規模從580億元增長至780億元,年復合增長率為10.4%;面部護膚行業規模從2,234億元增長至3,174億元,年復合增長率為12.4%。

但大量品牌的涌現將行業帶入內卷的漩渦,大多數品牌都在通過更有質感的瓶身、更精美的說明卡片和紙盒包裝來體現用料的舍得,在通過直播帶貨將各色新老產品快速銷售出去之時,卻鮮有人關注到這些瓶瓶罐罐的后續走向以及對環境造成的壓力。

以面霜為例,為保證面霜活性成分的有效周期,玻璃瓶通常是首選。而為了匹配成分的稀缺性和差異化,瓶身通常會被定制成各種新奇的外觀模樣,大牌面霜甚至會采用噴漆工藝或者瓷瓶,賦以一瓶面霜尊貴的形象。

這些包裝用料在“美”的領域內無可厚非,但它們的生產和回收同樣會產生大量的二氧化碳。我們其實可以選擇一種更低碳的方式,例如使用替換裝、空瓶的二次利用、采用更簡單且環保的瓶身材質以及包裝材質等。

仍然以面霜為例,面霜的市場規模約為500-600億元,假設面霜的平均價格為300元/瓶,則目前面霜的年銷量約2億瓶;假設我們在第一次購買正裝產品后都使用替換裝,每年可節省2億瓶瓶身,保守假設瓶身均為PET材質(生產1kg原生PET塑料樹脂大約需排放2.23kg二氧化碳),則大致可減少20-30萬噸二氧化碳的排放,而實際的材質對應的碳排放將更多。

我們已經看到很多國產的美妝個護品牌身體力行地將“低碳環保”植入產品理念之中,從上游原材料到履約環節,全鏈條地控制二氧化碳的排放。

LAN蘭,作為國內新一代Clean Beauty個護品牌的代表,今年致力于從碳排放層面為品牌減塑70%。

除了在產品上始終堅持最純凈的原料之外,LAN蘭近年采取了一系列舉措來減少自身對環境的壓力,包括將產品信息寫在用甘蔗渣制成的FSC再生紙包裝盒上,減少說明卡片的使用;

油系列產品瓶身采用砂石來源的玻璃瓶,可放置香薰或盆栽對空瓶進行二次利用;

開啟空瓶回收環保項目,實現空瓶的專項回收與專業化處理等;

據我們所知,LAN蘭也將從可替換內芯、PCR環保材料包裝、運輸包裝等方面進一步踐行低碳理念。

圖:LAN蘭使用由甘蔗渣制成的FSC再生紙包裝盒

圖:LAN蘭推出可替換內芯產品與PCR外殼材料

無獨有偶,一直潛心專研成分的功能護膚品牌HBN、主打純凈美妝的DewyLab淂意等品牌也都開啟了自身的低碳之路——從可降解的包裝材料的運用、推出空瓶改造計劃活動等,都在尋求與地球和環境更友好的相處方式。

引導消費者通過去接受和擁抱這樣的方式,從而源源不斷地助力全球低碳目標。

穆棉資本和內向基金始終堅持“以創新和愛讓世界更美好”為理念,致力于服務優秀的新消費領域創業公司。

在我們的價值理念中,以更溫柔、更平和、更友好的態度去面對這個世界,是我們所追求的目標。去除冗余、去除繁瑣、去除復雜,將讓我們能夠更簡單純粹地去享受生活。

除了上文提到的家里泉、醉鵝娘、光良和LAN蘭,三頓半、蕉內等新消費品牌也始終在這個方向上努力踐行,我們也期待有更多志同道合的伙伴并肩同行!