“羊毛出在豬身上”,奇葩邏輯造就商業帝國 原創 三水 創業邦 2022-09-23 11:45 發表于北京

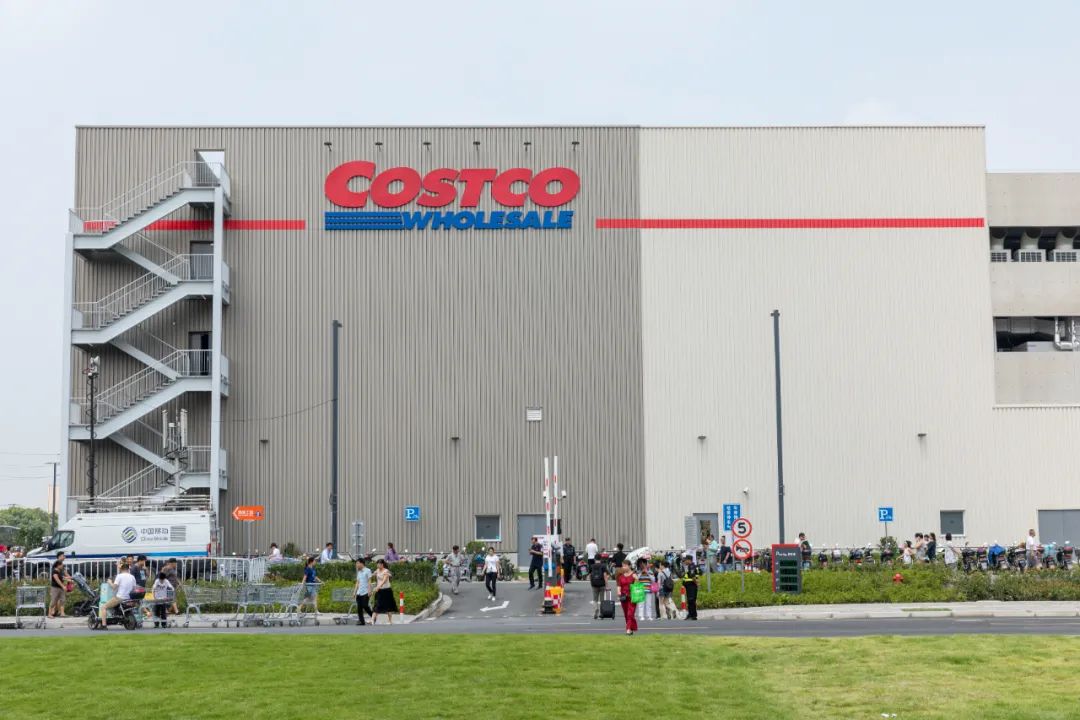

Costco的車位永遠緊張,山姆會員店里永遠人頭攢動。

作者:三水

來源: 創業邦

Costco的車位永遠緊張,山姆會員店里永遠人頭攢動。會員制倉儲零售店的模式,在中國已經有了Fudi,盒馬X等模仿者,但這一模式的締造者Sol Price,卻似乎已被人遺忘。在搜索網站上搜索Sol Price的名字,前幾頁的結果都是這幾年大火的加密貨幣Solana的價格。消費者的遺忘,并不會影響Sol Price的江湖地位。

Costco模式的創立者Sol Price的傳記,由其兒子撰寫沃爾瑪創始人山姆·沃爾頓是Sol Price的崇拜者,他在自傳中寫到,自己和零售行業中的很多人都從Sol Price“借”到了經營理念,甚至承認沃爾瑪的名字Walmart,都參考了Sol Price創立的FedMart的名字。Costco的聯合創始人James Sinegal表示,Sol Price是一個非常慷慨、富有同情心的偉大老師。“我就像墻上的一只蒼蠅,一直觀察著Sol,他的聰明才智、他所創造的理念,一切都值得我學習和敬佩。”Sol Price的身上有很多稱號。“倉儲零售行業之父”、“沃爾瑪創始人的學習對象”、“Costco鼻祖”等。在一次采訪中,當被問到“被稱作倉儲零售行業之父有什么感覺”時,Sol Price回答說,我希望自己能戴上安全套。Sol Price的第一桶金,來自于其早年創辦的FedMart。FedMart最開始是一家只做軍人和政府雇員生意的會員制折扣商店,FedMart即Federal和Market的組合詞。Fedco屬于非營利組織,可以理解為一家為美國郵政工人服務的合作社,以極低的價格售賣非食品類的商品。無可比擬的價格優勢不僅吸引著當地的政府雇員,甚至很多遠在圣地亞哥的人也愿意驅車前往。在圣地亞哥長大的Sol Price便決定開一家圣地亞哥自己的Fedco。這個想法并非一時的頭腦發熱,是綜合各種因素考量的結果。首先,1954年的圣地亞哥仍是傳統零售商的天下,受《公平貿易法(Fair Trade Law)》的保護,制造商可根據協議對某些商品規定最低售價,零售商要以制造商規定的價格售賣商品,當地沒有折扣店。其次,已經發展起來的Fedco對圣地亞哥這個地方毫無興趣,完全沒有開設分店的意愿。Sol Price向岳母租下了閑置的倉庫,又召集了8位朋友和同事出資合作,一切準備就緒后,FedMart正式開張營業。FedMart最初為非營利機構(幾個月后轉為營利公司),其使命是滿足聯邦政府雇員家庭的購物需求。因此,商店實行會員制,消費者必須是聯邦政府雇員或退伍軍人,需要支付2美元的會員費才可購物(熟不熟悉?)。為了滿足服務政府雇員和軍人家庭的定位,店內的營業時間也和其他零售店不同。因為公務員和軍人家庭在晚上購物更為方便,所以FedMart將營業時間設定為周一至周五下午從12:30至晚上9:00,周六則是上午9:00至下午5:00。為了追求低價,FedMart商品的價格只比進價貴5%,除珠寶外,大多數產品都沒有放在陳列柜中,而是放在了固定的位置,采取自助形式。此外,FedMart拒絕向執行《公平貿易法(Fair Trade Law)》的制造商進貨,以維持低價優勢。除了降低現有商品的價格,FedMart也不斷拓展店內商品類別。例如,以低于傳統藥店的價格銷售處方藥;成為第一家以批發價銷售汽油的零售商;引導公司進入食品零售領域;推行大尺寸包裝……“我們曾預計第一年會賺到100萬美元,但最終比我們預期的多出大約三倍。”Sol回憶道。

在第一家店成功后不久,FedMart又在亞利桑那州的菲尼克斯開設了第二家門店,并逐漸發展成為連鎖店。

在FedMart的探索過程中,Sol也在不斷完善自己的核心經營理念,即消費者第一、員工第二、合作伙伴和投資者次之。他表示:要提高運營效率以節省成本;為消費者盡可能提供價值更大、價格更低的商品。FedMart的成功,在于Sol Price抓住了那個時代的“風口”。上世紀50到60年代,因為冷戰,美蘇爭霸等原因,美國的政府預算占美國GDP的比例很高。在太空競賽的高潮期,NASA的預算占美國GDP的比例曾經超過1%。如果換算到今天的中國,等于中國航天系統的預算超過1.1萬億元人民幣。在這樣的背景下,政府雇員人數多且消費力旺盛,加上政府和軍隊的所在地通常不是市中心,購物選擇很少。那個時代冒出了大批專做政府雇員生意的公司。比如1960年成立、如今在全世界經營幾百家免稅店的DFS,成立之初是一家專做軍人生意的免稅店(當時駐扎在世界各地的美軍士兵有一項福利,可以在回國的時候帶一些免稅的商品)。進入70年代,因為決策失誤,Sol Price被趕出了自己創辦的FedMart。彼時的Sol Price已年近六十,但他不甘心就此失敗,將目光對準了To B業務。Sol Price發現很多中小企業(包括夫妻店、小餐館等)從區域批發商處拿貨的價格太高,認為這其中大有可為。1976年,Sol便和兒子Robert一起投入80萬美元,在圣地亞哥開設了第一家Price Club商店。 Price Club從制造商處大量購買商品,并以低價批量銷售的方式賣給小企業,售賣價格通常不超過批發成本的10%,利潤空間在5%-7%,而當時折扣零售業的平均利潤水平在22%。Price Club依舊采取會員制,最初只面向中小企業,想要入會必須繳納25美元的費用。Price Club剛開業時,出于回款速度和信用卡費率的考慮,商店不接受信用卡支付的形式。后來,圣地亞哥信用卡聯盟找到Sol Price尋求合作,希望自己的會員也能在Price Club購物。Sol Price認為可以一試,不過為了和B端的零售商做區分,采取了雙會員制度。此后不久,Price Club向所有消費者開放,只要交了會員費,都可以進店購物。兩年后,Price Club在亞利桑那州鳳凰城開設了第二家門店。到1980 年上市時,Price Club的年銷售額已達 1.5 億美元。到1986 年,Price Club的營收為7500 萬美元,銷售額為26億美元。公司股票創下每股55.75美元的歷史新高。1988年,Price Club的銷售額已經增長到 40 億美元, Sol Price便辭去了董事長的職務,由兒子Robert接任。Price Club的商品價格經常低到不可思議的程度,一如今天的Costco和山姆會員店。這種模式下,Price Club掙錢的是會員費,而不是商品本身。可以說,Sol Price發明了“羊毛出在豬身上”的商業模式,并被幾十年后的美國互聯網公司學習,再跨越大洋,被中國的互聯網公司學習。商品價格低可以吸引更多人交會員費,更多的人成為會員后,不僅省下了高昂的廣告營銷費用,也帶來了更高的銷量,更高的銷量意味著對供應商更大的話語權,及隨之而來的更低的商品價格,更低的商品價格吸引更多的人交會員費。這種類似于互聯網平臺型公司的增長邏輯最先被Sol Price發明和應用。在Sol Price創立Price Club之前,英文世界中甚少有人在商業領域中提到“Flywheel”這個詞。幾十年后,亞馬遜發揚光大了Flywheel,之后被中國互聯網公司學習,并被譯為“增長飛輪”。Sol Price的打法讓不少折扣零售商大受沖擊。沃爾瑪創始人山姆·沃爾頓曾在自傳中坦言,Sol Price的做法讓折扣零售業大為震驚,立即拜訪Sol Price向其當面取經。

1983年,沃爾頓在圣地亞哥與Sol Price共進晚餐后,沃爾頓暗自決定要照搬Sol Price的商業模式。“山姆打電話告訴我,說他打算開辦一個批發購物會員店。這并沒讓我感到吃驚。他在這方面可是赫赫有名的:觀察別人在做什么,從中吸取精華所在,再加以發揮,使之更趨完美。”Sol Price曾這樣回憶。沃爾瑪的模仿只是前兆,很快,業內涌現出了一大批復制粘貼版本的Price Club,包括沃爾瑪的山姆會員店、PACE會員俱樂部和Costco。其中,Costco直接挑戰了Price Club在西海岸市場的控制權。與此同時,傳統零售商也加入競爭大軍,紛紛出讓利潤,參與折扣之戰。值得一提的是,Costco的聯合創始人James Sinegal,1955年即加入FedMart,一直視Sol Price為自己的導師。與此同時,Price Club的擴張卻趨于保守,將自己的戰場固定在了西海岸,絲毫沒有在其他地方大肆擴張、開疆拓土的意思。背靠沃爾瑪的山姆會員店來勢洶洶,很快門店數量就超過了Price Club,隨后Costco的門店數量也趕超了Price Club。而垂直領域倉儲會員店的爆發更是將市場推向飽和的境地。無奈之下,行業老二和老三,Costco與Price Club只得尋求合并,以對抗強大的山姆會員店。Price Club與Costco合并后,最初叫PriceCostco,之后二次分家后沿用了Costco的品牌名,即今天中國消費者熟悉的那個Costco。