文:曾嘉藝

來源:市界(ID:ishijie2018)

調節腸道微生物變化的益生菌,逐漸被捧上了天。

恢復小蠻腰、緩解便秘、提高免疫力,諸如此類的種草文案在各社交平臺比比皆是。

在益生菌成為“網紅”后,基因測序龍頭華大基因的控股股東華大集團也入場了。華大集團CEO尹燁,更是親自站臺帶貨,并聲稱服用華大益生菌產品具有減肥、改善睡眠、抗抑郁,甚至呵護女性健康等作用。

短短幾個月,華大集團旗下益生菌系列產品銷售額已過千萬元。對于尹燁帶貨益生菌,華大基因公關張輝告訴市界:“益生菌是華大集團旗下華大營養的主要業務之一,與上市公司華大基因的業務無關,上市公司暫不涉及該業務。”

雖然華大基因與尹燁及其帶貨益生菌的行為劃清了界限,但這仍引來諸多爭議,比如首都醫科大學校長饒毅就炮轟尹燁代言的益生菌是“假藥”。

益生菌到底是不是“假藥”?益生菌這門生意到底有多“暴利”?

01

成本低至10元

益生菌引發眾多爭議背后,是科研領域的冷靜與市場火爆的強烈錯位。

按照世界衛生組織的定義,益生菌是指當攝入足夠數量時對宿主產生健康益處的活性微生物,核心是活菌、劑量、有益。也就是說衡量一款益生菌是不是合格,主要就看兩點,添加的什么菌株,添加的活菌量有多少。目前國標、行標并沒有作出強制的規范要求,不注明也不違反標準,這也給了當前很多益生菌品牌及生產企業“操作”的空間。

從華大“優美達”系列益生菌產品來看,是由廣州正當年生物科技有限公司代工,其中只有部分產品添加了華大集團自主研發的專利菌株。從產品配方標注便可見一二,比如華大集團主打的一款腸胃益生菌“益舒”,聲稱添加了華大自主益生菌的3大菌株——副干酪乳桿菌、植物乳桿菌、鼠李糖乳桿菌。

按照《食品用益生菌通則》的規定,食品用益生菌和含益生菌食品,均應標示菌種的中文名稱和菌株編號。比如動物雙歧桿菌BB-12(Bifidobacterium animalis BB-12),雙岐桿菌Bifidobacterium是屬名,動物animalis是種名,BB-12是菌株編號。

由于益生菌具有菌株特異性,不同的菌株可能具有不同的作用。某大學食品科學與工程學院副院長強調:“在益生菌功效機制及其宿主的腸道菌群的認識方面還有很多不清晰的地方,所以我們同時注重或承認菌株特異性(A菌有用、B菌不一定有用)、人群特異性(對張三有用、但對李四不一定有用)、時間特異性(同樣的臨床表現上次有用但這次未必有用)。”

益生菌的菌株編號就像每個人的身份證,雖然都叫張三,但東北的張三和北京的張三是不一樣的。有些商家混淆視聽,產品里打著添加“XXX益生菌”的旗號,卻不標明添加的是哪一種菌株。

(營養師王喜平提供了當前華大基因在售益生菌食品概況圖)

不僅在菌株標注上可以大做文章,很多生產企業在添加的活菌數量也有不少水分。市界在向一家益生菌代工企業咨詢時,對方負責人突然問道:“您這個是準備做概念性的,還是根據60億活菌數和150億活菌數真實添加?”

除此之外,代工企業還不能保證活菌在保質期內的活性,“只保證出廠活性,大概30%左右。”也就是說要求添加100億的活菌數量,可能出廠只有30億活菌數。

“只有活的益生菌才能稱作是真正意義上的益生菌”,而為什么要強調活的益生菌,華南理工大學生物工程學院食品科學與工程系教授劉少偉表示:“益生菌的價值主要在于它們的代謝產物,而益生菌一旦死了,就沒有太大價值了。”

活菌數量不僅是衡量益生菌合格與否的標準,也是影響價格的重要因素。益生菌的生產就像做原料藥和成品藥一樣,在營養師王喜平看來,“益生菌的成本,主要在前期的菌株研發時,菌株篩選、安全性測試和有效性試驗、菌株保藏、知識產權保護等,如同制藥一樣,很費錢。然后在生產環節,都是幾分幾毛的。”

華大集團一款150億活菌數量的“益舒”在京東旗艦店的銷售單價為188元/盒。代工企業根據這款“益舒”的原料組成,在不知道華大集團具體配比的情況下,給出了一個市場報價。比如:150億活菌數量報出的益生菌產品單價約為11.91元/盒,60億活菌數量單價約為7.86元/盒,另一家益生菌代工企業給出的報價則分別約為9.4元/盒和6.2元/盒。

究竟是不是智商稅?

浙江省人民醫院兒科主任醫師朱海嶠告訴市界:“在臨床應用領域,益生菌的應用已經非常廣泛,包括雙歧桿菌、乳桿菌、酪酸梭菌、糞鏈球菌、枯草桿菌、布拉氏酵母菌等,這些都是經過臨床、并且多年應用實踐且經過國家藥監局批準的。”

并且平時我們吃的酸奶、紹興的霉豆腐、日本的納豆,都是通過細菌發酵的食品,這些細菌通常可以稱為益生菌。

益生菌本身并不是人為創造出來的,而是源于自然并且廣泛分布在自然環境中和動物體內。因此,按照國家專利要求,發現新菌株僅屬于科學發現,不能被授予專利,能證明其工業用途才可獲取專利。

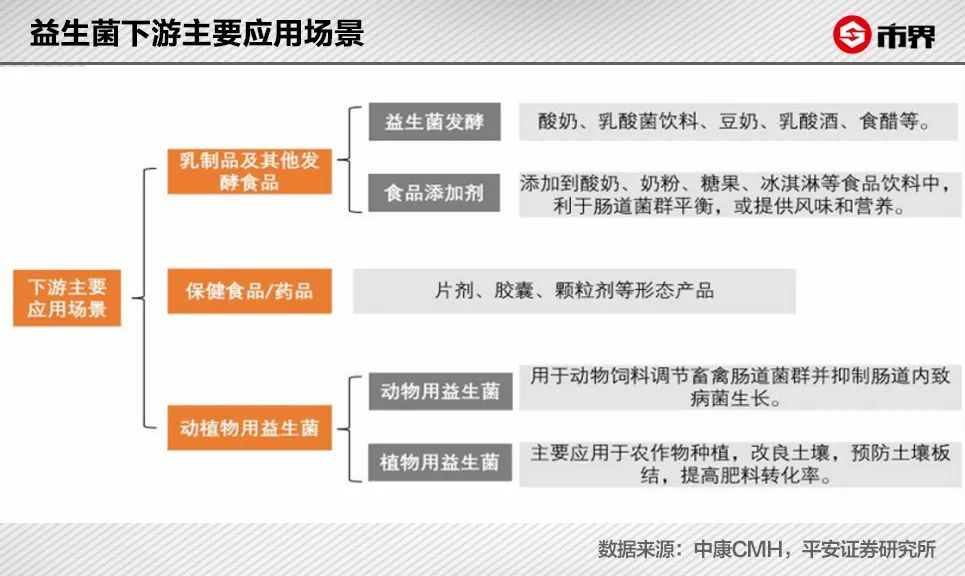

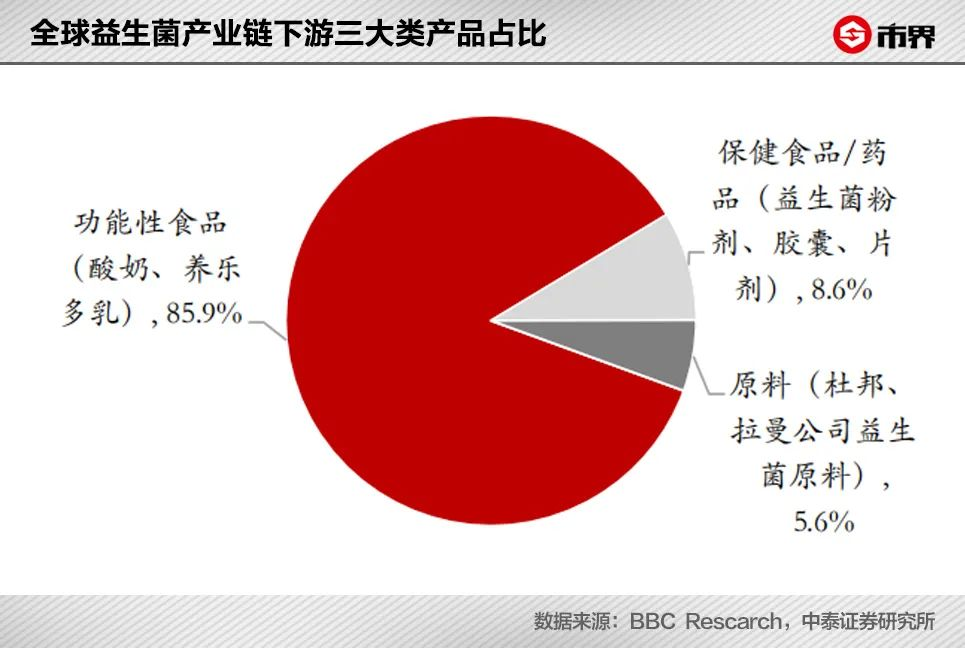

按照益生菌產品形態看,包含功能性食品(酸奶、乳酸菌飲料)、保健食品及藥品(益生菌補充劑如粉劑、膠囊等)、益生菌原料(發酵果汁、酸奶的原料)。其中酸奶、養樂多所在的功能性食品占據了益生菌86%的市場。

酸奶里面的保加利亞乳桿菌,就是源于1907年俄國諾貝爾獎獲得者梅契尼科夫,在保加利亞的酸奶里發現的一種乳酸菌,他不僅將當地人長壽的原因歸于此菌,還將這種乳酸菌命名為“保加利亞乳桿菌”。

有趣的是,受到梅契尼科夫啟發,遠在日本京都大學的醫學博士代田稔,在1930年分離出一種能抵抗胃酸、膽汁,活著到達腸道的乳酸菌——干酪乳桿菌代田株,并借此打造出全球聞名的品牌“養樂多”。

如果說消費酸奶、養樂多只是為了滿足口腹之欲,那當下許多年輕人愿意為益生菌買單,更多是為了健康投資,看中的是它的“保健”功效。但當前市面上的大多數益生菌都是以普通食品的資質存在,帶有“藍帽子”(獲得保健品批文的保健食品)標簽的益生菌品牌相對較少。

本身益生菌就主要作用于腸胃,胃腸道微生物占人體微生物的80%,而胃腸道與人體各個器官間都存在著復雜的聯系。很多商家打出的所謂益生菌降血脂、益生菌減肥、 益生菌與血糖、益生菌與抑郁癥、益生菌改善智力、益生菌改善類風濕等等功效還處于驗證階段。

益生菌對人體是否產生作用,王喜平總結了四個關鍵點:個體特異性、疾病特異性、菌株特異性以及產品特異性。不同的人,腸道原生菌群不一樣,飲食習慣(對腸道菌群影響最大)也不一樣,而每一株益生菌,其生物學特性、作用效果都可能不一樣,都需要分別驗證其臨床效果。

更重要的是,劉少偉強調:“益生菌有用,但關鍵是有多少能夠到腸道,而且,腸道里1毫升就有上億細菌,作為食品中的益生菌含量能有多少,又有多少能夠改變腸道菌群?就當做普通食品吃吃而已。”

同樣有報道指出,學界對益生菌的研究多集中于其有效性,卻忽視了攝入活菌的安全風險。早有研究證實,攝入益生菌可能會增加菌血癥、過敏、濕疹等疾病的患病概率。

總之,讓更多的人正確認識、購買合格的益生菌才是關鍵。

03

親自下場代言背后

實際上,做基因測序起家的華大集團,一直有做益生菌與腸道菌群方面的科學研究。

早在2010年,華大集團就參與完成了《人體腸道菌群元基因組參考基因集的構建工作》,并于2015年推出“優美達”益生菌系列,但之后的商業化之路走得并不順利。

在2022年初尹燁加大華大集團“優美達”系列益生菌的帶貨期間,隸屬于碧桂園農業和華大集團的子公司華大農業,推出了針對腸道益生菌的“華優益”系列產品。值得一提的是,早在2020年,華大集團便將旗下子公司華大農業80%的股份以3億元的價格賣給了房企碧桂園。也就是說,在一定程度上華大集團的“優美達”與華大農業的“華優益”是競品關系。

某旗艦店上,華優益部分產品大多只有5000+評價,而華大集團的19款“優美達”產品評價則均在5萬+。

尹燁出圈之前,華大集團的“優美達”系列益生菌產品并未在市場上引起太多水花,2021年經過高管輪值上任華大集團CEO后的尹燁,憑借各類訪談如《圓桌派》以及“出圈言論”打造了“科普網紅”的人設,并順勢也讓華大集團的益生菌一炮而紅。

而尹燁及華大集團益生菌走紅背后其實是華大集團對于新的業績增長點的焦慮。

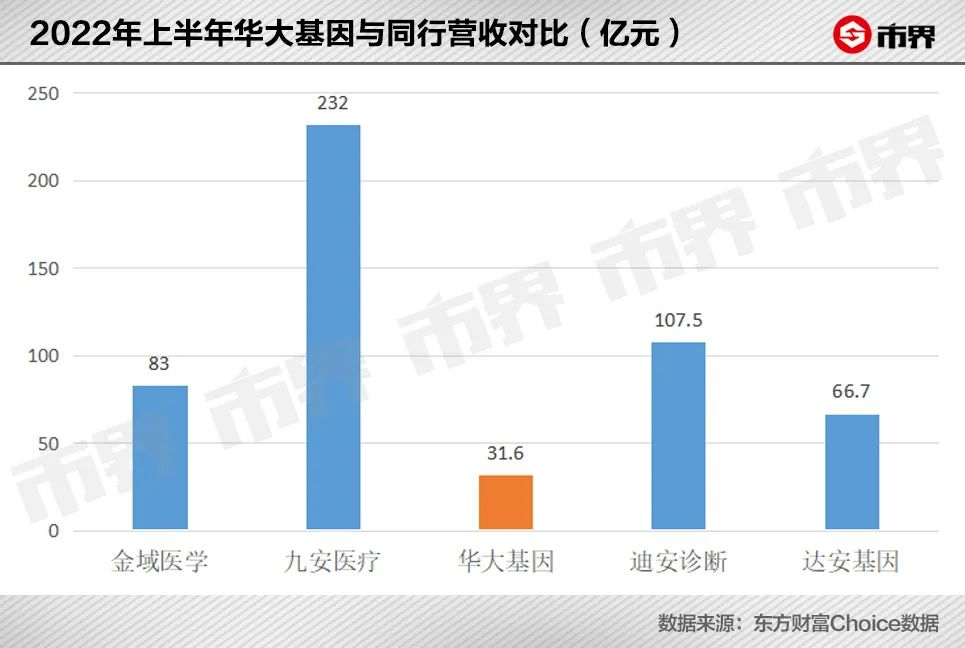

憑借核酸檢測賺得盆滿缽滿的華大基因,卻在2022年上半年成為核酸檢測龍頭中為數不多業績不增反降的企業。8月24日,華大基因披露半年度報告,公司2022年上半年實現營收31.61億元,同比下降13.30%;凈利潤為6.05億元,同比下降44.21%。

反觀核酸檢測龍頭九安醫療2022年上半年營收232億元、金域醫學營收83.12億元,增幅均超過50%。華大基因不僅核酸檢測業務在下滑,其疫情前的主營業務生育健康服務營收也已經連續三年沒有增長了。

此外,堪稱華大基因“心臟”、基因測序設備龍頭的華大智造即將登陸科創板,成為“國產測序儀第一股”。在生命科學領域,華大智造是全球范圍內少數幾家具有自主研發并量產臨床級高通量基因測序儀能力的企業。

華大智造所做的測序儀設備業務,就好比芯片之于手機。測序儀是一個被稱為“超摩爾定律”的賽道,核心設備的生產是一個高度壟斷的競爭格局。2018年Illumina(因美納)占據全球二代基因測序儀84%的市場份額。

疫情成為華大智造業績扭虧為盈的“分水嶺”。根據招股書,2020年與2021年華大智造與新冠疫情相關的收入分別為19.84億元和23.42億元,占當期營收的71.41%及59.67%。主要源于公司向疾控中心、海關、第三方醫療檢驗機構、企業、政府機構等單位銷售實驗室自動化儀器、新冠病毒核酸提取試劑及相應耗材等產品的收入。

雖然公司凈利潤從2019年-2.4億元增至2022年的4.8億元,但華大智造也在招股書中直言:未來業績也存在不確定性。因為在靠核酸檢測設備收入大增的同時,華大智造傳統的基因測序業務收入占比已從2019年的92.44%下滑至2021年的32.76%。

現在,尹燁作為華大集團的CEO不遺余力地帶貨自家益生菌,畢竟在華大基因和華大智造之后,華大集團需要尋找下一個“現金牛”。

然而,益生菌這一“金礦”近年來始終存在爭議。除了“學術打假斗士”饒毅犀利硬剛,更多人像營養師王喜平一樣持觀望態度,“以前的保健食品,是被這么玩壞的。益生菌是否這個宿命,不好說。”