本文是「縣域消費洞察」的第一期,前段文字源于我們180天的田野調研,后段報告呈現了我們縣域中青年消費趨勢研究的成果。而關于我們為何研究縣域?又如何研究?縣域消費者是怎樣的一個群體?答案都能在本文中找到。

來源:黑蟻資本BA CAPITAL(ID:BA-CAPITAL)

40歲的老商新買的7000塊魚缸還在廠里,家里主臥放著為照顧朋友生意買的汗蒸房,花了一萬元,但老商自己穿的是唯品會買來的68元打折T恤。

三娃父親、跑步愛好者、保健食品的區域經理,這些標簽勾勒出老商的消費者畫像,而要理解他看似毫無邏輯的消費習慣離不開“安國人”這個身份。安國是河北保定市的下轄縣級市,素有“天下藥都”之稱,當地有一半人都從事中藥有關的工作,且鐘愛養身。35歲回流的老商也銷售起養生食品,每年小家庭合計能掙10萬左右。

老商在廣州學過汽車維修、在保定進過車間,回安國后愛上了養魚。安國有四分之一的家庭都養魚,擺在客廳頗顯講究,老商覺得漂亮有檔次,而穿什么不太重要,更多錢要花給孩子。

見到老商是在2021年的冬天,那一趟調研里黑蟻還見到了同樣生活在安國的袁女士,一位90后烘焙師。覺得收入穩定更重要的她選擇在蛋糕店打工,和做水泵買賣的老公每年合計能掙8-9萬。性別和年齡不同,袁女士和老商的消費習慣也截然不同。每月3000多元的收入,袁女士會買CPB、嬌蘭、植村秀等高端美妝品牌;結婚前她喜歡聽嘻哈,有孩后會買外省的音樂節門票,常看小鬼和華晨宇的直播,都是老商沒聽過的明星。看到袁女士家中價值3000元的魚缸時,我們似乎看到了她和老商在安國的交集。但這兩位年齡有差、經歷迥異的安國人面對我們,講的最多的一句話都是:“我很滿意自己的生活”。回流的老商說,在哪都一樣,只要心理壓力不要太大就挺好;本土的袁女士說,再給一次機會還是選擇留在這,有些大城市有的安國沒有,但21:30睡覺時北京的朋友剛下班。老商和袁女士是安國消費者的側寫,而安國是中國縣域的縮影。根據《中國統計年鑒2021》的數據,截至2020年底, 全國有1817個縣級行政區劃,其中包含388個縣級市、1312個縣、117個自治縣,這些地域的主城區和周邊城鎮(不包含鄉村)統稱為縣域。

縣域是國家經濟的基礎單元。作為鏈接城市與農村的重要紐帶,能夠展望的是,縣域消費將在城鎮化進程的持續推進、數字技術的強大賦能下,跨入新的發展階段。但與需求活躍度相比,過往對縣域市場的社會關注度和投資參與度都還不在同一量級之上。縣域不是泛泛的“下沉市場”,而是由縣級市、縣和自治縣組成的中國真正的腰部大眾市場。更重要的是,黑蟻的興趣圓心始終是人。縣域是我國人口的主要載體,在那生活著隨城鎮化進程上流的人、從高線城市回流的人、留在縣里的人,他們與縣城文化的共鳴或撕扯都能借由消費這個切口訴說,就像魚缸、汗蒸房與一張武漢音樂節的門票。

縣城,如今作為回流人群和前農村人群的交匯點,正在見證一種新生活的萌芽。生活在福建詔安的小沈先生與四川峨眉的何女士分別是這兩種敘事里的個體,他們的故事交集出縣城人一抹新的精神底色:縣域的人不再羨慕大城市。

93年出生的小沈先生給自己的縣城生活打了9分滿意度,另一分他說意思性地扣一下,“對生活沒什么不滿意”。

2018年從廈門回到詔安,小沈先生的小家庭和父母同住三層半的自建房,分工是父母管吃住、夫妻倆照料孩子。三年后,小沈先生大概率會接管父母的水果零售店,這門生意現在能養活一家人吃飯。小沈先生自己從事時間支配較為靈活的保險業務員,在他的規劃中,繼承家業后主業轉兼職,多些收入能換輛中配車。

對于廈門,小沈先生唯一留戀的是豐富的夜生活,還有那段自由的單身時光。而作為一名資深食客,詔安的生活更能滿足小沈先生的味蕾。清晨四五點開賣的早餐攤,一人一粥三五小菜,肉末、四季豆、豬蹄、魚、菜脯等有葷有素;街口的牛肉店打包一份潮汕牛肉鍋,人均只要25元;菜市場買的海鮮都是沿海外出捕撈的鮮貨;服務一家五口人的冰箱竟時常是空的,因為全部現包現做。

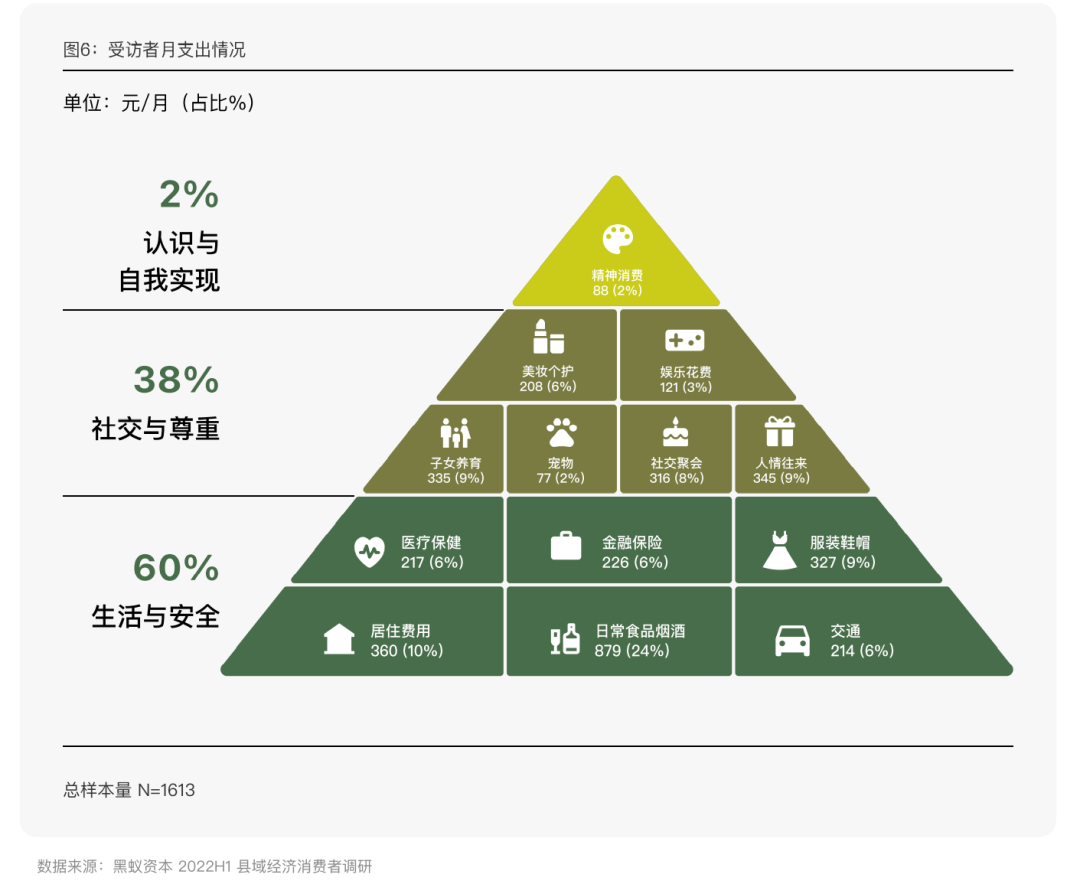

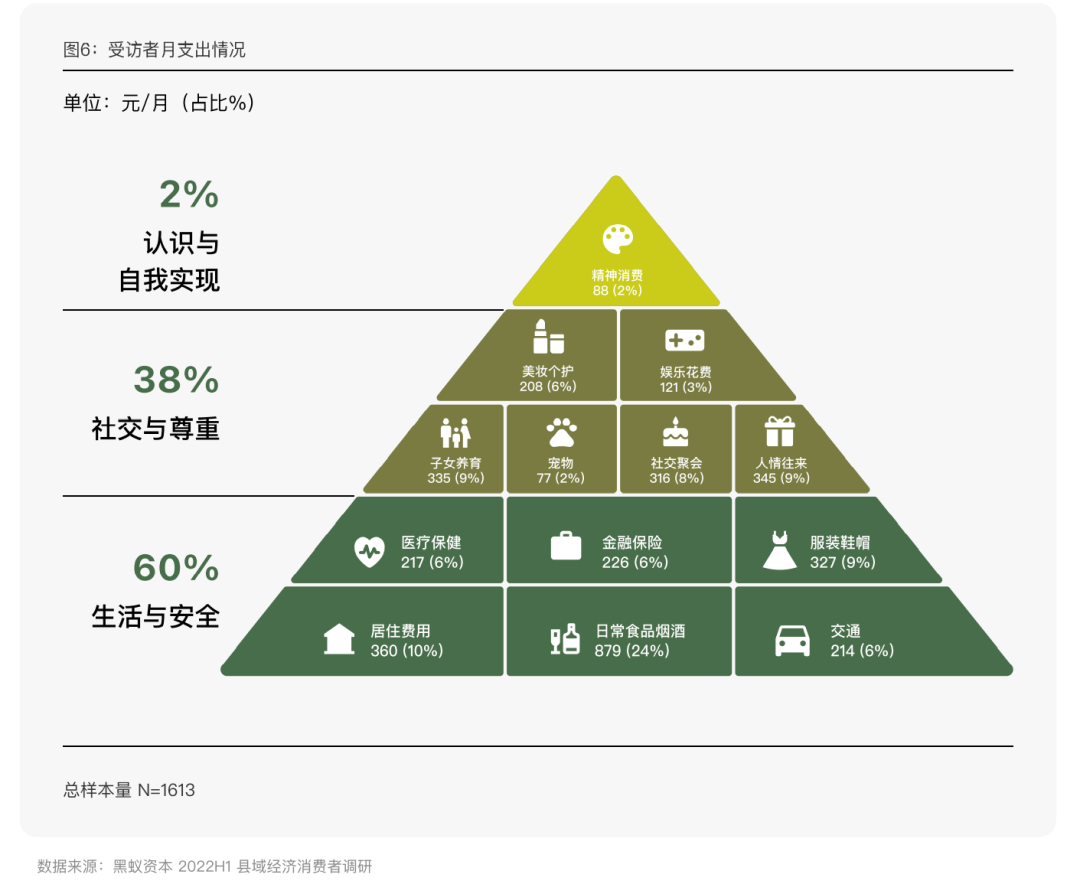

這種沒有預制需求的縣城生活與一線城市截然不同,它的要求是時間富裕。黑蟻定量研究發現,大約有75%的被訪者會在18點前下班,18:15前就能到家。除了時間富裕,縣域新生活的特點都能從小沈先生的詔安日記里找到影子。有30%的縣域中青年和小沈先生一樣住在父母的房產中,另60%的人自有房產;超過一半的受訪家庭有車,其中74%為全款購買。調研顯示,縣域家庭年收入的平均數現在約為95,000元(稅前)。房車自有率高的他們對于未來有著積極的期待,當被問及對未來3年的預測,40%的受訪者認為收入將有所提升,約46%的人認為將保持不變。雖然縣域居民基本生存無憂,但從消費結構上來看,縣域消費依然以剛需為主。

生存無憂、時間富裕、未來可期、消費穩健構建了縣域新生活的底色,相較一線城市,縣域的人有著更高的生活滿意度:平均分7.8分,打出8-10分滿意度的人群占比67.3%,僅7.2%的人認真考慮且打算遷往大城市。

同小沈先生一樣,峨眉山的何女士也給自己的縣城生活打出8-9分的高分,只是回流的小沈先生幸運地享有父母的幫持,出生于涼山州甘洛縣的何女士則靠自己在縣城安居樂業。41歲的何女士與同鄉的老公定居峨眉山已18年,老公在峨眉山的工作也從2000年的月入300到如今近8千元,近15萬元的家庭年收入屬于縣域高收入人群。

何女士的廚房有一臺價值萬元的集成灶,這也是她現在的事業:集成灶銷售。何女士告訴我們,峨眉山有60-70%的家庭都用集成灶,200平方不到的門店,何女士和老板娘兩人配合,平均每天能賣1.5臺。

在西昌賣過櫥柜、在甘洛開過餐館、在峨眉賣過服裝,何女士的經歷算是濃縮了前農村人群的奮斗一生,最后她安居一縣說自己誰也不羨慕,“一家人在一起比較和諧,大家健康就挺好”。

03

群居:熟人社會的另一面

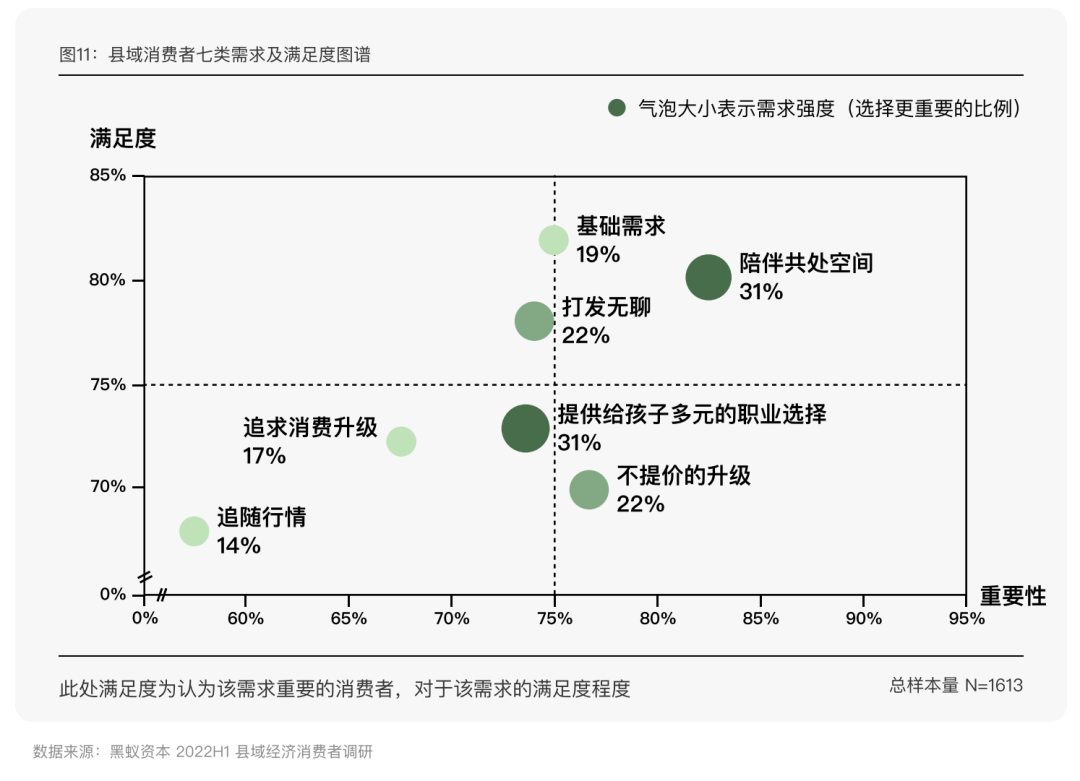

在縣域生活的人有一個共性:群居,生活圍繞家庭展開,就是何女士口中的“一家人”。保險作為家庭生活的安全鎖,田野調研時幾乎所有被訪者都會固定消費。老商家五口人每年的保險支出超過2萬,何女士一家三口每年買保險要花3萬,均占家庭總收入的近五分之一。不低的保險支出比例,一部分源于家庭人口數量,另一部分則有關家庭生活更需要穩定性與安全感。“家”是理解縣域生活的關鍵因子,也是回流青年、本土人群、安居縣域的前農村人群他們三者的交集。35歲的王先生現在朋友的公司里做汽車零配件技術員,而2014年回到湖北石首前,他開過櫥柜店、網游工作室、干洗店,加盟過連鎖便利店、快遞站,賣過汽車配件,而足跡從武漢求學到東莞從商,再到廣州下轄市和深圳華強北都打拼過,最終回到家鄉石首。王先生告訴我們,過去石首人愿意去機會更多的珠三角打工,一代又一代,回來的原因就一個:家。為了家庭責任回到石首,但經過城市精神的浸潤,王先生不喜歡小鎮的人情文化。詔安的小沈先生有時也會因縣城是熟人社會而苦惱,譬如閑暇也不會去快餐店消磨時間,因為遇到熟人的概率太高,怕閑話自己怎么沒帶孩子。“熟人社會”是社會學家費孝通在《鄉土中國》中提出的概念——農人囿于土地而居,形成“熟悉”的社會,這樣的社會不以契約來穩固,靠的是“禮俗”——但出版于1948年的《鄉土中國》已無法完全解釋當下的中國基層。在2003年初版的《新鄉土中國》中,賀雪峰教授寫道,“社會變遷中,信息對稱程度在降低,即農民的熟悉程度降低,地方性共識也在劇烈變動中減弱甚至喪失約束力”。伴隨人口遷徙與流動的加劇,以及城鎮化的進程,縣域從熟人社會向半熟人社會過渡,社交規則雖需要維系但重要度在下降,例如“送禮要追隨行情”在消費者所有需求中的重要程度被公認是最低的;同時個體化進程在縣域不斷推進,表現為“家”作為一種事業組織,范圍由“五服”縮小至“二服”。

但在原生家庭與核心家庭的邊界構建上,縣域與一線城市依然有別:縣域的人與父母走得更近,“陪伴共處”的需求極高。

27歲的孟女士畢業后就從武漢回了石首,經由同學介紹認識現在的男友,兩人計劃于2022年完婚。還未安置婚房的小兩口準備婚后與公婆同住,孟女士不覺得這有什么煩擾,認為有個得力后勤挺好。山東昌樂的90后高先生是少有的獨居青年,正為晚婚而頭疼,住的房子由父母為其購置,每晚都會去父母家吃飯。

縣城人們家庭觀念重,年輕一代普遍接受父母幫扶,與父母同住、接受父母的經濟支持和家務支持非常普遍。

定量調研顯示,縣域的中青年有97%和父母同在一座城市,40%的人還處于和父母同住的狀態;即使不同住,60%以上也會保持每周見面的頻率;72%會接收來自父母的經濟支持;有孩家庭中,90%的家庭會有父母經常或偶爾來照顧小孩。

我們在問卷中問過在縣域生活的人這樣一個問題:“如果在您居住的城市新開了一個可以游玩/社交聚會的新去處,您是否感興趣以及希望和誰一起去”,75%的人表示出興趣,其中36%的人想與朋友同去,但62%的人提到最希望和家人一起去。

在一線城市,人流才是構成城市物理和心理的基本單元,人們同一時間聚集在地鐵站、住宅區、購物中心等,保持流動,待一日匆忙后再分別歸于作為物理空間的家,獨自居住。而老商、小沈先生、王先生選擇回到縣域,何女士選擇定居縣域,袁女士和孟女士選擇留在縣域,不同的遷徙流向背后是相同的歸屬——兼具功能性與情感性的家庭,構成了縣域的基本單元。

04

精打細算:計算器里的生活

圍繞家庭展開的生活通常意味著,兩個人掙錢、一家人花。39歲的尹女士是個地道的山東東平人,已經從事了兩年的酒水銷售,和做醫藥代表的老公每年家庭年收入約12萬元,在當地屬于前30%。尹女士家有兩輛車,她說周圍有兩輛車的家庭挺多,日子越過越好的證據還包括孩子們的車也變多了。大兒子的童年只有一輛玩具車,小女兒則四個輪子到兩個輪子的都有,孩子們的擁車數量也見證了這個家庭的月收入從2800元到1萬。但將焦距推進至這個家庭的支出表上時,我們會得到一個更清晰的消費畫像:除電器外,尹女士不會在網上購買價格超過100元的單品;會給喜歡吃雞腿的兒子買華萊士而不是肯德基;會給身高1.8米的兒子買品牌運動鞋,給有商務需求的老公買真皮皮鞋,自己會在網上買單價90元/件的風衣。尹女士所居的東平縣在2021年的居民人均可支配年收入是36,343元,而在山東省離縣域最近的二線城市濟南,同年其居民人均可支配年收入是57,449元,這樣近2萬元的市縣差距在我們調研的其他省份也普遍存在。“有錢有閑”并不是一個能準確描述縣域人生活的詞語,縣域人在過一種計算器里的生活,生存無憂之余需要精打細算。

當互聯網和物流等基建為縣域提供了接軌現代的條件時,聚焦點常放于縣域消費者將成為城市消費潮流的追隨者,但這樣的追隨并不是無上限的。在老商家里訪談時,我們看到近萬元的魚缸旁邊放著一臺約兩千元的電視機,廚房里用的電器也多是本土品牌。老商告訴我們,兩三千和近萬的電視,他會選擇前者,“在大品牌中選經濟實惠的”。尹女士接受我們訪談時,家里剛送來一個京東快遞,她邊拆箱邊告訴我們:“家里一萬元的月收入,緊緊張張剛好夠全家五口人花。京東上新買的茶吧機也就200多元,便宜又精致。”短視頻和電商的發展讓縣域人民接觸了更優質、更多元的生活方式和消費選項,但在很多品類上縣域消費者期待的解決方案是“不提價的升級”。我們在市場觀察中也發現,縣城有很多平價集合店,讓價低質優成為可能。以福建詔安的紛享好物3元店為例,3塊錢分別能買到耳機、審美在線的花紋玻璃杯、日系醬油小碟。從消費投資的角度來看,縣域消費破局的關鍵在于供給側,要將供給的改革提效普惠至縣域消費者。

05

寫在出發之前

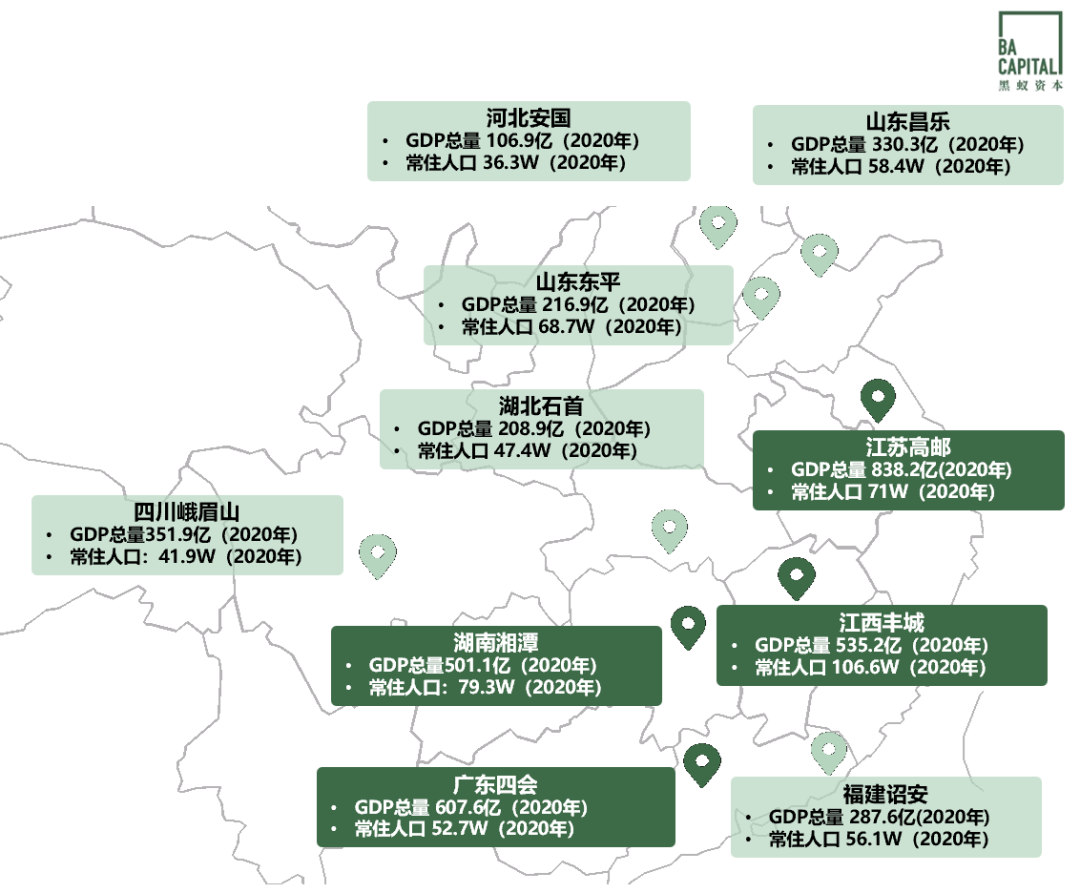

在縣域青年之前,小鎮青年是個更為人熟知的叫法,在2015年電影《捉妖記》上映后受到關注——24.39億的票房中,小鎮青年貢獻了81%。當年“小鎮青年”還被收錄進《2015年中國電影產業備忘錄》,他們被定義為“二三線城市及以下城市、縣城、鄉鎮觀眾”,其“年齡在19-30歲之間,收入5000元以下”,“更容易接受接地氣、敘事樸實、與自己成長經驗相關的作品;更愛看喜劇電影,更偏好國產影片”。小鎮青年對文化消費的熱忱緊接著還成就了另兩部國產電影的票房,隨后他們蘊含的商業潛力在2017年的跨年演講中被提及。在后來一浪又一浪的傳播中,這個縱跨二三線到鄉鎮的人群概念受到廣泛關注。但我們的疑問是,在較為寬泛和模糊的定義下,我們真的認知這個群體嗎?二三線城市和縣城的生活可以被囊括進一個概念中嗎?當外界更頻繁地將他們稱之為一個增量市場的主體時,他們的真實生活是否在媒體語境中被同化?帶著這些問題我們踏上了田野調研之旅——10個縣域,13名縣域生活者,一對一訪問。之后二階段的定量調研中,我們又回收了1613份有效樣本,覆蓋495個縣域,包括151個縣級市和344個縣。再經過數據清洗、分析、校對、專家訪談與案頭補充,最終我們完成了報告:《新時期的消費力基石——縣域市場中青年消費需求趨勢研究》。有一點需要明確,田野調研或問卷能幫助我們認知縣域,但它掀開的只是全貌的一角。此次田野調研的對象均為GDP100億-1000億間的中腰部縣域,且GDP在100億-400億的占比60%;問卷調研的縣域無論是GDP還是人口水平,也均處于中、高段。報告所描述的消費者是縣域消費的中腰部力量,但這并不意味他們構成了縣域的全部敘事。