文: 李楊

來源: 紅碗社(ID:hongwanshe2020)

3D打印技術與食品工業相結合,正描繪著一個全新、截然不同的食物未來。

簡單來說,通過3D打印技術可以直接根據食物的分子構成進行食物打印,并根據人們的需求來添加和減少不同的營養元素,從而提高人們攝入營養的效率。

目前,大眾對這一新興數字食品制造仍在探索階段,食品科技公司MOODLES是國內該領域的先行者。

據了解,MOODLES成立于2021年,是一家以全新食品智造概念與方法為導向的食品科技公司。其核心團隊來自西湖大學,加州大學,密歇根州立大學,馬薩諸塞大學、康奈爾大學、江南大學、南京農業大學等跨學科碩/博士專家群組,致力于從科技創新角度切入,融合3D打印技術、分子料理、現代營養學等多學科領域,重新設計食品形態,尋找兼顧健康、效率、美味的日常飲食最優解。

目前MOODLES從主食切入,已開發針對增肌、減脂、控糖以及兒童營養需求的四大系列主食產品,根據不同人群飲食需求,建立定制化營養配方體系。今年上半年,MOODLES首座生產基地落地馬鞍山,年產能5000噸左右,其自主研發的新型生產線已取得新型食品產品的生產許可證,正式進入試生產階段,將于九月正式投產。

天眼查數據顯示,MOODLES項目成立一年以來,共完成3輪融資,融資金額達數千萬元人民幣。最近一輪千萬級戰略融資由伽利略資本領投,老股東GGV紀源資本、風物資本、人山資本全部跟投。

本期紅碗社對話MOODLES創始人朱沛然,探討其對這一新興領域的研究歷程及3D打印技術如何革新傳統食品業。

01

3D打印賦能多樣化食品解決方案

紅碗社:深耕3D打印領域研究長達7年,您出于怎樣的思考選擇將此技術與食品工業相結合?朱沛然:基于對3D打印技術長期的研究經驗,我個人對這一技術的應用和商業化落地會更清楚,目前3D食品打印技術很難形成一個很大的產業。也就是說,它只能用于一些附加值更高的應用場景,但市場空間非常小。

因此,當時的思考是用這一技術來做食品,我們有能力找到比較獨特的解決方案,并建立自己的壁壘。同時食品又是一個非常大的賽道,我們的創新將會是更大眾化、離消費者更近的創新,市場空間也會更大。

紅碗社:您認為3D打印技術,對食品市場的價值體現在什么方面?朱沛然:3D打印其實并非只是一個簡單的加工技術,它的核心是上游材料技術,在材料學方面能帶來巨大的賦能。我自己是西湖大學的博士生,一直在做生物材料的相關研究。在做新型材料的時候,我開發了很多新的材料體系,將過去不能用作打印的材料,變為可能,而這些在前端基礎理論上的創新,現在可以很好地應用到食品行業制造中。

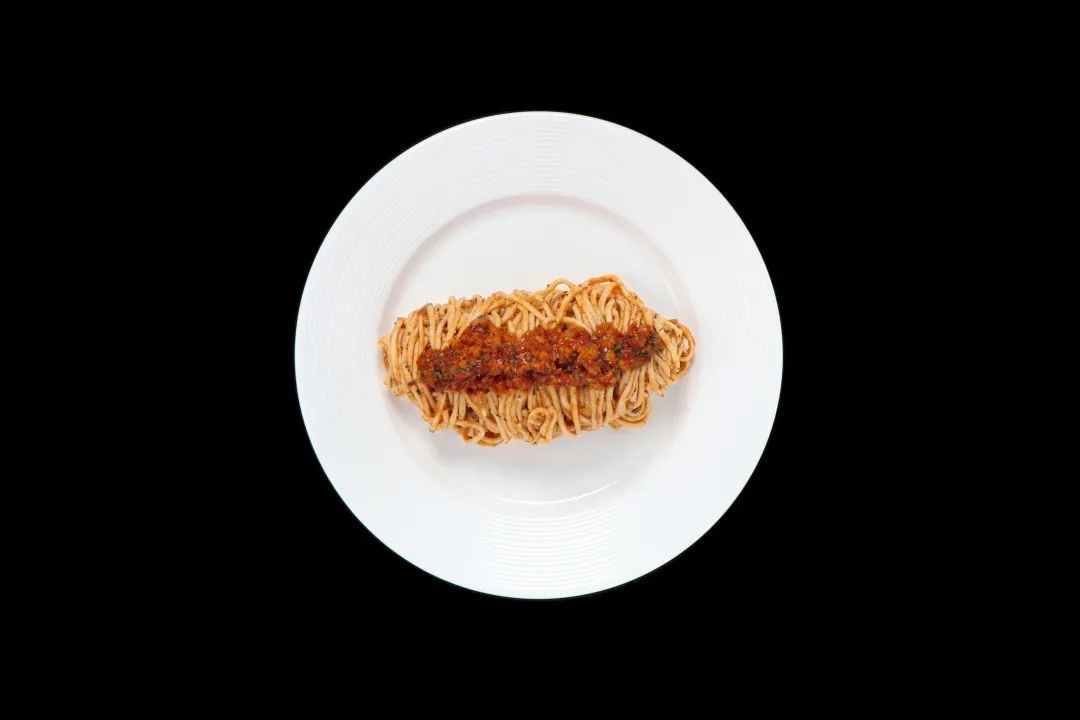

我們在對食品行業的考察中發現一些可以用3D打印技術解決的痛點:其一,傳統食品的食材和營養元素過于單一,目前市場上缺乏能同時滿足效率、美味、營養的主食全餐解決方案。我們可以通過分子料理技術,在原材料中融入更多的食材,滿足飲食多樣性需求。目前MOODLES可以將雞肉、牛肉、水產、椰子油、糙米、全麥、胡蘿卜等20多種新鮮食材融入到主食材料體系中,提供更加科學、健康、多樣化的營養膳食解決方案;

其二,我們認為除痛點最明顯的主食外,3D打印技術在整個食品領域有非常多的應用方向,未來我們還會依托智能柔性生產做肉制品、零食、甜點等食品創新,為市場提供更多定制化產品。紅碗社:圍繞目前已經取得一定成果的3D打印主食部分,分享一下從0-1的研發歷程?朱沛然:我們現在已經開發了4款核心主食產品,針對增機、減脂、控糖及兒童營養需求,在配方上做設計和調試:

首先在材料方面,MOODLES開發了全新的材料體系——解決了傳統米面制品食材單一,碳水含量過高的問題。我們將大量肉制品、植物蛋白等優質原料對米面制品的脂肪、蛋白質、碳水進行復配,做成細膩均勻的原材料用于3D打印。

這中間涉及我們之前在實驗室積累的材料學處理工藝經驗,這是非常核心的技術壁壘。同時,從營養學角度,我們添加的食材種類和配比,完全依據現代營養學數據和臨床數據設計而來,為不同需求人群提供最佳飲食搭配方案;

其次,將原料制備出來后,進入到3D制造環節。最開始,我們用一臺小型設備打印一份面條,打印一份200克的面條需要30分鐘。現在我們用高通量化設計和工業級改造設備,可以實現一條生產線每小時近一噸以上的產量,且能保證品控穩定性。紅碗社:上游生產供應鏈建設以及產品調試是MOODLES過去一段時間著力突破的方向,目前供應鏈的搭建情況如何?朱沛然:我們原料供應鏈基于比較復雜的材料體系,分為幾個大類:蛋白、碳水、油脂和膳食纖維。所以相比傳統的食品工廠,我們的供應商類目比較繁雜。由于是剛剛落地的新型科技企業,我們會優先挑選市場上最大最好的供應商,通過不斷優化供應鏈管理能力,進一步控制成本。譬如最核心肉制品原料,我們主要的供應商包括正大、新希望、六和、山東鳳祥等國內比較頭部的企業。

我們今年自建的工廠,在滿產情況下可以實現每年5000噸的產能。目前將整個生產環節分為三個模塊:

第一部分是原料制備,分子料理處理過程,這部分通過數據化和部分人工操作完成;

第二部分是在3D灌裝成型車間完成,完全是自動化的;

第三部分就是后端的包裝入庫。總體來看,我們很大程度地簡化了生產工藝流程。拿面條來說,相當于把做傳統面條的十幾道工序,通過一體制造設備完成,縮小生產線的長度,且在產能提高的同時能大幅壓減投入,提高生產效率。

紅碗社:有觀點認為,人類飲食應該簡單化,從更新鮮、原始的食物中獲取營養,3D打印技術作為食品工業的創新方向,在進行營養成分的調控、維持食物性狀的過程中,需要運用到更為復雜的原料處理和制作流程,是否會存在更多的健康安全隱患?朱沛然:首先,原料方面很多人誤以為我們使用的是各種粉末和添加劑來進行3D打印,其實不然,我們使用的所有原材料都是新鮮食材,尤其蛋白質材料組成,我們使用新鮮的雞胸肉、牛肉、豬肉和海鮮類等食材來提供,包括一些膳食纖維成分添加,我們也是用新鮮蔬菜作為主要原料;

在原材料處理過程中,我們是在低溫環境生產,例如肉制品會控制在4度以下,更好保留蛋白質的營養價值,使其不會因為高溫變性;且我們已實現通過食材完全代替化學添加劑解決食品的核心功能問題。過去在實驗室做科學研發階段,我們需要添加大量化學添加劑使材料分散、乳化得更好,或者提高黏度,但現在,我們已經完全找到對應的食材,可以滿足這些功能化的需求。

比如在提高原材料黏度上,我們找到特殊的淀粉類食材滿足需求,用蛋白質、脂肪加上水做出乳液,提升漿料穩定性等。總之,整個原料的處理環節和加工環節,幾乎沒有任何(對人體健康有害的)食品添加劑。

另外,我們建設了安全完全符合國家衛生標準的GMP車間,不會存在任何食品安全問題。

紅碗社:MOODLES主張重新定義下一代“Super Food”,如何定義優質食物?朱沛然:首先是食材優質,我們以新鮮食材為原料;其次,要符合人們對健康膳食的需求,如更優質的蛋白、更合理的碳水設計,不會造成身體負擔,滿足飲食多樣性和營養多元化;第三點,優質的食物也應該好吃,更符合大眾飲食習慣。

紅碗社:要實現這些有哪些門檻,目前MODDLES已經攻克的技術難點和形成的壁壘有哪些?朱沛然:門檻有三大部分:首先,前端的食材分子料理處理是一個核心難點,因為是全新的體系,需要從跨學科的角度來解決問題;

其次,第二個難點在“成型環節”。目前市面上有很多用肉糜制品擠壓成面條狀的產品,但消費者端的反映較差,接受程度也較低,主要原因是加工精度達不到傳統碳水形態的顆粒度要求。我們通過高通量的制造技術和高精度的3D打印技術,可以實現原材料的精細化程度、顆粒度與真實的碳水產品近似,且在口感上的順滑度、咀嚼整體性近乎還原碳水主食。

因為3D打印本身是柔性制造技術,我們在這一塊做得比較完善,可以快速制造出世界上所有形態的面條,以及餃子皮、卷餅等主食形態,且工廠產線是完全可以復用的,只需要在生產線上對某些關鍵部件做改裝,就變成全新的生產線,可以實現上午做意大利面,下午做米飯、餃子皮等;

第三,在整個工業端,我們進行了長期的食品工業調研和供應鏈研究,自己開發生產線,也是全球第一家真正意義上實現3D食品工業化生產的企業。紅碗社:MOODLES長遠目標里提到“要觸達到中國的每一位消費者”,作為全新的食物形態,要做到真正大眾化,您認為還需要做哪些工作?目前有哪些難點要解決?朱沛然:新的產品形態和技術要進入市場,消費者教育是存在一定困難的。這也是我們為什么在前期不會投入大量的資金和時間自己做c端產品。我們希望能夠通過和TO B食品企業的合作,先打開產品認知。

一方面,這些B端客戶需要新的產品形態來吸引流量和銷售渠道,并且我們提供的還是更健康更優質的主食。目前我們已經落地合作的大B端客戶,是國際知名的5家企業,還有十幾家餐飲渠道,通過聯名推出一些速食類預制菜,讓更多的人嘗試到我們的產品。

C端我們目前主要切入的是醫療場景中的特定需求人群,去研究大眾人群中的細分營養需求,而非找出一個配方去適合所有人。將我們數據化能力應用到個性化定制上,將產品功能做得更好;

同時,即便是做大眾化產品,我們一定不是以低價的方式切入市場。因為我們產品含有非常高的新鮮肉制品,相當于傳統主食的升級,而并非簡單的平價替代。所以未來我們需要通過供應鏈的整合能力和規模效應不斷的降低成本,才可能觸達更大的市場空間。

朱沛然:我們核心團隊的優勢主要在技術團隊方面。MOODLES不斷做創新性和市場開拓性的技術應用和產品創新,團隊的研發能力實力是很強的——

我本人是做3D打印的跨學科應用,我們的技術合伙人加州大學畢業的王博士,曾是全球第一家植物肉上市公司Beyond Meat的華人高管;食品技術研發總監薛博士,是康奈爾大學精準營養學的博士,在營養的大數據化控制方面有非常高的專業度;

另外,我們在市場化方面也建立了非常具有執行力的團隊,從研發到市場對接,前期還是比較順利的。朱沛然:我們現在剛剛完成一個非常重要的動作——工廠的落地投產。接下來整個下半年的目標就是能夠開拓更多優質的B端客戶,并順利完成交付。畢竟B端在前期是我們主要的方向,是基本盤,穩定的供應鏈也需要有B端穩定的訂單去承接。因此今年to b與to c 占比預計在9:1,但在未來想象空間更大的一定是C端。