中國有句古話叫大器晚成,宗慶后42歲創辦娃哈哈,任正非44歲創辦華為,陶華碧50歲開公司,而陳澤民近50歲從公立醫院院長辭職創辦三全。

與這些我們熟知的企業家相比,有一位丹東老人出道更晚,花甲之年開始創業,杖朝之年帶領公司上市,成為A股年齡最大的董事長,84歲才正式從管理崗位退休。

他就是“中國短保面包第一股”桃李面包的創始人吳志剛。

2015年12月,吳志剛帶領桃李面包在上交所上市,奪下了“A股面包第一股”的桂冠,開啟了光輝歲月。相關數據顯示,桃李面包在國內面包行業市場占有率超過10%,穩坐國內短保烘焙市場的頭把交椅。

如今的桃李面包卻面臨著連續6個季度“增收不增利”、管理層頻頻減持、多方對手搶灘市場等質疑。在二級市場,桃李面包總市值距巔峰400億時幾近腰斬,截止8月19日收盤,桃李面包總市值僅182.37億元。

01

什么成就了桃李面包?

在探究桃李面包業績下滑原因之前,我們先看下桃李面包的成長路徑。

1995年,60歲的吳志剛從教師崗位退休,本該享受天倫之樂的他卻被改革開放的熱潮所打動。是年,吳志剛拉著兒子湊資50萬,在東北邊陲之地丹東創立了桃李。

成立初期,桃李面包并沒有打廣告,而是憑借“無添加”的鮮戰略切入市場。無添加的短保產品自然對物流配送提出了高要求,為了保證面包的新鮮度,吳志剛每天凌晨3點開始配送,保證6點前送到街邊門店。

靠著自給自足的配送起家,吳志剛對企業的成本把控相當精細。為減少“中間商賺差價”,提高企業經營利潤,吳志剛創立了桃李“中央工廠+批發”的模式進行生產和銷售,大規模生產減低生產成本和配送成本,讓一塊面包的毛利超35%。

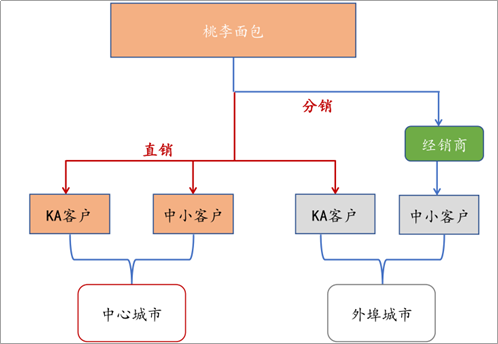

而為了保證產品的極致性價比,桃李面包僅將外阜城市中小客戶(夫妻店等)交給經銷商管理,其它的大量市場仍歸為自營。兩條腿走路的桃李,創造了“工廠+批發”的王者之路。

1997年,桃李面包在群雄爭霸的烘焙戰場上以殺伐果斷之勢在遼寧市場站穩腳跟,正式成立了沈陽市桃李食品有限公司,由此,桃李面包帝國的傳奇歷史正式拉開帷幕。

02

業績下滑,南下受阻

2015年,桃李面包于上交所A股上市,正式成為中國A股面包第一股。

桃李面包從2015年底登上A股市場以來,業績狀況一直保持穩定增長勢頭。2016-2019年公司實現營業收入33.1億元、40.8億元、48.3億元、56.4億元,營收增速高達15%以上;同時凈利潤也在穩步攀升,逐漸坐穩了國內短保面包行業的龍頭。

但2020年以后,企業的營收增速出現明顯放緩。同時,桃李面包的盈利能力也出現下降態勢。財報顯示,2021年桃李面包凈利潤為7.63億元,同比減少13.54%,這也是公司年度凈利潤首次出現下滑。

毛利率問題更是桃李面包長期的詬病。數據顯示,2022年上半年,桃李面包毛利率為25.13%,其中二季度為24.73%,今年上半年毛利率低于其2021年同期26.56%水平。而元祖同期的毛利率為64.21%,克里斯汀的毛利率為44.48%。

除了業績外,桃李面包的業務也被“困于北方”。東北和華北市場一直以來貢獻了約60%的收入和將近90%的利潤。可以說是靠東北和華北市場補貼其他地區市場的發展。

2016年至今,華中和華南地區收入規模仍然難當大任,并連年虧損。桃李面包和以高性價比的呷哺呷哺一樣,南下受阻。

03

家族企業,頻頻套現

2018年,桃李面包管理層股票禁售解除后,吳氏家族便開啟了套現之路。在管理層禁售解除后不到4年的時間內,創始人家族已減持了9次,累計套現超43億。

圖片來源:新浪財經

與此同時,2015年-2021年,桃李面包分別分紅2.48億元、1.35億元、3.77億元、4.71億元、6.58億元、6.8億元、5.71億元,合計分紅31.4億元,其中有約20億元流入吳志剛家族的口袋。

大手筆減持、大額現金分紅入囊,吳氏家族日益坐穩沈陽首富的地位。在《2020福布斯中國400富豪榜》上,吳志剛家族以300.9億元位列111位。

面對套現的質疑,桃李面包的回應是,公司鼓勵老家族的股東退出,有利于公司核心團隊集中式管理,并且股價偏低的減持是給投資者機會,不然戰略投資者拿不到份額。

截至目前,吳志剛家族仍持有桃李面包超6成的股份,未來或有進一步減持意愿,這無疑為桃李面包的未來蒙上了一層紗,讓人捉摸不透。

04

結語

隨著生活節奏的不斷加快,性價比高的短保面包作為早餐主食越來越普遍。

桃李面包趕上了品類發展的好時候,同時“中央工廠+批發”模式下高速運轉的供應鏈體系也為其筑起了護城河。

但時代和市場的變化不會停止,商業模式也并非一勞永逸。