文:36氪未來消費

來源:36氪未來消費(ID:lslb168)

前置倉賽道在過去幾周經歷了冰火兩重天。

曾經的“一號位”每日優鮮在遭遇長期的資金鏈危機后,在7月末宣布了解散,悲觀的消息彌漫行業,唱衰前置倉的聲音又一次不絕于耳。

另一邊,專注探索行業五年的叮咚買菜卻在二季度實現了non-gaap下的階段性盈利,盡管有疫情因素的加持,但不少投資者還是大受鼓舞,財報發布當天,叮咚股價漲幅一度超10%。

作為生鮮賽道最具顛覆性的創業模式,前置倉從一誕生就被貼上光環,8年的時間每日優鮮的融資總額超過了130億人民幣,叮咚買菜也不遑多讓,在2019和2020的兩年間,每年的融資輪次都在3輪,國內外一線投資機構先后涌入。

盡管后續遭遇諸多質疑,但36氪未來消費仍不認為“前置倉是偽命題”,不能因為行業中一家的遭遇而否定整個賽道。其帶來的生鮮損耗的下降、效率的提升以及更快的到家體驗,都讓“難上加難”的生鮮行業看到了破局的希望。

正如叮咚買菜CEO梁昌霖在Q2財報會上所說的那樣,“不能簡單的線性思維,判定整個行業的死局。”

眼下,叮咚買菜正在向外界證明,前置倉的春天或許才剛剛開始。

做對了什么?

當每日優鮮因為經營不利,最終宣布解散,而叮咚買菜卻在Q2實現階段性盈利后,所有人不禁在問,為什么是每日優鮮?叮咚買菜又做對了什么?

在這里我們首先要明確一個認知,那就是生鮮創業,尤其是前置倉模式是個苦生意,是一個需要“彎腰撿鋼镚”、極摳細節的生意,任何一環出現疏漏都可能讓整個模式瞬間坍塌,這意味著企業需要在經營管理上盡量做細,管好每一分錢。

這也正是每日優鮮與叮咚買菜走向兩個極端的原因。

作為曾經的明星企業,每日優鮮從一開始就是一個極不專注的公司。在2019年前置倉競爭最激烈的時候,每日優鮮在一年內先后探索了3-4個新業務,這對一個創業公司來說極為致命。

以“小紅杯”為例,這個在前置倉內陳設咖啡機,希望通過賣咖啡來提升單量的業務,在上海和北京上線2個月后就匆匆下線,為此每日優鮮砸下了上千萬元用于采購商用咖啡機,后來這批設備很快閑置被放在了倉庫中。

一位在2017年就看過每日優鮮的消費投資人告訴36氪未來消費,“當時沒有投的最大原因就是想法太多。”2018年,該機構選擇了押注叮咚買菜。

后者之所以被選擇,最重要的原因就是“專注”。創業5年多,叮咚買菜沒有做過任何無效的探索。梁昌霖稱這是一種“笨拙精神”,當競爭對手選擇做寬時,叮咚買菜選擇做深。

這種“笨拙精神”還體現在,當每日優鮮、盒馬紛紛拓寬到生鮮食品以外的其他品類時,叮咚買菜一直堅守在生鮮和食品上,從未動搖。

一位曾參與當年每日優鮮和叮咚買菜“上海戰役”的業內人士告訴36氪未來消費,叮咚買菜后來之所以能夠取勝,很大程度上取決于“活鮮”以及“做好一頓飯”的心智,這真切的擊中了上海人民的需求。

不過專注只能解決“花錢效率”的問題,不是萬能藥,能在Q2實現non-gaap下的盈利,與叮咚買菜的“降本”不無關系。

據媒體報道,今年5月份,面對嚴峻的宏觀環境,叮咚買菜關閉了一部分GMV占比極低的城市的前置倉業務。

不過在36氪未來消費看來,這并不算壞事。支撐前置倉業務良性運轉的前提是訂單規模和密度,上述關閉的城市中絕大部分都不符合當下的效益目標,特殊時刻選擇關閉,不失為一種“理性的決策”。

當然,作為毛利率極低的行業,叮咚買菜能夠在Q2讓外界驚艷還有個重要的原因——供應鏈壁壘。

據梁昌霖透露,叮咚買菜Q2所售賣的商品中,獨家的特色商品已經有 217 個SKU,另外,叮咚自有品牌的商品銷售額占比已經達到 17.5%——在去年Q4這一比例還不到15%——這其中大部分都是叮咚3F工廠自己研發和加工生產的商品。

獨家和自有品牌商品的優勢帶來的不僅僅是商品結構的優化,更有利于用戶粘性的提升,而從財務角度來看,這也能夠優化叮咚買菜的毛利率,提升整體利潤水平。

前置倉不是偽命題

每日優鮮的突然崩塌,再一次讓“前置倉是偽命題”的討論甚囂塵上,但36氪未來消費堅持認為,前置倉模式可以走通。

為什么大家質疑前置倉?一個關鍵的點在于,其毛利難以覆蓋履約費用。我們以叮咚買菜為例,根據2021年單均口徑數據拆分,叮咚買菜單均毛利為10.4元(毛利率20%),單均履約費用為 18.8元(履約費用率36%)。

對比上海成熟倉經驗。上海地區作為叮咚買菜最成熟的市場,在2021年12月實現經營層面盈利。對比其UE模型我們發現,盈利的關鍵影響因素在于三點:提升客單價;提高毛利率水平;提高訂單量以提升履約效率。

具體到這三點,叮咚做的怎么樣?

首先看客單價,在剛過去的Q2,因為疫情加持,根據券商的預測,叮咚買菜的客單價很可能超過了100元,但即使拋除疫情因素,叮咚買菜的客單價也一直在穩步提升,從2018年的48提升至22年Q1的72元。

利潤率層面,叮咚買菜也在連續優化,本季度毛利率為31.6%,同比提升17.0%,環比一季度提升2.9%,Non-GAAP凈利潤率相較去年同期優化37.5%。而據叮咚買菜CSO俞樂透露,剔除疫情嚴重的3個月,叮咚買菜已經連續10個月持續改善虧損率。

按照業內此前的預估,如果前置倉的毛利率能夠達到35%左右,就能在全國做到盈虧平衡乃至盈利,按照目前的趨勢,這個時間點應該不會太晚。相對比下,每日優鮮的毛利率即使在疫情最嚴重的20年初,也僅僅只有25%左右。

此外,叮咚買菜在履約費用的改善也相當驚喜。財報數據顯示,叮咚買菜2019年的單均履約費用為20.6元,到了2021年這一數字直接降為18.8元,不過履約費用率仍接近30%,但到了今年Q2,叮咚買菜的履約費用率直接同比優化了13.2個百分點,達到了23.2%,低于毛利率,由此叮咚買菜也實現了non-gaap下的盈利。

值得注意的是,繼上海市場后,2022年Q1和Q2,叮咚買菜也實現了整個長三角區域經營層面的盈利。據俞樂透露,2022年上半年,長三角區域的凈收入同比增長了47.9%,實現了UE的快速優化,這對于叮咚商業模式的盈利能力是一個非常有力的證明。

在36氪未來消費看來,判斷一個模式的優劣,最重要的關鍵點是“是不是真的滿足用戶的需求?是不是順應用戶消費行為的變化趨勢?”只有用戶的取舍,才決定商業模式的成敗。

前置倉模式,有最高的效率,最快的配送速度,也能夠更好的控制生鮮品質,尤其是后一點,讓36氪未來消費堅信,前置倉模式就是現存滿足消費者生鮮即時需求的最優解。

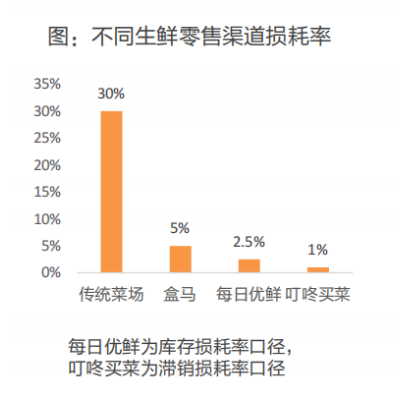

CIC咨詢此前的報告中就提到,線下生鮮零售渠道(如傳統菜場)生鮮農產品損耗率可達30%以上,而叮咚買菜2020年的損耗率僅為1%,且遠低于行業平均水平,這足以證明前置倉模式在損耗層面對生鮮渠道的貢獻之大。

但我們還是要強調,這一切建立的基礎一定是產品力的打造,以及履約成本的持續優化。尤其后者,是前置倉模式的生死線,如何不斷的穩固客單價、增加訂單規模和密度,需要叮咚買菜持續的努力。

叮咚買菜還有哪些答案?

盡管交出了亮眼的二季度財報,但市場對叮咚買菜的質疑仍然沒有消散。

需要承認,叮咚買菜之所以能實現單季度non-gaap下的盈利的確有疫情因素的加持,不斷推高的客單價以及訂單規模都優化了其財務數據。

在本季度中叮咚買菜也沒有公布自己的訂單數據,這讓外界浮想聯翩。在36氪看來,因為疫情偶然因素帶來的數據增長,本就不具有十分大的參考性,選擇不披露訂單數據,叮咚買菜或許有同比或者環比增速失真的擔憂。

這一點在財報會上,俞樂也側面做了回應,在展望三季度數據時,她的表述是,“Q3對比疫情前的Q1,Non GAAP的凈虧損率會有3%的優化”,注意對比的是疫情前的Q1,而不是Q2,這說明管理層對本季度取得的業績有很清醒的認知。

不過叮咚管理層也表示,今年的目標仍然是到年底實現全國市場的經營性盈利。除了上述我們提到的控制履約成本,不斷提升訂單密度和規模外,36氪未來消費還有兩個最大的期待,也是叮咚后續證明自己盈利能力的關鍵。

一是,梁昌霖引以為豪的自有品牌和獨家商品。

叮咚買菜目前擁有最大面積的高標準、半自動化大倉,擁有10多家食品工廠,并且正在建設3個大規模的 3F 工廠,這10家食品工廠開發產品的GMV貢獻同比已經增長超100%,這很大程度上保障了叮咚買菜的產品競爭力。

自有品牌目前在叮咚買菜的銷售占比達到了17.5%,在行業內處于領先水平。自有品牌的差異化競爭力是其一,其更大的作用在于提升叮咚買菜的毛利率,據36氪未來消費了解,平臺自有品牌的毛利率水平普遍比供應商商品高一些。

二是預制菜的崛起。

2022年2月,叮咚買菜成立預制菜事業部,將預制菜上升為公司一級部門,目前研發部門有近30人,預制菜生產部門則擁有40多家工廠,其中自營工廠有4家。疫情期間,在上海地區,預制菜一度成為銷量最高的品類,超過原本的優勢品類——蔬果、肉禽蛋等。

財報數據顯示,2021年Q4,叮咚買菜的預制菜銷售占到整個GMV的 14.9%,達到9億多人民幣,叮咚推測預制菜的體量能達到年化30多億人民幣。

作為當下最火熱的風口,叮咚買菜發力預制菜有幾個優勢,一是其本來就積淀的供應鏈研發能力,二是其遍布全國的前置倉渠道近1300家前置倉,可以滿足各溫層預制菜的及時配送、冷鏈。尤其是后者,能在一開始就幫助預制菜打開銷路,而不必依賴其他渠道,這讓叮咚買菜在前期省下大量的營銷成本。

與自有品牌一樣,預制菜的毛利率同樣較高,這能改善叮咚買菜整體的利潤率。以叮咚買菜在去年二季度推出的“拳擊蝦”為例,根據官方數據,其券前毛利率(Pre coupon gross margin)達到了33.8%,高于叮咚買菜的整體券前毛利率,而包含“拳擊蝦”訂單的客單價比平均訂單高73.9%,達98.9元。

接下來的Q3對叮咚買菜相當關鍵,這決定了在二季度他給外界樹立的信心能否持續,也關乎大家對前置倉模式的質疑能否消除。

對此我們還是頗有信心。正如梁昌霖在財報電話會說的那樣,“我們一直專注在一件事情上,一直關注用戶的需求,倒逼自己進步,我們不耍小聰明,死磕商品力,被用戶喜愛的公司,都是有前途的公司。”