文:王楚湉、月半

來源:餐企老板內參(ID:cylbnc)

01

像賣飲料那樣賣菜品

最近,食品龍頭企業“雙匯”有一個新動作:試水預制菜自助售賣機。

據悉,雙匯將微波即食系列產品“啵啵袋系列”作為首發產品,在學校、醫院、景區、高鐵站等多地試點,這讓不少業內人士紛紛討論。

內參君還發現,小區里的飲料販賣機旁,也多出了個“預制菜自助柜”。紅燒肉、宮保雞丁、速食面、飯團應有盡有……其中既有需要簡單烹制的“硬菜”,也有加熱即食的便當,品類之豐富甚至超出便利店的冷藏柜。只需要掃碼支付選中商品,馬上就能帶回家做一頓大餐。

查閱資料后發現,除了雙匯,還有不少大品牌也都在試水自助販賣機。例如,得利斯發展肉制品預制菜;還有樂肴居、廣州酒家、福迪寶、萊克食品等速凍食品企業也都加入其中。

預制菜自助機的販賣形式大同小異,但選品和選址卻暗含千秋。

從入局身份來看,掌握原材料的供應商,更偏向于做烹制類的預制菜,比如得利斯選擇魚香肉絲、宮保雞丁等菜品,與其原有的肉類上游產業線結合,保證冷凍后高度還原;食品加工企業則偏向用自助售賣機拓展渠道,觸達一線。例如,樂肴居嘗試用自助機售賣飯團、米漢堡;而廣州酒家等餐飲頭部品牌,則發揮品牌勢能和產品優勢,用招牌產品試水。

從地域來看,大多商家將預制菜自助販賣機的試點投放在一線城市。預制菜的誕生本就是為了適應快節奏的生活。這種即買即走,加熱即食的模式契合當下年輕消費者的需求,給了預制菜自助販賣機發展的土壤。

從場景來看,烹制產品多選擇社區,微波產品則側重寫字樓、學校、醫院、高鐵站等。社區場景下,人們更注重菜品的口味和鍋氣,開展試吃活動能吸引來了不少居民,而高鐵站等場景,人流量大,沒有固定用餐地點,滿足性價比和方便食用才是重點。

02

預制菜自助販賣機的邏輯是啥?

大品牌紛紛試水自助販賣機,背后的“目的”是什么?

1、用零售模式,開辟新的銷售渠道。自助販賣機,說得簡單點就是“用賣飲料的方式來做餐飲”,是零售化的一種形式。不占空間、不用人力,而且選址靈活,這些都是肉眼可見的優勢。也正是這個原因,各個領域都希望探索這種銷售渠道,比如早就有的解酒藥自助機、現磨咖啡自助機、水果汁自助機等。

而預制菜本就具備零售屬性,這一點和自助販賣機的特點“不謀而合”。

左:自助果汁機 右:自助咖啡機

2、去“離消費者更近的地方”。預制菜雖然看似大火,但,這一市場仍然處于發展階段,事實上,直到今年春節,預制菜才真正大規模走向C端消費者。

由于預制菜的定義與類目劃分仍有多重說法,目前也沒有普遍適用、認可的規范在管理市場,所以預制菜產品五花八門,市場總體處于自由發展階段。在這種背景下,誰能“離顧客更近一步”、“更早一步上顧客的餐桌”,誰就更有機會“出圈”。

3、供應鏈企業,利用自身優勢觸達消費者。上游供應鏈本身就具備產能、食品安全等優勢,工業化程度、數字化程度、運營管理效率都非常高。在他們看來,餐飲行業還有很大的利潤空間,是一片“沃土”。這些食品工業小巨頭們看準前段的高附加值,早就躍躍欲試,而零售的爆發,讓他們看到機會,大力“下沉”,降維打擊低效門店。

這一點,在行業里比比皆是,比如三全食品布局“三全鮮食”,思念布局“愛燒飯”,都是供應鏈企業下沉做餐飲的典型案例。

思念“愛燒飯”,定位“家庭便利三餐生活超市”

4、餐飲企業,探索“無人”的高效盈利模式。當下,餐飲行業面臨著多重挑戰,不僅要和疫情打游擊,更是被“三高一低”的成本壓力裹挾。探索高效率的盈利模型,成為各個企業必須面對的事實。

不少餐飲企業紛紛投入到“無人化、智能化”的探索中,前有碧桂園豪斥重金打造智能餐廳,后有海底撈等頭部品牌積極入局。而自動販賣機,不過是智能化的一個縮影和分支。

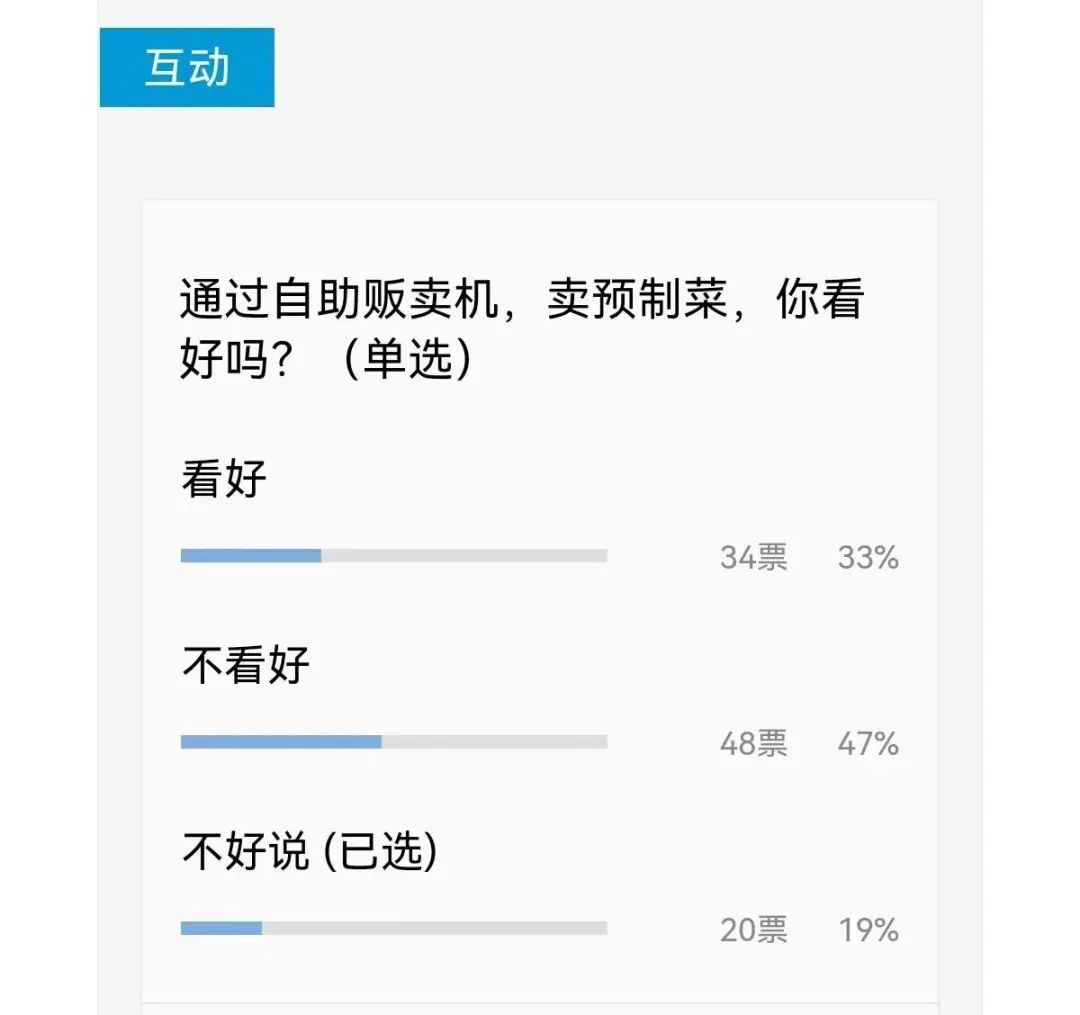

03 自助販賣機早有“前輩”嘗試 可效果并不怎么好 其實,這門“好生意”,早就有人盯上了。 2015年,三全推出無人零售機“三全鮮食FUNBOX”,瞄準白領午餐市場,以寫字樓鮮食售賣機的形式立足。據悉,在北京和上海的銷售網點已經達到1000多個,APP下載量為15萬,百度、愛奇藝和58同城等巨頭公司都在使用FUNBOX。 三全鮮食FUNBOX 但當時,外賣市場已蓬勃發展,這種預制盒飯口感和消費體驗上都大打折扣,FUNBOX的嘗鮮期一過,便暴露出嚴重弊端:30-50份的銷售量難以支撐FUNBOX“APP+自助售賣機+中央廚房”的模式。不過一年,FUNBOX就在2181.77萬的虧損中畫上了句號。 有人把問題歸結于:正餐。畢竟,白領們對于正餐的品質要求更高。 很快,又有人盯上了“早餐賽道”。 2017年,前雨潤集團電商事業部總經理麻紀祥研發“早餐自助終端”產品,全程熱鏈運輸,每臺販賣機放置220份早餐,試水地鐵站和寫字樓。以“美味、便捷、時尚、平價”為定位,看似契合早餐市場的剛需。產品設計也非常“酷炫”:用“膠囊”的形式來做包裝。 膠囊餐盒由上下兩個部分組成,一部分放飲品(豆漿、咖啡等),另一部分放置主食(包子、煎餅等),售價為10-20元。當年,團隊計劃投放500臺機器,“預計4-4.5個月收回投資成本”,并公開尋求融資。 然而,早餐自助售賣似乎也沒有受到市場的青睞。如今,內參君搜羅一圈,也沒有發現與之相關的“后文”,可見市場反饋并不理想。 04 自助機,是個“好歸宿”嗎? 除了雙匯、得利斯嘗試自助機售賣形式。最近,奈雪也用“自動奶茶機”做起了飲品。在深圳部分門店,用機器取代人工加料過程,不到10秒完成一杯茶飲,產能提升約40%。 據悉,不僅是研究新機器,而是實現機器智能化,無論品牌還是茶飲設備廠家,都在集中精力做探索。 所以,自助機是餐飲的“好歸宿”嗎? 一種觀點認為,這事能成,尤其是以“預制菜”作為切口。因為預制菜原本就和零售有接近的屬性。顧客在線上(電商平臺)、在店內(舌尖英雄)、在自助販賣機購買,產品的本質是一樣的,也不會因為平臺不同而有明顯的品質差異。從這個角度來說,如果是預制菜(或快餐),尤其是消費者對品質沒有太多期待的快餐,倒是一個可以嘗試的方向。 另一種觀點認為,如果做鮮食,這事不太容易。因為顧客的期待不同,需求也不相同。“我去大米先生吃飯,就是看中了它的現炒。”一位受訪者說。從這一點來看,西式快餐比中式快餐更適合用“自助販賣”的形式。 投票來自公眾號“冷凍食品” 可見大部分人持觀望態度 此外,預制菜的消費群里是分散的,自助機能夠覆蓋的客群十分有限。盡管相比開大門店,各項成本已大大降低,但這個痛點無法從本質上解決。 無論怎樣,頭部品牌積極測試,從行業的角度來說是一種進步。至于效果如何、是否能跑出黑馬,還需要時間的驗證。