文:文思敏、李敘瑾等

來源:第一財經YiMagazine(ID:CBNweekly2008)

7月28日下午,一段每日優鮮HR部門通過飛書電話會議“就地解散”員工的錄音文件在社交平臺被引爆。當晚,《第一財經》YiMagazine的記者探訪每日優鮮位于北京市朝陽區黃渠附近的一個前置倉,發現貨架上的商品已經被搬空,只剩下一些凌亂堆放的打包袋,大門落鎖。附近的一位保安證實,該前置倉的揀菜工是在前一天晚上連夜把所有貨物搬運走的。

7月28日晚10點左右,位于北京黃渠東路的每日優鮮前置倉,大門落鎖。

每日優鮮黃渠東路店被撤銷,7月27日被連夜搬空了所有貨物。

距離這個站點大約800米遠,一輛每日優鮮送貨用的電瓶車“孤獨”地停在路邊。這輛車的騎手隨后在電話中告訴《第一財經》YiMagazine,他已于四五天前離職,7月28日早晨得知站點被撤銷,便找了距離該站點稍近的一個指定地點還車。事實上,這位騎手是剛從附近一個被撤銷的站點轉至黃渠站,因為單少掙不到錢,堅持了三天還是決定離職了。“(上個站點)只剩三個騎手,跑不出錢來,我們自然得換地兒了。”這位騎手說道。

停放在距離黃渠東路店800米開外的每日優鮮配送車。多位接近每日優鮮的消息人士向《第一財經》YiMagazine證實,7月28日下午在開始網絡上流傳的那份錄音,是“零售云”部門的HR負責人通過飛書發起的一個臨時溝通會。每日優鮮零售云業務負責人逾明告知員工,7月15日公司對外公布的2億元融資“投資款沒有如期到賬”,6月份的工資將繼續暫緩發放。當天下午,每日優鮮有多個部門的員工參加了各自部門舉行的相同主題的溝通會。被曝光錄音的零售云會議大約有300個員工在線參與。總共大約有300名員工被通知當天遣散,而并非每日優鮮所有員工。事后,每日優鮮對媒體回應稱,7月28日的裁員事件是“在實現盈利的大目標下,公司對業務及組織進行調整”的動作。同樣的模板句型,在同一日上午被每日優鮮的公關團隊剛剛使用過一次。每日優鮮App首頁置頂位置,在7月28日上午發布服務變更通知,配送時間由原來的最快30分達改為“最快次日達”,配送范圍為全國均可配送。對此,每日優鮮對媒體表示:“在實現盈利的大目標下,公司對前置倉業務進行了調整,次日達和其他業務不受影響。”

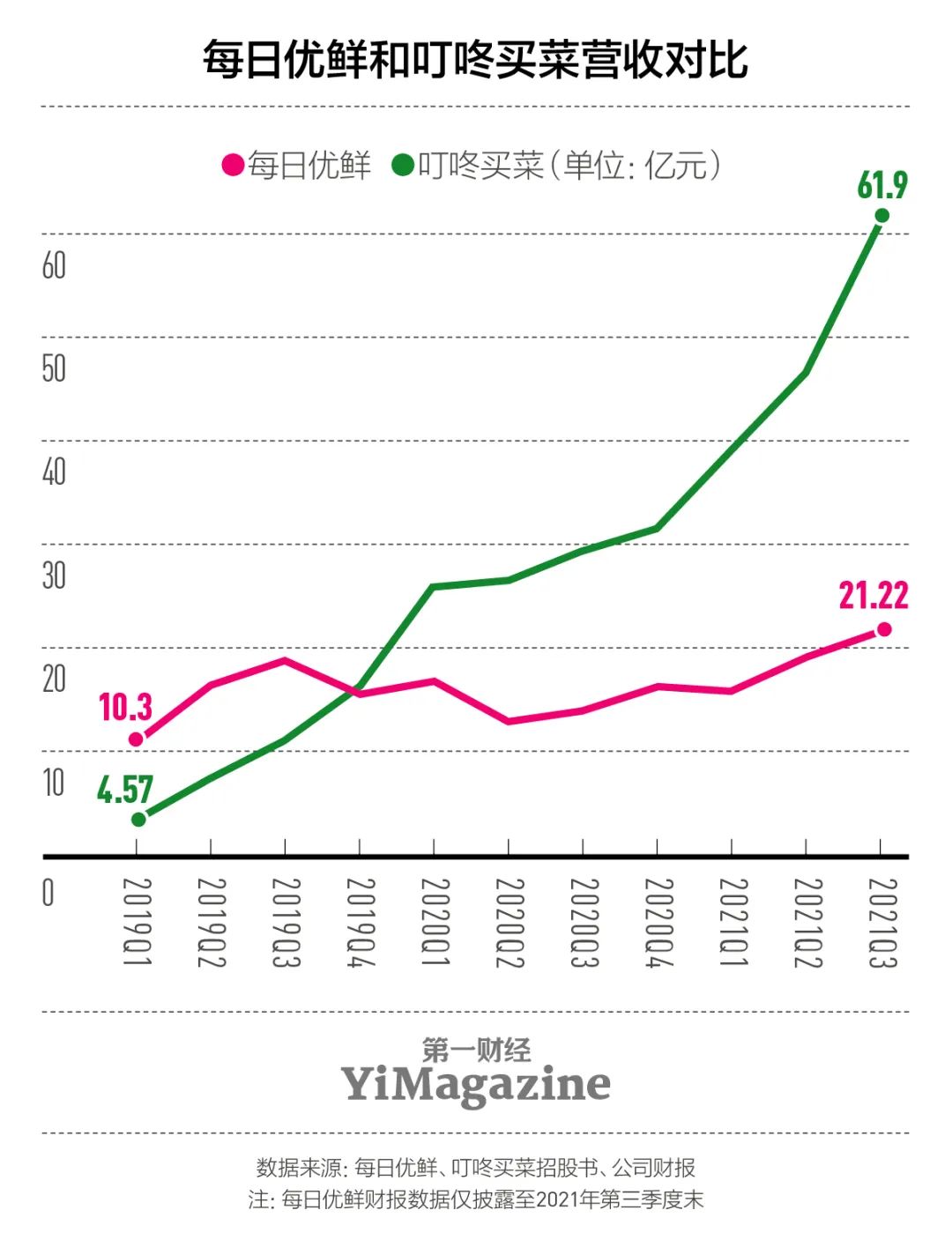

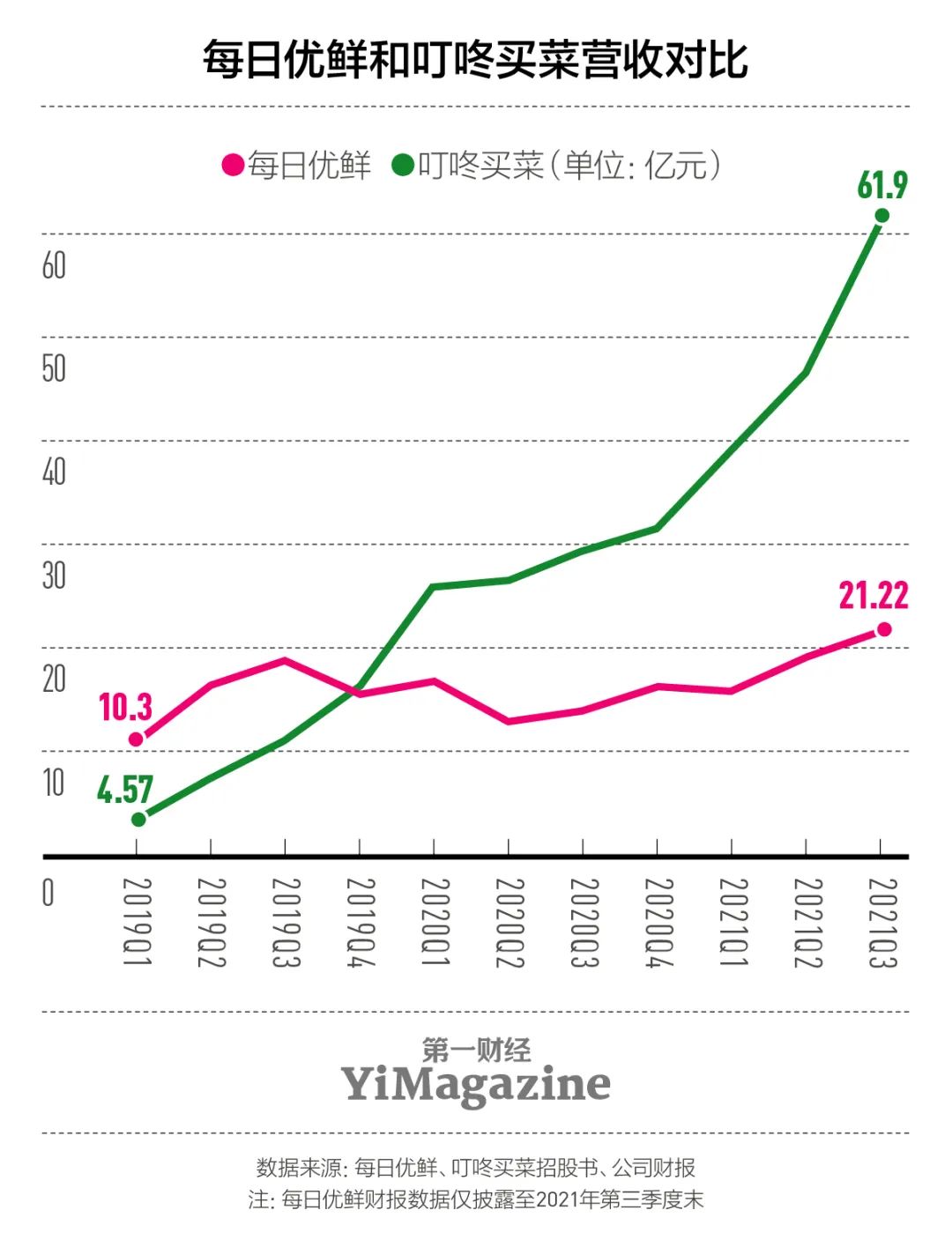

然而僅僅幾個小時后,上午的首份官方回應就已經被推翻了——曝光錄音涉及的會議,裁員對象正是來自“不受影響的其他業務”——“零售云”。

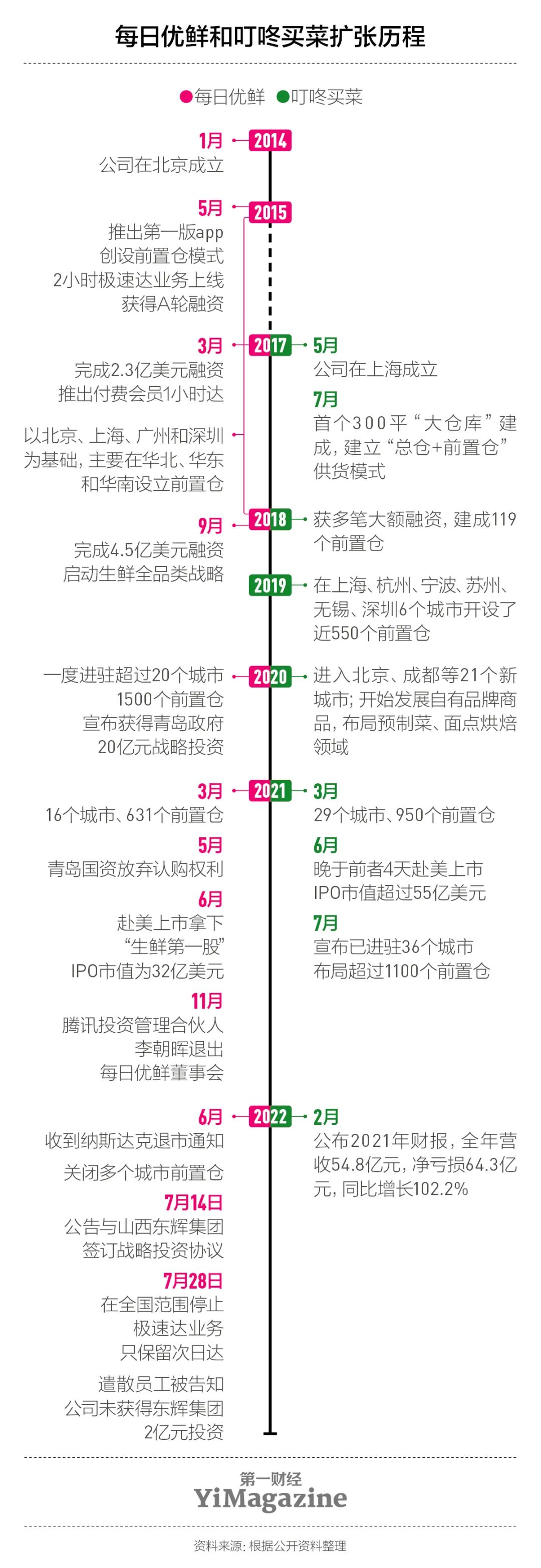

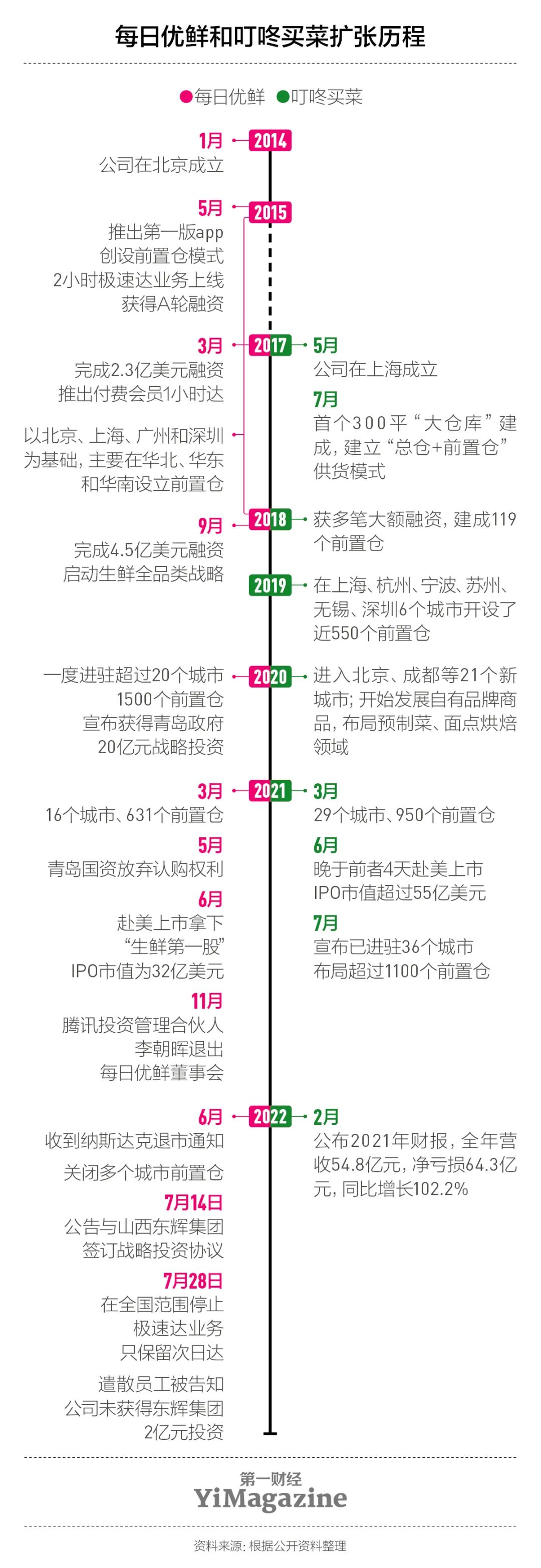

來不及對外做任何工作交接和善后,所有7月28日被突然通知工作截止至當天結束的員工,所有的內外部溝通工具——郵箱、飛書及VPN已經被停用,供應商采購結算系統無法登錄。“最搞笑的是,我家里還有公司的電腦,(公司)難道都不要了嗎?”一位目前還在外地出差的部門總監,得知昨天下午發生在公司總部的就地解散員工的混亂場面,對《第一財經》YiMagazine表達了他的失望情緒,“下午開會有些員工比較激動,公司HR可能擔心各方在飛書上的溝通造成群體性事件,所以就一下子把所有東西都停掉了。”每日優鮮的正常工資發放日期為次月的10日。6月底,員工們被通知6月份的工資將延遲到7月28日發放。此次突發事件的導火索,是7月28日作為既定的發工資日,公司不僅未能如約給員工發放工資,反而演化為一輪直接宣布的裁員。各部門的HR團隊甚至沒有提前準備好辭退大批員工時需要提交給他們的流程文檔,而僅僅用一個15分鐘電話會的方式來粗暴處理,足見這輪裁員決策的突然性。前述不愿具名的業務總監表示,每日優鮮運營走到今天這一步,早在去年9月就已有明顯征兆——在剛剛完成IPO融資不到3個月時,每日優鮮開始出現無法按合同如期向供應商支付貨款。每日優鮮可以說是“前置倉”這種倉配模式的鼻祖。2015年11月,其在北京設立第一個前置倉,并逐步在全國各個城市復制這種模式。前置倉,指的是在靠近社區的地方建立中小型倉儲配送中心,再從中心向外提供最快30分鐘配送到家的一種倉配模式。其配送效率高,正好能滿足對生鮮配送有時效性需求的消費者。這是一種重資產、重投入的模式,盡管可以提升配送效率,但存在費用率高、毛利率低、客戶流量獲取和轉化困難等較為明顯的問題。每日優鮮在2020年一度進入20個城市,聲稱已經布局了1500個前置倉,那時它對內部員工提出的是“一年半內干翻叮咚買菜"的口號。2021年6月在美國上市后,每日優鮮IPO募資額約為3億美元。但在第三季度,每日優鮮普通股股東的調整后凈虧損為8.865億元人民幣(約合1.376億美元),虧損面比前一年同期擴大了近1倍。想用IPO融資來緩解每日優鮮的周轉壓力,顯然并不夠用。這種不能按時支付供應商貨款的問題,后來不僅沒有緩解跡象,反而在今年春節前夕更為凸顯,難免被供應商告至法庭。轉年因為每日優鮮所在的核心市場——上海和北京先后遭遇疫情封控,倒是給了公司繼續拖延欠款的各種借口。“等上海和北京疫情一結束,(繼續拖欠貨款)就做不下去了。”上述不愿具名的業務總監稱,每日優鮮今年上半年一邊在努力找投資來救火,同時對內將“盈利”確立為年度戰略目標,希望可以緩解資金鏈的壓力。但是,前置倉模式在履約成本上幾乎沒有多少可壓縮的空間,每日優鮮只能通過裁員來強行降本,但是缺乏合理有統籌的裁員,其過程只會放大管理漏洞。上海和北京的疫情封控期間,線下商業停擺,讓包括每日優鮮在內的生鮮前置倉成為城市核心“保供”渠道。但這種表面上的熱鬧,背后對于運營平臺而言則意味著比平時更高的履約成本,封控實則加速了每日優鮮的衰敗。一方面,因與各供應商的糾紛問題,封控期間,每日優鮮并未像盒馬、叮咚買菜般“活躍”,甚至沒有開辟團購渠道來補充現金流;另一方面,封控過后,城市消費者對前置倉生鮮電商的購買意愿迅速回落。“北京疫情前,我每天平均能跑40-50單。5月份最忙,我最多一天跑了95單,就是北京疫情最嚴重那會。疫情結束后,我就感覺單量突然一下子下降了。最少的時候,一天只有十幾單。”北京朝陽區黃渠站點的那位騎手,也證實每日優鮮的單量6月以來明顯下滑。從無到有,前置倉在中國消費市場已經發展了六年。從配送效率的爬坡,到品類的擴充,再到對上游供應鏈控制力的提升,包括每日優鮮在內,入局的玩家已歷經多個階段的能力迭代。與此同時,它們還經歷過同業競爭對手之間的營銷大戰,以及社區團購和直播生鮮崛起帶來的低價沖擊。如果融資順利的話,按照計劃,每日優鮮今年的戰略是以盈利為目標,砍掉一些附屬的以及不盈利的業務,將重點放在可以盈利的事情上來。然而,當7月28日每日優鮮宣布平臺最快配送時間改為“次日達”,從物流效率上,意味著一個城市只需要配備一個中心倉。這一重大決策,宣告了每日優鮮徹底退出了由它首創的“前置倉+30分鐘閃送”的生意模式。前置倉的建設并不昂貴。對于每日優鮮來說,前置倉的成本主要是租金和裝修費用。選址往往是偏僻、便宜的鋪面,花費不高。而基礎的配置即冰箱,或者額外的十幾平方米的冷庫。據內部人士向《第一財經》YiMagazine透露,一個基礎的前置倉裝修成本基本上10萬元左右。但履約成本居高不下,要維持前置倉的運轉,就變成了一門非常辛苦的生意。每日優鮮的招股書數據顯示,在2019至2020年期間,每日優鮮的履約費率從34.9%下降至31.9%。但內部人士告訴《第一財經》YiMagazine,這一輪成本下降,主要是多個城市直接關店所導致的成本數據下降,而并非真正實現了運營效率的提升。無論從叮咚買菜還是每日優鮮來看,前置倉模式都難以擺脫虧損的陰影。一直專注于前置倉模式的叮咚買菜今年2月公布2021年財報數據:全年實現營收54.8億元,凈虧損64.3億元,同比擴大102.2%。

長年巨額虧損考驗著創始人的心理承受力。而這種壓力,根本上說源自于企業風險投資的投資人——創業早期,他們會鼓勵創業者用燒錢換取流量,擴大市場規模的優先級遠大于盈利。當一個創業項目發展至IPO前后,投資人又開始轉而考核創始人有沒有辦法降本增效,讓公司盈利。當叮咚買菜選擇投資于上游采購以及技術和供應鏈系統時,每日優鮮則選擇投入智慧菜場和零售云。后者在招股書中提出“(A+B)x N”的概念。A指的是當前的前置倉模型,B指的是智慧菜場,N指的是零售云服務。但是,面對資本市場,每日優鮮只不過講了一個同行屢戰屢敗的增長故事。每日優鮮的管理層曾解讀說,每日優鮮要把公司的數字化能力向社會開放,讓大量的商超都擁有前置倉到家的能力,都會用AI來管理商品、物流、門店和用戶,而這才是“解決行業終極問題”,第一階段的改造重點就是菜場。這種向線下零售業態、特別是社區街邊小店輸出一套數字化商品管理系統和支付系統,甚至是從自己的電商平臺直接幫助這些“小夫妻店”完成進貨環節——相似的改造項目,美團、阿里、京東都琢磨過。而前述每日優鮮業務總監透露,在高層會議里,有高管們明確表示過,不太認同創始人徐正提出的這套戰略目標,認為“(A+B)x N就是一個偽命題”。

美國時間7月28日,每日優鮮股價跳水42.46%,報收0.135美元。去年6月上市之后,每日優鮮的財務報告僅提交至2021年第三季度末。因股價持續30個交易日低于1美元且無法按期交納公司年報,每日優鮮已經兩度收到納斯達克的通知函,有著極高的退市風險。前述每日優鮮業務總監分析指出,管理層迫于業績壓力,用智慧菜場和零售云來做大交易流水,但本質上是“初心發生了問題”。“現在,連供應商結算的后臺系統都關掉了,最可憐的就是上海疫情期間的供應商,他們給上海做了貢獻,但欠款大約有七八千萬元,原來答應是七天還,但很多欠款一直到現在還沒還。”這位業務總監說。