文:王凡

來源:棱鏡(ID:lengjing_qqfinance)

“沒有想到,在一個富裕的國家有一天會連孩子的奶粉都買不到。”6月初,家住美國新澤西州的陳芳(化名)對作者表示,孩子剛5個月的她,正在四處求購嬰兒配方奶,“哪怕加價也可以,但周圍的超市都跑遍了,貨架幾乎都是空的。孩子斷糧比自己斷糧更揪心。”

“周圍的美國當地人都在通過親戚朋友跨州求購,搶個奶粉要發動一個村,甚至專門有人‘打飛的’出境墨西哥去人肉背奶回美。”陳芳說,群友們互相打趣,如今簡直像在研究走私一般。陳芳在多個社交平臺上發布了求助信,最終通過外州的朋友從其他新生兒父母手中購得兩盒奶粉。

“不知道這樣有上頓沒下頓的日子還要過多久。”她無奈的說。

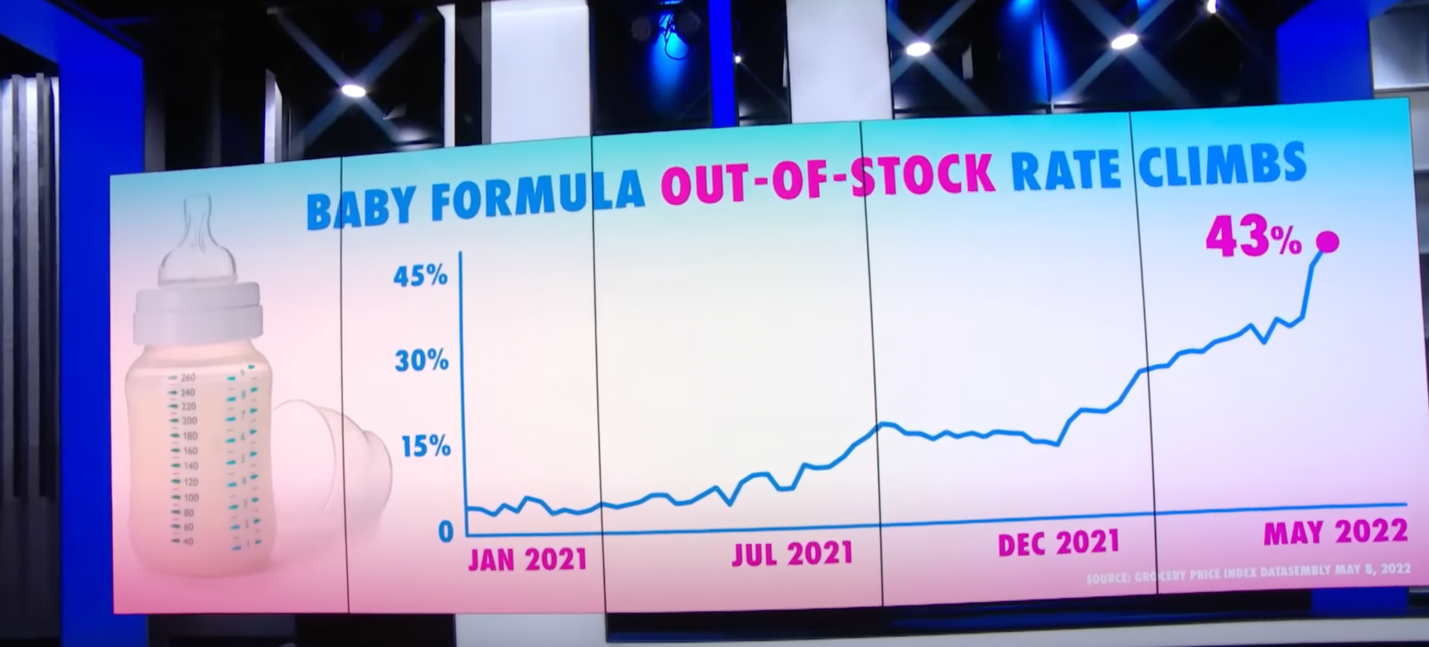

美國“數據匯集”公司對零售商嬰幼兒配方奶粉庫存的跟蹤數據顯示,在5月22日-29日期間,美國全國的配方奶缺貨率攀升至73%以上,在加州、佛州、路易斯安那等九個州的配方奶粉缺貨率甚至達到90%。

此時距離“奶粉荒”引起美國白宮關注已達數周。5月18日,美國總統拜登曾援引《國防生產法案》要求增加奶粉供應,并指示聯邦機構使用五角大樓的飛機,加速從海外向美國運送配方奶粉。

“但似乎都是遠水解不了近渴。”陳芳表示。

美國“奶粉荒”成為大疫情時代下,美國消費品供應鏈短缺和供求失衡的一個側影。問題短期難解的背后,亦有美國配方奶市場被巨頭壟斷供應鏈缺乏彈性、美國生育率前景堪憂以及政府應急協調失靈等長期問題。

01

意外增長的生育率和突然關閉的工廠

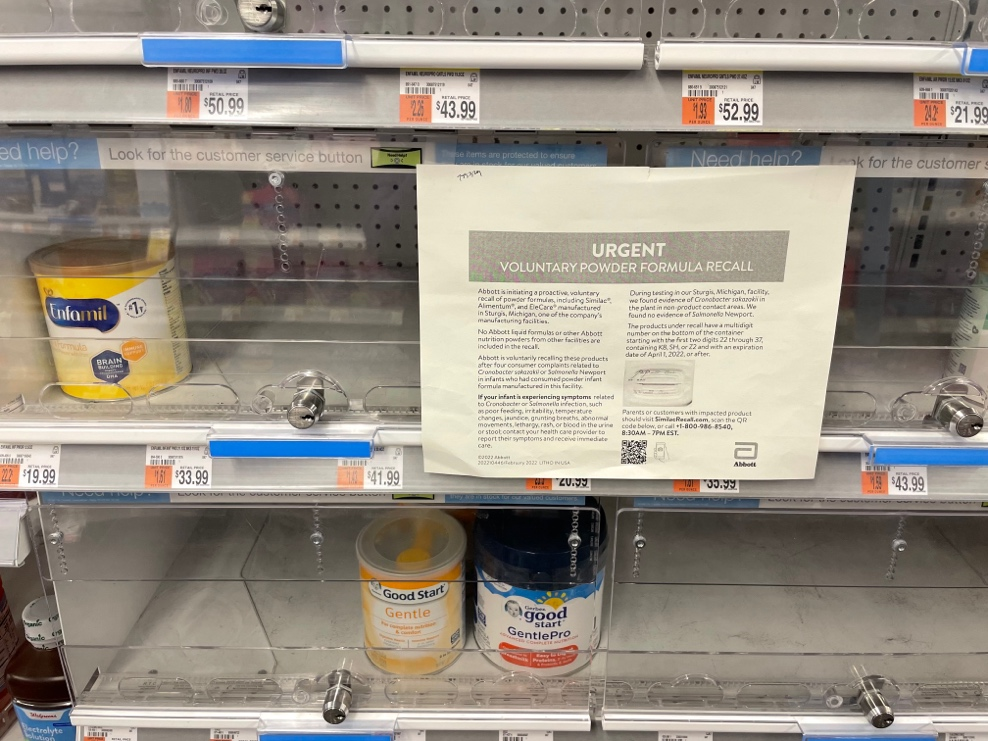

作者走訪多家超市,顯示配方奶貨架大多為空,并貼有雅培自動召回部分產品的通知。

美國雪城大學供應鏈教授帕特里克·彭菲爾德(Patrick Penfield)對作者介紹說,今年2月,全球配方奶巨頭雅培在密歇根的一處工廠因為細菌感染引發工廠關停和產品召回,被認為是此輪“奶粉荒”的導火索。

“雅培在全美配方奶市場中占據關鍵份額,沒有其他嬰兒配方奶粉公司有足夠的產能來取代。盡管被停工的工廠在6月初已經復工,但仍需要 6-8 周的時間才能生產出足夠的嬰兒配方奶粉來逐漸滿足市場需求。”他說。

2月17日,美國食品及藥物監督局(FDA)曾宣布,正調查4名嬰兒感染克羅諾桿菌和沙門氏菌事件的投訴,其中兩人身亡。FDA稱,據報告,這4名嬰兒均食用了美國雅培公司在密歇根州斯特吉斯工廠的奶粉。此后,雅培開始自愿召回相關嬰兒配方奶產品,并宣布關閉廠房以配合新一輪的檢測。

美國食品及藥物監管局(FDA)通過郵件回復稱,2022 年 1 月 31 日至 3 月 18 日期間,FDA人員測試中發現,密歇根州工廠的環境子樣本對阪崎克羅諾桿菌呈陽性,但奶粉成品對該細菌成陰性。工廠最終在關停近四個月后,得以重新開放。

“疫情期間的原材料短缺、交通運輸延長、人力短缺等問題本身就讓配方奶從工廠到貨架時間拉長。”彭菲爾德對作者表示,但此輪美國奶粉荒最大的瓶頸是“產能”。當占市場份額四成的雅培突然關閉工廠,其他廠商并沒有及時填補供應短缺,“因為產能是昂貴的,包括機器、勞動力、新建工廠等等。但如果沒有確定性的銷量,額外的產能投入并不劃算”。

美國在疫情期間意外上漲的生育率被認為只是“曇花一現”,讓美國配方奶生產方不敢貿然為了短期搶占市場擴大產能,背上負債。

“疫情給美國生育率帶來意外波動。”長期研究美國人口問題的咨詢公司“人口情報”首席信息官萊曼·斯通(Lyman Stone)對作者分析稱,疫情剛開始的2020 年,美國的出生人數顯著下降,但在疫情第二年即2021 年,出生人數的反彈勢頭強勁。“與 2020 年相比,2021 年的出生人數增長了 2% 以上,創14年來最高增長。”

盡管美國生育的長期趨勢走向萎縮,但2022年,也就是進入疫情第三年之后,美國的生育率預計將再增長2-3%。“十多年來,出生人數沒有增長這么多。因此,市場出現了相當大的混亂。”

在生育率暫時上升的同時,萊曼·斯通坦言,職業女性的增加以及生育年齡提高等多因素影響,美國的母乳喂養率卻在降低。業界同時部分歸因于新冠疫情后導致的醫療和社會支持體系的崩塌。特別是在2020年3月開始,各州因為疫情先后宣布進入“緊急狀態”后,新產婦住院時間被迫縮短,并因為擔心新冠傳播,往往草草出院,尚未和嬰兒建立母乳喂養。出院后的哺乳輔助等社會支持體系也受限于遠程輔導而形同虛設,上述所造成的母乳喂養困難問題,在美國低收入群體中尤為明顯。

“母乳喂養率下滑,意味著每天需要為嬰兒生產數百萬卡路里的配方奶粉。”萊曼·斯通對作者表示,“也就是說,在嬰兒配方奶被召回之前,生產商就已經在面對需求增加。”

但在需求增加面前,擁有最大產能的關鍵工廠卻因為安全事件關停數月,其他競爭對手也礙于市場前景并未積極補位。市場調節失靈下,新手父母只能面對空蕩蕩的貨架。

數據匯集公司調查顯示,全美的配方嬰兒奶缺貨率在1月節節攀升,在5月初達到43%。該公司數據顯示截至5月29日,加州等部分州的缺貨率攀升至90%。

02

“買槍比買奶粉還容易”

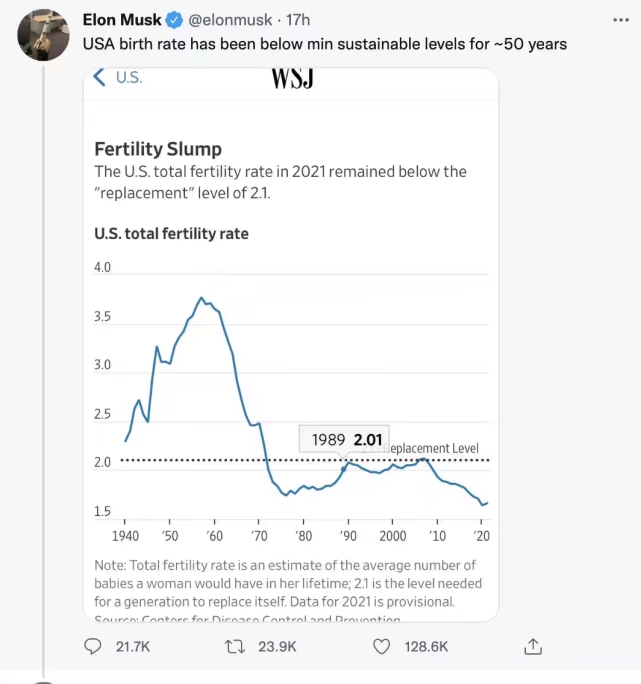

馬斯克在推特上分享一條關于美國生育率持續下滑的圖表,顯示2021年生育率繼續低于2.1的更替水平,并配文稱,過去50年,美國出生率一直低于最低可持續水平。

美國配方奶公司并未積極響應市場需求變化的背后,是美國嬰兒配方奶市場被政府集采深刻影響,導致創新不足、供應鏈缺乏彈性的長期問題。

硅谷新興奶粉創新企業Bobbie創始人勞拉·莫迪(Laura Modi)通過公開信呼吁,“我們過于依賴少數幾家公司和生產基地來支持嬰兒喂養。當前的危機證明,美國的嬰兒配方奶供應鏈缺乏彈性。國會應重新評估進入壁壘,以鼓勵創新。”

根據美國財富雜志的統計,在過去六年里,美國幾乎沒有新配方奶品牌進入市場,例外之一就是Bobbie。創立于2018年的Bobbie在2021年通過和具有生產配方奶許可的營養公司Perrigo合作推出了“歐洲配方”的奶粉。

除了因為嬰兒配方奶產品本身面臨強監管之外,美國農業部推動的WIC集采計劃,也在幾十年間無形中塑造了該市場巨頭壟斷,行業壁壘難破的現狀。

WIC 是由美國聯邦政府撥款的社會福利計劃,受益群是孕產婦及5歲以下兒童,除了提供免費食物,還有定期的營養咨詢。嬰兒配方奶也是其中的一項福利。美國的各州可以通過公開競標的方式和特定的嬰幼兒配方奶生產商簽訂合作協議,受益者可領取代金券在指定的超市或零售店購買集采名單內指定配方奶品牌產品。

研究顯示,2004-2006年間,大約六七成的嬰幼兒配方奶均通過WIC計劃進行銷售,也就是意味著一旦進入集采名單,就鎖定可預見的市場份額。

美國經濟研究中心(ESR)的研究報告顯示,從90年代中期開始,美國嬰幼兒配方奶市場就因為集采變得高度集中。2008年,共有三家制造商占據98%的市場份額,分別是生產Similac的雅培,生產Enfamil的美贊臣和生產嘉寶的雀巢,當時的市場份額分別是43%,40%和15%。根據2022年聽證會上更新的數據,如今這三家在美國配方奶中的市場份額幾乎沒有太大變化。

在三巨頭基本保持穩定份額的同時,是美國嬰兒配方奶市場規模增長停滯不前。2019 年,美國嬰兒配方奶粉市場規模為 36.53 億美元,預計到 2027 年將達到 58.11 億美元,2021 年至 2027 年的復合年增長率為 5.8%。但要知道,2007年,美國嬰兒配方奶粉市場銷售額就已達到 35 億美元。需求見頂下,美國嬰兒配方奶市場巨頭更重守成。

相比之下,美國槍支市場卻在需求推動下,產量逐年擴大。美國煙酒槍炮及爆炸物管理局(ATF)發布的報告顯示,美國每年的槍支制造量從2000年的390萬支增長到2020年的1130萬支。美國國內對半自動手槍的需求正在以有記錄以來最快的速度增長,手槍產量已經從每年300萬支飆升至550萬支左右。

近期,美國NBA金州勇士隊球星達米恩·李曾公開評價,當下的美國“買槍比買奶粉還容易”。

03

囤奶粉和囤口罩一樣平常了

截至發稿,作者查詢美國百貨公司的網站發現,多款嬰兒配方奶顯示缺貨,且在24小時內限購兩瓶。

至于為什么大量并未依賴政府補貼的新手父母也選擇集采名單中的奶粉品牌,家住紐約市的方新(化名)對作者表示,婦產科或兒科醫生更傾向于向新生母親介紹集采名錄上的品牌,以做到一視同仁。一旦新生兒已經接觸了某種配方奶后,換奶可能引發的腸胃不適風險,也讓新生兒父母不敢貿然嘗試其他奶粉。除此之外,研究表明,超市或零售商店也會因為確定性偏向為集采名錄上的大品牌提供展示空間和囤貨空間,而忽略其他品牌。

環環相扣,讓Bobbie等創新奶粉品牌難以破局。雖然在“奶粉荒”期間,該品牌收獲了關注度和意外需求,但創始人勞拉·莫迪坦言自己的公司能力有限,無法滿足源源不斷的額外問詢,將關閉新用戶通道,只能為此前已注冊的會員提供幫助。

公開信中,她同時提出,應增加美國配方奶的生產渠道,并給藥監局增加預算以縮短審批時間,“所有新的嬰兒配方都需要經過審核程序以滿足安全性和有效性,但過去幾年來,審核時長從90天延長至180天而影響關鍵創新品的上市”。

“不應該由父母來尋找解決方案。”莫迪表示。

面對輿論施壓,美國總統拜登已經在五月中旬會見多家消費品代表推動增產,并推出多項特殊政策,包括加大海外進口,以緩解“奶粉荒”的壓力。但外媒預測,即便雅培已在6月初逐步恢復產能,在7月中旬之前,新手父母們仍需自尋門路,各顯神通。

家住紐約州的梅琳達(化名)表示,自5月初以來,已經習慣于在上班間隙刷新附近大型連鎖商店的網站,一旦出現貨品上架就立刻下單付款,選擇到店提取,立馬讓家人開車去超市,直到落袋為安。“只要還沒拿到手上,中間的每一個環節都提心吊膽,沒想到買個奶粉,買出了股票抄底的刺激感。”

梅琳達坦言,在多次搶購成功后,購買的配方奶粉可能已經超出了孩子所需要的量,但是總是擔心不夠吃。“萬一周歲之后,孩子不習慣換成喝牛奶呢?萬一幾個月后供應還是沒有辦法緩解呢,就像曾經的廁紙、口罩一樣,被疫情里的物品短缺嚇怕了。”

如梅琳達般在疫情中養成囤貨式購買習慣的消費者并非孤例。類似的消費者越多,意味著供需失調更難達到平衡點。

“我的預產期在兩個月后,但我現在已經開始為孩子出生后沒奶喝而感到焦慮了。”一位準媽媽對作者表示。