文:Laurel,Archur

來源:Foodaily每日食品(ID:foodaily)

4月26日,中國營養學會發布《中國居民膳食指南(2022)》,再一次激起食品行業內外對科學膳食的討論。相對于六年前的第4版膳食指南,新版本及時反映了近幾年國民健康理念的升級和消費趨勢上的變化,在膳食準則、食物種類與攝入量上,以及特定人群的劃分上均有改進,并且首次提出“東方健康膳食模式”,可謂是新消費時代中國營養學界和食品行業的一份重要指引。膳食指南作為健康教育和公共政策的基礎性文件,是國家實施和推動食物合理消費及改善人群健康目標的重要組成部分。新版膳食指南在百余名專家近年來科學研究的基礎上,用通俗易懂的語言,指導百姓吃什么、吃多少、怎么吃。對食品企業而言,從新版膳食指南中嗅到新的健康需求,幫助消費者將飲食結構更趨向科學理性,將成為未來產品創新的新思路。7個要點,共同勾勒食品產業未來

中國營養學會2021年1月發布的《中國居民膳食指南科學研究報告》指出,我國居民的膳食營養現狀不容樂觀,主要表現為:全谷物及雜糧攝入不足,只有20%左右的人能達到日均50g以上;魚蝦類平均攝入量為24.3g/天,多年來沒有明顯增加;奶類平均攝入量一直處于較低水平,進而引發鈣攝入不足。全球疾病負擔研究顯示,不合理的膳食是中國人疾病發生和死亡的最主要因素。新版膳食指南針對這些現象,提出適應新消費環境的飲食建議。從這些建議中,Foodaily篩選出7個與食品產業密切關聯的要點,它們將成為今后數年食品產業創新的強勁動能。1、全谷地位上升

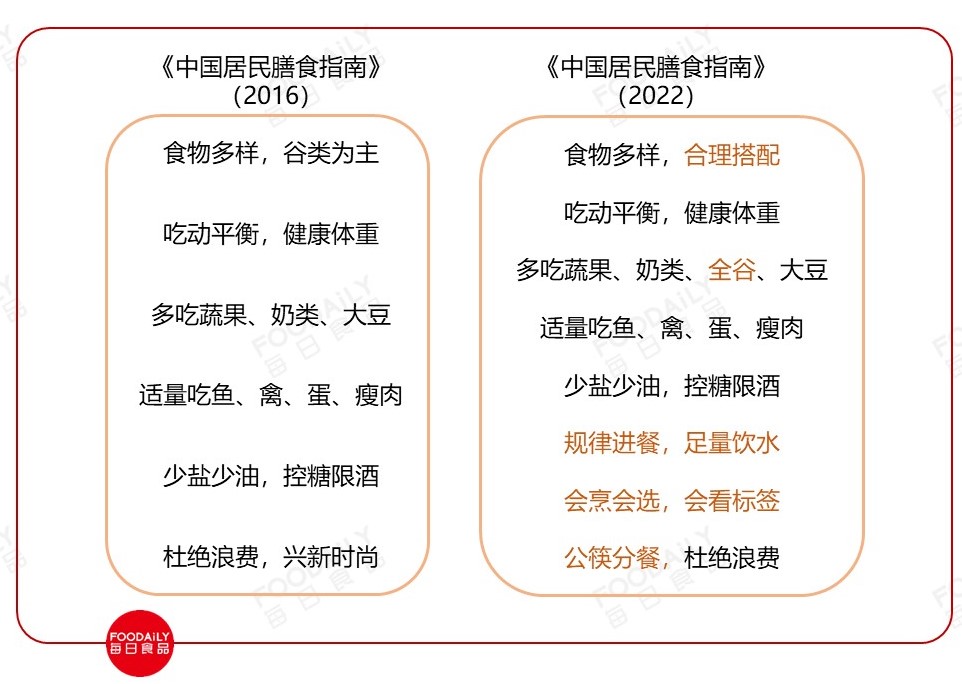

在《中國居民膳食指南(2022)》的8條膳食準則中,第三條在2016版“多吃蔬菜、奶類、大豆”的基礎上加上了“全谷”。根據中國疾病預防控制中心營養與健康所等8家機構發布的《全谷物與健康的科學共識(2021)》,谷物是以禾本科植物為主的糧食作物的總稱,全谷物保留了完整谷粒所具備的的胚乳、胚芽和麩皮及營養成分。它既可以是完整的谷物籽粒,也可以是碾磨、粉碎、壓片等簡單處理后的產品。圖片來源:《中國居民膳食指南》,Foodaily制圖消費者健康意識的提升驅動谷物市場蓬勃發展,作為餐桌上的傳統飲食,谷物本身擁有天然的親和力。另一方面,谷物本身的營養價值越來越多的被消費者發掘和認可,比如含有7%-18%的蛋白質,含有豐富的B族維生素和礦物質等。Foodaily2021年發布的《每日食品年度商業熱點》中提到的其中一個熱點就是“谷物破圈,多棲發展顛覆想象”,提到了全谷物食品、超級谷物等多個全谷物食品趨勢。圖片來源:Foodaily《每日食品年度商業熱點(2021)》提到全谷物食品,不得不提在各大直播間頻頻出現的全麥面包品牌:打破全麥面包“酸澀苦”刻板印象的七年五季,以“全麥面包”為核心、添加不同超級谷物的舌里和多谷物均衡配比、補充不同谷物麩皮膳食纖維的好哩。除了全谷物整體,它所含有的谷物胚芽、谷物麩皮、谷物纖維、谷物蛋白都逐漸成為食品企業的重點關注成分。秋田滿滿和芽芽樂分別推出的有機胚芽米就以保留更多營養的胚芽米為主要賣點,根據嬰幼兒消化功能特性對胚芽米進行柔性切削等預處理,不僅讓寶寶適應咀嚼,更利于提升寶寶腸胃消化力,提高鈣鐵吸收。由于全谷物本身的營養、健康和可持續性價值,它正在破圈到飲料、乳品、零食等品類,搶占更多品類和場景機會。2、周周有魚,為心血管健康保駕護航

新版膳食指南特別提到“每周要至少吃兩次水產品”,相對于畜肉,水產品脂肪含量較低,富含不飽和脂肪酸,有利于心腦血管健康。魚蝦雖然鮮美,但對于當下快節奏生活的年輕人來說,將濕噠噠、滑溜溜、腥哄哄的魚蝦做好并非易事。如何提高水產品的烹飪便捷度?如何讓國人周周有魚蝦?事實上,自2020年就已火熱的預制菜行業早已將魚蝦制品納入重點。珍味小梅園、朕宅、國聯水產、九倫鮮烹菜分別推出金湯酸菜魚、日式檸檬柚子三文魚、藤椒魚片、水煮魚等產品,將一道道魚蝦大餐送進國人廚房,輕松方便享受魚蝦美味。除了預制菜,因為魚蝦肉質的可塑性,它們也被廣泛用于零食中。小伶鼬低脂魚肉脆以深海帶魚為原材料,含有70%魚肉含量,不油炸的情況下讓魚肉也能脆著吃。鱈魚因為高蛋白、低脂肪,含有的EPA、DHA比例適合嬰幼兒,在嬰幼兒零食中頻繁出現,比如簡單易做的鹿優鮮鱈魚塊和開袋即食的力誠寶寶鱈魚腸。3、受累于膽固醇的雞蛋,該翻身了

2016版膳食指南中提到“每天攝入40-50g蛋類”,新版指南則特別強調“每天一個雞蛋”。物美價廉的雞蛋雖然營養價值高,但由于含膽固醇而被人們避而遠之。《中國居民膳食指南科學研究報告》指出,近年來的研究沒有明確顯示膽固醇對人體健康帶來不利影響或增加疾病風險。諸多研究表明,每天吃一個雞蛋的營養效益遠高于其膽固醇的影響。居民生活水平、健康意識的提升,食品行業品質保障體系的完善,都讓雞蛋這個傳統品類迸發出新的活力。代表了新式半熟烹飪方式的美玉子開袋即食“溏心蛋”、含有特定營養元素的正大富硒蛋和葉黃素鮮雞蛋,反映出消費群體的更迭帶來新的消費行為和場景,小小的蛋品領域也有著巨大的機會。4、從人均300g到500g,奶業消費增量靠什么來推動?

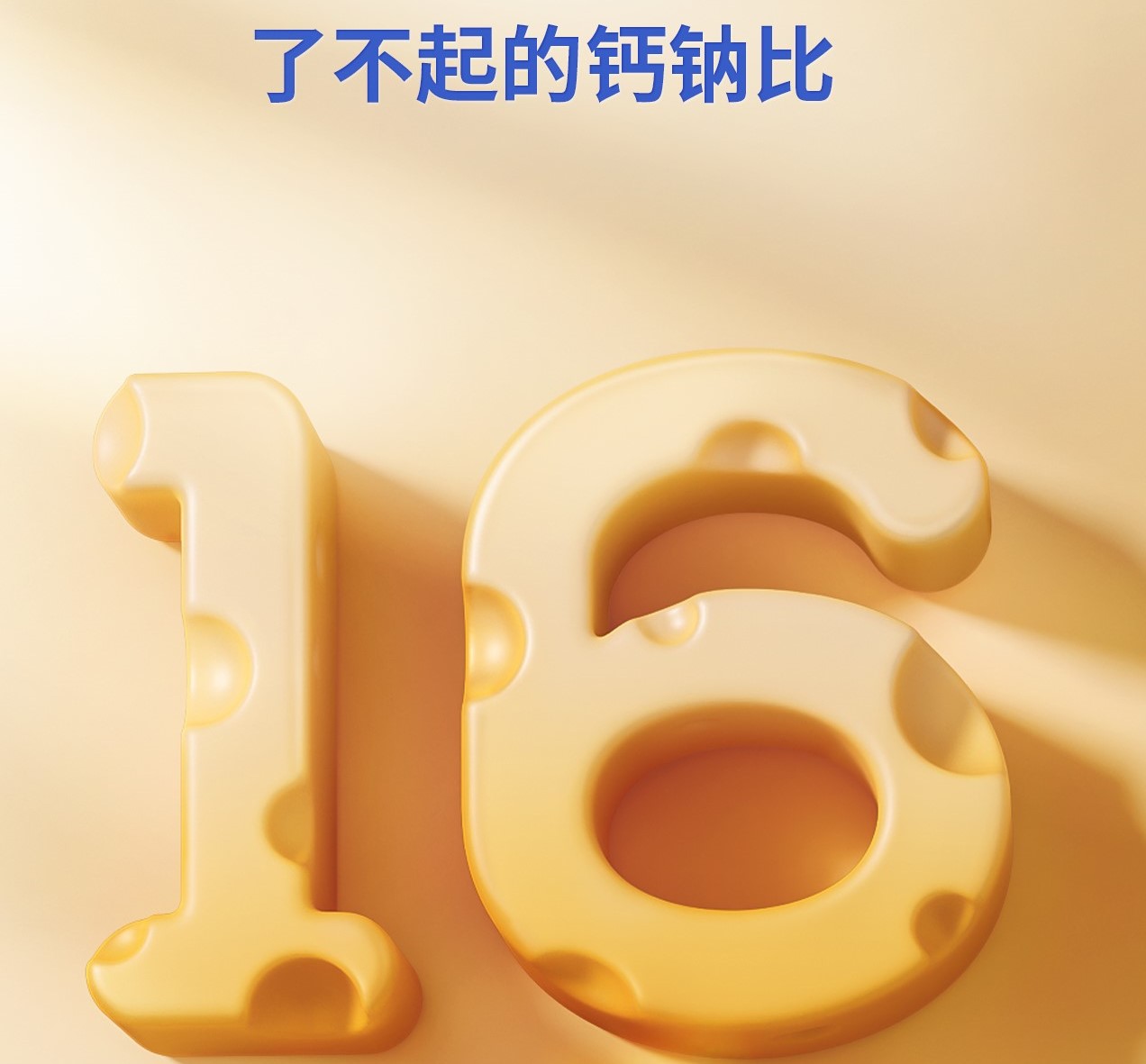

歷經20余年的高速發展,中國奶制品市場已經步入百花齊放的繁榮局面。然而,考慮到低線城市、廣大鄉村的居民消費力和產品銷售渠道的完善程度,我國居民奶類攝入量一直處于較低水平。《中國奶業年鑒》的統計數據顯示:2019年我國一線城市液態奶的滲透率超過90%,中小城市僅為50%左右,農村地區更是低至20%。2022版膳食指南將人均每日奶及奶制品攝入量從300g修訂為300-500g。人均目標的提升乘以14億人口,意味著每年新增一個萬億市場。如何才能將這個宏偉目標轉化為消費者的實際購買行為?隨著新生代群體的快速崛起、健康意識普及,消費者對乳品提出了更高要求,對產品的營養、口感乃至包裝設計都愈發看重。而乳品市場的多維度創新也為激發更大的消費欲望成為可能。比如備受資本青睞的兒童奶酪市場中,新生代品牌正用一個個創新概念征服孩子們和家長:在原制奶酪市場占有率居首位的奶酪博士推出低鹽高鈣小圓奶酪,不加一滴水的小牛有約原制奶酪棒,可以喝的孟教授兒童液體奶酪,將海苔零食與奶酪結合的單車小子奶酪夾心海苔,都在創造一個又一個賽道新物種。除了奶酪,“卷王”頻出的酸奶市場也不斷涌現出新產品,加入了風味爆珠的莫斯利安×英雄聯盟聯名宇宙風味酸奶,力求原料純凈極簡的妙孚夸格,采用北歐超濾濃縮技術形成高鈣高蛋白的形動力酸奶從口味、口感和營養上力求形成差異。旺旺最近獲得蒙特獎金獎的乳鐵蛋白酸奶,添加了活性乳鐵蛋白,采用獨家添加技術,能夠更好地保留乳鐵蛋白在產品中的活性,保持28天不衰減,為都市白領提高免疫力。5、限鹽,從娃娃抓起

2015年調查顯示,家庭烹調用鹽攝入量雖然呈逐年下降的趨勢,但是每人每天9.3g的攝入量依舊高于中國營養學會推薦水平。大量研究表明,食鹽攝入過多會增加高血壓、腦卒中等疾病風險,2022版膳食指南提高了“限鹽”目標,從<6g調整為<5g。從營養學角度看,食鹽中的鈉才是引發高血壓的罪魁禍首,降低鈉鹽攝入量,是全民減鹽的關鍵。食品企業從風味搭配、替換鹽的來源、氯化鈉分子的改造等不同途徑來實施減鹽,比如調味品牌明日味白利用復合的九種菌菇香味提香,降低鈉含量20%;無他嘉選推出的喜馬拉雅巖鹽復合調味料采用喜馬拉雅山區的粉鹽,鈉度低于普通食鹽;欣和六月鮮輕鹽醬油通過專利減鹽技術,去除多余鈉離子,減鹽不減風味,除此之外,還分梯度地設計了4款不同鹽分含量的輕鹽醬油,幫助消費者科學逐步減鹽。對于大多數嬰幼兒來說,日常攝入的食物中的鈉基本充足,所以此時要預防的不是缺鈉,而是在不經意間攝入過多鈉。奶酪博士和孟教授推出的兒童奶酪都主打高鈣低鈉,貝咖推出的光合星球高鈣谷物麥片達到極低鈉標準,世紀博康推出的海藻膳食纖維海苔則是直接不加鹽以降低鈉含量。6、適老化飲食,刻不容緩

第七次人口普查顯示:我國60歲以上老年人口高達2.64億人,占比18.7%,意味著全國即將邁入中度老齡化社會。新一代銀發族如何更科學地飲食,成為全民關注焦點。在一般老年群體基礎上,新版膳食指南增加了“高齡老年群體”,旨在號召全社會加大對高齡老人膳食營養的關注力度。萬億規模的老年食品市場,一方面缺標準、缺品牌、品類單一、體驗感差、滲透率低;另一方面國家層面相繼出臺“積極應對人口老齡化國家戰略”、老年人膳食指導、老年食品通則等法規標準,規范與引導老年食品產業步入良性快車道。Foodaily發布的2022年度十大商業熱點中,對于老年食品的市場機遇做出2點判斷:一, 伴隨更多中產階層步入老年群體,數字化興起,銀發族整體消費能力與審美能力大幅增強,更加追求時尚和體驗感;對適老型產品的形態、功能、場景和包裝要求有了質的提升。二,年輕人的新理念、新認知和新態度,為傳統老年食品市場注入新鮮活力。來自青年的反哺,已經成為當代養老模式中不可忽視的因素,也是推動老年食品創新的新力量。圖片來源:Foodaily《每日食品年度商業熱點(2022)》盡管整體上看,國內老年食品開發仍顯沉悶,但仍有許多品牌在探索開發適合中國老年人的營養功能食品和日常膳食。比如澳優開發的睡前調制駝乳粉,加入功能原料“益生菌”和“茶葉茶氨酸”,含有高倍胰島因子和豐富乳鐵蛋白,同時解決老年人普遍面臨的腸道消化、睡眠、控血糖和免疫力四大生活痛點。作為同處老齡化社會的近鄰,日本在老年食品領域的諸多創新值得我們學習。微波解凍即可食用的鰹節高湯梅褐藻拌飯、幫助老年人提高睡眠質量的Kamoshimi よるしみ 生甘酒、維持記憶力的雪印記憶呵護酸奶等,都讓我們看到了老年食品的創新空間。7、東方膳食模式,盡展華夏風采

從1990年代開始,各種膳食模式就通過媒體開始影響全球。比如通過社會名流代言而在各國掀起巨大聲量的素食飲食;在運動健身人群中風行的生酮飲食;針對高血壓防控、連續8年蟬聯全球健康飲食首位的DASH飲食,以及以橄欖油與紅酒為標志性食物,主張清淡與簡單加工,富含單不飽和脂肪酸和膳食纖維的地中海飲食等。各種飲食模式對食品行業產生了巨大影響。以素食為例,在國內催生出一大批植物肉初創品牌和百億市場。如新素食推出全球首創整塊自然紋理五花肉、日日煮開發的植物肉意面、星期零設計的微笑樂搖杯等產品,在質構研究、產品形式、食用方式等維度上不斷深入,讓植物肉市場保持著旺盛活力。然而,從食材選擇、飲食習慣、口感接受度等層面看,各種海外傳來的飲食模式并不適合中國人。與其花費高昂的教育成本和“本地化”改造成本,為何不直接推廣中國的優秀飲食模式呢?此次膳食指南,在充分研究比較各國飲食模式優劣的基礎上,吸收國民營養狀況調查結果,新增加了“東方膳食模式”。2021年1月發布的《中國居民膳食指南科學研究報告》指出:以浙江、上海、江蘇等為代表的江南地區在各類食材的攝入比例、烹飪模式上均較接近理想膳食模式。從過往歷次居民營養與健康狀況監測結果上看,該區域不僅預期壽命較高,而且發生超重肥胖、2型糖尿病、代謝綜合征和腦卒中等疾病的風險均較低,可以作為東方健康膳食模式的代表。當下,中式養生理念深入人心,中國飲食的獨特優勢已在國內形成合力。東方膳食模式的提出,將在國家層面為中式飲食正名,既有利于食品行業開拓新市場,也能推動中國本土食品走向全球。海外膳食指南,如何指導行業創新?

1968年瑞典頒布全球首部《膳食目標》,至1970、1980年代,世界發達國家與新興經濟體紛紛掀起編制居民膳食指南的熱潮。中國膳食指南始于1989年,后來分別于1997年、2007年、2015年出版第2、3、4版。縱觀膳食指南的演進過程,充分反映出各國對于飲食習慣科學性的認知變化,體現了最新營養學和食品科學的研究成果。每一版指南的修訂要點,既是修訂期間食品消費趨勢的營養學概述,也是推動食品產業向前的新動力。與食品法規標準的制定相似,中國居民膳食指南的編制也在不斷借鑒世界各國的優秀經驗。而歐美日各國膳食指南的修訂變化,又是如何體現消費觀念的演變呢?1、2015 vs 2020,美國居民膳食指南的變化

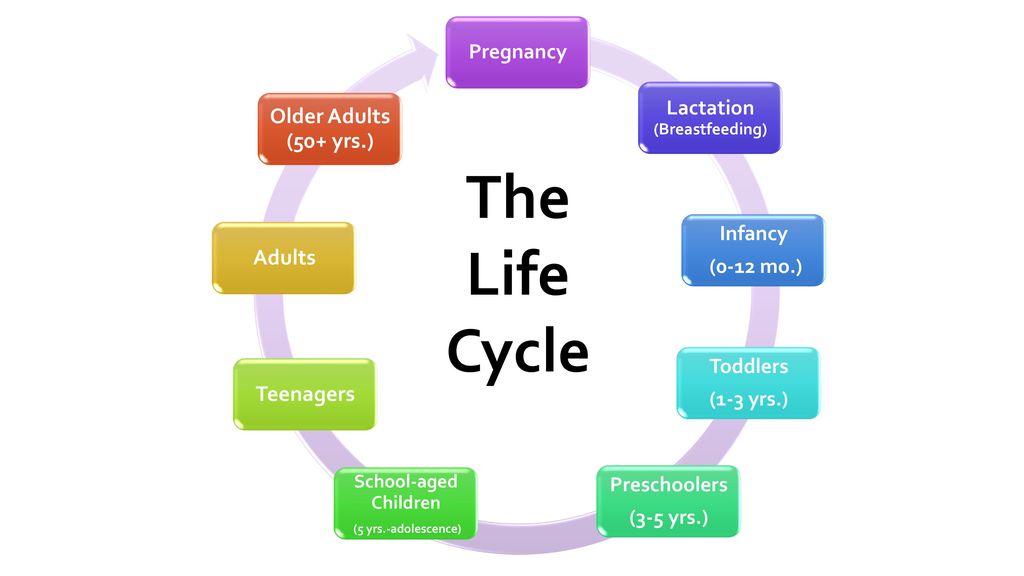

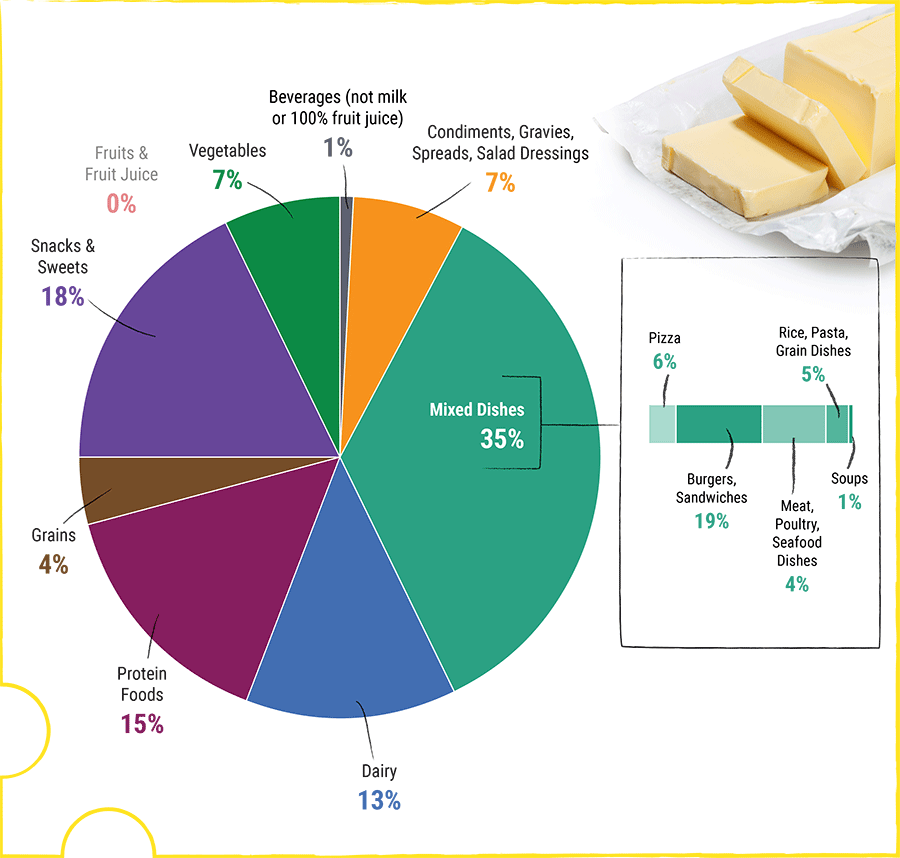

2020年12月29日,美國農業部(USDA)和衛生與公眾服務部(HHS)發布《美國居民膳食指南(2020-2025)》,提供關于“吃什么和喝什么能滿足營養需求,促進健康,并減少慢性疾病的風險”的建議。新指南包括了生命全周期的各類人群,對健康人群和有疾病風險的人群提出四條健康準則,包括鼓勵居民合理選擇食物和飲料,一生保持健康飲食。與2015年的指南相比,2020版有三個突出特點:1、關注人群營養,也關注不同個體健康,如肥胖及糖尿病人群的需要。2、強調膳食模式。關注合理健康的飲食習慣,強調合理膳食結構的重要性,而不是孤立地強調個別營養素及某一食物。3、從整個生命歷程角度出發,考慮不同生命階段的差別及營養需要。尤其強調在生命早期健康飲食的重要性。自1980年版以來,第一次在指南中明確建議嬰幼兒的健康膳食模式。特定人群、均衡營養、全生命周期,這三個概念已經成為企業設計產品(特殊人群膳食、功能食品)時的必備考量。從個體飲食延伸到包裝食品開發,新版指南則在糖、飽和脂肪、過敏食物等方面給出了設計指導原則。這里面也有很多值得國內同行借鑒學習的地方。首先,新版指南對糖的限制更加具體嚴格:兩歲以下嬰幼兒應100%避免任何含有人工加糖的飲料及食品;兩歲以上(包括成人)添加糖攝入量不超過每日總能量來源的10%。減糖行動在全球已開展多年,各國用糖稅政策調控食品行業用糖行為。設計低糖產品,固然能給消費者提供減糖大環境,但如何能對每日復雜的飲食行為從總量上加以控制?單靠零散的包裝食品顯然難以完成控糖大任,需要對全天飲食行為的規范性、科學性有足夠的宣傳、引導與示范。當下,針對代餐體控者推出的“療程式”套餐,或者叫“個性化訂閱餐”,通過總量控制,連續消費,在不改變基本飲食習慣的前提下,達到減糖控卡目的。站在膳食指南的角度,這種注重長期效果的“個性化訂閱餐”也許會成為改善國民飲食現狀的新途徑。其次,對于飽和脂肪,規定每天來自其中的能量不應超過總熱量的10%。不管當前市場上如何猛刮“脂肪回歸”之風,對于飽和脂肪的攝入還是應該控制,切不可將“膽固醇”攝入限制取消等同于對脂肪(特別是飽和脂肪)完全放開。在美國這樣高糖高脂食物橫行的國度,肥胖超重以及由此引發的疾病仍然相當嚴重。據Foodaily了解,當前只有23%的美國人消費飽和脂肪的量少于總熱量的10%。2016年3月,美國心臟病學院發表了一篇針對2015版膳食指南的解讀文章,文中提到美國居民主流飲食中飽和脂肪的來源構成。從上圖中可見:披薩、漢堡、三明治和肉類食物是飽和脂肪的最大“貢獻者”,占比達到35%。因此,對于美國食品行業而言,控制飽和脂肪攝入的重點可以落在對日常主食的“健康化”改造上,比如更多使用植物基替代脂肪,通過食品質構改良來彌補減脂后的口感缺陷,或者添加有助于脂肪消化代謝的功能成分等。在國內,Foodaily尚未見到類似的調查結果,但不管飽和脂肪來源的構成怎樣,提倡“在增加果蔬、豆類、水產和乳品基礎上的多樣化飲食”,則應該成為開發新型主食、代餐食品以及其他健康食品的設計參考。第三,對于過敏食物,建議通過其他輔助食品的方式引入嬰兒飲食中。比如4-6個月時,引入含花生的食品可降低嬰兒對花生過敏的風險。眾所周知,嬰幼兒和兒童是食物過敏的高發群體。與以往遠離過敏原的解決思路不同,近年來營養學界越發趨向于將解決辦法“前移”到嬰兒階段。與國內相比,海外上市的嬰幼兒食品中,添加過敏原食物的比例逐年提高。比如美國嬰兒食品品牌happy Family,MeWe等就在產品中添加花生、腰果等堅果成分,幫助寶寶提早適應過敏食物,減少后期過敏癥狀的發生率。由于剖宮產比例升高,母乳喂養率下降,以及父母飲食行為、生活環境的變化等因素,中國嬰幼兒過敏性疾病近年來呈現快速上升勢頭。2016年,國家疾控中心對33個城市居民0~24個月嬰幼兒調查顯示:12.3%的嬰幼兒正在遭受過敏困擾。2019年,在重慶開展的針對0-2歲嬰幼兒的過敏癥狀調查結果顯示,雞蛋和牛奶過敏比例分別為5.5%、5.7%,食物過敏則高達11.1%。過敏已經成為需要正視的國民健康問題之一。然而,由于科普宣傳力度不足,加之地方衛生機構的過敏原篩查能力有限,檢測成本過高等,過敏始終未能引起國人重視。美國新版膳食指南的建議給中國過敏問題提供了新的飲食解決思路。如果說,采用牛乳替代蛋白(如大豆)、水解蛋白,或清除過敏源等辦法是“堵漏”之策,那么在生命早期的食譜中適當引入過敏原,以增強機體的適應力,則不視為一種“疏通”之法。這會帶動嬰幼兒和兒童食品行業的創新嗎?我們拭目以待。2、2016版英國膳食指南

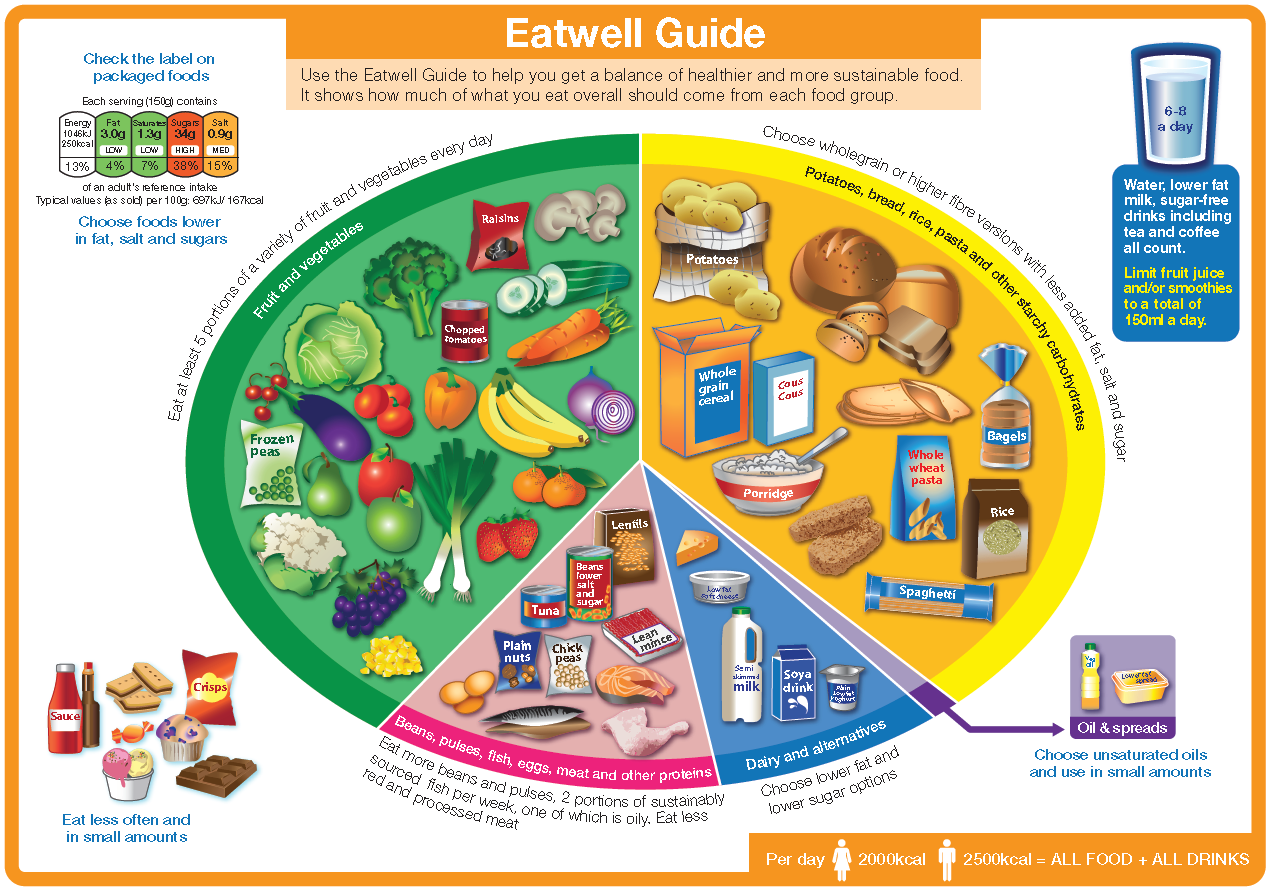

英國最新版的膳食指南(Eatwell Guide)修訂于2016年。與上一版(2010年)相比,在部分食物攝入量上做出了調整。與中國和美國相比,我們能看出幾個明顯的差異點。首先,對于限定成分的攝入更加具體細化。在限糖上,建議年齡大于11歲的青少年和成年人每天攝入糖量應少于30g或7塊方糖。營養學家指出:冰沙和果汁不能用來滿足對每日5 份果蔬攝入的需求。相反,每天應將飲用量限制在150ml以內。新指南將含糖、鹽、飽和脂肪量較高的食物從“餐盤圖”中移除,如蛋糕、薯片和巧克力。這并非表示完全禁止此類食物,而是建議人們應該如何減少肥胖風險。在鹽和脂肪上,則建議成年人每天低于6g鹽;男性攝入20g飽和脂肪,女性則為30g飽和脂肪。而在膳食纖維上,則希望英國人每天攝入30g纖維,同時攝入5份水果蔬菜、2片全麥餅干、2片全麥面包和1份帶皮烤土豆。與中美相比,英國無論是國家規模(人口、面積、民族數量)、還是飲食習慣上,都相對簡單。制定詳細的膳食建議更有利于消費者的日常實施。對于食品行業,這些詳細的數字則意味著精確可預見的市場規模與商業機會。圖片來源:www.hellomagazine.com第二,對本地食材的看重。土豆、面包和魚是英國人的主食,因此在膳食指南中它們也得到了特別亮相。2016版Eatwell Guide認為,英國人的基礎餐應包括:土豆、面包、米飯或其它淀粉類食物,最好是全麥面包。在蛋白質組成上,豆類、魚、雞蛋、肉和其它含蛋白食物均應有所體現,還特別提到“每周 2 份魚,其中一份應該是含油”。每天吃 5 份各種各樣的水果和蔬菜,所有新鮮的、冷凍的、干燥與罐頭裝果蔬均可納入。BBC曾將“本地化”視為撼動英國食品行業的新潮流。手工餡餅、酸面包、草飼動物肉、花園中采摘的果蔬等,可能在大超市中難獲一席之地,但卻是很多初創品牌所青睞的品類。比如2017年創立的英國本土品牌Little Tummy就以當地有機食材制成新鮮、營養豐富而均衡的嬰兒食品,是首家經過兒科醫生認可、采用訂閱制配送到家模式的嬰兒食品品牌。旗下有機冷榨果蔬泥榮獲 Absolutely Mama Awards 2019年度“最佳嬰兒食品獎”。悠久的飲食文化、豐富農產品,加之成熟的食品工業體系,造就了歐洲食品行業對于食材的嚴苛標準,而本土食材在“清潔標簽”、推動地方經濟以及可持續方面有明顯優勢,成為歐洲各國大力發展的領域,也是產品創新的重要概念源泉。從過往歐洲主辦的食品創新大獎,如Foodbev旗下World Food/Dairy/Beverage Innovation Awards、SIAL、美食界“奧斯卡”Great taste等,均以對歐洲各國地域食材的創新開發為主打特色。對國內食品行業而言,本土化同樣是值得深挖與暢想的藍海。去年由中式茶飲品牌帶動油柑、黃皮等地域水果出圈爆紅,阿膠、紅棗等藥食同源食材在中式養生賽道中的領軍表現,都是最好的市場例證。第三,對于食品標簽的關注。英國是全球較早推行彩色食品標簽標注制度的國家,早在2013年便啟動了“標準紅綠燈食品標簽計劃”。彩色營養標簽易識易懂,能促使消費者轉向購買含有較低能量、鹽、脂肪和飽和脂肪的食品。

在新版Eatwell Guide中,英國政府建議民眾盡量挑選更多的綠色和橙色標簽、更少的紅色標簽。對于紅綠燈標簽的堅持,促進本土食品企業,以及進入英國市場的外國品牌,均要將營養素合理性提升到前有未有的新高度。教會消費者如何識別更健康的產品,從根本上為食品產業樹立起“健康至上”的航標塔。03

總結

吃得好、吃得健康,是人們的不懈追求。每一次的膳食指南修訂,都是社會發展、消費理念演化與營養科學進步的合力所致;而每一次膳食指南的頒布,都指引國人距離理想目標更近一步。膳食指南的落地,需要社會各方力量攜手共進。食品行業應該拿出百倍的熱情,用創新產品助力國人膳食營養的科學化、精準化。而行業創新所帶動的消費升級,又能成為下一輪指南修訂的新起點。Foodaily愿與食品同仁們共同發掘膳食指南中潛藏的商業空間。研究14億人的飲食法則,還有比這個更人興奮的事情嗎?1、《中國居民膳食指南(2022)》、《中國居民膳食指南(2016)》,中國營養學會2、《中國居民膳食指南科學研究報告(2021)》,中國營養學會3、《全谷物與健康的科學共識(2021)》,中國疾控中心4、《美國居民膳食指南(2020-2025)》發布,提出4個核心準則推薦,2021年1月4日5、美國最新膳食指南(2020-2025)如何解讀?有啥亮點?《北美華人健康》2021年第3卷第1期。6、The Dietary Guidelines for Americans (2015-2020): Knowing the New Recommendations for Healthy Eating Patterns. 2016.3.7 7、王碩等. 城市0~24月齡嬰幼兒過敏性疾病癥狀流行病學調查, 中國兒童保健雜志, 2016, 24(2)8、吳永寧. 中國食物過敏研究現狀、進展與展望,國家食品安全風險評估中心,2021年9月9、最新英國飲食指南:水、水果、蔬菜、基礎餐分別食多少. 丁香園,2016年5月19日10、食品與環境:撼動英國食品行業的新潮流--“本地食品”. BBC中文網,2021年6月23日