0

1954年6月,在英國海外航空公司飛往美國的班機上,一份早餐菜單暴露了時任英國首相丘吉爾的飲食習慣。

在這份菜單中,第一盤上的菜品包括水煮蛋、吐司、果醬、牛油、咖啡、冰牛奶及凍肉。第二盤則由葡萄柚、糖罐、一杯鮮榨冰橙汁以及威士忌蘇打組成,并備注了“洗手,雪茄”。

一份平平無奇的英式早餐,卻揭露了丘吉爾的飲食愛好:糖、咖啡、威士忌,以及飯后一根雪茄。

叱咤風云的政治家,竟也離不開煙酒糖。

上癮的不光丘吉爾,“小時候‘找糖吃’,長大后‘找酒喝’”是眾生百態里的常態。煙、酒、糖所帶來的持續卻又短暫的快樂,讓無數人前赴后繼為它買單,當饑渴的心靈取代了饑餓的肚皮,“癮品”也隨之產生。

而作為精神刺激革命中的幾大主要產品,煙酒糖瞄準的不過是底層人性驅動。所謂底層人性驅動,是在基礎生存需求之外,略超過一點點,最初級也是最原始的非必要需求。

于是從古到今,這幾大產業的衍生品都是市場上不可撼動的香餑餑,不僅直接催生了“成癮性消費品”的誕生,更是將它們隔絕在了商業榮枯循環的影響之外。

1

前人的黃金,今人的黑鐵

區別于柴米油鹽,煙酒茶糖并非生活必需品,但這四件東西共同構成了普通平凡人最簡單的快樂。

其中最常見的“癮品”,莫過于糖。

糖的生產與消費歷程,在“癮品”發展中占據重要地位,想要系統地了解“成癮性消費品”,就必須要知道糖的發展的經過,反之亦然。

成癮性消費品在全世界流行,起源于大航海時代。

15世紀,歐洲的船支開始成群結隊地出現在世界各處的海洋上,他們在尋找新的貿易路線和伙伴,以發展歐洲新生的資本主義。

作為糖的原材料,甘蔗最早起源于新幾內亞或印度尼西亞,伴隨著貿易往來以及殖民擴張,甘蔗先后被移植到世界各地,17世紀間,世界蔗糖貿易每年增長約5%,而蔗糖的重要產地,也轉移到了巴西與加勒比海東部群島。

大航海時代,不僅是“成癮性消費品”在全球范圍廣泛傳播的重要契機,也是其快速傳播的加速器。

而更加快速的獲取方式,則是侵略擴張。

伴隨著殖民地蔗糖產量的增多,糖價開始下跌,糖得以正式走進千家萬戶的餐桌之上,人們漸漸利用糖來增加咖啡、茶、巧克力的甜味,并直接刺激了需求量的迅速上漲。18世紀,糖的需求量年增長率上升到7%,到了19世紀,甜菜制糖的誕生,令糖的需求量年增長率上升至10%。

在1700年—1800年的一百年間,嗜甜如命的英國人每人每年消耗的糖從2公斤增加到了8公斤,到了19世紀90年代,則達到了40公斤。糖,成為了歐洲人眼中的“強效癮品”。

而當代中國人對糖的熱愛,完全不遜于英國人。

近年來,我國國內食糖消費穩步攀升,食糖消費量從2000年的768.5萬噸上升至2020年的1595萬噸。除此之外,我國還是全球第二大食糖進口國,國內食糖缺口長期依賴進口彌補,2020年我國食糖進口量460萬噸,占國內消費量的28.8%。

隨著糖產業的升級,制糖工藝的不斷精進,糖不再稀缺,但人們對快樂卻有了更高的要求,要沒有負擔的快樂。于是乎,“無糖”的概念產生,在保留甜味的同時,更加低卡、健康。

1985——1995年是日本無糖飲料發展的黃金十年。彼時,日本碳酸飲料的增長幾乎為0,反觀無糖飲料,一直到2015年,均保持著至少兩位數的增長。而目前我國無糖飲料市場恰如當年日本,2014——2019年我國無糖飲料CAGR40%+,2019年,我國無糖飲料市場規模為98.7億元,預計在未來數年我國無糖飲料均能保持兩位數增長。

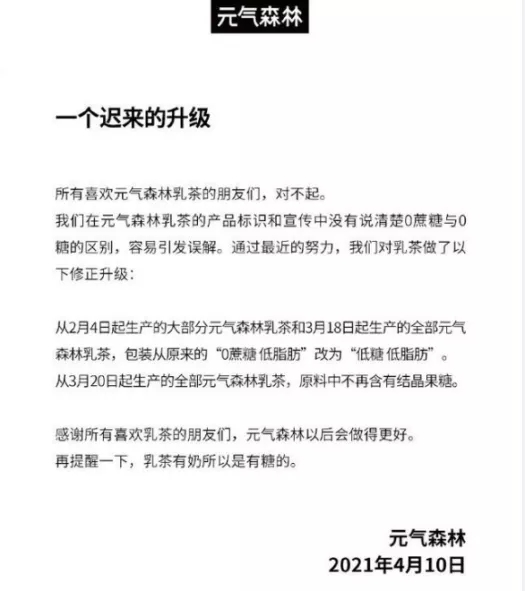

今年4月,一份元氣森林的致歉聲明,揭開了“無糖飲料”的神秘面紗,讓“代糖”走到了世人面前。阿斯巴甜、安賽蜜、三氯蔗糖、赤蘚糖醇......這些被稱為“甜味劑”的代糖,精準地把握了我們既愛甜食又怕吃胖的欲望,成為了所有無糖飲料的公開“秘方”。

究其本質,代糖所體現的仍是人類對于糖的熱愛。在健康、低卡的概念下,仍然想要獲取那一點能帶來快樂的“甜”。

2

可口可樂的“可樂殖民”

而提到糖,另一個不得不提的便是“可口可樂”。

一瓶330毫升的可口可樂,含糖量是35克,即一瓶可樂中,11.75%都是糖。

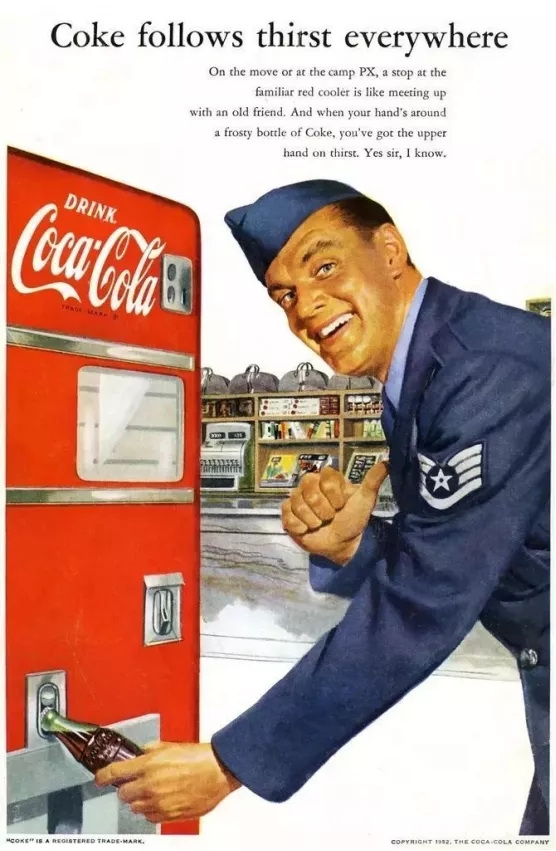

第二次世界大戰期間,不含酒精卻又能提神解乏的可樂成為了美軍提振士氣的最佳飲品,占據了美國軍需95%的飲料份額,而二戰也直接將可口可樂帶到了世界各地。在德國,僅1933年到1939年間,可樂的銷量就增長了45倍,從每年10萬瓶,增長至450萬瓶,甚至還成為了1936年柏林奧運會的贊助商之一。

最早的可口可樂,含有酒精、咖啡因、古柯堿這三種成癮成分,曾是一款“治療頭疼的特效藥”。1886年,亞特蘭大開始禁止酒精飲品買賣,因此可樂的創造者彭伯頓去除酒精,添加蔗糖掩蓋苦味,并加入蘇打水調配,不僅口味極佳,還能治療頭痛,使人神清氣爽。

事實也證明了人們對于這款飲品的喜愛。1896年,可口可樂年銷售量達到56萬瓶,相當于一分鐘就能賣掉一瓶。

19世紀,可口可樂成為當時全球最大的蔗糖消費者,每年所出售的飲料需要消耗4.5萬噸蔗糖。為了獲取低廉的原材料,可口可樂乘上了美國建立“蔗糖帝國”的東風。

為了補貼國內甘蔗種植,美國開始對進口蔗糖征收高額的關稅,到了70年代,共計50多座蔗糖廠不舍晝夜加班加點,蔗糖產量急速增加,價格也持續走低。低價蔗糖,讓可口可樂成為了最大的受益者,并加速了可口可樂擴張的步伐。

1929年華爾街的投資泡沫崩潰,隨之而來的便是股市的頹軟與失業率的上升,但可口可樂卻并未陷入這場全球性的經濟大恐慌之中。畢竟,僅需5美分,擰開瓶蓋就能享受片刻的快樂,不僅令可樂成為了經濟大蕭條時期民眾心中難得的“解壓神器”、優秀的“民族企業”,也令其成為了美利堅“自由精神”的代表。

銷量的只增不減,讓人們意識到了對可口可樂這款飲料的依賴,并創造出“Cocacolonization”(可樂殖民)一詞。

3

吸納超11億人的超級“癮品”

如果說糖是以普通調味品的形式出現在人們的生活中,在潛移默化中成為人們生活剛需,而相比之下,煙草的“癮”則來的更直接一些。

煙草起源于美洲,1492年,哥倫布遠航隊隊員從泰諾族印第安人身上學會了將煙葉卷成粗條狀塞進嘴里吸,大腦在尼古丁的刺激下,釋放出大量的多巴胺,令大腦的“獎勵系統”得以激活,帶來明顯的快樂和愉悅感,至此煙草第一次進入歐洲人的世界。

1575年,伴隨著西班牙人將煙草運到菲律賓進行種植,煙草迅速成為賺錢的作物。1600年左右,福建水手和商人將菲律賓煙草帶進中國,不久后,中國也漫起了一股吸煙草的熱潮。

截至20世紀九十年代中期,全球每年消耗掉的香煙共計5.5萬億支,也就是說,不分男女,不論老少,全世界的每個人平均每個星期消耗一整包香煙。

彼時的云南玉溪,一座看似普通的卷煙廠,年創利稅卻能達到200億元以上,占到云南財政收入的60%,相當于400多個農業縣的財政收入總和,穩坐中國煙草業第一把交椅,并躍升為世界第五大煙草企業。

這便是紅塔山的前身,玉溪卷煙廠。

時間,還要回到1988年。

這一年7月,國家對13種名煙放開價格,實行市場調節。而在這之前,國內所有煙草價格均為計劃控制。13種名煙種,有9種產自云南,而玉溪卷煙廠爭取到了4種。伴隨著煙價放開,僅一兩日,紅塔山的價格就從每包1.3元上漲到每包5元。

到了1997年,紅塔山登頂中國品牌榜首,其無形資產為353億元,有人曾這樣評價玉溪卷煙廠:“這不是卷煙廠,這簡直就是印鈔廠。”

令人“著迷”的香煙,就像一雙無形的推手,將默默無聞的玉溪卷煙廠,推到了中國煙草業第一的寶座。

憑借小小一根香煙,2020年,全國煙草行業實現工商稅利總額12803億元,同比增長6.2%。作為世界第一煙草大國,高達4億的吸煙人群為煙草行業提供了巨大的發展空間。

從最原始的吸煙草,到煙斗、水煙,再到如今的香煙,抽煙的方式一直在變,但不變的是幾百年來人們對于“癮品”的熱愛。

4

隔絕商業榮枯之外的“癮品”

何為黃金賽道?

絕不是嘩眾取寵的曇花一現,也不是新瓶灌老酒的營銷策略,真正能經得起推敲的,永遠是底層人性驅動的需求。

而高頻次、高粘性、抗周期的“成癮性消費品”,每一點,都踏在了這條黃金賽道上。畢竟,當一個人的消費習慣一旦形成,想要改變則十分困難。

無數事實證明,“成癮性消費品”總會被隔絕除在商業榮枯之外。

正如同美國經濟危機并未影響可口可樂分毫,煙草的地位也難以撼動。

經濟史學家阿爾弗雷德·賴夫曾經研究發現,在1860-1990年這40年間,英國失業率從2%上升到10%,而煙草消耗量只減了1%左右,放眼國際范圍來看,“經濟大蕭條”時期,英美煙草公司甚至創下銷售新紀錄,盈利比以往還高。

“人在年頭不好的時候會放棄很多必需品,卻絕不會想到要戒掉自己的壞習慣。”

前人如此,今人更是如此。

5

結尾

“商業的本質就是制造各種‘癮’,然后給你解藥。”

如今,“成癮性消費品”已經不再拘泥于入口的飲食,男人愛的游戲、女人愛的醫美、年輕人愛的盲盒......成癮的機制就在于“能帶給我們持續性的快樂”,這些快樂,成為了我們愿意繼續付費的關鍵,也是成癮性消費品的關鍵。

短暫的、非必要的需求只可以博一時眼球,但永遠不能成為一股風潮。

那些被證明的可持續的品牌,永遠研究的是如何滿足“人”,而不是滿足“眼球和資本”。