平臺是個臺子,臺上是商業連續劇,永遠有新內容。但臺子穩不穩,關鍵看柱子,柱子其實就是理念,是它與社會、時代的關系。

01

“消失”的實時大屏

從2009年阿里搭建第一屆雙11購物節舞臺,到今天,雙11走過13個年頭。

2009年-2010年,經歷金融危機的世界從不安開始走向復蘇,消費成為許多人的寄托。當然,怎樣消費,也成為一種選擇。2009年,中國樓市在2008年的動蕩之后,尚未走出低谷。孫驍驥在《購物兇猛》中寫道,2010年,搖號購車的政策開始在北京實行,以上海為代表的大城市也開始了拍賣車牌、汽車限購等措施。汽車消費的限購,一夜之間從北京一地的現象成為席卷全國的“潮流”。

從這個角度說,雙11是不早不晚踩在時代鼓點上。網上消費是不限購的,而所謂口紅效應,正好滿足走出“危機”的人們的消費心態。與此同時,“5折”對于中國商業社會而言,確實是一種全新的價格邏輯:當社會都對價格敏感之時,消費的價格需求彈性會很大。一塊錢掰成兩塊花,有足夠的吸引力。

價格對應數字——雙11的遺產之一,還在于創造了一塊實時顯示數字的大屏,每年各路記者、江湖豪杰匯聚杭州,看著大屏上的數字以每年翻倍的速度增長,在共同興奮與嚎叫的氛圍中,所有人紅光滿面、眼帶星星。沉浸在數字的磁場中,所有人的腎上腺素會一起飆升。

這種興奮是人類對于“速度”的膝跳反射,也構成了“欣欣向榮”最基礎的刻度。

但今年,天貓雙11取消了數字大屏。這件事本身不大,但象征意義不小。這與其說是一種策略性調整,不如說是一種新的適應和思考:消費不可能永遠一飛沖天。從5200萬到5400億,增長萬倍,雙11貫穿了整個天貓的發展進程,與國家經濟大盤的擬合度越來越高,相應的,它也要與整個國家的發展進程相吻合,比如,告別速度情結。

消費側心態其實也在變。2009年,中國GDP為34.05萬億元,到了2020年,已達到101.59萬億元,翻了接近2倍,人均生活水平提升顯而易見。在直播等沖擊之下,大家對網購大促的新鮮度自然下降。這也是十幾年來,雙11消費教育的一種自然結果。

消費不安全感的下降,也是實打實的。社會學家鮑德里亞說:“消費社會的主要代價,就是它所引起的普遍的不安全感。”彌漫于社會每個角落的不安全感迫使人們縱身一躍,投入到一輪又一輪的消費狂瀾之中。盡管“價格敏感”人群一直存在,市場還有看不見的手,但十幾年發展后物質充裕顯而易見,消費者買不到、怕錯過的焦慮大大降低。

以前,一件衣服、一個書包這樣的日常物品才是消費者蹲守的目標,而現在,大家電、名牌化妝品,甚至一輛車、一套房子,都有可能在平日的直播間里被一搶而空。

數字的迷戀是有天花板的。在2009年左右,國家還會公布每年又新增了多少網民,并引發極大關注。但到今天,已經沒有人再關注邊際上的增長,因為它已經是陽光、水與空氣。

從國民經濟與內需角度看,增長依然重要。但增量不只是一個大數,這13年里,雙11,集中展現了中國消費的升級、消費結構的變遷、消費者需求的變化,以及世界技術的改變。

95后消費者和三四線城市消費力悄然崛起、傳統品牌自我改革地向年輕化轉變、通信技術從3G躍升到5G……理念、技術的增進,比消費數字的增長更有意義。

02

一個明確的使命

雙11如何實現自我革命,超越雙11?

有人說,“雙11其實是一個容器:你熱愛什么,它就是什么。”

電商,是平臺邏輯,是時代的鏡子,功能就是滿足衣食住行、喜怒哀樂。當然,除了物質追求,也可能是精神追求,比如低碳環保。

這些年來,雙11的快遞包裹一直為人詬病,也一定程度上被打上消費主義、不夠環保的標簽。

培育綠色低碳消費方式不容易。電商發展經歷20年,包裹還在高速增長,向外看,盡管不少發達國家已越過環境庫茲涅茨曲線拐點,但綠色消費沒有如約而至。

據悉,在今年天貓雙11項目策劃團隊中,大家一直在探討一個問題:“除了能創造消費者價值、商家價值,怎么能夠更好地提升雙11的社會價值?”

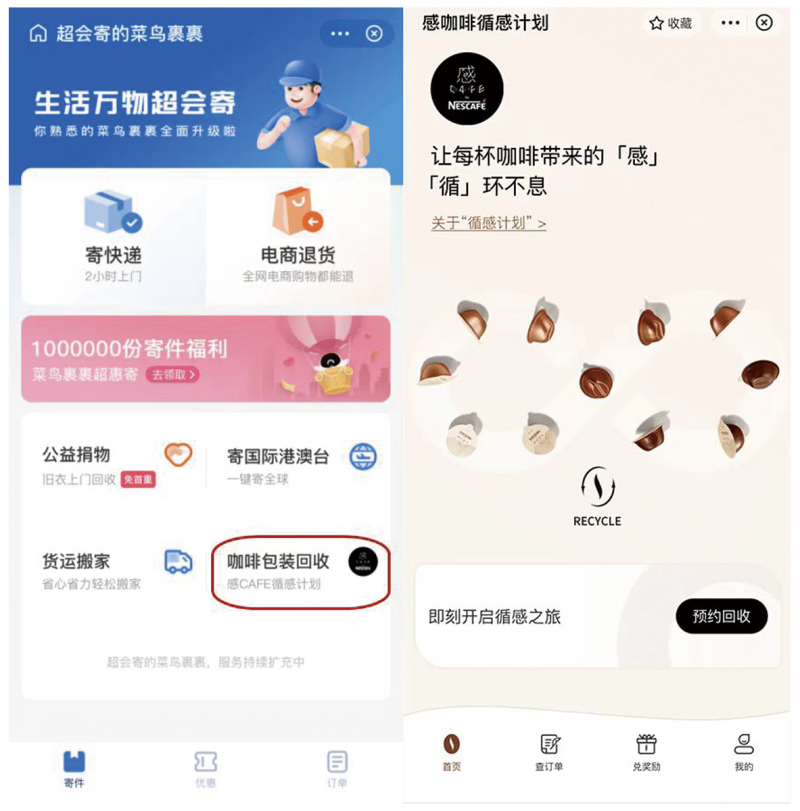

消費者已經用腳投票并給出線索。在天貓上,近年來類似循環、有機、節能這些關鍵詞的搜索量在持續上升,消費者的綠色消費趨勢越來越明顯。比如,菜鳥與雀巢推出的膠囊回收計劃,就非常受中產消費者的歡迎。以前,大家只關心把東西買回來,現在,很多人對資源回收越來越上心。

國家的雙碳戰略也很明確。上個月商務部正式發布的《“十四五”電子商務發展規劃》也指出,引導電子商務企業主動適應綠色低碳發展要求,樹立綠色發展理念,積極履行生態環境保護社會責任,提升綠色創新水平。對于互聯網平臺企業而言,這不是權宜之計,是必須選擇的戰略方向。

在雙11中,為了讓綠色商品更好地出現在消費者面前,天貓積極對照國家各種綠色商品認證,將真實的綠色商品打上專門的認證標識,再利用各種導購渠道比如淘寶直播、榜單、清單等進行綠色商品推薦,并從生活場景、節能標準、以及達人推薦等維度向消費者介紹綠色商品的理念以及特點,同時發放了總金額為1億元的綠色購物券,刺激消費者更好地選擇綠色商品。

同時,天貓與閑魚深度合作,鼓勵消費者把家里能耗等級3級以上的老舊電器提前通過閑魚省心賣快速置換,在雙11中替換成為一級能效的節能電器。在消費后的物流環節,又與菜鳥協同使用綠色包裹,減少膠帶紙使用,讓包裹更好地回收及二次利用。

通過雙11這樣一個近乎全民參與,眾多行業以及眾多企業深度參與的消費公共場域,阿里將供給側與消費側進行有效鏈接,把生產綠色商品的商家和喜歡綠色商品的消費者串聯了起來,讓綠色消費理念在消費過程中擴散。

當然,還有公益價值的傳遞。今年雙11,平臺上許多商品都標著“公益寶貝”字樣,在商品介紹中,商家每完成一筆交易,就會向特定公益項目捐兩分錢或更多的錢,同時消費者還能看到這家店是不是愛心店鋪,它一共捐贈了多少筆錢。

天貓說,商業峰值出現的時候,愛心的峰值也會出現。

一位網友在今年雙11曬出了自己的“公益寶貝”捐贈記錄,他第一次知道:原來這些年已經捐了8002.06元。讓剁手黨伸出援手,消費會變得更有溫度。

03

高質量發展,“肌肉”不重要

2019年,美國181個跨國公司的CEO在華盛頓召開商業圓桌會議,放棄了堅持42年來以股東利益為中心、利潤最大化的企業宗旨,宣布追求社會價值第一,從此,ESG(即Environmental、Social和Governance的縮寫)被越來越多的公司重視與踐行。

這是一個對全球商界產生深遠影響的事件。

今年,天貓事業群副總裁吹雪說,平臺經濟要健康發展,離不開更完善的利益分享機制,這就需要打造香檳塔型的平臺生態。他指出,所謂香檳塔型平臺生態,“就是從上到下有流動性,有清晰的上升通道;不僅有頭部商家的承接,更有穩健的底盤;同時平臺內的利益分配與成長是更透明可視的。”

比起一個人的強身健體,持續給社會其他肌體、細胞輸出力量,是更難的。

平臺是個臺子,臺上是商業連續劇,永遠有新內容。但臺子穩不穩,關鍵看柱子,而柱子其實就是理念,是它與社會、時代的關系。如果說,平臺的商業價值在于調動社會化大生產,讓天下沒有難做的生意,那么平臺的社會價值在于傳遞并踐行與時俱進的理念。

這兩根柱子不是矛盾的,關注社會價值也是新的商業倫理。

今年的世界互聯網大會上,阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官張勇在全體大會上就提出了圍繞社會責任的兩大戰略——ESG及助力共同富裕。

關注自身對于環境的影響,關注供應鏈企業的綠色低碳,關注平臺上的利益分配,關注平臺與社會的利益分享機制,從這個角度說,阿里正不斷調適它與時代的關系,朝著一個更健康的角度發展。

雙11的數字沒有那么眼紅心跳了,正在奔向高質量發展。而一個遵從價值邏輯的公司,一定具備足夠的吸引力。就像有人說,看一片森林的生態是不是足夠健康,或許不需要去測土壤酸堿度、去測量確定一棵樹王的樹徑有多粗,只要看一看,豹子是不是都回來了。