談到未來吃喝,關于代糖、人造肉的討論已然很多,圍繞吃喝的新消費創業也足夠熱鬧,我們希望聚焦膳食結構這個本質且具有長期性的話題,來看中國當下的飲食結構長什么樣?未來,我們要怎么吃?當前我們膳食結構里有待調整的地方,應該如何解決?膳食結構的調整背后,又有哪些創業、投資機會?

在探究這個話題的過程中,我們去看了美國膳食結構的變遷,然后發現了一些有趣的現象,也意識到,在從吃飽到吃得好、吃得健康這個大方向上,由于人口結構、社會文化和基礎設施的不同,即便同樣的科技在中美也會帶來不同的應用結果。

具體到科技的應用,我們也始終需要思考,如何解決產品的工業化與產品成本的性價比問題。

進入正文前,先分享幾個觀點:

推動膳食結構升級的至少包括三大因素:城鎮化或者消費升級等使得底層的人口分布和人口狀態發生變化,帶來了需求側的消費需求提升;技術發展推動供給側的產品豐富性和品質的提升;工業化、規模化、集約化等拉動了基礎設施的進步,供給側和需求側間的連接得以降本增效。而當前的中國恰好就處于這三重變化的交叉口。

未來中國飲食結構的改變,改變的不是能量結構,而是膳食結構,即由“吃得好”到“吃得健康”。

要尋找合適的替代或者過渡方案,在技術研發和落地的過程中,可以參考國外的經驗,但也必須考慮中國的具體國情,包括飲食習慣、產業結構、產能現狀、技術發展、推廣成本、配套基礎設施等綜合因素。

在膳食結構升級中瓶頸或者矛盾越明顯的領域,替代技術發展可能得到的來自政策和產業的支持會越大。

合成生物學可能會是未來中國營養素缺乏解決方案的關鍵。

牛奶供需的長期矛盾,和眾多難以克服的瓶頸,決定了相較于其他國家,中國推進牛奶和乳蛋白的合成生物學或蛋白質工程的動力要大得多。“人造奶”技術有望對未來中國乳品供給端格局產生巨大影響,是解決國內乳制品低質、供應不足問題的可能路徑。

希望能給你帶來不一樣的思考角度。也歡迎您在文末留言分享你對未來食品消費發展趨勢的看法。

/01/

不變的能量結構,變化的膳食結構

食品是三種必需品(食品、服裝與住房)中最基本的一種。

來自國家統計局的數據顯示,2020年,在全年社會消費品零售總額同比下降3.9%的背景下,食品類社會零售額同比增長9.9%。食品消費在商品消費中占據舉足輕重的地位。

伴隨著著國內食品消費規模迎來高速增長,食品消費需求向健康、安全、優質、個性化、多元化的方向發展。推動膳食結構實現新一輪優化升級,至少包括三大因素:城鎮化或者消費升級等使得底層的人口分布和人口狀態發生變化,帶來了需求側的消費需求提升;技術發展推動供給側的產品豐富性和品質的提升;工業化、規模化、集約化等拉動了基礎設施的進步,供給側和需求側間的連接得以降本增效。當前的中國恰好就處于這三重變化的交叉口。

要把握食品消費行業的未來動態,首先要回答一個問題——中國飲食結構升級,變化的是能量結構,還是膳食結構?

可以參考下美國的情況。

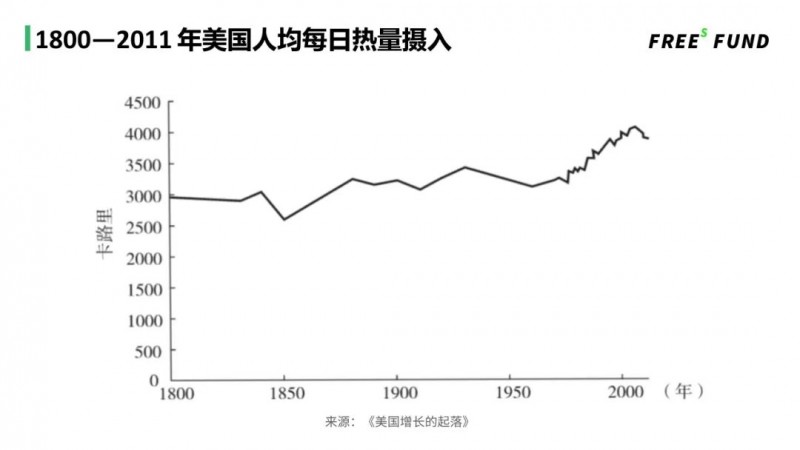

在《美國增長的起落》一書中,通過觀察19世紀到20世紀美國的食品消費記錄,作者羅伯特·戈登得出了一個驚人的結論:食品消費中的卡路里在過去的兩百年中幾乎沒有發生變化,而從2000年往后,人均每日熱量攝入甚至還降低了。

盡管熱量攝入相對穩定,膳食結構其實發生了巨大變化。舉個例子,1870年美國家庭最常見的早餐是豬肉面粉粥,而到了20世紀20年代,常見的早餐變成了玉米片等谷物類包裝食品以及柑橘類果汁。

在相對穩定的熱量攝入下,人們吃得更豐富了:肉食與谷物的比重減少,取而代之的是水果、乳制品、雞蛋,以及其他加工食品。

中國也是類似的情況。吃飽不成問題后,未來中國食品消費升級大概率也會體現在膳食結構的優化。

/02/

中國當前膳食結構現狀

▍“吃得好”已經不成問題?

幾十年來,我國居民膳食質量穩步提高,主要表現在碳水化合物供能比逐漸降低,蛋白質和脂肪供能比增加。

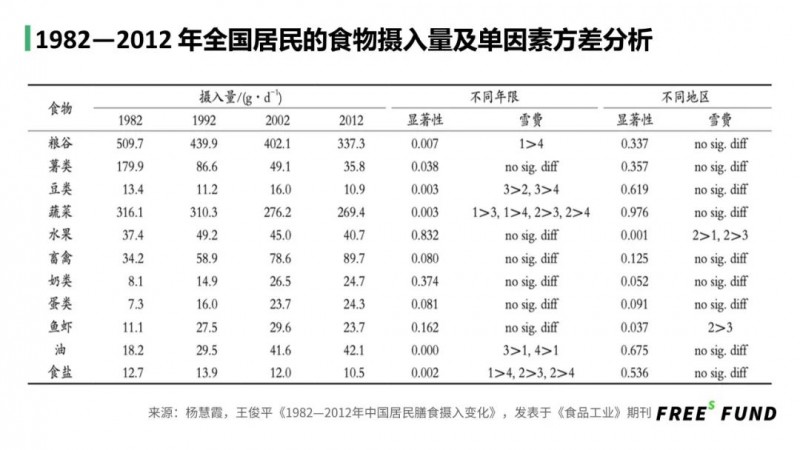

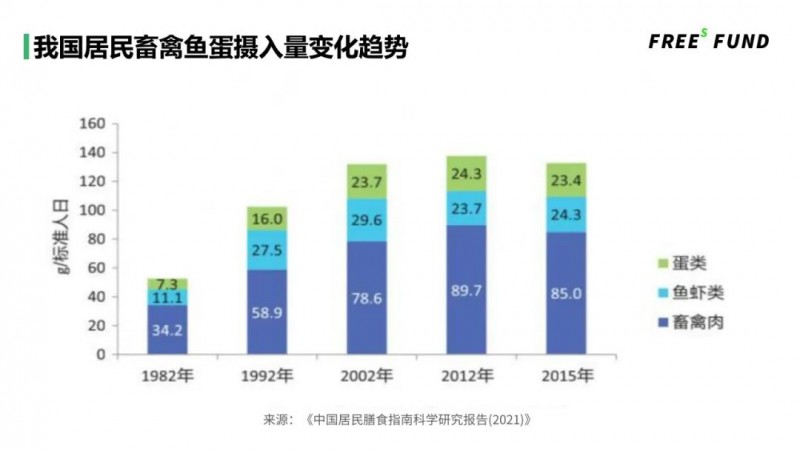

具體來看,從1982年開始,我國居民的糧谷及薯類攝入量持續降低,糧谷從1982年的509.7克/天降低至2012年的337.3克/天;薯類則由1982年的179.9克/天降低至2012年的35.8克/天。同時,肉蛋奶攝入量則持續上升。

所以,“吃得好”也已經不是問題了。

▍吃得好,但不夠健康

雖然大家越吃越好了,但距離國際公認的健康膳食結構,還存有差距。

全球疾病負擔研究顯示,不合理的膳食是中國人疾病發生和死亡的最主要因素。2017年,在中國,有310萬例死亡可以歸因于膳食不合理。過去幾十年,盡管部分膳食因素在改善,但大部分人群的膳食質量仍不理想。

全球范圍來看,被廣泛推崇的健康膳食結構當屬“地中海飲食金字塔”。“地中海飲食金字塔”由Oldways、哈佛大學公共衛生學院以及世界衛生組織于1993年聯合提出,主要參考了1960年代希臘和意大利南部的飲食模式。這種飲食結構被認為能減少心臟病,抑郁和癡呆的患病幾率。

具體來看,地中海飲食習慣有以下特點:

每天食用全谷類食物、水果、蔬菜、橄欖油、堅果類

每周至少吃二次魚和海鮮

適量吃些乳制品、蛋、家禽肉類

少吃紅肉和甜食

常喝水,適量飲酒(葡萄酒)

烹飪方法:以低溫慢煮為主

日常生活方式:和家人朋友一起用餐、午休、常運動

如果以“地中海飲食金字塔”為基準,可以明顯看出我國膳食結構存在的問題:

多紅肉、多加工肉制品(比如火腿、臘肉、香腸、罐頭肉等)

多甜食飲料,高反式脂肪酸

少全谷物、少水果、少堅果、少蔬菜、少纖維

少多不飽和脂肪酸、少豆類、少鈣、少牛奶

由中國營養學會組織編寫的《中國居民膳食指南科學研究報告(2021)》就指出,居民全谷物、深色蔬菜、水果、奶類、魚蝦類和大豆類攝入不足。

膳食因素與機體免疫水平、慢性病的發生風險有密切關系。如何為國民提供更好的膳食解決方案,背后蘊藏著豐富的創投機遇。

/03/

膳食改善需求帶來的創投機遇

▍如何判斷是機遇還是陷阱?

我們希望找到得以推動新一輪膳食結構升級的技術動力和技術路徑,但在具體展開前,我們需要弄清楚哪些因素和變量在左右未來技術的發展機遇與發展方向。

《美國增長的起落》一書的研究表明:膳食結構的變遷永遠不是一件簡單的事。在“吃得飽”到“吃得好”的轉變背后,實則是美國基礎設施升級背景下的供需兩端升級。隨著家庭預算提升,人們逐漸開始給單調飲食增加多樣性,產生了消費升級的需求。同時,在供給端,食品罐裝等技術的普及使得大規模工業生產成為可能。而在連接供需兩端的基礎設施方面,制冷技術發展、鐵路運輸普及、以及更多的連鎖百貨商店都使得供需兩端得到了更有效的連接。

膳食結構的調整方向,除了與居民膳食消費升級的需求相關,也受制于技術發展水平,體現在供給端和連接供需兩端的基礎設施等方面。

將這些綜合因素和變量納入考量,能夠幫助我們判斷:

推動膳食結構升級,考慮到我國既有的資源配置和行業現狀,有哪些是通過結構調整可以實現自給自足的?

長期來看,如果無法通過單純的結構調整解決問題,哪些替代技術可以破除瓶頸,打開新思路?哪些技術的應用可能最先帶來改變?有些技術在國外得到了不錯的市場反饋,是否意味著它也適合中國?如果適合,在具體的技術落地中,是否會產生與國外不同的應用?

要尋找合適的替代或者過渡方案,在技術研發和落地的過程中,可以參考國外的經驗,但也必須考慮中國的具體國情,包括飲食習慣、產業結構、產能現狀、技術發展、推廣成本、配套基礎設施等綜合因素。

此外,在膳食結構升級中瓶頸或者矛盾越明顯的領域,替代技術發展可能得到的政策和產業支持會越大。

特別有意思的是,飲食結構怎么變這個消費話題,在我們的探究過程中,變成了一個科技課題,甚至某種程度上成了一個合成生物學的應用課題。打個比方,合成生物學在中國有可能解決膳食補充劑和人造奶的問題。

在合成生物學方向,我們投資了基于合成生物學技術進行分子與材料創新的企業藍晶微生物。藍晶開發的創新產品包括市面上唯一能夠在自然環境(包括海水)中降解的塑料、用于對抗焦慮和鎮痛的工業大麻成分,能幫助解決東亞人酒精代謝基因缺陷的解酒藥,等等。我們看好合成生物學及其他計算和數據科學驅動的交叉學科項目,歡迎來和我們聊聊。

▍推動膳食結構完善的科技方向

下面,我們針對我們當前膳食結構存在的四大問題,一一探討可能的技術解決方案。

一、通過合成生物學,解決飽和脂肪酸攝入超標、不飽和脂肪酸攝入不足

1. 既有問題

包括豬肉在內的紅肉是中國人餐桌上最常見的肉類。作為世界最大豬肉生產國和消費國,2018年中國共生產豬肉5404萬噸,占全球總產量47.8%,消費5539.8萬噸,占全球總消費量49.3%。

相比紅肉(豬肉、牛肉、羊肉),白肉(禽類和水產海鮮類,包括雞肉、鴨肉、魚肉等)是一種質優量足的蛋白質來源,且不飽和脂肪酸含量更高。然而,長期以來,我國都處于肉品消費結構極不平衡的狀態。

背后的原因多樣。除了歷史、飲食習慣等,也因為相比其他畜禽,豬的出產率較高、售賣周期較短。過去四十年來,以豬肉為主的肉類生產消費結構,帶來的一個問題是,大部分國人的蛋白攝入來自于紅肉和高飽和脂肪酸的蛋白原料,肥胖和心血管疾病發病率逐年增高。

2. 當前解決思路

要解決飽和脂肪酸攝入超標、不飽和脂肪酸攝入不足的問題,可以從兩方面著手:

更優質的蛋白質來源:包括白肉魚、希臘酸奶、大豆豌豆等豆類、禽肉、去脂芝士、白豆腐、低脂牛肉、低脂奶、凍蝦、雞蛋白

補充不飽和脂肪酸:Omega-9主要來源于橄欖油、山茶油;Omega-3主要來源于深海魚的油脂、亞麻籽油、紫蘇油、火麻油等

當前的解決思路是增加上述食物的攝入,并服用補充劑。但從市場的角度來看,這種“直線路徑”不是唯一解,或許也并非最優解。

3. 原材料的限制

要獲取更優質的蛋白和脂肪酸來源,深海魚是最好的選擇。但由于深海魚特殊的生存環境,只有少數擁有優良深海漁場的國家才具備大規模捕撈的條件。同時,深海魚也無法通過人工養殖干預來提高產能。

相比其他國家,我國在深海魚資源的獲取難度和成本都較高。當前,每斤深海魚的價格大概是每斤牛肉價格的六倍以上。對于絕大多數家庭而言,深海魚都是價值不菲的食材。未來,隨著健康意識的升級,人們對于深海魚類的需求會進一步提升,有限的產量帶來的供需矛盾或將導致價格進一步拉升。

小龍蝦算是一個介于紅肉和深海魚之間的方案,屬于肉類消費從紅肉到白肉升級。在這個領域,峰瑞參與投資了食品品牌信良記。信良記創立于2016年,從早年主打小龍蝦切入水產品預制菜領域。

4. 植物油中的Omega-3難吸收

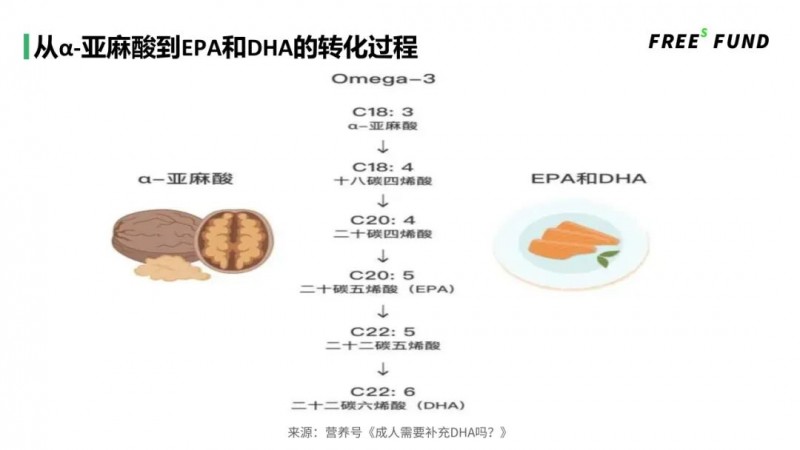

相比于產量有限的深海魚,油料作物看似有著巨大的產能提升空間。可事實卻不是這樣。增加特定植物油攝入量也無法解決根本問題。因為植物油中的Omega-3是α-亞麻酸(ALA),人體可以將其轉化為EPA和DHA,但這一過程的轉化率較低,難以滿足人體需求。

5. 補充劑的工藝及價格

既然通過直接食用魚類等海鮮獲取足量的不飽和脂肪酸有一定的難度,膳食補充劑常被視為另一種可能的解決路徑。

但問題是,目前市場上售賣的魚油仍然是從深海魚的內臟中提取油脂,原材料角度依然受到深海魚產量和價格的制約。此外,由于Omega-3易氧化、不耐高溫,制造企業多采用分子蒸餾的方法進行加工。要保證魚油的品質,制作和貯藏都需要保持特定的溫度,因此設備昂貴,能耗也更高,進而導致加工成本和產品價格居高不下。

6. 未來替代方案

通過培養魚肝干細胞或藻類獲取Omega-3,有利于擺脫了深海魚產量限制,實現大規模、穩定的供給,也利于實現不飽和脂肪酸補充劑生產的降本增效。但挑戰在于培養基的成本控制,以及如何更高效地從魚肝和藻類細胞中提取Omega-3。

此外,合成生物學技術同樣能幫助解決飽和脂肪酸攝入過多的問題。當人們試圖減少紅肉攝入的時候,如何找到兼具營養價值和口味的替代食物成為關鍵。由豆蛋白加工的植物肉需要經過復雜的調味才能掩蓋豆味、模擬動物肉的味道。而通過合成生物學的方法,可以對營養酵母等優質蛋白來源進行DNA修飾,使其得以滿足消費者不同的口味喜好。

二、通過人造奶,解決國內乳制品低質、供應不足

1. 既有問題

牛奶被譽為白色血液,含有人體生長發育和新陳代謝所需要的全部營養成分。

隨著收入水平不斷提升,中國人均牛奶消費量持續增長。依據Wind金融數據庫,2019年中國人均牛奶消費量約為32.66千克,約為世界人均牛奶消費量的30%。即使同飲食習慣較為類似的日本相比,中國牛奶消費量也不及日本的一半。

研究普遍認為,奶制品價格偏高是壓制需求的重要原因。

國聯證券的研究顯示,在全球主要國家中,中國原料奶價格僅次于日本。2018年中國原料奶價格為3.46元/千克,較同期美國2.36元/千克高出了32%。如果考慮到收入差距,中國原料奶的相對價格則更高。

是什么導致了原料奶價格偏高?

先看供給。國家統計局的數據顯示,中國牛奶產量在過去十年沒有大幅增長。農業農村部于2018年出臺了18項振興奶業的措施后,最近幾年牛奶產量有所增加,原奶產量從2014年的3159萬噸增加到2020年的3400萬噸。

牛奶產量主要取決于奶牛數量和奶牛單產。奶牛存欄數不足正是牛奶產量上不去的重要原因之一。根據美國農業部的報告,中國奶牛存欄數從2015年的840萬頭下降到2020年的615萬頭。

奶牛數量下降的主要因素包括飼料價格、牧場資源以及規模化養殖程度。

飼料成本是原料奶生產的主要成本,對奶牛養殖效益影響非常大。奶牛養殖飼料包括粗飼料,精飼料,和補充飼料。其中精飼料在提高奶牛單產方面發揮重要作用。精飼料主要包括玉米和豆粕,其價格波動主要受供求關系變化與天氣自然災害的影響。

粗飼料主要以苜蓿草為主,苜蓿草對原奶質量的提升影響巨大,特別是優質的苜蓿草嚴重依賴進口。據中國海關數據統計,2020年1-4月中國進口苜蓿草總計37.2萬噸,進口金額總計約1.35億美元,平均到岸價364美元/噸,同比增加10.83%。

2. 當前解決思路

根據海關數據與第一財經的報道,2020年我國糧食累計進口總量超過了1.4億噸,其中將近80%的農產品進口是用作或用來生產飼料原料的,玉米、大豆的需求量最多。研究開發新的飼料替代方案,以緩解成本壓力,成為必然趨勢。

政策上,2020年9月,國務院辦公廳發布了《關于促進畜牧業高質量發展的意見》,提出要促進玉米、豆粕減量替代。

然而替代方案的推進面臨現實難題,主要體現在市場認可上。飼料替代的技術研究由于準入門檻較高,需要專業的實驗團隊,不成熟的技術可能導致飼養周期可能變長與產品品質波動。

除了飼料替代,我國奶牛核心種源自給率較低,對外依存度依然較高。國內存欄乳用種公牛主要來源于活體引進和進口胚胎,優質凍精也以進口為主。中國農業大學的張勝利教授與孫東曉教授提出的核心種源自主培育和奶牛良種快速擴繁技術發展,是降低國內養殖企業生產成本、迅速提高產奶量的一個重要方向。

未來替代方案:合成生物學驅動的人造奶

牛奶供需的長期矛盾,和眾多難以克服的瓶頸,決定了相較其他國家,我國推進牛奶和乳蛋白的合成生物學或蛋白質工程的動力要大得多。“人造奶”得以成為一個有前景的研究方向。

甚至可以說,因為中國的奶當前不能自給自足,且我們的乳蛋白攝入量正在進一步提高。高端酸奶、低溫白奶、奶茶、拿鐵、奶酪等提高乳蛋白攝入量的產品銷量大漲,以及以椰奶、燕麥奶為代表的植物奶變得格外熱,都是佐證。

“人造奶”,就是在實驗室當中利用各種化學和生物方法進行調配,研發出和普通牛奶口味相同,但是蛋白質含量和營養成分更高的奶。

人造奶優點在于,生產過程綠色無污染,營養物質相同,量產后滿足國內對優質奶制品的大量需求。可以直接制作無乳糖奶制品。

在這個領域探索的代表案例是美國初創公司Perfect Day。Perfect Day生產“牛奶”并不需要養牛,而是通過實驗產出。利用合成生物學的原理,Perfect Day將制乳DNA植入菌種(Flora),再以發酵技術產出酪蛋白、乳清、糖等元素,可用于制作冰淇淋、黃油和奶酪等食品。

由于不依賴動物,Perfect Day避免了常見的供應問題,自稱可以根據需求增加和減少產量。與傳統畜牧業相比,人造奶因為不需要養牛,從而減少了91%的土地需求、減少84%溫室氣體的排放(牛排放的氣體中所含的甲烷是溫室氣體),還有少使用了65%的能源(喂牛的飼料)。

Perfect Day在2019年推出了人造奶冰激凌,其口感和質地與牛奶冰淇淋無異,單盒(1品脫)售價20美元,上市后24小時內就被搶購一空。Perfect Day在2018年11月宣布,決定從直面消費者的To C模式,轉而著力發展B2B模式,計劃與更多食品公司合作,迅速推進產量。

Perfect Day最近一輪C輪融資發生于2020年7月份,迄今已經接受來自包括淡馬錫,加拿大養老基金與李嘉誠創立的維港投資(HorizonsVentures)總計3億美金的投資,是當今資金最雄厚的乳制品替代公司之一。

不過問題也存在,人造奶還處于發展的早期階段,除了在味道、營養和衛生程度上要達到一定的標準外,還取決于人們的接受程度以及成本的控制情況。但一旦獲得長足發展,就對未來中國乳品供給端格局產生革命性影響。

三、通過植物生化提取物補充劑,或干縮蔬果解決蔬果攝入不足、單調問題

1. 既有問題

相比于地中海飲食結構,國民蔬果攝入過少、種類單調。據《中國居民膳食指南科學研究報告(2021)》的數據,我國居民膳食中蔬菜以淺色蔬菜為主,深色蔬菜占總量的30%,未達到推薦的50%以上的水平;人均水果攝入量仍然較低,人均攝入量較高的城市人群也僅為55.7g/天。

蔬果攝入過少、種類單調的原因在于蔬果對于氣候水土條件有要求,不同地區適宜種植不同的蔬果。而蔬果要進行長距離運輸,對冷鏈要求非常高。

2. 未來替代方案

植生素補充劑:不同種類蔬果所含營養物不同,具有不同的功能,比如抗氧化、抗癌、降低膽固醇等。如果家庭蔬果消費較為單一,未來可以通過植生素補充劑來填補欠缺的營養成分。類似維他命補充劑,可以根據具體的飲食情況做針對性補充。但補充劑的問題還在于,如何讓大眾接受它。如果不能以大眾能夠日常接受的形式被推向市場,它也不會是一個可持續的方案。

干縮蔬果:即通過食品加工新方法來保存蔬果的營養活性,便于長距離運輸的同時,也可以改善口感。比如凍干水果,就是采用冷凍干燥機的真空冷凍干燥法預先將水果里面的水份凍結,然后在真空的環境下將水果里面被凍結的水份升華,從而得到冷凍干燥的水果,并保留其原有的營養。

四、堅果基食品等方式,解決堅果攝入不足問題

1. 既有問題

中國普遍的堅果攝入量不足已經成為中國人亞健康狀態的一大誘因。

《中國居民膳食指南2016》建議,每周大豆及堅果類每天應攝入25~35克,其中堅果每天應攝入10克左右。但研究顯示,我國成年居民平均攝入量僅為7克/天,并且以瓜子、花生等種子類堅果為主,核桃、杏仁等樹堅果消費量較低。

要增加堅果攝入,除了要解決因國內產量低、大量依靠進口帶來的價格問題,也需要克服口味和食用障礙。從傳統口味偏好來看,國人更習慣吃瓜子、花生,屬于堅果味道較淡的品種。從食用上來看,因為許多種類的堅果比較耐嚼,老年人和孩子食用起來會比較費勁。

2. 未來替代方案

可以考慮研發新的食品加工技術,以制作更容易讓大眾接受的堅果食品。主打植物蛋白的飲品“六個核桃”,就是典型代表之一。我們認為,將來會有更多的“六個核桃”類堅果基的產品。它們解決了營養成分的問題,也擁有用戶能夠接受甚至喜歡的口感和味道。

近來市面上流行的植物基酸奶也屬于這個思路。比如食品品牌“JOOMA美仁”推出的巴旦木基植物酸奶,就是用巴旦木果仁進行發酵,保留了巴旦木的天然營養成分,創新的發酵工藝也使營養成分更易于消化吸收。