2021年初,新消費還是一派火熱景象,投融資消息不斷,資本爭先恐后,生怕錯過了下一個元氣森林和泡泡瑪特。

如今還不到一年,風向似乎就變了。

“新消費要涼”、“資本在撤退”、“鐘薛高到底有沒有人買?”,此類唱衰之聲不絕于耳。

回頭看,這半年,特別是年中以來,新消費確有降溫之勢。當打開瀏覽器搜索“融資”,資訊一攔里上億元的融資信息,多發生在芯片、生物醫藥、智能制造等高新科技領域,相比之下,曾經新消費品牌融資信息瘋狂刷屏的盛景已不再。

春天剛到,秋風就吹起來了。

讓新品牌們感到艱難的不僅是投融資環境,還有觀察許久終于準備反攻的巨頭們。

在36kr的《2021飲料大戰:巨頭圍剿元氣森林》中,我們仿佛看到了一眾新消費品牌們的艱難處境:工廠拒絕為其生產、原料被攔截......但最令人能夠直觀感受到戰況激烈的,是元氣森林和巨頭們在便利店的“分毫之爭”。

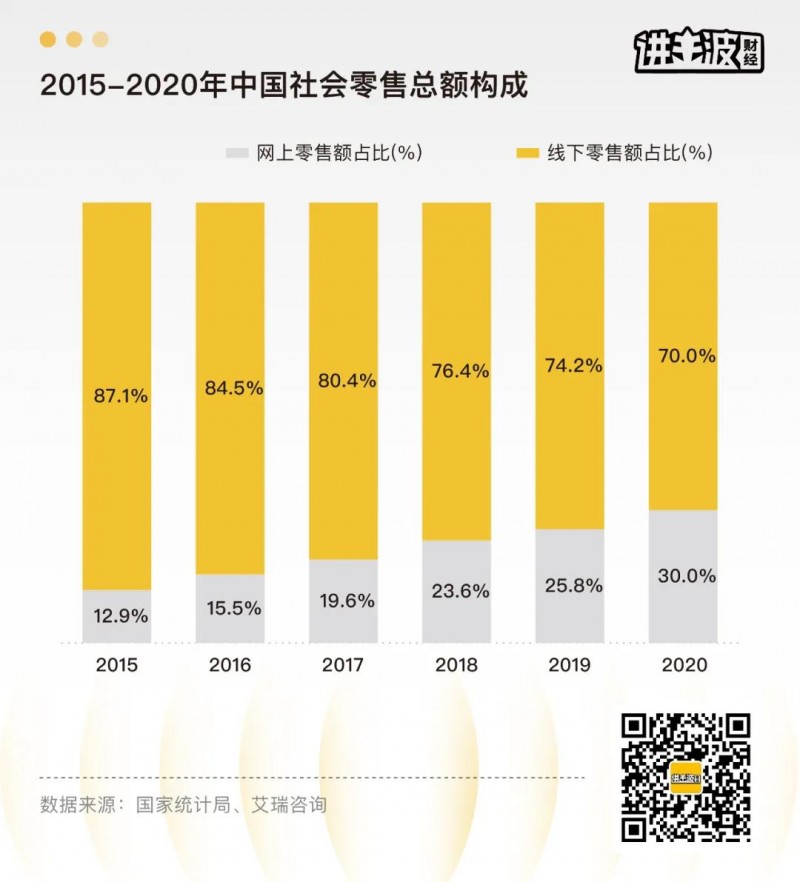

據艾瑞咨詢《2021年中國即時零售行業研究報告》顯示,從社會零售總額的構成來看,雖然近年來我國線上消費占比持續擴大,但線下零售市場仍占據大部分市場份額。哪怕是受疫情影響線上零售激增的2020年,線下零售額占比仍達到了70%。

歸結起來一句話:線下實體門店仍是零售主體。

而這批新消費品牌,無論在線上如何攻城略地、萬人追捧,最終的落點,還是要回到線下的終端。便利店,才是日常動銷的核心。

因此,某種程度上,“得便利店者得天下”,哪怕保守點說,起碼也是半壁江山。

最近大家都關心新消費,卻忽略了街角那一畝三分地的風起云涌、門頭暗換。借此文,我們想探尋一下便利店行業的發展、斗爭與浮沉。

本文將縱橫數個國家、上百年時間,從美國到日本,再把目光拉回廣袤的華夏。

若要強行總結全文的主旨,我認為歸結起來便是:便利店的底色,是激烈競爭下后人對前人的追趕與超越。

便利店的擴張史

故事還要從1927年開始講起。

那時,即使在美國也還沒有普及家庭冰箱和空調,人們在夏天靠采購冰塊來解暑、儲存食物。

隨后德克薩斯一家制冰公司門店的店員發現,人們在熟食店、超市等場所結束營業后,仍對日常食品有大量需求,于是建議門店在售賣冰塊的同時也順帶提供牛奶、面包等商品。

由于冰塊店的營業時間長于普通食品店,冷藏環境又便于儲存,總公司認為這有利可圖,在短暫試點后便迅速推廣到了整個公司。

這就是7-11的前身。

便利店從0到1的第一步,恰好打在了彼時零售業態的痛點上:在沒有電冰箱的時代,買多怕壞,買少怕不夠吃,消費者與產品的距離在私家車普及后逐漸變遠,近距離的即時需求難以得到滿足。

而南方制冰公司恰好擁有著冷鏈運輸和冷藏的絕佳條件,同時又因網點深入居民區,占齊了天時、地利、人和之后大獲成功。

1947年,南方制冰公司正式將便利店業態獨立,因營業時間是從早上7點到晚上11點而將其定名為7-11,后來,便利店逐漸發展成了南方制冰公司的主要業務,幫這家賣冰塊的公司躲過了電冰箱被發明之后的末日,將版圖拓展到了零售、石化等多個領域。

1959年,南方公司的銷售額近1億美元,十年后這一數字又增至9億。

1974年,7-11的店鋪數量達到5176家,前往美國學習的日本伊藤洋華堂董事鈴木敏文發現了這一經營模式的商機,通過商業運作,順利拿下了7-11在日本的特許經營權。

當時,日本政府為了保護個體小商戶,正在嚴格限制大超商的經營時間,而在經濟高度繁榮的戰后騰飛時代,日本市場對24小時營業,能簡單提供生活用品的便利店需求極大。

在同一時期,日本的本土消費品牌也迎來了大爆發。消費觀念從盲目跟風轉換到追求品質的真正升級,消費者愿意稍微付出一點金錢的代價,換來時間的節約、品質的提升;他們既懶又精明,既有消費升級的需求又不愿付出過高的代價。

正是這樣的社會環境和心理,為日本70-80年代的零售業創造了一個紅利期。

那個時代的日本出現了宜得利(1972)、daiso大創(1972)、無印良品(1980)、優衣庫(1984)和LOFT(1987)等一眾如今我們耳熟能詳的消費品品牌。

另一個利好便利店的社會環境因素,是日本的家庭規模逐漸趨于小型化,單身人口比例提升,老齡化加劇。人們需要更便利的購物。原本為滿足多口之家的需求而進行的一次性大型采購逐漸減少,轉變為高頻少量的新采購模式。

于是盡管當時日本已經有了本土的便利店品牌全家(FamilyMart),但市場仍然完全沒有飽和,鈴木敏文的7-11迅速在日本遍地開花,同樣由美國引進的便利店羅森(LAWSON)在進入日本市場后也大受歡迎。日本便利店三巨頭時代,由此開啟。

當時,日本的GDP大約是2000億美元,在快速發展期,國民消費能力大大提升,制造業和城市化水平都在飛速提高。《廣場協議》后,日元購買力迅速上升,日本開始追加在高新科技產業方面的投入,尋求更加獨立的經濟發展方式。

隱約之間我們會發現,某種程度來說,我們的市場也正站在了這樣的一個時代的岔路口上。

以前我們曾在一篇文章中提到,在相近的經濟環境和消費市場下,盡管時空不同,但日本誕生了優衣庫,中國誕生了名創優品,那么,美國和日本的便利店業態和文化,是否會在中國市場中三次上演呢?

也許。

便利店的生財之道

在講述便利店的中國故事之前,我們不妨先來看看便利店的盈利模式。

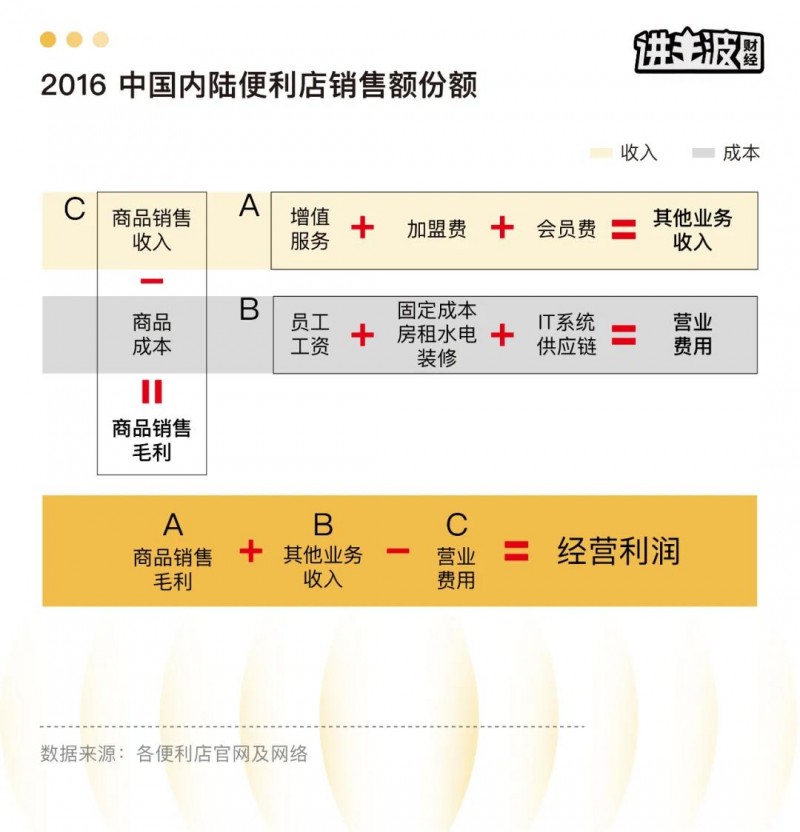

便利店的營業利潤計算,由「銷售毛利」加上「其他業務收入」,扣除「營業費用」獲得。

在「其他業務收入」中,就包括增值服務、加盟費和會員費。這雖不是便利店盈利的大頭,但卻是其擴展、維系客源的重要手段。

1、增值服務:多是一些方便生活的便民服務,并不主要以盈利為目的,而是提高到店頻率、方便顧客消費的重要方式。比如,7-ELEVEn為了滿足顧客消費時換取現金的需求,專門在2001年設立SEVEN銀行。與此同時,我國的便利店企業也在不斷的引進各類便民服務。

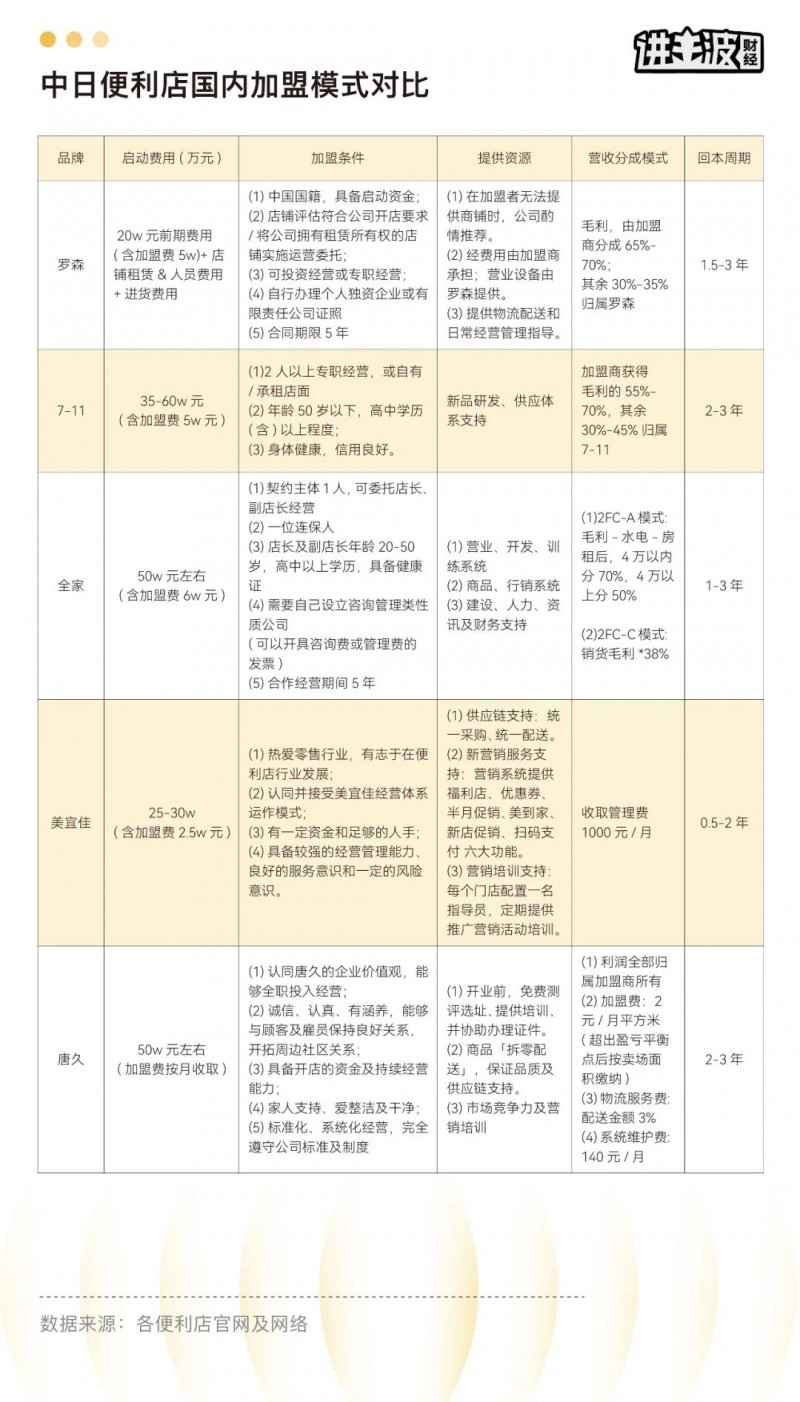

2、加盟費:這是日資連鎖便利品牌的重要收入來源。在日本,7-ELEVEn、全家、羅森等加盟比例均超過90%。日資便利店采取的「單次收取加盟費+毛利分成」方式,能夠為企業帶來源源不斷的進賬。但在加盟方式上,中日便利店品牌有較大的不同,在05部分我們會展開詳述。

此外,從加盟者角度來看,在利潤計算上加盟費部分應該作為支出,從營業利潤中扣除。

3、會員費:獲取會員費的收入,并非便利店設立會員制的最主要目的。通過購買會員卡、充值、消費積分兌換商品等方式,便利店能夠增強用戶粘性,同時明晰消費者畫像,從而進一步改進運營。以全家為例,交叉使用顧客忠誠管理、鐵桿粉絲經營和顧客終身價值管理系統,就可預測顧客“多久沒來、來幾次和花多少錢”,并逐漸形成多維立體的會員消費標簽。

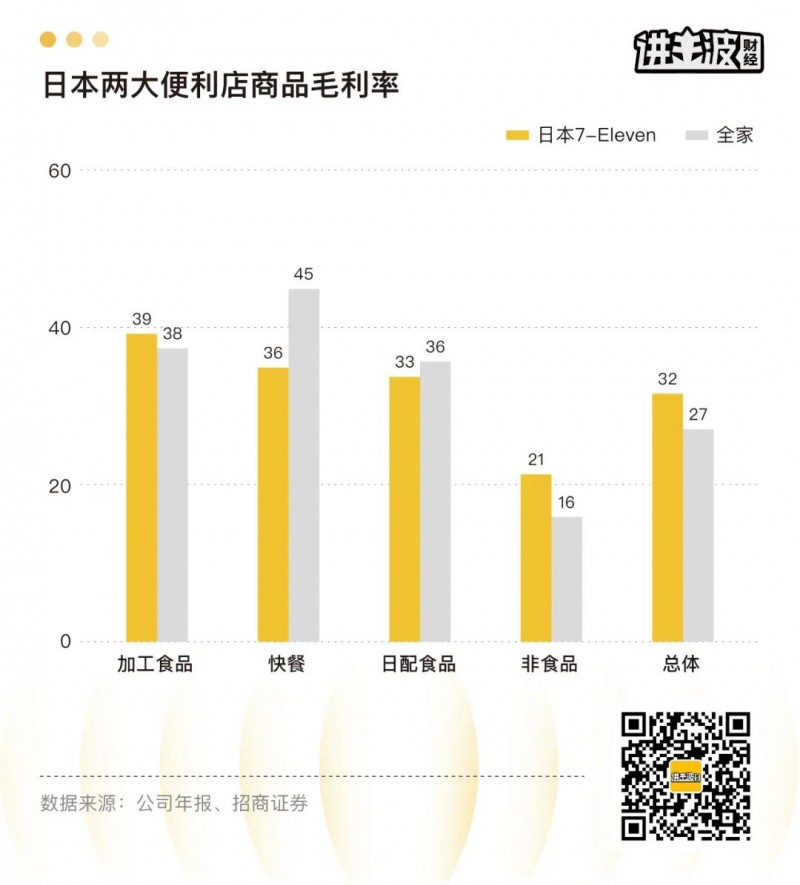

而「產品銷售毛利」,則與產品類型有較大的關系。

不同的商品結構會影響銷售收入,這也解釋了為什么便利店都賣早餐、便當及豐富的即食食品。

因為一旦達到一定的銷售規模,食品類商品的毛利是整體高于其他商品的。

以7-ELEVEn和全家為例,加工食品、快餐和日配食品的毛利都超過了30%,而非食品類的商品則在20%左右,全家的非食品類商品甚至低至了16%,約是其快餐類商品的三分之一。

這也使得便利店品牌們在早午餐產品開發上下足了功夫,雖然毛利高,但是餐食類產品淘汰速度也很快,在激烈的競爭下,便利店必須不斷增強新品開發,抓住消費者容易倦怠的味蕾。

擁有了在美國及日本市場的經驗,日資便利店對開放后的中國市場似乎是勢在必得。但現實卻給他們上了一課:全家在進入中國8年后實現總部盈利,羅森在進入中國25年后才實現全面盈利,而7-ELEVEn在中國市場甚至尚未盈利。

便利店巨頭們在中國到底遭遇了什么?我們不妨從日資便利店初入中國的上世紀90年代看起。

初入中國:當便利店遭遇小賣部

1992年,7-ELEVEn率先進入中國市場,一口氣在剛剛經歷過南方講話的深圳開出5家門店。

1996年,羅森把第一站選在了上海;2003年,全家FamilyMart姍姍來遲,也在上海開了第一家店。

三巨頭選擇的是改革開放的兩大龍頭:深圳和上海。

原因很簡單:便利店能夠提供的最大價值是便利。而便利,只對忙的人有用。

所以對時間越敏感的城市,越需要便利店。

愿意去花更高的價格去便利店的,一定是那些匆忙、不愿或不能付出時間和空間移動成本的人。相比價格,他們更需要快速滿足自身的基礎需求。因此便利店只有在高度城市化的地域才能扎根。

便利店行業內,通常將區域年均收入超過3000美元視作便利店普及的拐點,而1997年上海市的年均工資僅有11424元,深圳市的年均工資則為16531。當時的上海與深圳也望塵莫及,更罔論其他二三線城市了。

在90年代的中國,支撐便利店開疆拓土的不是深圳或者上海人的消費能力,而是這兩座城市乃至一個國家的未來。

更直觀的對比反映在售賣的產品上,90年代的上海公交車票價1毛,擺渡船票價4毛,下沙燒賣5毛一個,油墩子2毛5;牛肉煎包6毛,光明袋裝牛奶5毛錢一袋。

而在同期的的羅森里,現炸的蔥油餅、魚排,要賣2塊5到3塊5;牛肉漢堡、吉士漢堡、烤雞漢堡最便宜的4塊錢,貴一點的甚至要6塊多。

幾乎是市井價格的十倍,等比例平移到現在,相當于一個包子25塊錢,一個漢堡130塊左右,貴到令人發指。

而真正的“便利”店,其實“另有其人”。

它們是日資便利店初入中國時不可忽視的競爭對手,大家親切的稱之為“煙紙店”或“小賣部”。那些承擔了便利店職能的夫妻老婆店,曾深深扎根在中國的城鎮鄉野,長出了自己的形狀。

小賣部的老板似乎認識全宇宙的人,他就是那個時代的KOC,方圓一公里內的所有人都是他的私域流量。

小賣部可以賒賬,相當于現在的花唄;小賣部還可以批發粽子月餅冷飲,鄰里街坊湊一湊,就提前20年體驗到了21世紀20年代的“社區團購”。

那個年代,小賣部除了商業的功能,更承載著社會與文化功能。

在娛樂和通訊設施都不太發達的年代,小賣部是鄰里街坊的社交活動中心。那里不僅可以買到便宜的零食和生活用品,還有公用電話、搖搖車、扭蛋機等等各種新鮮玩意。

在消費能力和小賣部的擠壓下,90年代,“洋便利店”的日子并沒有那么好過。

2004年的上海,便利店的戰國時代

轉機發生在2004年,在前一年,2003年,發生了令許多國人記憶猶新的非典。

從疫情中走出后,已加入WTO的中國,迎來了許多觀望已久的外資企業。

這其中,有日本便利店三巨頭之一:全家。

這位“遲到”的選手初入上海,就掀起了便利店斗爭的颶風。

彼時7-11還在深圳和北京攻城略地,羅森已早早進駐上海并開出近百家店。國企背景的便利店好德、好的,兩年多已開出上千家,占據了街頭巷尾的有利地勢。

全家進入中國,率先研究了上海便利店的分布和格局,隨后選定在能切斷對手客源的地方開店,對上海的便利店“老手”們正面開炮。

而這一年,上海第一家倒閉的便利店“先施地利”,也登上了報紙頭版。

用好德便利店副總沈建華的話說,“現在(2004)是上海便利店的戰國時代。”

最先感受到全家進攻的,就是好德。

便利店的選點普遍集中在小區、學校門口及商業區的出入口處。全家的許多新店,就開在了好德隔壁,甚至以更高的租金占據了更有利的地勢。在紀錄片中,全家的店長直接了當:“我們的目標就是截走好德的客源。”

而全家不僅砸錢拿下好鋪位,在產品研發上也下足了工夫。

當時,便當在日本的便利店中早已普及,在中國卻還是新鮮玩意。為了開發出適合中國人口感的便當,全家在調研基礎上改良菜式,研發過程中邀請日企員工試吃,并做了價格接受度測試。

便當一經推出,立馬贏得了便利店周圍白領的追捧。那時還沒有外賣,如果不能自己帶飯,又不想走大老遠去下館子,白領們只需要到樓下的全家拿一盒6塊錢的便當,加熱后米飯松軟,營養豐富,還照顧了上海人的口味。

搶走顧客的最后一步,是店內氛圍營造和服務態度。全家的店員,從找零到歡迎客人的話術、語調,都由專業的營銷人員培訓。

明亮的店鋪,整齊的陳設,熱情的店員,和隔壁的好德形成鮮明對比。

面對全家的便當攻勢,好德自知很難立馬取而代之,于是把目光盯在了民眾的餐桌,推出了送米上門服務。但好德的這個決定并沒有發揮出便利店的優勢,反而把自己又拉回了老本行,超市的運營模式。

而沖擊好德的不僅僅是全家,老對手羅森也開始攻城略地。

好德最得意的門店之一,靜安中心醫院店租約快要到期時,本在距離較遠拐角的羅森,和好德店址的房東談了雙倍價格的房租。好德不愿加價,認為這樣的租金無法覆蓋成本,便不得不放棄了這家得意的店面。

2004年末在復旦大學召開的“便利店經營與發展高級研討會”上,全家、羅森、好德、好的等便利店代表悉數出席。

會上國營便利店代表痛斥日資便利店哄抬地價,擾亂商業生態。而日資便利店的回應是“如果有足夠的營業額,能夠獲得利潤,那就是合理的租價。”

在上海的便利店戰爭中,國資便利店顯然沒能適應新的競爭環境。不夠大膽,諸多牽絆,讓全家、羅森等外資便利店逐漸占據了上風。

此后一年多時間里,全家沒有急于向外擴張,而是以“單點爆破”的方式,在上海各個區域中心密集開店,并由內環向周邊擴展。而直到在上海開滿百店之后,全家才入局廣州,進軍東南。

那時的全家也僅僅超出了國營便利店一個身位,和羅森的競爭態勢依然焦灼。真正幫助全家拿下上海的,是2009年與上海地鐵簽訂的戰略合作伙伴協議。

與上海地鐵的合作使得全家占據了交通樞紐的有利位置,成為上班族通勤路上的“補給站”,也成為了外地人來滬最常見到的便利店。

后來者全家,成功的占領了上海的街角。在全家的2967家門店中,上海地區就占據了約2000家。如此高的集中度,使得全家自產產品的邊際效應大大提高,配送成本也有所降低。同時這也為全家爭取到了更大的利潤空間,在三家日資便利店中,率先在中國實現盈利。

而敗下陣來的好德,開始尋求向江浙滬周邊的擴展。

上海市場搶奪告一段落后,便利店品牌們磨刀霍霍,準備向全國和下沉市場進軍。而等待他們的,不再是散兵游勇的小賣部和謹慎的傳統企業。早在日資便利店單點進入中國伊始,許多本土便利店品牌就在各地扎穩了根。

當下:便利店的中國方案

除了小賣部這樣的散兵游勇,阻礙著外國便利店在國內擴張的,還有土生土長的便利店“正規軍們”。

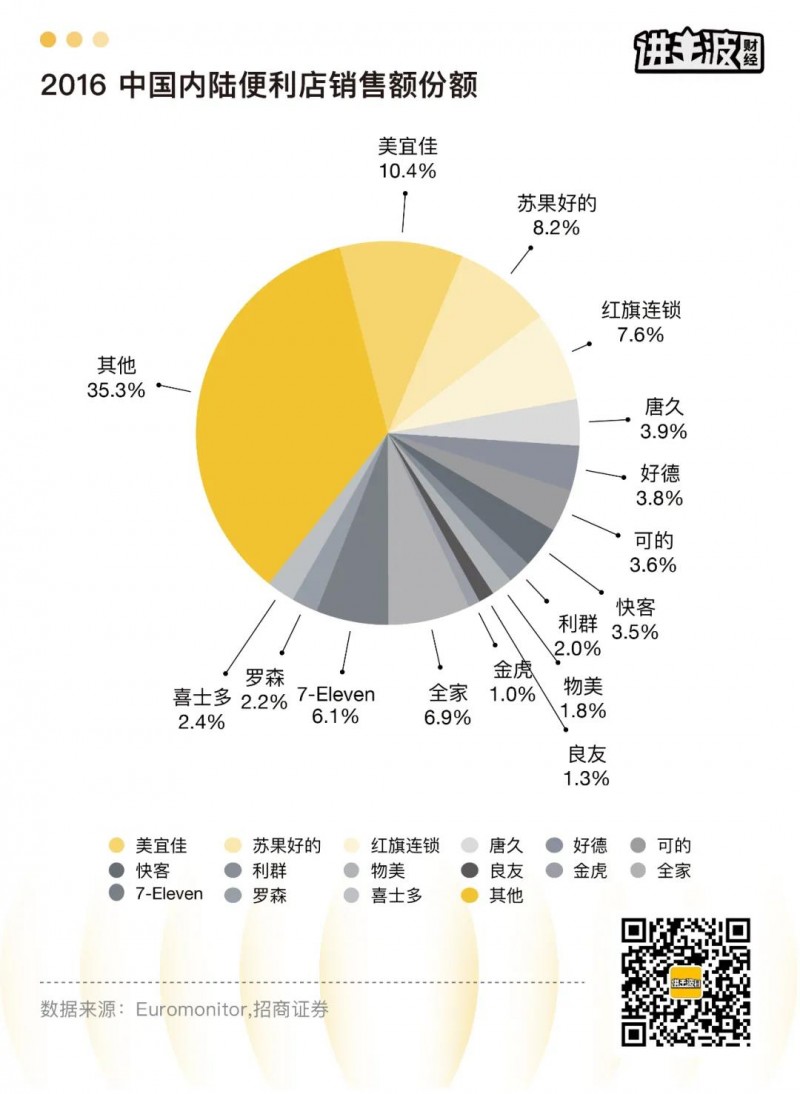

與日本便利店三巨頭瓜分市場的狀況不同,在地域廣闊的中國,便利店市場存在著明顯的「區域為王」特征。

我國前十大便利店,除去占據便利店市場三分之一份額的石油系便利店,其他八家便利店僅占32%的市場份額。

而在日本市場,便利店呈現多寡頭壟斷、行業高度集中的特點。2019年,7-ElEVEn,全家,羅森三大品牌占據89%的市場份額。

除了缺乏跨地域的全國連鎖,中國大多數城市的便利店分布密度,也遠低于日本。

而這帶來的最直觀影響,就是經營成本的上升。

因店鋪面積小、儲存空間拮據、且售賣的多是即食產品,便利店的一般采用少量高頻的配送方式,因此當店面集中時供應鏈成本能夠大大降低。

因此對于便利店品牌來說,只有規模經營,才能壓縮供應鏈成本。

據業內人士稱,一般來說便利店盈利曲線為“U型”:經營一兩家門店時,因管理壓力比較小,資源比較集中,基本可以盈利;當門店數量擴張至十家規模以上時,后臺投入加大進入整體虧損的階段,只有門店數量達到一定規模,才有希望整體盈利。

日資便利店品牌在進入國內的時候,因門店密度鋪設不夠,原本在日本依靠供應鏈優勢獲取更高利潤率的模式就無法完全發揮。而更熟悉當地情況、能夠找到黃金位置、長期積累供應鏈資源的本土便利店品牌,反而擁有更大優勢。

加盟政策,也在無形的阻礙著便利店巨頭的區域擴張。

除了便利蜂、紅旗便利等較少的幾家便利店品牌采取直營模式,為了在有限資金下更快的占領市場,包括日資便利店在內的幾家便利店品牌皆采取了加盟模式。

雖在「加盟條件」及「提供資源」上,各便利店品牌都大同小異,加盟者最關心的其實是前期投入和利潤分成。

在所有便利店中,美佳宜的前期投入是最低的。但除了這一點,本土便利店和日資便利店最大的不同是分成模式。

羅森、7-11、全家均采取利潤分成模式,毛利的30%-45%都進了總部手里。而唐久僅收取2元/月平方米的加盟費,以80平方米的店鋪面積推算,每月交給總部的加盟費,也僅有160元而已。這無疑對于加盟者更具吸引力。

不靠高額加盟費,中式便利店怎么盈利?那些盤踞區域市場的“地頭蛇”提供了更好的“便利店中國方案”。

以山西市場為例,據《2020年中國便利店發展報告》顯示,太原有2650家便利店,換算下來每1586人就擁有一家便利店,在便利店資源分配度上,甚至超越了一家便利店服務2268人的東京。

讓太原成為“便利店天堂”的,不是7-11和全家,而是唐久和金虎。

在太原就有“三步一唐久,五步一金虎”的戲稱,而大多數去過太原的人,都對這座城市便利店的密集程度印象深刻。

1998年,原本做超市生意的楊文斌去了趟日本,回來后便下定決心開出了太原第一家連鎖便利店——唐久,就此拉開了山西便利店發展的序幕。深入學習了日本發達的便利店業態后,楊文斌結合當地的飲食和消費特點,搭建了自有供應鏈體系。圍繞著供應鏈及自有產品生產線,本土便利店品牌們也開拓了收取加盟費之外,更多樣的盈利模式。

而最能夠與進入中國的日資便利店形成差異化競爭的,是山西便利店與社會公共服務的深度綁定。

北上廣和一線城市,人們或許習慣了手機解決一切。但在曾經線上基礎設施還未完全健全的時代以及數字化生活至今還未普及的五線城市,這些便利店是最為強大的“毛細血管”。

在唐久和金虎,人們不僅能購買到生活必需品和即食食品,還能夠買到首飾、鮮花、家用電器。更夸張的是,他們還提供衣物干洗、共享租賃、代收快遞、寵物代遛等服務,有的甚至設有免費廁所。

此外,24小時營業的便利性,還體現在隨時提供的打印傳真、繳納話費、水電費和有線電視費等生活服務。相信不少考生和面試者,都多少有過半夜想起次日需要的準考證和簡歷忘記打印的情況。如果你在太原,你完全可以淡定的出門到小區外的唐久和金虎打印,總有一盞燈會為你亮著。

互聯網時代的來臨以各種方式沖擊線下零售業態,但在線上支付發展伊始,西安的兩巨頭就快速作出了反應。

2013年唐久開始建設全渠道銷售網絡,2017年后重點投入支付寶小程序自運營。金虎也在2015年就全面接入了支付寶支付,并在隨后通過小程序拉新和轉換會員。

這些便利店,還變向的完成了對老年人的基本數字技能培訓。太原的劉阿姨,最初就是在便利店店員的指導下學會使用小程序和手機支付的。

由于及時對數字化態勢作出了預判,唐久和金虎早早建構起了自己的私域用戶,以數字化技術實現精準的促銷。這些積累也增強了他們對于風險的抵御能力,2020年的疫情對整個線下業態都形成了沖擊,他們卻依靠線上網絡,使得封閉的城市正常運轉,也最大限度的保住了企業的效益。

在日資便利店品牌還未注意這片市場的時候,西安的便利店大軍就快速占領了戰場。7-11(中國)董事長內田慎治和羅森(中國)總裁三宅示修都表示,唐久是他們最認可并充滿敬意的中國本土便利店的品牌之一。

除了堅守山西市場的唐久和金虎,坐鎮廣東的美宜佳,也憑借30年的積累成為門店數全國第二的便利店。如今,美宜佳在全國已擁有超2萬家門店。而它的發家地東莞也憑借良好的便利店生態站上了中國城市便利店數排行榜的第二位。

當我們把目光投向西南,“蜀霸王”紅旗連鎖更是成為了我國第一家、也是唯一家上市的便利店企業。依托強大的資金優勢,它在四川幾乎每個城市都建立了物流配送中心,并開拓了自有的即食食品生產線。如今已在成都占有超過50%的市場份額。

在江西南昌,有家便利店和樂豆家纏斗著,很多小學生甚至放了學在便利店里聚會打游戲寫作業。

與此同時,也有越來越多品牌在向全國覆蓋和滲透的時候,選擇和便利店們搞聯名。上圖為可口可樂和樂豆家的主題店。

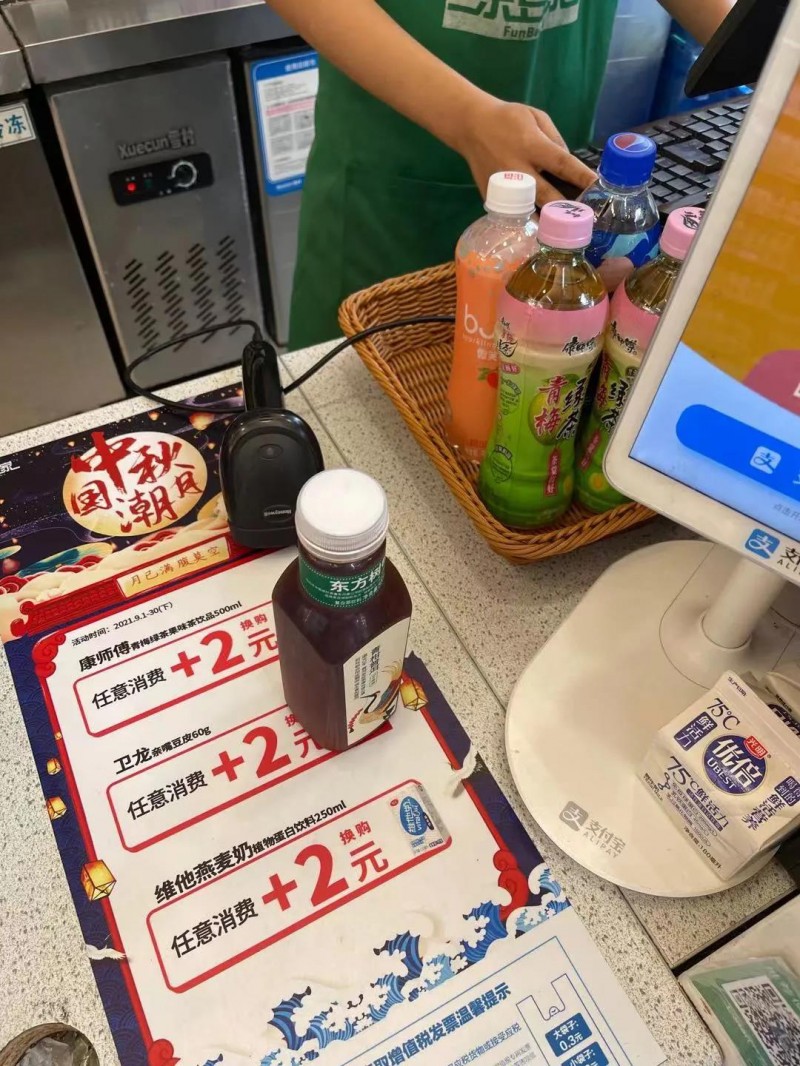

正如杜蕾斯在中國的推廣與普及,靠的不是social media,靠的是渠道終端收銀臺的占領。結賬時候順手拿一包,既方便,又不尷尬。

而如今也有越來越多的品牌將自己的新品通過加價購的方式,在便利店的收銀柜臺進行測試和推廣。

區域便利店品牌在各自的地盤上,全家、7-11、羅森等日式便利店在這些地域的擴張舉步維艱。所以這個行業,在中國似乎就難以出現真正的全國性頭部品牌。

歸結起來,這些為中國便利店“打板”的區域龍頭品牌,都有著以下的特點:

1、都曾學習過日式便利店的經驗,比如消費者服務意識、即食食品線的開拓,以及供應鏈、冷鏈運輸體系的搭建。

2、起步早,在日式便利店初入中國,還未深入布局之時,在某一區域站穩腳跟。待網點密布,供應鏈完善,營收能力自然提升。

3、而最重要的,是他們了解中國市場,了解風土人情,了解自己扎根的那片土壤,和生活在其間的平頭百姓。通過提供豐富的附加公共服務,聚人氣,滿足人們所需。

4、在面臨互聯網電商和社區團購的沖擊時,這批結構精簡、年歲也不小的老牌便利店們,能以敏銳的嗅覺及時反應,找準自身優勢,研究出適合自身發展路徑的應對之策。

正如7-11和羅森“教會徒弟,餓死師傅”,后被日本超商集團收購;學習了日本便利店經驗的美宜佳、唐久們,最終也在中國的土壤上實現了對日式便利店的反擊。

展望:街角的戰爭,硝煙未盡

元氣森林和農夫山泉們的爭奪還在繼續,便利店貨架上的“黃金位置”,今天是外星人運動飲料,明天可能就變成了寶礦力。

而承載著品牌們的便利店終端也在暗暗較勁,更優惠的價格,更好吃的手抓餅,以及產品擺放權的利益分割......便利店也在平衡著利潤與流量的天平。

7-ELEVEn創始人鈴木敏文在《零售的哲學》一書中說寫到:

人們總是習慣性的以為市場上的競爭對手越少越對自己有利,但是一旦沒有了競爭對手,事業往往會止步不前。

就好比我國目前開店數量高居第1、3位的石油系便利店,依托加油站服務區的獨特優勢,鮮有競爭對手。

而躋身在街角的便利店卻沒有這樣的“優勢”,他們群狼環伺,面臨的是高昂的房租和人力成本,以及令人窒息的同行分布密度。

以上海前灘世貿商圈為例,在三期寫字樓的方圓幾百米間,就聚集了兩家逸刻,一家全家和一家羅森,更不用說商圈的標配、同是便利店潛在競爭對手的麥當勞和肯德基。

線下競爭趨近白熱化的同時,便利店的競爭對手,也出現在了街角之外。

如果說網購和電子商務更多沖擊了非即時需求的大型線下賣場,那外賣、社區新零售和社區團購的出現,則對便利店的業務造成了更大的沖擊。

面對這些變化,便利店們積極擁抱了數字化。但很明顯,他們也沒有超商那么的緊張。看著飲料品牌的銷售們為了更好的擺放位置與購買推薦在門前打起來的時候,他們的心就放回肚子里一半了。

因為他們知道,縱使電商、新零售再火爆,只要有線下生活,便利店就永遠有生意做。

他們更警惕的,是躍躍欲試的新入局者和固守城池的巨頭們。大魚吃小魚的事在各個行業輪番上演,依靠更強大的背景實力,這些同行正虎視眈眈的盯著擠滿他們狹小店鋪的顧客們。

有自己“山頭”的唐久們則在想辦法守住地盤。畢竟再固若金湯的城池,也頂不住強大資金支持下,持續的優惠誘惑和超出認知之外的概念創新。

便利店的戰場硝煙未燼,未來的故事會像此前一樣,后起者吞并前人,還是如今的巨頭守住了陣地,尚未可知。

而回過頭來想,便利店是什么?

它是一個渠道,一個前置倉,亦是一個展示區。

中國街角的戰爭仍然會繼續。

伴隨著中國仍然在進行的城鎮化而風起云涌。

伴隨著老城區改善,新區建設而徐徐展開。

夜里,城市的街道靜悄悄。而便利店的燈光,在街角一直亮著......