“今年的戰略就是以奶茶產業為中心。國內小客戶增長挺快,大概每個月會增加30家左右。”上海匯盎實業有限公司總經理楊昊說。這家2017年成立的公司只做可降解材料的一次性制品——包括吸管、餐盒、垃圾袋、保鮮袋等等——過去主要外銷,但如今情勢發生了變化。

?

以奶茶產業為中心,可降解材料做的一次性產品在今年開始火爆。

轉折點出現在2020年1月,國家發改委、生態環境部發布了《關于進一步加強塑料污染治理的意見》,規定到2020年年底,全國范圍餐飲行業將禁止使用不可降解的一次性塑料吸管。

早在2007年12月31日頒布的《國務院辦公廳關于限制生產銷售使用塑料購物袋的通知》,實施十余年后并沒有效減少社會對塑料袋的使用總量。不同于第一份僅針對塑料袋的法令,新版限塑令的范圍擴大到塑料制品大類,對各種塑料制品提出了詳細的要求,也不再給出有償使用的“寬松”選項,而是鼓勵替代產品和模式。

有趣的是,輿論和市場教育是從新式茶飲品牌的吸管開始的。最近幾年,現制新式茶飲成為流行的飲料品類,年輕人中甚至出現“靠奶茶續命”的生活方式,使得一次性吸管的使用頻率變得越來越高。2019年,國內塑料吸管人均使用量超過30根。

對于消費者來說,吸管不過是附贈品或是隨手買下的日用品。除非它突然發生改變,少有人在意一個小物件對自己生活的重要性。但這一次,他們從一根吸管感受到了限塑令的威力,以及新型材料的首次大規模登場。

01

門店里的吸管進化

對現制飲料而言,包材一直相當重要,外賣業務的發達又讓包材成為消費者體驗升級的一部分。消費者眼見茶飲的包裝愈發高級、復雜:多于一杯便有固定位置的紙托槽;講究的品牌更會附上保溫袋,甚至有割開封口的小刀;至于吸管,幾乎見不到裸裝,而是每根都有獨立包裝。這也意味著越來越多的垃圾由此產生。

可持續潮流在容易產生浪費的領域流行起來,從海外大公司傳導到國內。2018年7月,星巴克中國承諾2020年在全國門店停止使用塑料吸管,預計每年可減少超過10億根塑料吸管。

喜茶供應鏈高級總監俞謹修記得,還沒有嚴格實行限塑令的時候,喜茶于2019年在門店引進過3層紙吸管。那時,他們在供應商處見到的大多是這類由3層紙張黏合在一起的通版吸管。

盡管門店給消費者提供紙吸管和塑料吸管兩種選擇,塑料吸管依然占據絕對地位。正如限塑令實施后的輿論反彈一樣,消費者很快表現出對紙吸管的不滿:不夠硬挺,斜切面戳不破封口,時間長了會被泡軟甚至散開,口感生澀……于是,喜茶的第二版紙吸管增加到了4層,雖然更硬挺了,但紙張本身的缺點無法避免。

2020年11月,喜茶開始在門店同時提供第三種選擇——聚乳酸(PLA)吸管,限塑令實施后便只提供紙吸管和PLA吸管。俞謹修發現選用后者的消費者明顯更多,因為“它更接近于原來塑料吸管的口感”。以PLA為主要原料的吸管因此在2020年后迅速在各大茶飲品牌中普及開來。

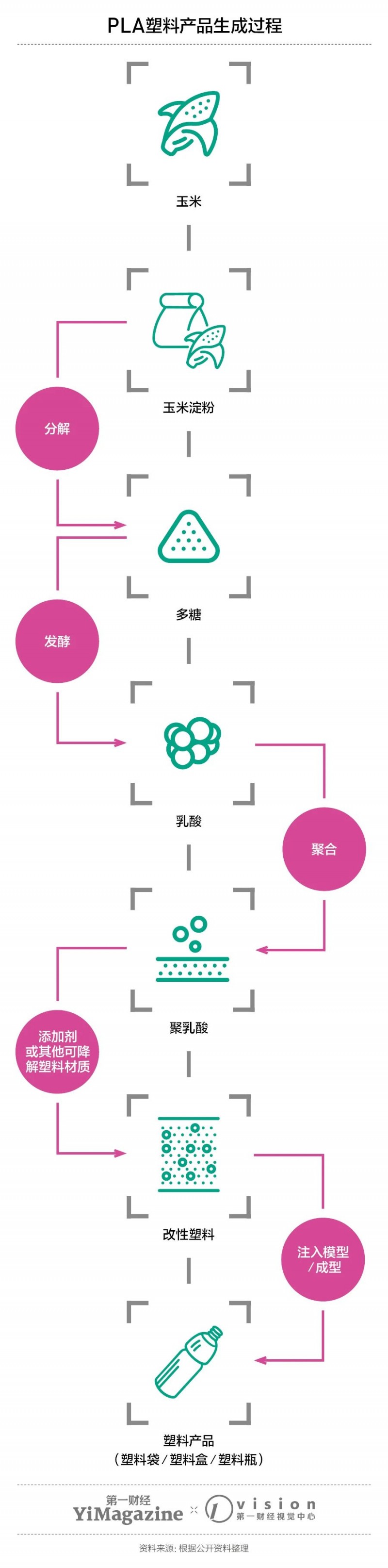

PLA是一種生物可降解材料,也就是在特定環境中,可以在微生物作用下降解,完全轉化成二氧化碳和水。PLA的原料主要來自于植物淀粉和蔗糖,經過分解、發酵、聚合的過程,制備為聚乳酸顆粒。根據綠色和平組織的研究報告《破解“可降解塑料”》,目前能夠實現商業大規模制造的生物可降解材料,只有PLA、淀粉基塑料和以石油副產品為原材料聚合而成的二元酸二元醇共聚酯塑料,后者包括PBS、PBAT等。這三類材料的產能總和占據全部生物可降解塑料的95%。

?

在全產業鏈的視角,相較石油基可降解材料,以PLA為代表的生物基可降解材料由于源頭是植物——且是可再種植的糧食作物——而被認為在可持續的達成上更勝一籌。

但要生成商業化制品,PLA也有缺點:不耐高溫,50℃左右就可能過熱變形;韌性不夠,比較脆弱;保質期短,一年左右就會開始降解。因此,根據客戶對特定產品的需求,供應商會將PLA和其他可降解材料按比例混合,并使用添加劑,形成“改性”塑料。

具體到吸管上,配合現制飲料,要能適應從冰到熱的溫度,長時間浸泡在不同液體中而形態、性能都不會改變。新式茶飲創造出新鮮水果茶加奶蓋的基礎搭配后,果肉、珍珠、仙草等口感物的變化成了創新點,這要求吸管除了直徑粗,還得硬挺且韌性高,否則“折一下就吸不上來”。

為了滿足種種要求,喜茶目前供應了兩種PLA改性塑料吸管,分別和PBAT和PBS兩種石油基可降解材質混合,前者有助于增加韌性、回彈性,后者有更好的耐熱性。

同時,PLA吸管也要配備以往塑料吸管的不同類型。“有大顆料的波波茶配粗吸管,純正的檸檬茶給到細吸管,其他像純茶配上雪頂、再加上碧根果之類的,就配扁形的三孔吸管。”俞謹修說。

還沒有完全上市的第三版喜茶紙吸管,差異在于紙吸管內部覆蓋一層PLA淋膜——過去這個涂層通常為聚乙烯(PE)或聚丙烯(PP)。淋膜本身防水防油,同時幫助紙張定型。這也是現今紙吸管進化的方向之一。

理論上,這些生物可降解材料吸管中都可以混入各種植物成分,比如甘蔗渣、咖啡渣、麥秸稈。不過需要厘清的是,這類吸管的主力原料仍然是PLA等材料,植物纖維提供的其實是“一些感官作用”。楊昊向《第一財經》YiMagazine展示了幾款甘蔗渣、咖啡渣吸管樣品,為了制造原生態的感覺,顏色被設計成棕色、米色,特意做出毛糙的手感。

2021年4月起,星巴克在中國內地門店啟用含有萃取后的咖啡渣的“渣渣管”。幾乎同一時間,精品咖啡連鎖品牌Manner也宣布陸續在全國門店推行以咖啡渣為原料制作的吸管,但星巴克沒有公布用于“渣渣管”的咖啡粉循環過程。

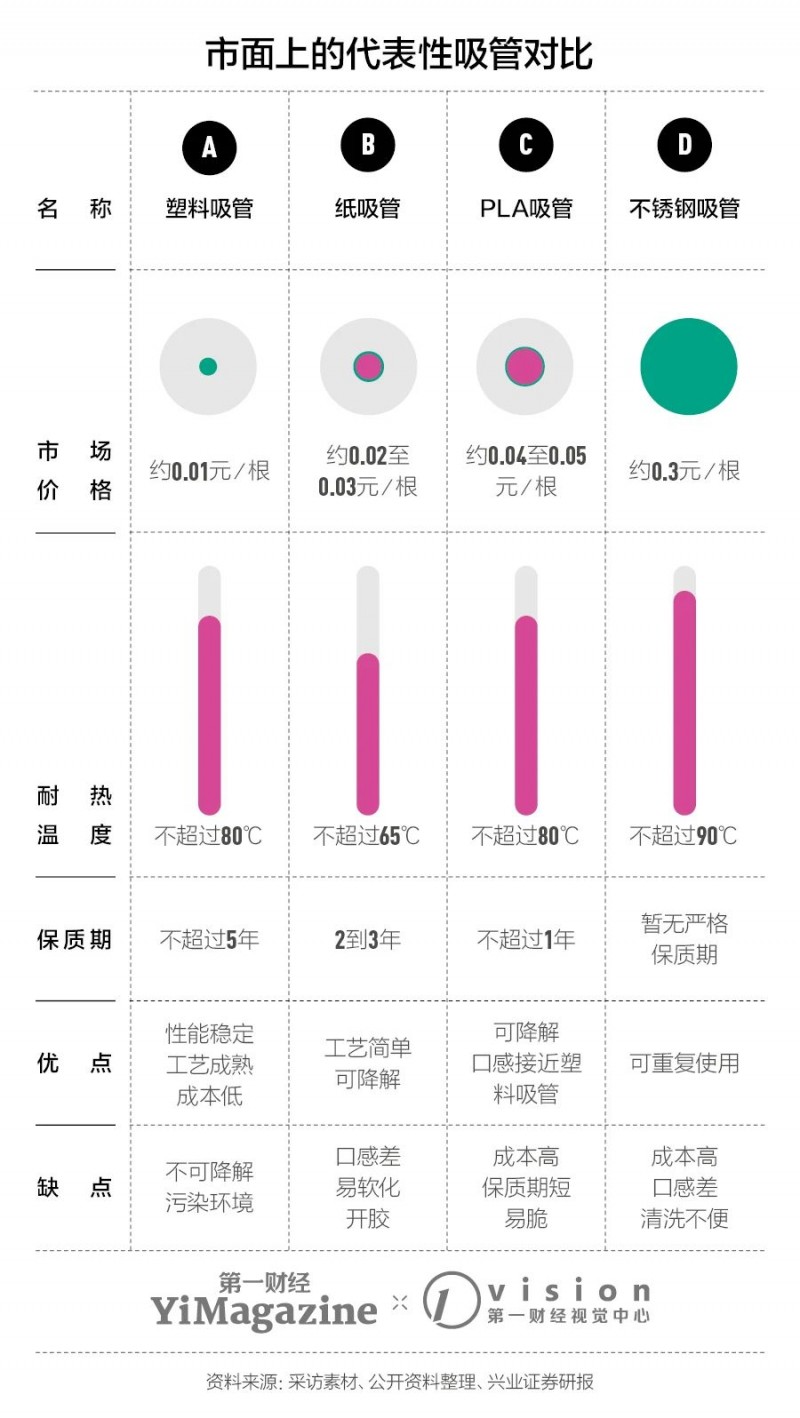

除了拿出新方案來調節新材料本身的缺陷,品牌面臨的另一個暫時無解的問題是包材成本的上漲——塑料吸管的成本是每根1分錢,而紙吸管約3分錢,PLA吸管將近5分錢。當消費者早已習慣了吸管近乎“附贈”的性質,如果將增加的包材成本直接轉嫁給消費者,難免會遇上消費者的輿論反撲。

“吸管在奶茶店終端增加了3倍左右的成本,但他們也必須要買單。”這對于頭部茶飲品牌來說似乎不成問題,根據楊昊的經驗,這些客單價不低的茶飲品牌對材料成本的接受度“還是挺高的”。

另一些品牌干脆就將吸管取消了。麥當勞中國在2020年6月30日宣布逐步停用塑料吸管,預計每年減少約400噸塑料用量。取代麥當勞吸管的是帶有飲嘴的“免吸管杯蓋”,不過,珍珠奶茶這類含口感物的飲品仍需要配備吸管。

02

供應鏈加速跑

2013年,還在瑞士洛桑藝術與設計大學留學的鄧綺云,正在準備自己的畢業設計——圍繞PLA,設計一組外形與蔬果融合的能持續使用的“一次性”餐具。當時,不僅身邊人從沒有聽說過PLA,也很難找到生產PLA餐具的廠家。作品發表后,曾有兩個歐美品牌評估過量產可行性,最終都因為難度大而放棄,“幾乎沒有工廠有加工經驗,而且設計本身涉及漸變色這樣的工藝難度。”鄧綺云說。

?

產品設計師鄧綺云用PLA材料設計的可持續使用的“一次性”餐具。

同一時期,由于國內塑料的使用率遠高于其他可降解材料,楊昊公司的業務一直以外貿為主,要拓展國內客戶很困難,“相當于每個人都是這方面的文盲,得去掃盲、普及知識。”

2018年,歐盟和美國部分大城市提出自己的“限塑令”方案,建議禁用塑料吸管等一次性塑料制品,并設置了一定時間的緩沖期供餐飲企業和供應商轉型,對可降解材料產品的外貿需求因此大幅上升。從那時起至今,匯盎的營業收入大約每年翻3倍。

2020年國內的限塑令下達后,隨著疫情的影響消退,下游用于備貨的訂單量迅速上升,加速了上游的節奏。更多的國內客戶和更多元的定制化需求,倒逼供應商在產量、工藝和配方上及時響應。

匯盎的吸管業務有10條生產線,1天的產能在500萬根左右。今年,部分產線將搬到3000多平方米的自建廠房里,外貿和內銷的比例將近五五開。

?

匯盎生產的一次性吸管。

“之前最多生產直徑6毫米的吸管,現在因為奶茶品牌多,變成12毫米的粗吸管最多。國外也會有12毫米吸管的需求,因為中國的茶飲產業走出去了。”楊昊告訴《第一財經》YiMagazine,他還投入了不少資金在輔助設備上面,例如紙包裝設備,因為客戶要求吸管包裝更高級了,“有的連包裝也要做防水淋膜,為了外賣時不讓冰飲上的露水滲進去。”

過去,新材料產品供應商和傳統材料產品供應商是對立的。楊昊回憶,一家企業基本不可能兩種都生產,因為新材料被認為是“搶飯碗的”,不能“自己打自己”。風向變動后,一些塑料制品供應商選擇轉型,增加或改造了可降解材料制品的產線。

國內吸管龍頭企業義烏市雙童日用品有限公司就曾在接受采訪時提及,為了備戰“限塑令”,公司從2020年3月開始全面升級廠房、設備,6個生產車間里只有半個生產傳統的塑料吸管,剩下全部用于生產紙吸管和可降解材料吸管。2020年第四季度每個月的產值都有40%到50%增長,目前可降解材料產品已經占雙童整體銷量的一半以上。

楊昊介紹,生產一次性吸管,要經過原料預烘干、融化、擠出、定型冷卻這幾個步驟,工藝不算復雜。而產品生產商向原料生產商購買的是可降解材料顆粒,原料配方也主要來自原料生產商提供的現成“上架產品方案”。

最棘手的問題還是原材料。自從限塑令的風聲出現,可降解材料的整體價格上漲。紙吸管的原料紙漿,主力期貨自2020年11月的約4500元一噸一路上揚,到2021年5月一度上漲至約7100元一噸。PLA2018年時的成本價為1.8萬元一噸,到2019年年底就已經漲至3萬元一噸,在2020年曾逼近5萬元一噸,現在穩定在3萬元一噸。

2021年1月,匯盎發布了產品調價公告函,稱“因原材料價格持續上漲,造成公司全降解生產材料成本攀升”,將全降解原材料和成品膜袋產品價格每噸上調1500元。這樣的提價發生在全行業。

各類可降解材料一時間處于供不應求的局面,且供應的不足還將持續。華安證券研究院預測,中國可降解塑料總消費量在2021年或將達到117萬噸,而2019年全球生物可降解塑料產能不過在110萬噸左右。“PLA的全球市場增長,約每3到4年增長一倍。”華盛綠色工業基金會生物塑料首席科學家甄光明對《第一財經》YiMagazine說。

預感到節點臨近,相比2020年年初,楊昊已提前半年做了戰略采購。同時,喜茶也要求供應商鎖量,確保足夠的供貨量。楊昊盡量從國內一些相對成熟的原料供應商拿貨,“做些簡單的替代”。

目前,全球PLA的過半產能集中在美國的NatureWorks公司,第二大生產線則由荷蘭的Total Corbion PLA公司于2019年在泰國建成。PLA原料生產過程存在技術壁壘,“從乳酸到中間體丙交酯的合成和純化是難點。”甄光明說,僅有少數國內公司突破了關卡。因此不少PLA原料生產商其實沒有覆蓋全鏈條,只能從購買丙交酯開始。

一些塑料制品的中小供應商不敢貿然行動,暫且延續一次性塑料制品的生產。甄光明觀察到,市面上已有貼著可降解標簽的假冒塑料袋現身,僅憑肉眼難以識別。如果后續監管沒有跟上,下游客戶難免會回過頭選擇低價的塑料制品。

一直只做可降解材料產品的楊昊看好前景。雖然主要身份還是供應商,他把未來方向押注在C端消費者上。為此他特意給自家品牌取名為“匠解集市”,英文名Biopoly,為日后進入零售渠道售賣做準備。

一些趨勢或許印證了C端消費者直接購買可降解材質產品是可期待的方向。盡管相比一次性吸管體量很小,可重復使用材料制成的吸管在電商平臺上的銷量有所上漲,主要有不銹鋼吸管、高硼硅玻璃吸管等,購買者往往是個人消費者。

取代一次性紙吸管,是這些消費者購買的原因之一。過去這類吸管一般直徑都較細,現在廠商推出了更多適合飲用含口感物的茶飲的12毫米吸管,并且搭配不銹鋼、麥秸稈等材質的吸管收納盒和清洗毛刷,方便收納與攜帶。

?

?

03

還沒合上的最后一環

甄光明離開曾經工作的頭部聚乳酸公司后,已經進入退休年齡,但接著從事環保工作的他比以前更忙碌,名片上的職務也連成了一串。大部分時間,他在全國各地參加行業研討會、舉辦講座。找到他咨詢的問題主要有兩類,一邊是涌入產業的上下游企業需要對接資源,另一邊是亟需完善的政策配套,“現在是摸著石頭過河,做完了垃圾分類,也宣布了限塑令,下一個目標是終端處理。”甄光明說。

可降解材料通常都被籠統地認為“可在自然環境中降解”。事實上,由于每種材料的來源、化學結構和物理特性不同,完全生物降解所需要的環境和時間也不同。

拿PLA來說,理想降解環境是工業堆肥設施的條件下,溫度在58°C以上、濕度超過60%,有豐富的氧氣,并至少維持一兩個月。可降解材料制品的降解效率也是在這樣的條件下測算出的。

喜茶暫時沒有在吸管包裝上標注具體的降解效率和降解時間,因為“不想引起消費者的誤解”。“這些專業的術語,消費者沒有那么容易理解透徹。”俞謹修說。從2018年中國垃圾處理的比例來看,衛生填埋占了49%,焚燒為48%,而堆肥處理能力低于4%。也就是說,PLA制品基本無法進入有效的工業堆肥環境。

如果進入填埋渠道,這些可降解材料制品大約需要3到10年的時間降解,理論上是比三五百年都無法降解的塑料好很多。但是如果進入焚燒體系,結果和塑料的差別不大。“本來堆肥可以變成肥料,如果只是焚燒,就把可以成為肥料的東西燒成二氧化碳了,而且還要加重油,違反碳中和的理念,完全沒有意義。”甄光明說。

此外,綠色和平組織的研究報告指出,為了幫助可降解材料改性,并使脫模、塑形等步驟更順利,生物可降解材料的制造依然會使用輔助制劑、添加劑和塑化劑,這些輔助劑可能使得產品含有不會分解的氟化物,其安全性并未被明確證實,且在焚燒和填埋時會溢流到自然環境中。

作為新興事物,生物可降解塑料沒有被明確標明屬于垃圾分類中的哪一類,產品本身缺少統一標識和命名規范,尚且做不到單獨回收和處理。按照現行的國內垃圾分類體系,消費者憑直覺會將可降解材料制品丟入干垃圾或者可回收垃圾,而不是還有機會被送去堆肥的濕垃圾。

考慮到回收和處理方案不夠完善、消費者認知不足,即便是更早推行限塑令的國家,在生物基可降解材料使用上也頗為謹慎。歐盟提出仍然需要更多的實驗和評估去確定生物可降解材料的應用場景和條件,計劃建立相應的法規框架,將涉及原材料來源、命名和標識、材料降解性認證體系、使用后的收集處理等方面。美國的洛杉磯市和波特蘭市在禁用一次性塑料吸管時,也禁止生物可降解塑料吸管,因為本地沒有配套的終端處理設施。

在漫長而復雜的產業鏈上,或許任何一種替代材料都很難給出在商業、環保、可持續上都完美的答案。

看上去很自然的紙吸管也未必那么環保。紙漿源頭的樹木需要砍伐再去加工,過程中難免涉及污染物的排放;紙吸管內側的塑料涂層很難與紙單獨分離,塑料跟紙的混合材質將更難被處理;為了追求硬挺而不斷加厚的紙吸管,也可能因為過厚導致難以和其他紙張一樣處置。

喜茶希望把塑料制品回收后再造成其他可用的常規或周邊產品,在門店里單獨開辟了一個“柜臺”,上層放置吸管、勺子,下層則是專門回收塑料、保溫袋和紙張的垃圾桶。

?

?

喜茶位于深圳的環保店。

可麻煩的是,下游可以承接回收及循環再造的廠家很難找到。供應商忙于生產,沒有精力來升級回收再造的能力。“上游是有一些資源,但比較零散,不是完整的服務鏈條。”俞謹修和團隊先從pp制品的可循環使用開始,但是目前可提供的循環資源也不多,只能先嘗試塑料。

使用可降解材料的產品,已從吸管擴展到更多類別。喜茶的PLA產品已經拓展到杯蓋、杯子、膠袋上,在更早開啟全省禁塑的海南的門店試點。星巴克中國內地門店將逐漸停用供外帶食物使用的一次性塑料餐具,改為可生物降解木制餐具,同時提供在店內可重復使用的樹脂杯,替代一次性塑料杯。

的確,從政策、供應商到品牌,每個環節的綠色轉變都在推進中。但是,一切成果還是由消費決定的——不改變一次性消費的習慣,任何一種替代材料都難以根治環境問題。

鄧綺云的作品engraft餐具,直到6年后才在國內實際生產出來,此時已是PLA爆發前夜。這套名為“一次性”實則精品化的餐具,有著強烈的諷刺意味。“一次性餐具的價值其實是被嚴重低估的,它的廉價感是幾十年來過度消費的結果。”她說,“我覺得一次性這個概念本身就很值得懷疑,它是一種被創造出來的需要。”

吸管這個小切口造成的巨大討論所映射的,是消費升級對一次性制品的依賴,不僅是餐飲,在快遞、外賣等行業也是如此。正如垃圾分類所做的:讓扔垃圾這件事變得更麻煩,從而減少垃圾的數量。要解決的問題或許并不是材料本身,而是從源頭上遏止一次性消費文化的泛濫。