影響品牌長青的基本面在變化

你是否有這樣的體驗?在挑選水果時,你開始仔細閱讀包裝上密密麻麻的小字:“源自x國,背靠科迪勒拉山系,西臨太平洋,果樹以火山巖土壤種植,在枝頭冬眠了700多小時,糖分被足量儲存,讓每一顆車厘子都吃出陽光般的甜蜜”。而在20年前,這個過程可能簡化為,“老板,甜嗎?”老板咧嘴笑說:“不甜不要錢!”

這個現象日本《生活的設計》雜志主編畑中三應子曾解讀:“食品已經成為了誰都可以參與的流行文化...空腹的時代追求量、有量的時代追求質、有質(營養)的時代則是開始追求信息。食品信息化時代的消費者不用胃消化,而是用腦消化。”

食品信息化的時代,每個消費者都變成了一個行走的“掃碼機器”,掃描著各種幫助自己更快做出選擇的海量信息。這樣紛繁的概念供應也意味著行業陷入了短生命周期的陷阱。正如日本社會自20世紀70年代就開始呈現出的那樣:每年都有不少爆品品牌誕生和消失,大部分單品類品牌的生命周期短,不少品牌僅存活3年~5年左右。

在今天的中國消費市場,類似的故事也正在上演。一邊是長沙這樣的網紅城市在線下超強“造星”能力。但另一邊,新品牌則面臨生命周期變短的挑戰。在這樣的環境下,食品/餐飲品牌如何持續領先?本文將結合日本甜甜圈連鎖店Mister Donut的興衰,對該問題進行探討。

日本糕點和甜品賽道的窘境

據統計,日本糕點甜品市場總量大約800億RMB(不包含便利店PB和山崎面包甜品糕點部門),而頭部的5家企業的市占率僅在10%左右,行業極為分散。糕點甜品品類的低門檻、易創新、輕消費決策的特點,導致新產品層出不窮。大部分單品類品牌的生命周期短,不少品牌僅存活3年~5年左右。

其中,最典型的案例是在日本紅極一時的BAKE奶酪蛋撻。BAKE成立于2013年,店鋪開在高人流的檔口,從2013年收入約600萬RMB一路增長,到達2017年的約4.3億RMB,并且已經大幅盈利。得益于高速的增長,BAKE在2017年被日本一家基金以1億美金的價格收購。但BAKE的業績從次年開始急轉直下,最終在2019年產生了0.7億RMB的虧損。

BAKE的產品和店鋪

盡管BAKE的奶酪蛋撻美味如初,也積累了強大的品牌勢能,但由于蛋撻并不是主食化品類,難有穩定復購。商品獲得一批人群之后,也就不再新穎。

為了避免單品類品牌短生命周期的風險,日本大部分糕點甜品企業不斷地推出新的品牌和新的產品,試探新的機會。而消費者的味蕾也沒有忠誠度可言,嘗鮮的欲望驅動著他們購買各式各樣的產品。最能顯現此特點的就是日本車站高人流檔口的鋪位,各式品牌進進出出,它們像清倉大甩賣的商業模式一樣,通過季節限定和數量限定等方式,把“稀缺性”做為最核心的賣點。

在日本社會,食品信息化時代自70年代開始,此后每年都有幾款爆品出現。尤其在90年代隨著冷戰結束讓更多甜品被發現以及媒體渠道的多樣化,進一步加速了這個趨勢。

我們收集的近百個爆款。這些爆款的特點在于品類開創者不完全等于最大受益者。這反映了烘焙甜品的低門檻和低壁壘的特征。當一線店鋪推出某款特色糕點成為網紅店后,其他城市的渠道很容易模仿,引入到自己的渠道或者模仿出類似的品牌。在這種情況下,即便產品創新強也不能帶來最大的回報。因此,產品之外的運營邏輯也極為重要。

Mister Donut成功背后:抓住時代紅利

日本甜甜圈連鎖Mister Donut就是在產品生命周期極短的烘焙甜品行業中獲得成功的企業,它采取通過不同的方式去應對消費者易變、挑剔的購物習慣,獲得了長達20年的增長和穩定復購。

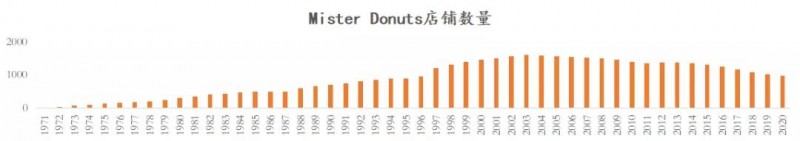

Mister Donut是由日本清潔用品公司Duskin在1971年從美國引進的品牌,以加盟模式拓展店鋪。在達到峰值的2005年,日本境內的Mister Donut門店數量為1500家,超過當時日本咖啡廳連鎖第一名Doutor的1000家。此時的加盟店GMV約60億RMB,總部收入約30億RMB。這家甜甜圈店的成功抓住了時代紅利,通過領先于行業的方法,打破了預期的500家的天花板,把一個舶來品做成了日本社會的國民甜品。

Mister Donut店鋪外觀

抓住時代紅利,創造新品類的從零到一

70年代是食品信息化的起步期。此時的日本,3C家電幾乎完全普及,政府出臺大米管控政策,嚴控產能過剩的大米,消費品市場的主要方向從量轉為質。在信息端也出現了面向18歲~25歲女生介紹生活方式的《AnAn》和《Non-no》。這兩本雜志像是紙質版的小紅書,成為了新一代消費者獲得時尚美容信息的重要窗口。雜志中尤其受到關注的是東京和歐美城市的美食,主編們用著帶有言情小說風格的言語和精美的平面設計,把各種甜品介紹給了日本的新一代消費者,打開了食品潮流化的開端。

70年代的《AnAn》

在這十年間,麥當勞、肯德基、31冰淇淋、Shakeys等海外餐飲也紛紛進入了日本,開啟了日本連鎖化經營的萌芽期。Mister Donut品牌由Duskin在1971年進入日本。老百姓聽Mister Donut來自于美國,都紛紛前往品嘗,他們吃的不是甜甜圈,而是“美國的味道”。日本飲食文化本身對甜品有著較強的喜愛,把甜品稱之為“甘味”,因此對于甜甜圈甜度的接納程度也更高。當時的日本人對美國文化極為鐘愛和崇拜,日本著名設計師石岡瑛子曾用“戰后的日本人是被美國文化腌制出的咸菜”這一句話來去描寫此時的文化情況。充分利用先行者優勢的Mister Donut抓住了日本人的味蕾。

Mister Donut VS Dunkin Donuts:制勝第一步,跑馬圈地

抓住先行者優勢的甜甜圈品牌不僅有Mister Donut,它在美國的死對頭Dunkin Donuts在1970年也進入了日本市場。Dunkin Donuts由日本頭部零售集團西武百貨引進,第一家旗艦店開在銀座的中心,在當時被譽為美國餐飲業的“黑船”登陸。與這樣一個強品牌和強背景團隊相比,Mister Donut的運營公司Duskin沒有任何餐飲行業的運營經驗。面對遠強于自己的對手,Mister Donut選擇了從不同的角度進行對抗。Mister Donut選擇的核心戰略是:通過快速標準化復制和分散式開店,實現農村包圍城市。

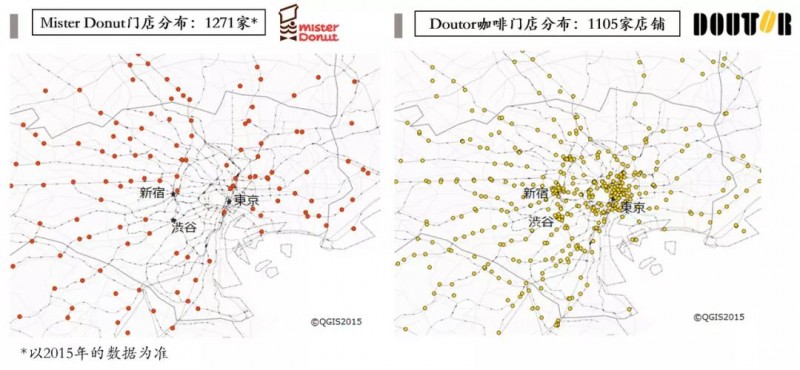

我們可以看到相比日本咖啡連鎖第一名的Doutor,

Mister Donut的門店分布更加分散

Mister Donut的第一家店開在大阪附近的一個僅有6萬人口的小鎮商超邊。Duskin團隊在開業前,進行了6家實驗性店鋪測試以及選址,并從中找到最合適的選址。調查后發現在低線市場開店,品牌的勢能潛力更強。對于Duskin這種小企業來說,利用加盟模式滲透下沉市場的戰略投資小,試錯成本低,匹配了企業自身的能力。

開業第一天的銷售額就達到了31萬日元,折合現在約7萬人民幣,業績十分亮眼。看到第一家的成功后,各地加盟商蜂擁而至。因為他們知道:能在一個較差位置都能跑通的模式,到了其他的位置很可能會獲得更大的成功。運營Mister Donut的Duskin公司靠日本家庭清潔用品出租起家,是日本第一家利用現代化加盟體系的企業。Mister Donut的逐步成功也獲得了原本加盟Duskin家清服務的商家的支持。

Mister Donut創業期的負責人千葉先生回顧到:“Dunkin Donuts第一家店開在了銀座,但當年日本類似銀座的商業位置只有二十處左右,而我們當時設想開最少500家店,先從地方市場起步給品牌帶來了更高的天花板和想象力。”品牌起步的第一天,決定了它的DNA。

日本首家Mister Donut

第一家店鋪成功后,Mister Donut通過分散式開店的模式,加快門店的擴展速度,率先占滿了人口不多的下沉小鎮市場,不給Dunkin Donuts開店的余地。這樣分散式開店的模式基于Mister Donut的經營模式:總部向加盟門店發送調配好的原料,甜甜圈全部為門店現做,沒有中央工廠,選址不受配送半徑的限制,也提升了消費者入店的體驗感。

同時,Mister Donut也快速建立了位于總部的Mister Donut College,對加盟商的管理培訓制定了非常嚴格標準。參加人員最長需要接受49天的全面培訓,學習店鋪運營、服務標準、商品制作等各方面的內容,并且每2年需要更新一次,以保證店鋪的標準化運營。

Mister Donut通過分散式快速開店實現了農村包圍城市。而它的對手Dunkin Donuts因為起點過高,又未能找到很好的加盟模式以及適合社區市場的店型,在店鋪數達到二十余家后就逐漸縮小規模,并在88年基本撤出日本。可見,在增量市場中,消費者最先認識和吃到的品牌就是“Original”,“快”則具備更強的優勢。

搭配獎品拉復購,讓消費者“上癮”

當甜甜圈品類獲得一定滲透后,Mister Donut巧用了IP周邊刮刮樂的方式,進行拉新,推動復購:消費者每買300日元的商品(相當于2~3個甜甜圈的價格),就可以獲得一張刮刮樂卡,當卡片攢積到一定數量時就可以兌換IP周邊獎品。這一做法可以理解為潮玩和甜品糕點的交叉。甜甜圈本身具備著讓消費者覺得開心解壓的屬性,這和潮玩帶來的喜悅和收藏需求有著高度的匹配。

Mister Donut的獎品在質量和設計上超出了當時市場上可以買到的商品的水準,對標了LOFT等新興渠道的高質量潮流雜玩。其中最具代表性的為原田治設計的卡通形象的獎品。原田治是日本戰后著名的卡通畫家,其可愛清新的設計受到了日本年輕人的青睞。

帶有潮流屬性的獎品

2010年推出的Pon De Lion&His Sweet Friends系列更是抓住了很多少女的心,把核心單品畫成動物形象,以此延展周邊產品和廣告營銷。當時的廣告詞也讓Pon De Lion這只可愛的小獅子在日本一炮而紅,每天耳邊都繞著廣告詞和旋律:“いいことあるのぉ~?ミスタードーナツ"(中文:有什么好事情嗎~?Mister Donut)。“好事情”,不僅指甜甜圈,還指可以和可愛周邊產品相遇的機會。

2010年推出的Pon De Lion&His Sweet Friends系列

甜甜圈借助了高品質盲盒帶來的強復購和強拉新屬性,在1990~2010年代給Mister Donut帶來了持續的增長。當年日本的高中里面可以經常聽到女生們說:“我們下課后去吃甜甜圈吧!”,這句話和中國的“我們一起喝奶茶吧!”有相似之處。走近觀察,還能看到她們背包和筆袋上都掛著Pon De Lion等Mister Donut的周邊。Mister Donut融合了甜食的幸福感和潮玩的收藏癖,不僅占住了味蕾,還成為了一種溝通方式和生活方式。

為什么Mister Donut會衰退:成也盲盒,敗也盲盒

2003年后,Mister Donut的店鋪數量從曾經的1500家下降到不到1000家。有人說是消費者健康意識的提升;也有人說是智能手機的普及讓消費者覺得甜甜圈粘手不方便;還有人說是因為便利店也開始賣起了甜甜圈。這些原因都有一定的合理之處。但原Duskin總部事業開發部門負責人表示,衰退的最大原因是“日本獎品法”的更新。該法律從消費者保護和反壟斷的角度出發,限制了可兌換獎品的成本價格、內容表示方式等內容,很大程度限制了Mister Donut的獎品制度。“其實很多消費者是沖著獎品來吃甜甜圈的,這一變化相當于廢掉了我們的武功。”Duskin專家強調。

獎品這門“武功”被廢掉之后,Mister Donut失去了他們的核心用戶——女高中生和大學生,而這些人群的需求則被星巴克這樣的新渠道代替。星巴克自95年進入日本后,通過全面禁煙、加強非咖啡飲品、“第三空間”等特點,在咖啡品類已經滲透的日本市場中,占據和切分出了一塊獨特的非咖啡飲用者的市場。早期的星巴克進入日本便成為了時尚潮流的標志,讀不懂的杯型更是添加了一絲格調,成為了年輕人們崇拜的品牌。沒有了Mister Donut的獎品誘惑后,星巴克自然而然就成了最受年輕人們喜愛的選擇。星巴克進入日本后在每一季度都會推出不同季節限定款,維持渠道新鮮感。

總結:如何在快速出新的浪潮里突破品牌的生命周期?

隨著中國市場的成熟化,接下來也會涌現出大量的食品創新品牌。但是如何維持增長,突破品牌的生命周期始終是一個核心的命題。消費者的不忠誠很難通過改善產品本身來解決。突破此問題需要巧妙地把品牌與其他價值表達掛鉤,例如星巴克的“第三空間”和Mister Donut的IP周邊。讓消費者記住的不是某款商品,而是心智上的關聯。

在海量的信息觸達消費者的過程中,隱藏在字里行間的究竟是消費者對于商品功能價值的執著,還是更深層次的情感價值寄托?什么樣的解法能夠在今天的中國烘焙/餐飲/食品市場中占山為王?我們相信中國的創業者們會給出精彩的答案。