最近,老藝術家被一則“德國人在中國開面包店”的新聞感動到了。

新聞說的是一對熱心公益事業的德國夫婦,為了解決聽障人士的生活困境,不遠萬里來到中國開了家面包店,專招聾啞人做學徒,免費教他們做面包。

△一對德國夫婦為了幫助聾啞人而開的面包店/微博截圖

在這個網紅奶茶店的軟歐包可以賣到二三十元的年代,這家店的面包定價還是個位數。如果僅僅是用愛發電,大概也不足以支撐這家面包店開到第九年。

除了暖心又平價,這家名叫吧赫西點的面包店,也有對得起好吃二字的純正出品。新鮮出爐的頭牌——肉桂卷,甚至會讓人嘴角流下感動的淚水。

或許提到德國美食,大多數人腦海中自動浮現出了土豆、香腸和啤酒三者。畢竟2018年的世界杯,德國隊就曾以帶著“1.8萬升啤酒、700公斤香腸和300公斤土豆”遠赴俄羅斯而沖上熱搜。

△德國的香腸和芝士/wiki

然而面包,同樣讓德國人引以為傲。德國曾有雜志做過一次調查,問讀者對德國擁有什么而感到驕傲?高票當選的除了豬肝香腸,剩下的,便只有德國黑面包了。

“土豆是德國人的軀體,啤酒是德國人的精神。厚實的黑面包,才是德國人的靈魂。”

△德國的面包十分厚實/wiki

所以說啊,真實的歐包版圖上,以難吃著稱的俄羅斯大列巴和為氣質代言的法國長棍面包都要靠邊站。德國面包,才是世界第一。

01

面包,德國文化的重要符號

眾多周知,德國是典型的肉食大族。其年均豬肉消耗量高達65公斤每人,居世界之首。

可在終結面包這件事上,德國人卻可以把年均消耗量拉到90公斤每人,讓小麥產量驚人的意大利和“沒有面包就度日如年(long comme un jour sans pain)”的法國都自愧不如。

△德國人每年都要消耗大量的面包/youtube

德國消費者研究協會的數據顯示:2018年,德國人用42.8億歐元,吃掉了將近170萬噸的面包。平均每個德國人一年到頭要去面包店逛上近50次,采購回來的面包,他們會以每天4到5個的速度將其消滅。

有留學生這樣概括德國人的一天:早餐是面包抹果醬,中飯是面包夾香腸。到了晚上,面包還是那個面包,只不過其CP換成了奶酪片。

流水的配料,鐵打的面包,面包承包了德國人的一日三餐,也承包了德國人的日常表達。

△面包是德國人餐桌上不可缺少的食物/unsplash

面包在德語中寫做Brot,以此為詞根的單詞和短語簡直不要太多。比如,德文中的晚上的面包(Abendbrot)指代“晚餐”,面包時間(Brotzeit)則特指“兩餐之間的點心時間”。形容某種商品暢銷,說它像切片面包一樣準沒錯。

和美國法國一樣,面包同樣生計掛鉤。獲取面包(Broterwerb)就是“工作”的意思;有他的面包(sein Brot haben)代表“找到工作”;重面包(schweresBrot)意為“困難的工作”。

德國人常用面包和鹽(Brot undSalz)來表達“不可或缺的食物”。在斯拉夫人的傳統中,獻上面包和鹽,讓客人用面包蘸鹽吃掉,就是待客的最高級形式。

△在制作德國堿水面包時需要撒上鹽粒/youtube

而在德國,寓意豐收繁榮的面包和鹽,同樣在日常社交中扮演著重要角色。比如,一場純正的德國婚禮,新娘的隨嫁清單里,一定會有能為新郎帶來好運與財富的鹽和面包。

婚禮上,新郎新娘會分食一個布雷結面包,這枚形似紐結的堿水面包同樣代表了德國人對婚姻的美好愿景:可纏綿交織,也能保留各自發展延伸的獨立人格。

△形似紐結的布雷結面包代表了德國人對婚姻的美好愿景/unsplash

如果有朋友搬家,人們也會送上面包和鹽來表示祝福。這不僅是流傳于民間的做法,官方場合同樣適用。相傳世界銀行在柏林的新辦事處落成時,德國政府就獻上了“面包和鹽”這樣一份簡單卻又寓意深遠的贈禮。

對于德國人而言,面包不僅僅是用來飽腹的食物,也是凝結著文化與風俗的精神圖騰。他們甚至還為面包設立了節日——每年九月的最后一個星期五就是德國的黃油面包日。

2015年,德國人終于把他們至愛的面包送入了非物質文化遺產名錄。這個在愛因斯坦的故鄉烏爾姆成立了世界上第一座面包博物館的國家,成功把安利賣到了聯合國。

△位于烏爾姆的面包博物館/wiki

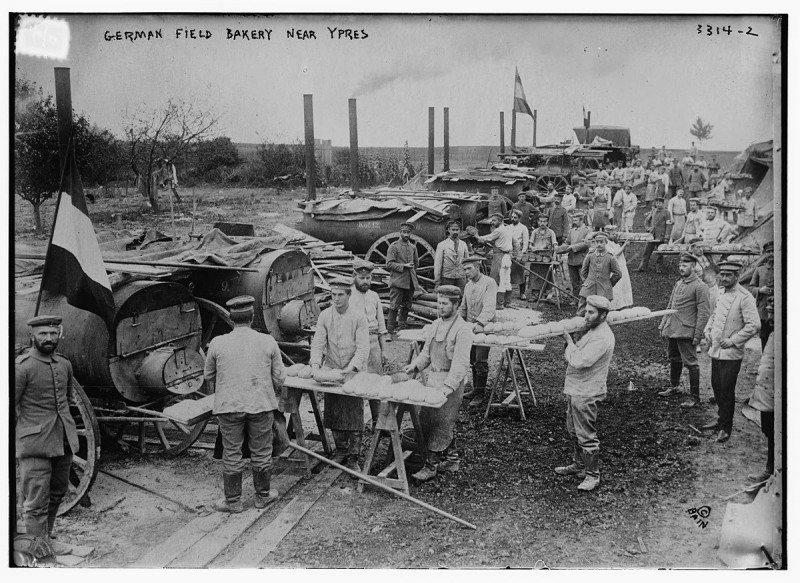

在推廣面包上,德國人可算是拿出了吃面包一樣的勁頭——不管走多遠,行囊里都得裝著這口家鄉味道。即便是兵荒馬亂的二戰時期,德軍的后勤部隊中都有一支面包連。這支由131人組成的連隊成天不用干別的,只負責給全軍做面包。

△德國在作戰時期的野外面包店/wiki

而如今,德國人舍不掉一口面包的執念已經沖出地球,走向了宇宙。

雙子座3號載人飛行期間,美國宇航員夾帶的一塊牛肉三明治險些引發悲劇。微重力機艙里食物碎屑會四散漂浮,可被宇航員誤吸以及導致機器故障,這也是為什么面包會被太空餐永久拉黑。

為了滿足寧舍命不舍面包的德國胃,藝高人膽大的烘師傅們已經投身于于無屑太空面包的研制中了。在吃面包這件事上,只有德國人是真正做到了“沒有條件,創造條件也要上”。

02

德國面包

就是這么樸實無華且低調

面包的制作離不開小麥粉,然而在種植小麥上,德國顯然不及法國和意大利具有優勢。

△德國的小麥種植地/unsplash

德國平原多集中在氣候陰冷多雨的北部,有小麥生長所需日照條件的南部卻又多是河谷地帶,這使得小麥種植十分受限。

沒有老天賞飯吃的自然條件,德意志人民難道就不吃面包了?在種不了小麥的地方,種上黑麥裸麥大麥燕麥蕎麥難道不香嗎?

于是乎,德國人民舉起創意的鐵錘,打破了面包必須由小麥粉制作的思維定勢,從源頭上賦予了面包制作的諸多可能性。小麥可以做面包,難道我黑麥就不可以?五谷雜糧有啥放啥。一款名為Dinkel-Kartoffelbrot斯佩而特傳統面包告訴你,就連土豆,都可以成為面包制作的原料之一。

△用土豆做成的斯佩而特面包/unsplash

除了原料豐富,德國人把面包吃出花樣的另一原因,得益于該地長達數百年的地方割據史。在俾斯麥統一德意志之前,德意志地區諸侯林立,曾一度有多達百個公國、城邦和自由市。它們各玩各的,即便是做面包也只按自己的章法來。

就這樣,一百個人手里有一百種面包。而當鐵血宰相將它們變成了一家人,德意志一時間成了擁有面包品種最多的地區。

在本就驚人的基數上不斷發展、壯大,如今的德國面包,單單在德國面包協會登記在冊,擁有官方認證身份的就有多達3200余種。

△德國面包店里的面包種類有很多/wiki

按照體型,它們被簡單粗暴地分成了兩類:重量不足500g的稱為小面包(Broetchen),達到以及超過500g的則為面包(Brot)。

按照制作原料,德國面包又可以被分為由小麥胚乳精制、流行于慕尼黑等南部城市、有白面包之稱的小麥面包;由含有麩皮的小麥粉和黑麥混合而成、備受減脂人士喜愛的全麥面包以及由黑麥粉制成的黑面包等。

其中最具有德國特色的當屬傳統黑面包。黑面包誕生于德國西部的北萊茵-威斯特法倫州,是德國人最愛吃的面包,沒有之一。

這一被德國人稱為“全世界最健康的面包”原料簡單到讓人感動,只有粗制黑麥粉、鹽和水三樣,有些地區還會加入漿果讓面包吃起來更酸。

△又黑又實的面包,看起來就很管飽/unsplash

將上述三樣材料混合后,面團需要靜置八小時,然后在104度左右的低溫下烘烤24小時。長時間的烘烤讓黑面包充分脫水,在不添加防腐劑的情況下,也能放上個一年半載。抗餓又耐放,這讓黑面包曾一度作為作為戰備補給,充當軍糧使用。

而因其由酸面團發酵而來,較之其他面包口感上可謂是酸出了高度,酸出了個性,加之黑麥粗糙的口感,對于欣賞無力的人而言,吃起來就像是“腐爛的木頭渣子”。

而在吃上面一向遵從原味、連生豬肉碎都能甘之如飴的德國人卻獨愛這一口。

△德國面包雖然看起來很粗糙,但深受德國人的喜愛/《吃的歷史》

甚至于黑面包還有了進階款。當原料中的黑麥粉含量高達90%時,烘培出來的黑面包被稱為粗黑麥面包Pumpernickel。相傳拿破侖曾經吃了一口差點原地去世,大怒表態:這玩意兒只能用來喂馬。其中滋味,可想而知。

然而不是所有德國面包都像黑面包這樣簡單、健康且乏味,畢竟人家還有堿水面包布雷結(Pretzel)、參雜了各色干果的圣誕面包史多倫(Stollen)以及撒上糖粉注入果醬的油炸面包柏林人(Berliner)等等獨具風味和創意的存在。

△圣誕面包史多倫/unsplash

03

德式嚴謹

成就一口好味道

德國面包協會每年都會推選一款年度面包,從2018年的全麥面包,到2019年的農民面包,無一不是德國人所推崇的純凈款面包。

拒絕使用讓面包失去本味的食品添加劑,把食材框定在面粉、酵母、鹽和水的基本款里。在老藝術家看來,純凈,就是德國面包得以傳世的精髓所在。

△純凈款面包的原料很簡單/《我們的面包有多棒》

嚴格規定了每種面包的尺寸和材料,剩下的便交給時間。

時至今日,德國人仍在遵從“沒有耐心就沒有好面包(Ohne Geduld keine guten Brotchen)“的古老訓誡,堅持傳統的低溫長時烘培法。

畢竟對于德國面包師來說,比起成為面包師所需要的時間,烘烤面包所需要的等待簡直短得不值一提。

在德國,想要成為一名面包師需要經過至少七年的培訓。三年學徒期滿后,才能走上系統專業的學習之路。而四年的專業培訓之后,才能獲得參加從業考試的資格。

只有通過了大師資格考試,拿到了面包烘焙師的證照,面包職人之路才算真正開始。

大概是由于這條逐夢之路太過漫長太過艱辛,加之半工業連鎖面包店的成本壓擠,德國手工面包開始陷入市場萎縮以及后繼無人的人才危機。

德國紀錄片《我們的面包有多棒》曾做過這樣的對比,堅持手工制作的面包坊每天只能制作500枚小面包,而大型面包工廠僅每小時就能生產2.5萬枚。這類使用預拌粉制作、具有超長保質期甚至香味更濃郁的工業面包,售價卻僅為手工面包的一半。

△大型面包工廠生產的面包數量遠遠大于手工制作的/《我們的面包有多棒》

而如今,工業面包已經占據了70%的德國市場,與之高歌猛進形成鮮明對比的,是手工面包業的日落西山。

“過去三年間,烘焙行業的學徒比原先減少了4000人,這導致德國平均每年要關閉300個手工面包坊。”

在成為歷史之前,代表純正德國味道的手工面包,值得更多人來嘗一嘗。

△德國面包,一種有性格的面包/unsplash