在《定位》一書中,營銷專家Al Ries和Jack Trout這樣闡釋定位如何顛覆傳統(tǒng)的產品戰(zhàn)略。最典型的成功案例是七喜——七喜在誕生之初瞄準的是非可樂的碳酸飲料市場,不與可樂直接競爭,但能夠替代可樂。“你在七喜的飲料罐里找不到非可樂定位理念,但你會在喝可樂的人的頭腦里找到它。”

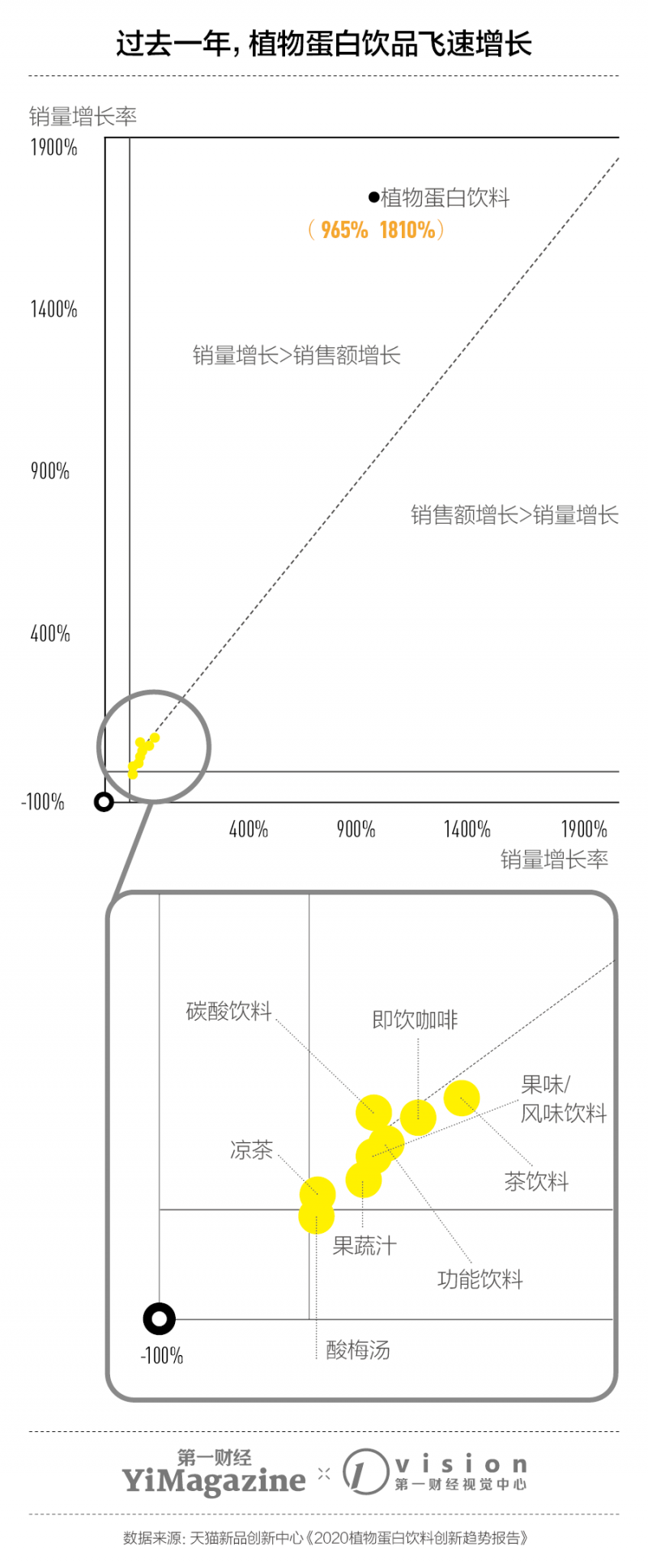

如今,同樣的邏輯被市場的新寵燕麥奶復刻了一遍。在過去幾年里,它成了“不想喝牛奶”的那群人頭腦里最先出現(xiàn)的一種替代性的“奶”產品,這也使其從歷史悠久、卻一直沒有“出圈”的植物基蛋白飲料中脫穎而出。

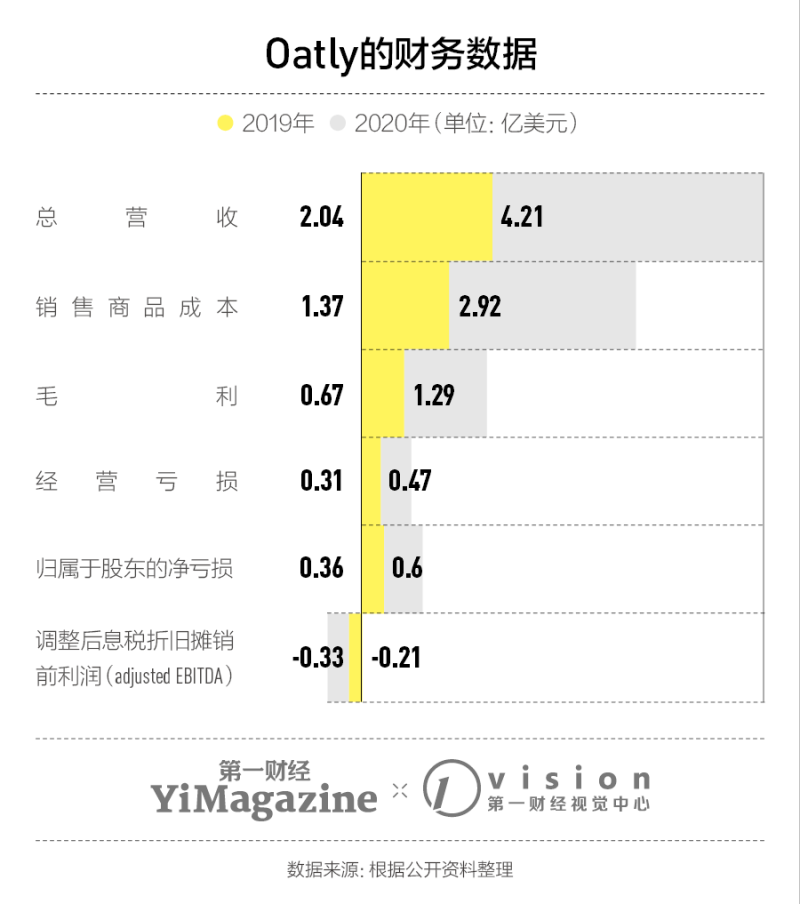

5月20日,專注于燕麥飲產品的創(chuàng)業(yè)公司Oatly在納斯達克掛牌上市,募資規(guī)模超過14億美元。上市首日,公司股價最高上漲超過30%,市值一度超過130億美元。

這是一個沉寂20年的品牌在改變營銷策略之后,一躍成名的財富故事。Oatly最早誕生于瑞典隆德大學的實驗室中,一位教授將專利技術變成了針對乳糖不耐人群的燕麥飲品,并開創(chuàng)了Oatly品牌。但Oatly的早期包裝設計陳舊,少有人問津。

曾在廣告公司履職的新CEO上任后,情況好轉起來。他修正了品牌理念,讓營銷人員把Oatly帶進北歐區(qū)域的精品咖啡館,才使燕麥奶與咖啡搭配的風潮從北歐逐步走到西歐、北美,以及全球其他地區(qū)。

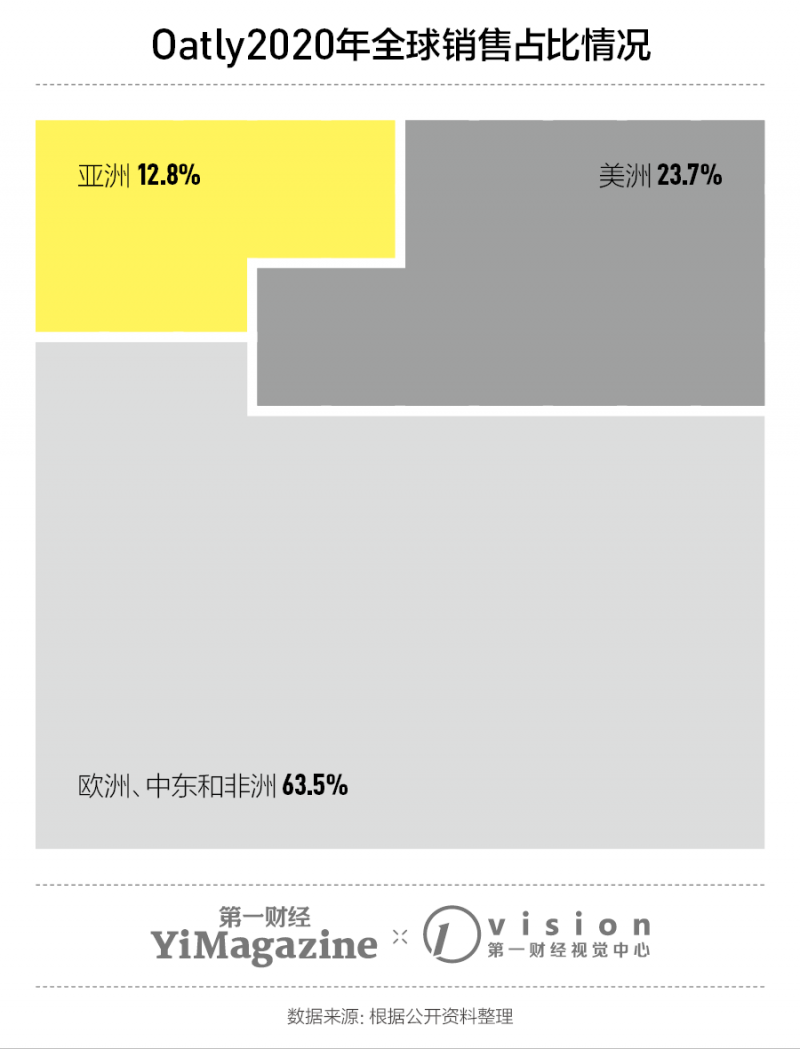

過去兩年間,Oatly的新寵市場是中國。公司招股書顯示,2019年至2020年之間,公司來自亞洲地區(qū)的營收增長了4倍,其中大部分由中國市場貢獻。

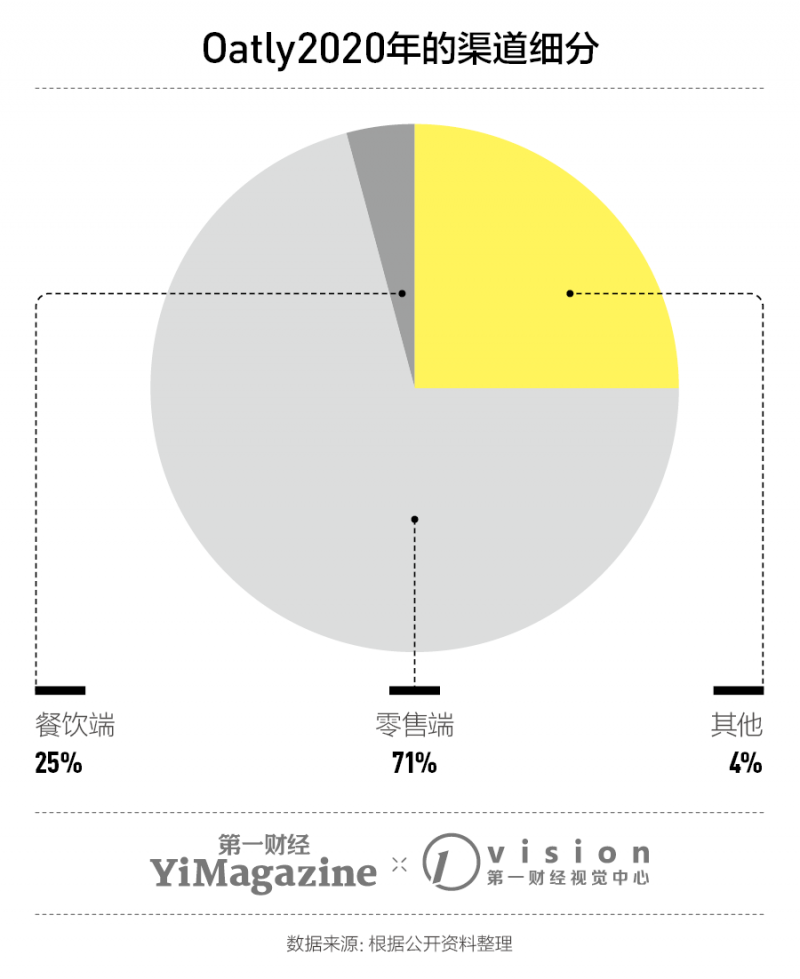

?

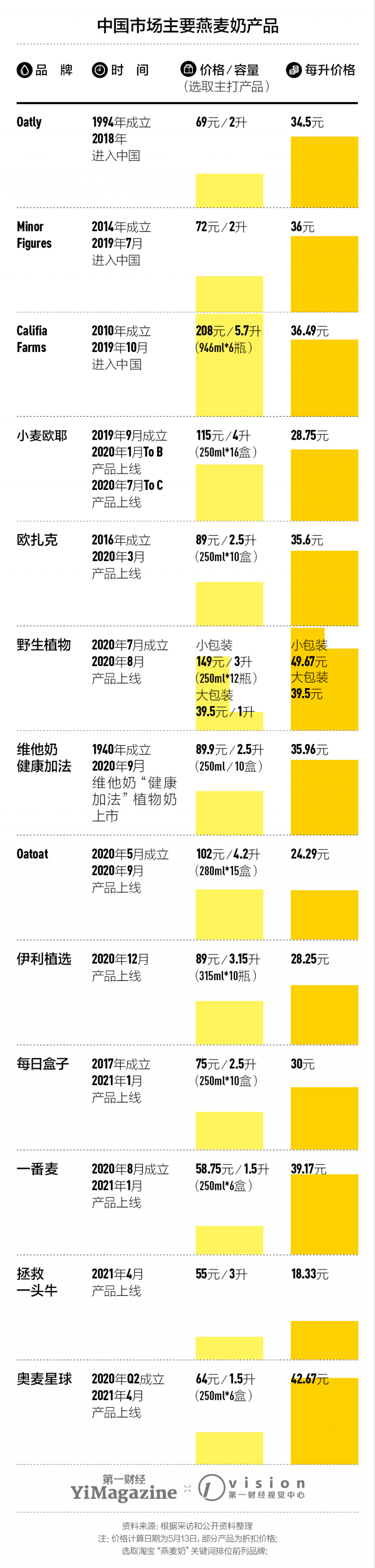

Oatly在中國的這輪拓展,也在短時間內為其培養(yǎng)了大量新興的競爭對手。這些嶄新的品牌普遍認可植物蛋白飲品的價值,但不認為市場會滿足于唯一的解決方案——正如之前Oatly對牛奶的挑釁那樣——它們開始以類似的方式,向Oatly發(fā)起挑戰(zhàn)。

?

?

01

從說服咖啡師開始

Oatly在2018年正式進軍中國市場,起初是借助其中國投資方華潤的資源,在精品超市及太平洋咖啡等渠道售賣,但起初并不順利。一方面,中國消費者無法清晰識別這一全新的飲料品類;另一方面,在零售渠道近40元/盒的高昂價格,在競爭激烈的飲品市場中也難有優(yōu)勢。

不過此時在歐美市場,Oatly在咖啡渠道的拓展已經小有起色。2019年,連鎖咖啡品牌“逸山咖啡”的創(chuàng)始人林靖淳到美國考察,就發(fā)現(xiàn)了當時美國咖啡市場的兩大關鍵詞:冷萃咖啡和燕麥拿鐵。

?

咖啡一直是個與乳制品淵源很深的飲料品類。除了可以改善咖啡本身的適口性之外,乳制品也可以作為基底,烘托或強調咖啡或酸或柔的特質。

考慮到乳糖不耐人群的需求,包括星巴克在內的眾多連鎖品牌,從很早以前就在菜單上提供豆奶,作為奶咖中乳品部分的替代選項。但豆奶從未像燕麥奶這樣,受到如此巨大的關注。

林靖淳表示,在替代牛奶時,燕麥相比于其他植物基原料有幾大明顯的優(yōu)勢:首先,它幾乎沒有特別的風味,不像巴旦木會有強烈的存在感;其次,它是一個有成熟的供應鏈的大眾農產品,不像藜麥的來源參差不齊;最后,將燕麥變成工業(yè)化產品的成本比其他植物基原料便宜。

所以,當Oatly試圖打入咖啡館時,要改進的只是一些細節(jié)問題,比如拉花的效果。在部分咖啡館,拉花效果是其“精品”屬性的一種體現(xiàn)形式;對消費者而言,又希望咖啡拉花在拍照期間不要消失,這意味著要調整乳品的含脂量、穩(wěn)定性,以及打發(fā)后的效果。

通過調整配方,Oatly設計出了一條專攻咖啡館的“咖啡大師系列”,打開了包括星巴克在內的眾多咖啡館渠道。若按德勤中國今年4月一份報告中提到的全國咖啡館達10.8萬計算,Oatly入駐了達全國7.4%的咖啡館。Oatly甚至會以燕麥奶拉花為核心要求,組織咖啡師打比賽,這里面既有品牌宣傳的目的,也有產品研發(fā)的需求。

走進咖啡館是一部分燕麥奶品牌走向大眾的重要一步。

不過相對于零售渠道,或是星巴克這樣的大連鎖品牌,一些精品咖啡館還是保留了一些難以駕馭的個性。北京精品咖啡品牌“意咖多”的創(chuàng)始人趙軼楠就直言,自己不喜歡“燕麥奶的工業(yè)味兒”。在他的一家門店中,只提供用巴旦木飲品替代牛奶的選項。

跟隨Oatly創(chuàng)業(yè)的這些新品牌們,幾乎也都有自己的“咖啡大師產品”,甚至部分品牌本身就是由咖啡從業(yè)者創(chuàng)立的。意識到燕麥基飲品有創(chuàng)業(yè)機會后,林靖淳將部分精力從“逸山咖啡”上移開,做了自己的燕麥基飲品品牌“拯救一頭牛”,瞄向低價市場;另一個從2020年8月開始拓展市場的燕麥基飲品品牌“野生植物”,則與2014年中國咖啡杯測比賽冠軍、“少數派咖啡”創(chuàng)始人吳凌波有關。

這兩個品牌的產品皆是從咖啡館推廣起步。在近一年內,最大的市場變化是,他們推廣時不僅要試圖擠掉Oatly這樣的“老品牌”,也要和更新的、跑步入場的大品牌產品競爭。

2021年春天,可口可樂旗下的AdeZ、達能旗下的Alpro,以及原先在澳洲就有燕麥飲品線的維他奶,都宣布要押注中國市場的植物基飲品潮流。有時候,大公司的推廣思路會非常直接——上海的某家精品咖啡館曾向《第一財經》YiMagazine表示,有一天店里突然被扔進了兩箱Alpro的燕麥基飲品,工作人員只說是“試用裝”。

圍繞燕麥奶研發(fā)的產品成了咖啡館里的時興貨。

02

很像Oatly,或完全不像

2019年4月,陶濤在美國波士頓參加該年的全球精品咖啡博覽會(SCA)。在展會上,他碰上了Minor Figures的招商人員。這是一個做冷萃咖啡的英國品牌,在2018年也推出了第一款燕麥奶產品,主打零售市場以及適合直飲的清淡口味。

陶濤預判在中國也會有燕麥奶+咖啡的風潮,隨即拍定拿下Minor Figures的代理權,將Minor Figures引入中國。當時的中國市場,其實已經出現(xiàn)了不少和他想法接近的潛在創(chuàng)業(yè)者。比如“小麥歐耶”的創(chuàng)始人王鑫,此前在一家歐元基金工作;“奧麥星球”的創(chuàng)始人黃昊鳴,則有互聯(lián)網創(chuàng)業(yè)背景。

自此,由Oatly帶動的燕麥基飲品,就不僅僅是一個歐美市場的成功故事了。中國創(chuàng)業(yè)者們渴望將這個故事“中國化”。

黃昊鳴的創(chuàng)業(yè),是從考察國內的代工廠開始的。他對《第一財經》YiMagazine回憶,創(chuàng)業(yè)早期去看過現(xiàn)代化的乳品生產線,也看過小飲料廠,甚至看過農副產品加工廠。

燕麥基飲品的加工工藝,過去在中國市場主要分為兩派。一種是原來負責萃取燕麥中β-葡聚糖的工廠。此類工廠可以在處理燕麥粉后,再與飲料廠配合,將燕麥粉變成液體飲料;另一種是曾經給“三高”人群做食用燕麥漿的代工廠,主要通過乳化燕麥漿直接生產飲品。

而由Oatly帶起風潮的則是成本更高的酶解工藝。燕麥的主要成分是大分子量的淀粉和蛋白質,可以用酶將這些大分子物質分解為水溶性的小分子。黃昊鳴介紹稱,除去用燕麥粉精沖調的品牌外,各品牌的酶解差異主要是從酶庫里選擇不同的酶,在pH值、溫度和時間調控后形成適合自己的酶解方案。

此外就是乳化劑、穩(wěn)定劑的選擇。燕麥被酶解后,淀粉和β-葡聚糖容易形成有黏度的膠體,蛋白質也容易變性沉淀,需要通過乳化工藝才能變成穩(wěn)定的液體。許多燕麥奶產品的配料中都有植物油、菜籽油,或是阿拉伯凝膠等乳化劑,以及食鹽等穩(wěn)定劑。有些燕麥基飲品的口感偏咸,除了是品牌特色之外,也有添加食鹽的原因。

在業(yè)內人士看來,能否拿下市場關鍵仍然在于口味。多位植物基飲品業(yè)內人士均告訴《第一財經》YiMagazine,目前業(yè)內判斷燕麥奶產品是否“好喝”的標準來自于盲測口味是否接近Oatly,如果接近“標準”的口味,則有機會瓜分B端市場。

這些細微的區(qū)別,被創(chuàng)業(yè)品牌視作重要的賣點差異。小麥歐耶的口味與Oatly接近,這讓他們最近拿下了幾筆來自連鎖咖啡店的訂單;奧麥星球和另一個品牌Oatoat則會強調自己不同于Oatly的輕淡口感,以及在燕麥和水之外,只添加了植物油和鹽的配料表。市場上甚至出現(xiàn)過一個燕麥基飲品,名字叫“只有燕麥和水”。

關于名字的競爭,還進一步上升到了要不要叫“奶”的爭論。一些創(chuàng)業(yè)者會糾正消費者,自己的產品叫“燕麥飲”,而“燕麥奶”是指那些在牛奶里加了燕麥的大公司產品。

這實際上又回到了Oatly走出的老路上。Oatly曾一度以“反牛奶”的姿態(tài)進入市場,這也讓它惹上了一場來自乳制品公司的官司。2014年10月,瑞典乳品公司LRF Mj?lk起訴Oatly,稱Oatly的宣傳破壞了牛奶的形象。但這一場官司正合Oatly的心意,成為Oatly反向營銷與乳品對決的借力點。

03

打破“燕麥中心論”

對于中國市場來說,燕麥基飲品是新生事物,但西方的消費者對這一概念并不陌生。陶濤在德國生活了20年,這類飲品從1980年代就已經擺在歐洲的超市貨架上。在當地,最大的市場玩家是達能旗下的Alpro,除了燕麥奶,還提供豆奶、榛子奶、巴旦木奶等多個選擇。

在美國,巴旦木奶也是和豆奶一樣頗受歡迎的牛奶替代品。美國植物基食物協(xié)會(PBFA)2020年的報告顯示,在美國所有的植物基飲品中,巴旦木奶的市場銷售份額最大,達到65%。

中國消費者對植物蛋白飲品也不陌生。豆奶之外,核桃露、杏仁露、椰奶等也都是標準的植物基產品。但在Oatly進入中國市場之前,中國的消費者對于這些產品的定位都是“飲料”,很少將之視作牛奶的替代品。如今這些品類也在隨植物基熱度做新一輪的品牌更新。

?

為了將這些遠比燕麥更小眾的植物基產品推入市場,品牌要做的教育工作也更多。Milklab是一個源自澳大利亞的植物基飲品品牌,目前在中國銷售燕麥、大豆、椰子、巴旦木和夏威夷果等多種基底的飲品。公司在華的餐飲客戶經理張兵曾對《第一財經》YiMagazine記者表示,季節(jié)性特調是他們?yōu)樾”姰a品想到的一條推廣策略,比如椰子基底的產品,適合咖啡館做夏季特調時使用。

目前,Milklab的研發(fā)團隊還在針對B端客戶設計特調解決方案,如在春天做櫻花相關的配方,冬天特定時節(jié)做圣誕節(jié)有關的配方。其服務品牌在咖啡品牌外,現(xiàn)在還延伸到了新茶飲品牌。“我們在茶飲方面最大的挑戰(zhàn),就是怎么讓配方適應中國茶飲,如何根據需求做出配方,讓消費者體驗到不一樣的東西。”張兵表示。

在這類服務中,Milklab一方面可以承擔方案設計者的角色,一方面也可以作為原料提供商。作為進口品牌,Milklab對放在海外的生產環(huán)節(jié)十分敏感——從安排生產計劃到海外工廠生產,再到工廠運輸,都考驗公司對供應鏈的把控能力。

上市前,Oatly宣布了其位于亞洲的第一個工廠選址新加坡的消息。這個工廠計劃2021年下半年投產,全面運轉后預計每年將生產超過7000萬升燕麥基飲品。在招股書中,Oatly也披露了其中國工廠的建設計劃,選址安徽省馬鞍山市。《第一財經》YiMagazine記者此前了解到,Oatly也在調研使用中國國產燕麥作為原料的可能性。一位業(yè)內人士向《第一財經》YiMagazine記者透露,目前市面上的燕麥基飲品原料多來自澳洲市場,主要由西麥食品和理想燕麥兩家供應商供貨。

04

向B端走,還是向C端走?

雖然Oatly打開了大眾對燕麥奶的認知,但諸多新興燕麥奶品牌仍受困于零售端難以推進。

按照“小麥歐耶”聯(lián)合創(chuàng)始人許仲琪的說法,走C端成本高且推進慢。“飲料去做流量、做直播還是蠻難的,因為它的運費比較高。而且消費場景一般在是門口便利店,或者說是超市。”

第一財經商業(yè)數據中心的數據顯示,飲料企業(yè)的物流成本通常占到銷售收入的25%以上,10%發(fā)生在生產及運輸到客戶端的過程中。而對于海外品牌來講,這一成本就更高,因為還涉及到關稅成本。

為打入商超渠道,Oatoat專門開發(fā)了塑料瓶蓋的新包裝,上線5個月就拿下了全家、便利蜂、紅旗連鎖等幾個重要的便利店品牌。渠道的高扣點特性,在產品定價上也有所體現(xiàn)——目前,上海全家門店里一瓶280毫升的原味Oatoat燕麥飲價格是8.5元;同款產品放到多樂之日這樣的烘焙渠道,價格會提高到9.9元。

2020年9月,“小麥歐耶”完成了一輪千萬級的融資,用于進一步拓展其在天貓、京東、小程序等電商渠道的銷售。Dailybox每日盒子、一番麥等部分燕麥基創(chuàng)業(yè)品牌甚至幾乎不做線下渠道,而是專攻電商平臺銷售。

一家名為“魔鏡市場情報”的行業(yè)機構梳理的行業(yè)數據顯示,截至今年5月,在淘寶天貓平臺有銷售數據的燕麥奶品牌數量已超過50個,與去年同期相比增加了152%。

在融資新聞稿中,小麥歐耶透露公司每月會將線上營收額的20%至30%用來打廣告,其中小紅書投放占60%、B站投放30%。實際上,“小麥歐耶”已是這家公司轉入C端戰(zhàn)爭后確定的新品牌名稱。在還是一個純粹的B端品牌時,其產品名為“歐氣”。

Minor Figures目前把目標放在了大眾市場,陶濤去年從北京一路南下,到了深圳和廣州,再到南寧做快閃店、IP聯(lián)名和其他線下活動,他把這些活動稱為“市場調研”,即了解不同地域的消費習慣,獲取消費者對產品附加值的反饋。

奧麥星球也在尋找新的零售場景,目前方向包括各地的精品民宿,以及一線城市的輕食餐廳。黃昊鳴認為,如何與更多渠道融合,促成消費機會,需要品牌多一些想象和突破。

陶濤目前看到的市場格局是:燕麥基飲品未來必然會分為兩類競爭,分別瞄向不同的目標客戶。一類是面向零售端市場,一類面向咖啡館。對于咖啡館而言,咖啡師的認可將至關重要。而在零售端,則需要細分群體和場景,持續(xù)做出產品上的升級,才有可能在一眾品牌中突圍。“但未來的燕麥奶這個大品類植物奶下的網紅分支能夠高速成長的關鍵在于誰能夠盡快走進大餐飲,而不是在咖啡這個小眾市場內卷。”隨后他又對《第一財經》YiMagazine補充道。

Oatly就在豐富自己的產品線,除去與面包店、酒吧等場所合作燕麥基飲品配方的吐司和雞尾酒外,過去幾年里它也陸續(xù)將燕麥冰淇淋、燕麥酸奶等新品帶入中國市場。

此外,Oatly在其官方網站上還展示了用燕麥制成的淡奶油、酸奶油、蛋黃醬等多種新產品。《第一財經》YiMagazine記者了解到,上述部分產品已經在中國的合作渠道內測試產品化的可能性。

但總體而言,Oatly依靠先發(fā)優(yōu)勢,以及強勢的營銷策略,已經率先脫離了產品戰(zhàn)的泥沼,上升到了品牌戰(zhàn)和潮流戰(zhàn)的層面。

?

比如,燕麥基飲品現(xiàn)在經常與“環(huán)保”“可持續(xù)發(fā)展”“健康”等一系列正向的代名詞捆綁,無論是各具設計感的包裝、還是互聯(lián)網社群式的營銷手段,其瞄準的用戶群體也十分明確——年輕群體、公司人、追求潮流,大概率也是女性。

這種與傳統(tǒng)概念的切割,會為產品帶來更高的心理溢價。一切似乎正如《定位》這本書所展現(xiàn)的那樣——只要有了合理的定位,消費者最終都會為這些新潮的概念、產品,和更好的自我感覺買單。