01

比起上海,甚至天津,西餐和面包在北京興起的時候要晚一些。

說這句話的是擅長寫老北京的“京味作家”肖復興。

據他在《咫尺天涯:最后的老北京》一書中考證,北京的第一家面包房,是1903年法國人開的得利面包房。

“從時間上看,京城這些面包房的出現,和1858年上海老德記大藥房開始賣面包相比,幾乎相差了半個世紀。”

不僅如此,面包在進入北京后的很長一段時間里,主要賣給外國人。一般老百姓對它敬而遠之,只管它叫洋饅頭。

一直到上世紀50年代義利面包出現,才為北京人打開了新世界的大門。

蠟紙包裝的義利面包

是許多北京人的

面包啟蒙

用肖復興的話來說,“面包真正走進普羅大眾的生活,毫不夸張地說,始自義利面包店。”

“經歷過20世紀50年代的北京人,很多都吃過義利的面包,尤其是義利的果子面包,幾乎象征著那個時代北京人對面包的認知。”

出生于1947年的肖復興記得,小學的時候學校組織春游,一個班級四十多個同學,有一半帶的是果子面包。

“面包中略帶酸酸的香味,飄散在春天的田野里,是記憶中那個時代里最芬芳的氣味。”

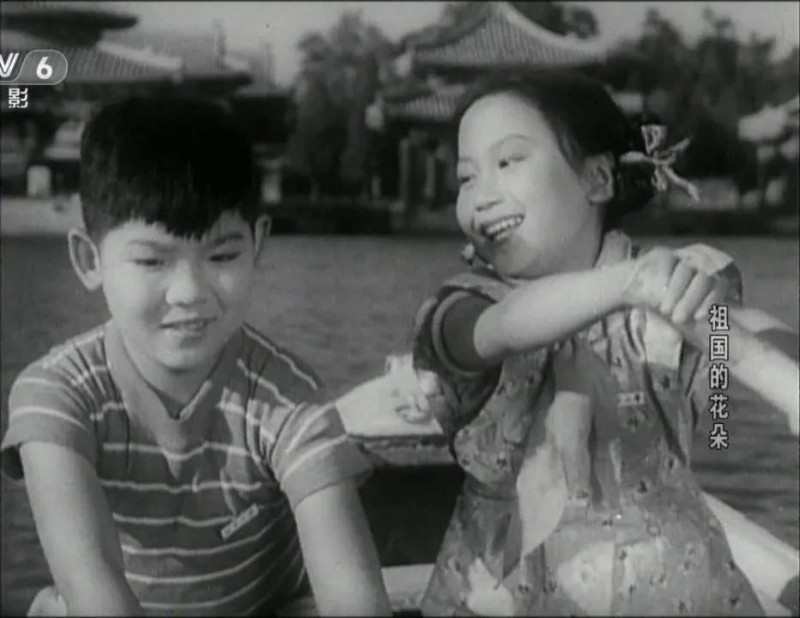

從上世紀50年代開始

北京小朋友吃上了義利面包

/圖為電影《祖國的花朵》劇照

義利的果子面包作為北京孩子的春秋游必備,至少屹立不倒了40年。

1990年出生的張可心(化名)回憶說,她小學時候春游,帶的還是果子面包,配上炸泥腸、茶雞蛋。

“要上初中之后,有那種小包裝的面包了,才不帶義利的面包。”

不過直到現在,張可心的爸媽出去“春游”,果子面包的地位依舊不可動搖。“就是他倆去頤和園什么的,必須要帶果子面包。”

有句話怎么說來著,沒有哪個北京孩子的童年,沒有被義利的果子面包占領過。北京孩子還不知道頤和園,就知道義利了。

02

所以,說義利是北京人的面包啟蒙,沒有人會反對。

但很多人不知道的是,這個啟蒙是上海給的。因為義利最早源自上海。

張愛玲在小說《色·戒》里就cue到過上海的義利。

王佳芝和易先生坐車。“又一個U形大轉彎,從義利餅干行過街到平安戲院……對面就是剛才那家凱司令咖啡館,然后西伯利亞皮貨店,綠屋夫人時裝屋……”

再隔壁就是易先生給王佳芝買“鴿子蛋”的那家珠寶店了。

在張愛玲的小說里

易王二人去買“鴿子蛋”的路上

經過了義利餅干行

從小說里的這段描述來看,義利餅干行開在南京路上,至少在上世紀40年代就已經很有名氣了。

今天義利的logo上印著“創建于1906年”,北京滿大街的門店招牌上寫著“百年義利”。

在義利的logo上

清晰地寫著

“創建于1906年”

而在一百多年前,義利的起點是南京路上的一個小攤。

擺攤的是一個名叫詹姆斯·尼爾(James Neil)的蘇格蘭人,原本是英國海輪上的司廚。

?

義利創始人

詹姆斯·尼爾肖像

他自產自銷蘇格蘭風味的西點、面包。晚上做、白天賣,生意做得雖然辛苦,但因為口味正宗,頗受租界里歪果仁的青睞。

當時的上海被稱為“冒險家的樂園”,詹姆斯也成就了一個白手起家的創業故事。

他先是被攤位附近福利公司(Hall&Holtz Corp)的老板相中,特聘過去經營公司的食品部。

在那里積累了幾年商場經驗和商業啟動資金后,詹姆斯很快自立門戶,創立了自己的企業——義利洋行(James Neil&Company)。

也許是在上海生活多年、受到了中國文化的浸潤,據說“義利”這個名字,是詹姆斯引用中國傳統的“先義后利”儒家思想,再結合自己名字的諧音起出來的。

義利洋行的廠址在愚園路1489號,生產糖果、餅干、西點、面包,采取前店后工廠的模式。

此外,它在南京路、貝當路(衡山路)、邁爾西愛路(茂名南路)、兆豐公園(中山公園)、法國公園(復興公園)等處也設有門市部、西餐廳。

?

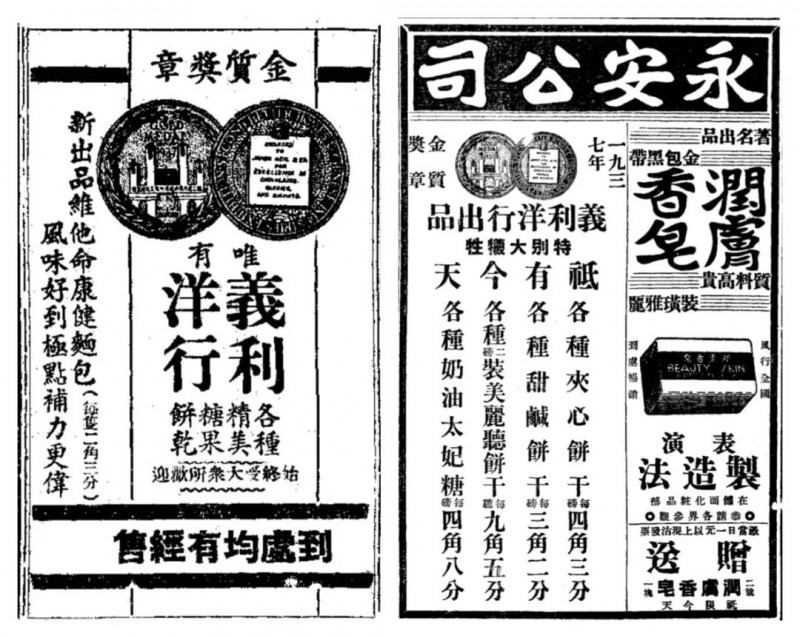

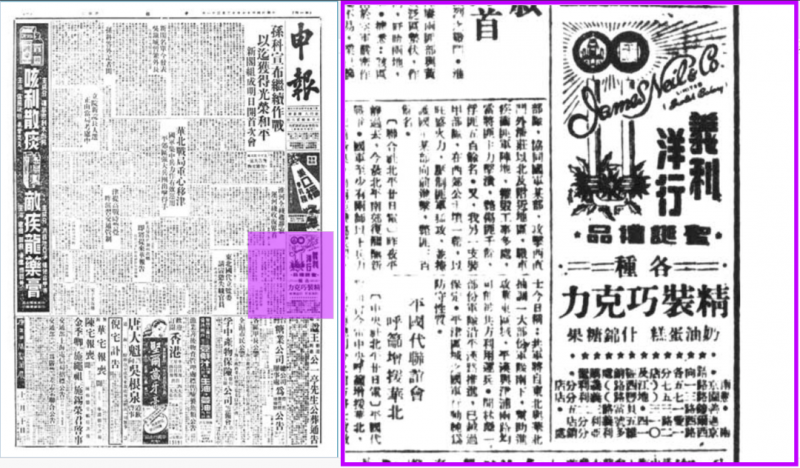

上世紀三四十年代

上海報紙上的

義利洋行廣告

早在一百年前,義利就有了堪比現在的服務意識和經營策略。

食品可以預定,每天清晨,義利運輸車準時將客人預訂的面包、西點送上門。

為了保質保鮮,義利面包均在夜間生產。假使次日銷售不完,一律切片烘烤后再銷往外灘飯店。

義利食品的包裝紙上還印有出廠日期,讓消費者吃得放心。

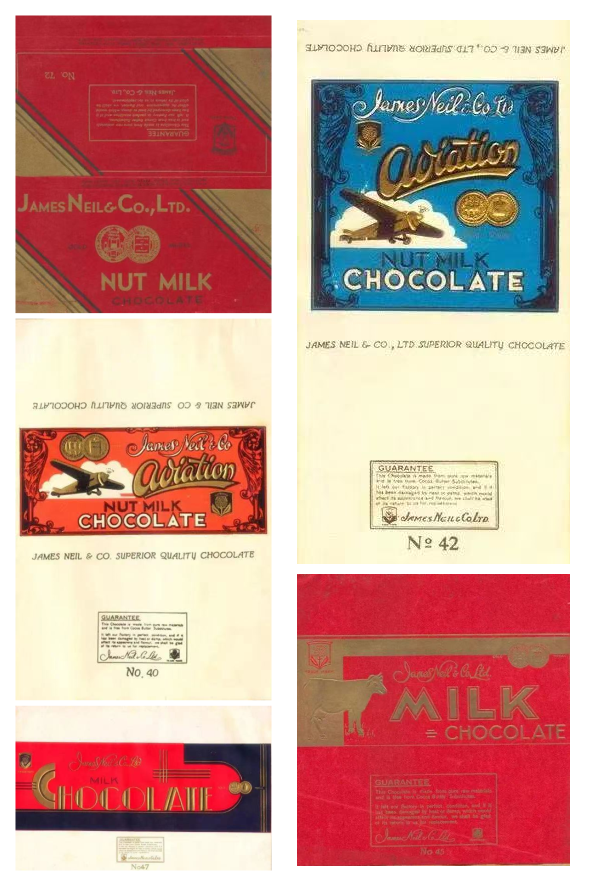

義利巧克力

當年的產品包裝

顯得摩登洋氣

1915年,義利“星”牌奶油巧克力參加巴拿馬國際博覽會獲得金獎。

1937年,巧克力在上海家庭日用工業品展覽會再獲金獎,人稱“金獎巧克力”。

?

1937年

義利巧克力

獲得的金獎獎牌

現在看義利當年的包裝,透著老上海的摩登氣息。

然而隨著1939年詹姆斯去世、二戰爆發,義利跌入了低谷,被幾經易手。

到1946年,以徐肇和、倪家璽等為首的一群實業家,以250根金條(約312.5克/根)盤下了義利洋行,更名為義利食品公司。

至此,義利結束了作為外資企業的40年歷史。

03

那么,在上海開了幾十年的義利是怎么會跑到北京去的呢?

話說這兩年大北京“美食沙漠”的名頭越叫越響,而荒漠從來不是一天形成的。

早在1944年,外地進京多年的作家周作人就在一篇回憶、贊美蘇州的散文里“猛踩”過北京,說它“枉做了五百年首都,連一些細點心都做不出,未免丟人”。

新中國成立后,北京又成了首都,發展些“細點心”成了一些北京人心里頭的當務之急。

為了發展首都的食品工業,北京決定籌建綜合性的食品廠。北京新中國食品廠的老板董祖鴻來到上海,建議義利北上。

于是,1950年冬,義利從舊上海的租界區遷徙到了北京。

次年10月,占地4488平方米的新廠房在廣內王子墳(今廣義街5號)落成,公司正式命名為“北京義利食品有限公司”。

1951年

義利在北京

建成的新廠

后來到了1956年,為響應“繁榮首都”的號召,上海的老正興菜館、美味齋飯莊、浦五房南味肉食品店,連同一批理發、照相、洗染等服務業的名店,悉數遷來支援北京。

而義利遷京,比這批名店還早了6年。

剛搬來時,從上海隨遷的職工有48個。據住工廠后墻根的居民形容,“說話南方味兒,不吃醬油”。

(不吃醬油???本南也不知道北京市民為何產生這種誤解……)

這些上海來的工人,上班按操作規程一板一眼工作,從不偷懶。下班以后,男的換上西裝,女的穿上連衣裙,喜歡去舞場跳舞。

1951年

北京義利食品股份有限公司

創立會留影

上海工人的講究和海派情調成了廠里的傳說。不過,義利的面包并沒有繼續走在上海的摩登路線,而是很快入鄉隨俗,有了“京味”。

就拿義利現在的招牌果子面包來說吧,脫胎于老上海的“圣誕面包”。

這款面包原本加的是葡萄干、果皮干等。或許是因為缺乏原材料,到了北京,被替換成了北京特產——果脯和果仁。

一個果子面包有將近半斤重,里面有核桃仁、蘋果脯、瓜條、糖青梅、葡萄干等等。

果子面包里果料之“實誠”

令人嘆為觀止

/截自北京衛視《這里是北京》

面包有些發黑,則是核桃仁同面調和在一起出來的顏色。

這種中西合璧的做法,加上當年時興的蠟紙包裝,果子面包很快走紅。

暗藏各種果脯果仁的

義利果子面包

應該每個北京人都吃過

懂經的北京人都知道要挑個兒小的果子面包買。

因為那時還沒引進生產線,純手工制作,果料投放得沒那么均勻。果料放得越多,面包越不容易發得大。

還有一款維生素面包,也是義利的特色產品。

維生素面包神奇的黃色

來自核黃素

也就是維生素B2

上世紀60年代中后期,由于物質匱乏,人們的身體健康不理想。義利的這款面包添加了維生素B2,以期達到“食療”的效果。

坊間傳說這款面包可以治腳氣病(實際由缺乏維生素B1引起),是義利最暢銷的產品之一。

除了面包,義利的動物餅干、巧克力、團結糖,都是北京孩子的童年回憶。

上世紀六七十年代

工人展示

剛出爐的義利面包

要說當年義利在北京有多風光?廠址所在的馬路都為它改名了。

據史志記載,義利廠所在的廣內王子墳,就是取“義利”中的“義”字,加上附近廣安門的“廣”字,被改名為“廣義街”的。

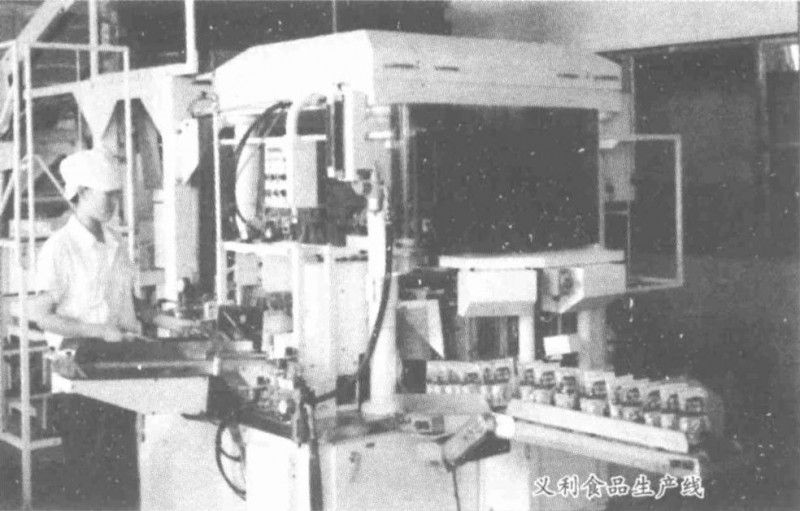

上世紀六七十年代

義利食品生產線

義利面包的出現,刷新了北京人的飲食格局。在此之前,北京人的早餐、點心不外乎是燒餅、火燒、饅頭等。

當然,在上世紀六七十年代,義利是妥妥的高檔食品,不是輕易就舍得買的。

那時,一個果子面包能賣到三毛八分外加三兩糧票,價格堪比一斤帶魚。

難怪電視劇《正陽門下》里,男主人公韓春明要送喜歡的姑娘義利面包。

電視劇《正陽門下》劇照

男主人公韓春明進了義利食品廠

在當時是份相當體面的工作

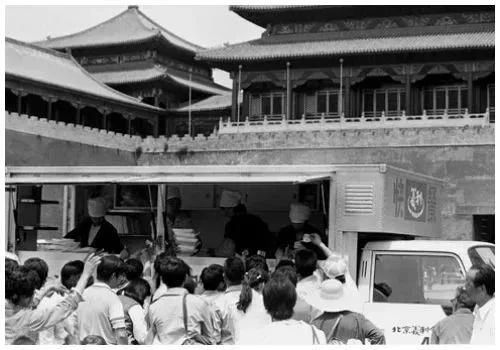

就連北京人吃到的人生第一份洋快餐,也來自義利。

1984年4月20日,中國第一家西式快餐店——義利快餐廳開張。

餐廳開在北京西單南口的西絨線胡同,供應漢堡包、火腿三明治、咖啡等。

那一天,150平方米的店堂里,擠滿了從四面八方過來嘗新鮮的北京人。

義利停在

故宮門口的快餐車

被趨之若鶩

04

改革開放以后,受外資涌入、原料價格上漲等影響,啟蒙了幾代北京人的義利面包一度在市場上銷聲匿跡。

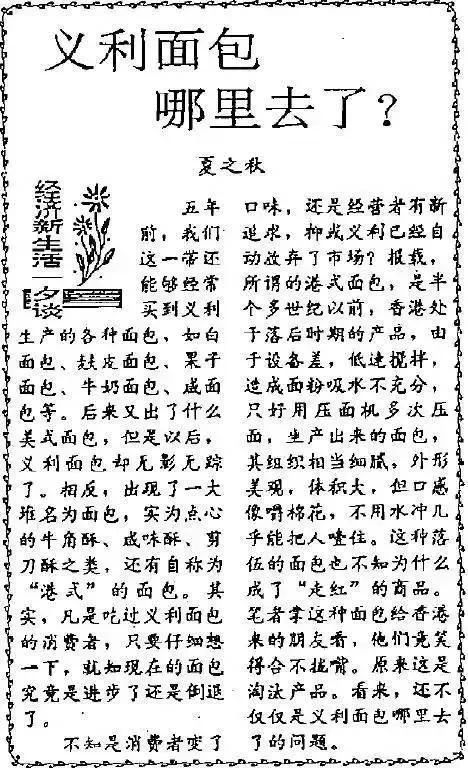

一直到1992年,《北京晚報》上刊發了一篇名為《義利面包哪里去了》的文章,引發北京人的共鳴,義利傳統面包才得以回歸。

1992年

《北京晚報》刊登的這篇文章

引發了北京人的共鳴

這些年,“百年義利”連鎖店在京城遍地開花,已有一百多家門店。

一些門店的招牌上除了義利,還有同屬于北京一輕食品集團公司的兄弟品牌“北冰洋”的logo。

“百年義利”的招牌上

有時還帶著“北冰洋的”logo

/@饞妙

北京人民童年的兩大回憶殺合體了,組成了一對“CP”。

以現代人的口味來看,義利面包的味道到底如何呢?這是個見仁見智的問題。

本南編輯部

對義利的幾款招牌面包

進行了試吃

對于招牌果子面包,某寶義利旗艦店上,有人評價說“還是童年的味道”、“特別好吃,比現在的軟面包好吃多了”。

但是本南編輯部試吃后覺得,果脯太甜了……

神奇的維生素面包,可謂是“汝之蜜糖,彼之砒霜”。有人說“口感純正地道……已經吃上癮了”;也有人呼吁:“請維生素面包退出面包界。”

本南的小姐姐嘗了以后表示:emmm,no comment。

還有一款乳白面包,異常之緊實。

乳白面包

名字小家碧玉

口感異常敦實

本南的好朋友評價說“口感介于饅頭和面包之間”,也有人表示“已經很少有人需要這種類似軍糧一樣、靠極高的密度遇水膨脹來止饑的面包”。

倒是有一款特別“京味”的麻醬威化餅干,本南表示還不錯吃。

麻醬味道的威化

京味十足

看到這里,大家不免要問:義利“北調”之后,在上海就沒留下一點痕跡嗎?

有一種說法是,當年義利整體搬遷到了北京;

還有一種說法則是,解放以后,留在上海的那部分義利,與另一家有名的餅干糖果廠——沙利文,合并為益民食品廠。

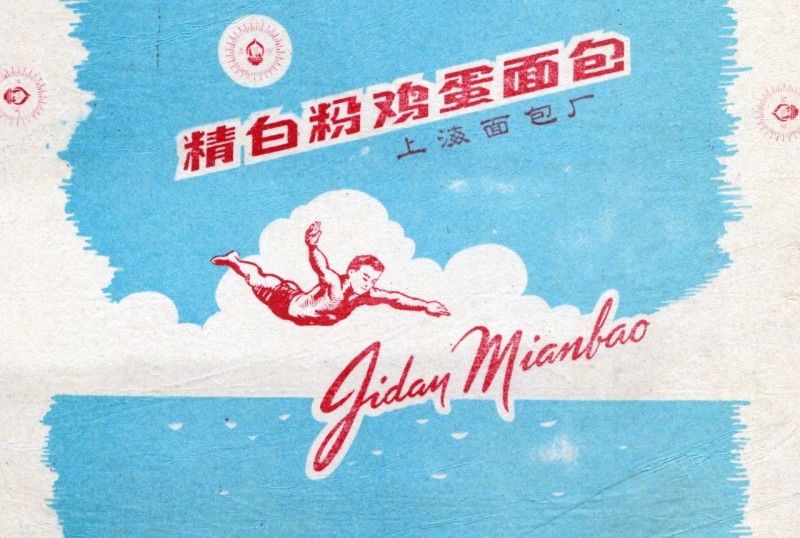

上海的讀者想必記得:這種蠟紙包的面包,阿拉上海老早也有的呀。阿拉叫“枕頭面包”。

確實,老一輩上海人小時候春秋游也帶這種面包,來自上海面包廠的光明牌,有咸甜兩種口味。

光明牌精白粉雞蛋面包包裝紙

/姜慶共提供

選自《上海字記》一書

至于上海的“枕頭面包”和當初的義利還有沒有關系,如今已很難考證。

不過,80年代末90年代初,“枕頭面包”就逐漸淡出了上海人的視野,再也沒有卷土重來過。

這里,請允許我們“凡爾賽”一下。

因為,早在1985年,上海人就吃上了靜安面包房從法國面包師那里學來的正宗法棍。

?