“一款爆品的背后往往意味著技術的變革,除了看到到消費者對無糖/低糖界定的質疑,Foodaily也關注到了與減糖息息相關的代糖行業。風光的代糖行業潛藏著哪些新挑戰?”

近幾年,控糖熱潮從海外刮到國內。特別是去年,我們明顯地感受到,中國市場上無糖/低糖產品的推新持續增高、熱度空前,一場“甜”的革命洶涌襲來。

而前幾日,某網紅氣泡水官方微博發布的一篇致歉聲明,也讓2020年減糖這一火爆的創新概念卷入風波。一款爆品的背后往往意味著技術的變革,除了看到到消費者對無糖/低糖界定的質疑,Foodaily則關注到了與減糖息息相關的代糖行業。

想要甜蜜的快樂卻又怕胖,消費者對“甜”的挑剔一直以來都困擾著食品飲料行業。

圖片來源:Google

消費者的“無糖”信任危機,真得會讓他們舍棄減糖想法么?減糖的風靡帶來了哪些連鎖反應?無糖/低糖教育的加強、減糖潮的爆發為食品飲料行業帶來了哪些新挑戰?代糖行業還有哪些新探索?不完美的代糖還能請外援?

01

消費者的“無糖”信任危機

會讓消費者舍棄減糖嗎?

代糖的信任危機雖從未在消費者心中完全消除,卻也沒有停下過前進的腳步

糖,從一種奢侈品到制糖工業繁榮的產物,曾經捧火了很多大家耳熟能詳的飲料零食巨頭。以蔗糖為例,作為食品配料,它不僅能優化口感,也是讓消費者上癮的關鍵角色。但慢慢地,隨著人們攝入糖分的增加,加上生活方式的巨大改變引起了人類的進化失調,糖也成為科學家們公認的導致眾多慢性疾病的元兇。

圖片來源:Google

隨之,“代糖”便誕生了。1879年,第一代人工代糖“糖精”誕生并于1884年推向市場,此后甜蜜素、阿斯巴甜、安賽蜜、三氯蔗糖等人工代糖相繼問世[1]。

在代糖行業前赴后繼的探索中,安全性、口味、無糖/低糖概念真偽等普遍存在于大家心中的疑慮從未被打消過,同時代糖的使用不斷經歷著迭代,卻從未停下過前進的腳步。

消費者不會舍棄減糖

中國消費者信息調查顯示,相比于前幾代,90后消費者則更關注儀表相關的健康問題,比如體重問題、皮膚健康等問題。

怕生病、怕長胖、怕變丑變老......焦慮的年輕人渴求通過更健康更自律的生活方式改變現狀,在運動APP上打卡健身、保持早睡早起的良好作息,但相比起這些,控制一杯飲料的甜度、從食物中減少明確的卡路里攝入、擁有健康的飲食習慣,執行成本要低的太多。

相關數據顯示,在小紅書上搜索“控糖”“無糖”,分別有超過8萬篇和36萬篇分享相關科普和推薦無糖食品的文章。尼爾森報告顯示,41%的消費者想要含糖較少的零食。很顯然,“控糖”已經成為一種大眾表達健康生活方式的新潮流,代餐、輕食等賽道的火爆也驗證了這一點。

可見,消費者的“無糖”信任危機,與消費者是否需要“無糖”是兩碼事。年輕一代帶來的迫切的減糖需求,會更有力地推動代糖行業的迭代,也會繼續推動各大品類的減糖潮。

中國市場迎來各大品類的減糖潮

Innova數據顯示,2019年,全球帶有“低糖”“無糖”或“無添加糖”標簽的新品發布數量相比2015年增長了將近一倍,但是在這其中,中國所占份額卻只是一小部分。從另一個角度看,中國雖然已經是代糖的最大生產國,2018年的產量約占全世界的75%,但無糖市場在中國卻相對有些滯后。

可喜的是,在近一兩年,中國整體減糖市場似乎開始從量變走向質變,讓我們看到了行業重大轉變的曙光。

飲料品類一直以來是減糖的重要陣地。智研咨詢報告顯示,無糖飲料市場規模從2014年16.6億元增長至2020年117.8億元,年增長率38.69%,遠超飲料行業總體增長率。除此以外,酸奶、麥片、糖果等細分品類的無糖規模也在顯著增長。

圖片來源:Google

02

化危機為契機,

代糖行業該何去何從?

即使沒有此次道歉事件帶來的消費者的質疑,減糖概念的大火,也會為代糖行業帶來一系列機遇與挑戰。

需求上升,火熱的代糖原料價格不斷上漲,供應鏈開始吃緊

以赤蘚糖醇為例,它的甜度只有蔗糖的70%,但成本依然是蔗糖的4-6倍。如今,隨著各類0糖/低糖產品的火爆,赤蘚糖醇的價格較今年年初已經翻倍,從1.6萬元/噸上漲至3.2萬元/噸,個別廠家報價甚至突破4萬元/噸。

前不久,保齡寶稱,由于市場對代糖產品的需求上升,公司赤蘚糖醇產品出現供需同時上升,同時由于玉米等原材料價格上漲,保齡寶將對赤蘚糖醇產品進行提價。4月16日,三元生物甚至已經開始采取競價的方式銷售赤蘚糖醇。

圖片來源:網絡

隨著減糖產品需求量的增加,赤蘚糖醇作為配方主原料之一,正經歷著一貨難求的窘境。

赤蘚糖醇攝入量過多,會存在腸鳴風險

有研究表明,赤蘚糖醇攝入過量會有腸鳴、腹瀉等風險,成人和兒童的耐受性上限分別為每千克體重0.78克和0.71克。而為了確保兒童也能安全食用,歐洲食品安全局最終建議每份食品或飲料赤蘚糖醇的含量上限為每千克體重0.6克[2]。當各品類的食品都開始無糖化,消費者每天的代糖攝入量也是一個值得關注的問題。

追根究底,想要解決消費者的質疑,還需要靠“新技術”

如何解決減糖風潮為代糖行業帶來的成本和健康的挑戰?這是食品飲料行業一直存在和需要解決的問題,但同時也是危機下的契機。

目前已經有企業開始關注到這個問題,并為整個食品飲料行業帶來獨特的解決方案。

另辟蹊徑,代糖不完美,可以請外援

“甜味”只是食品感官特性中的一種,而整體提升飲料的口感與風味則是一個系統的過程——這也為代糖行業面臨的問題帶來了煥然一新的解決思路。

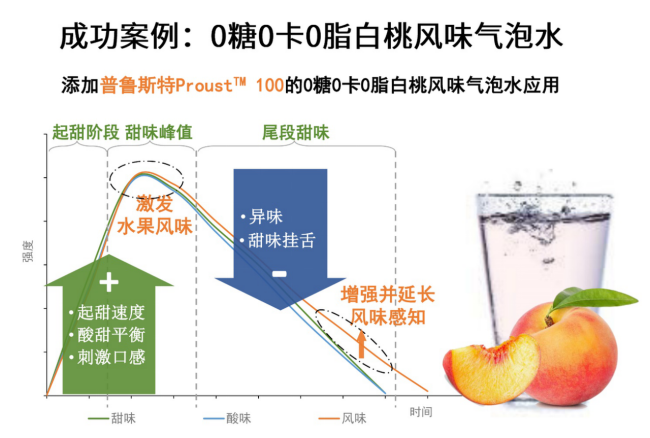

Foodaily關注到,行業內有“神經甜感香精第一人”之稱的伊比西(EPC)針對無糖/低糖飲料和乳品分別給出了解決方案普魯斯特Proust? 100和普魯斯特Proust? 200 ,能夠加速起甜速度、提升風味和口感、切除甜味掛舌和異味,通過改善味道、風味和口感三大元素,重塑真實的全糖般體驗。

圖片來源:伊比西

針對無糖/低糖果味飲料這個品類,EPC旗下產品普魯斯特Proust? 100可以加快起甜速度、提升清爽果味、切除高倍甜味劑帶來的甜味掛舌和異味;還能夠在保證口感的同時,大幅降低赤蘚糖醇的使用量,從而顯著降低成本。

普魯斯特Proust? 200針對減糖含乳飲料品類進行全要素的甜感系統整合,能夠加速起甜、提供乳香醇厚口感、切除高倍甜味劑的甜味掛舌和異味,呈現等同甚至超越赤蘚糖醇的風味,大幅降低赤蘚糖醇使用量從而降低成本[3] 。

圖片來源:伊比西

03

用神經學來減糖?

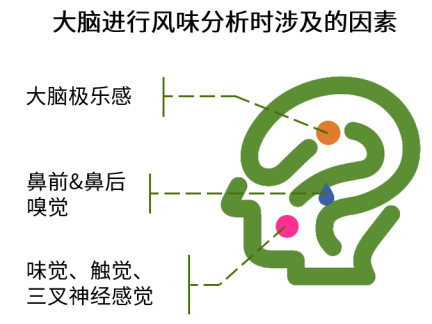

糖能提供人體所需的大部分能量。進化過程中,人的大腦學會了通過分泌多巴胺——一種傳遞愉悅信息的神經遞質——刺激我們再次進食以不斷獲得能量,人類于是得以生存。

久而久之,甜食常常作為給孩子的獎勵品,這漸漸演化成一種延續至成年的慣性思維:甜食是延遲滿足的稀缺需求。一旦需求被滿足,大腦也會分泌多巴胺,讓我們感到快樂。

由此看來,“甜蜜”帶來的愉悅已經遠遠不是單純地指甜味。其實,味道并不存在于食物本身中,而是通過大腦處理嗅覺、味覺、視覺、口腔感覺等而得到的一種綜合體驗,這便成為科學家們研究的基礎,更為減糖帶來了全新的視角。

圖片來源:伊比西

伊比西(EPC)是通過對神經科學、美食學和食品化學等跨學科的深入探索,以及對天然大腦極樂感分子的全面篩選,開發出Proust?、TasteAroma?、Zestaroma?、SteviAroma?系列神經甜感香精和非洲竹芋提取物—索馬甜產品。

EPC的解決方案賦予低糖食品飲料同樣愉悅的風味,并實現清潔標簽,助力產品配方的成本優化。EPC全系列產品都可與香精、高倍甜味劑、纖維和質構劑協同,顯著降低成本,提供完美的甜感和整體風味。

一個熱門賽道、一個創新概念爆發的背后往往離不開新技術/新原料的支撐,而新技術/新原料的創新動力往往來自于質疑,辦法總比困難多,相信隨著行業的不斷探索,未來會有越來越多的創新解決方案來滿足消費者的消費體驗。

參考資料:

[1] “甜”的革命:無糖風潮以及背后的代糖生意,第一財經YiMagazine;

[2] 歐洲食品安全局(2015年)關于建議延長赤蘚糖醇(E968)作為食品添加劑使用的安全性科學意見。EFSA期刊13 (3): 4033. 內政部:10.2903/j.efsa.2015.4033, ISSN 1831-4732;

[3] 數據來源:EPC內部實驗;