體重管理、口服美容、益生菌、個性化營養、安神助眠……近年來越來越多的食品消費品開始通過”功能性“的角度進行產品和場景創新的思考,新品層出不窮。

消費者也十分買單,根據天貓新品創新中心2020年8月發布的數據,2020年天貓功能性食品市場增速達40%,購買人數上漲50%,并預測功能性食品未來幾年內能達到5000億元的規模。

消費意愿與消費能力被驗證之后,資本同樣展現了他們的熱情,2020年7月,功能性代餐這個熱門賽道就出現了多起融資事件:7日,減脂代餐品牌Smeal獲得中路開牛投資Pre-A輪的融資,27日,體重管理代餐蛋白棒品牌ffit8獲得了復興銳正資本天使輪數千萬元的融資,29日,體重管理代餐品牌WonderLab獲IDG和凱輝基金的Pre-A輪融資。

盡管體重管理市場如火如荼,但其實對于中國創新型功能性食品市場來說,目前還只是一個相關監管政策打開之前的探索與潛伏期。

功能性食品是我們持續保持關注的一個方向,在這個整體品類將要引來極具勢能的爆發窗口期之前,我們想要探討一下功能性食品的品類哲學,再通過人口結構、當前整體供給與需求的關系、宏觀行業調控政策、創業基本面、居民膳食結構、細分目標人群這6個維度去綜合掃描當下與未來的結構性機會點在哪里,希望能夠給這個領域里面的創業與投資帶來一些我們的視角與洞見。

01

功能性食品的品類哲學是什么?

1、應該如何定義功能性食品?

我們先來看看各個國家是如何對“功能性食品”進行定義與監管的,美中日的定義與監管均存在一定的異同。

?

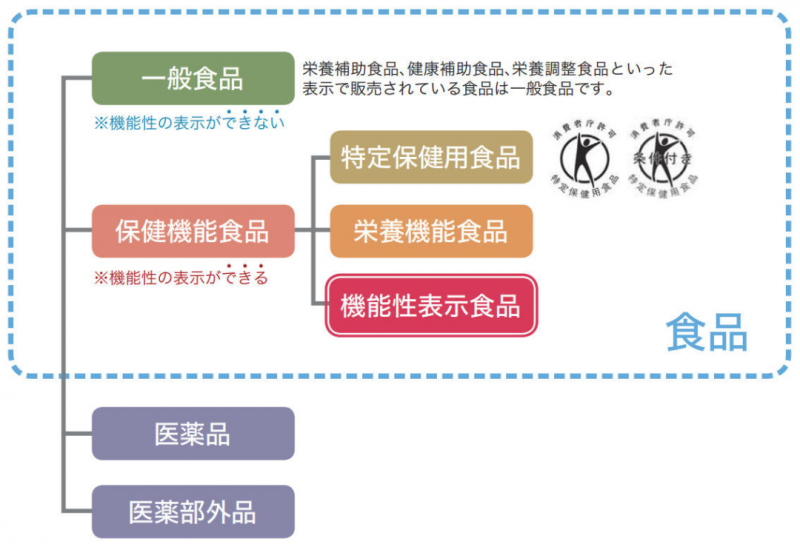

日本食品與藥品分類,來源:日本消費者事務署

最早提出的“功能性食品”這個概念的是日本。1987年日本文部省使用了“機能性食品”一詞,1989年厚生勞動省進一步明確功能性食品的定義,并于1991年推出了“特定保健用食品”制度。2001年又擴充了“營養功能食品”這個概念。而后在2013年安倍政府為了進一步推動功能性食品的發展,提出了放寬產品審核和功能宣稱的草案。2015年,日本厚生勞動省正式頒布了新的功能性食品制度。

?

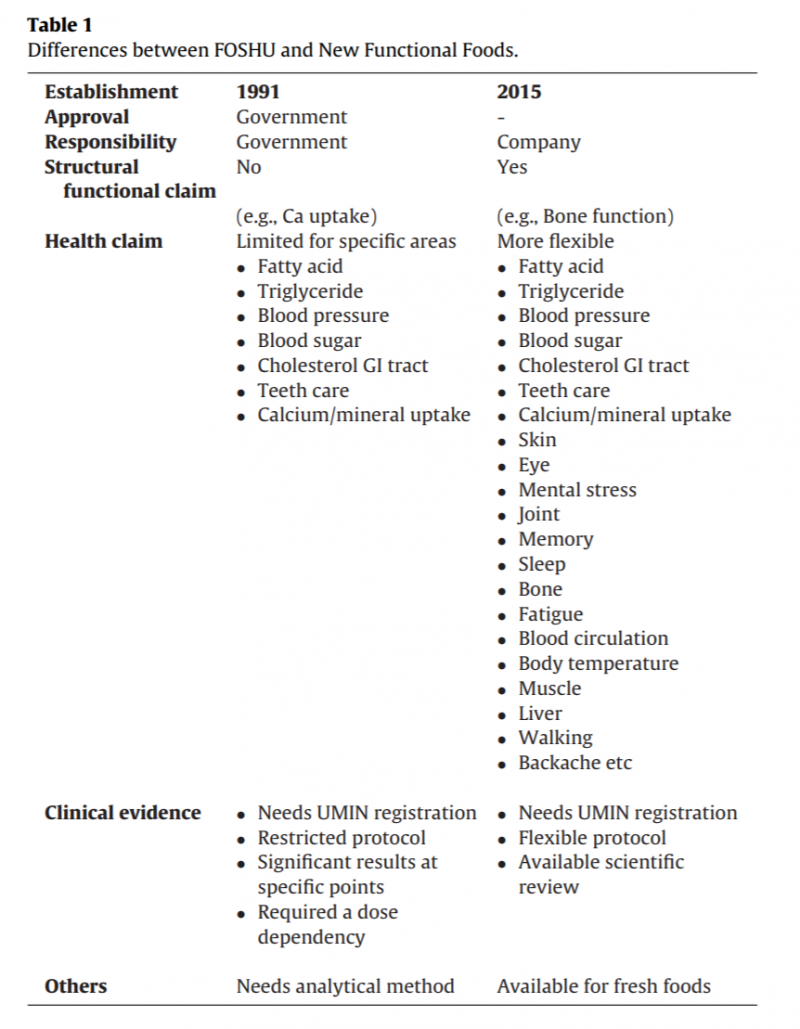

來源:S. Iwatani, N. Yamamoto / Functional Food Products in Japan: A Review

目前日本多種監管條例并行,根據不同的監管條例,目前日本的功能性食品可分為三類:

特定保健用食品以促進維持健康為目的,國家對標注的功效及安全性進行審查,食品需要得到消費者事務署的許可,功能宣稱范圍較少;

營養功能食品是針對必需的營養成分進行補充的食品,只要含有經科學認定的一定量的營養成分的食品,不需要特別提交申請;

功能性食品采取企業責任制,銷售前必須向消費者事務署提交安全性及機能性相關的情報等信息。與特定保健用食品不同的是,功能性食品不需要得到消費者事務署批準許可,功能宣稱的科學背書嚴格度較低,功能宣稱范圍廣。

與日本不同,美國官方監管機構并無針對功能性食品的定義與法規框架,而是通過已經存在的食品法規體系對其進行監管,美國食品藥品監督管理局(Food and Drug Administration)在1994年出臺的《膳食補充劑健康和教育法案(DSHEA)》,以及涉及營養標簽、食品安全等不同層面的法律法規共同規范著功能食品市場。

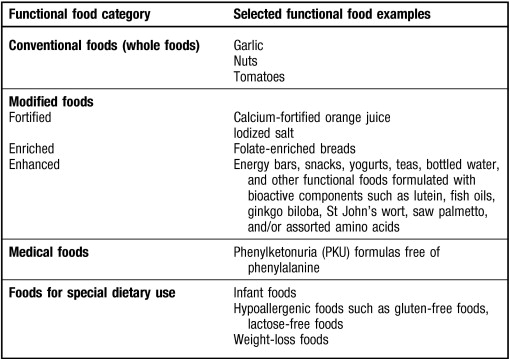

市場比較認可的對功能性食品定義的描述來自于一些行業協會與商業機構,其中美國膳食協會對功能性食品的定義為“當作為日常飲食的一部分時,對人體健康有著潛在可能的有效益處(a potentially beneficial effect)”,并把功能性食品分為了四類:帶有特定聲稱的常規食品、強化食品、特殊醫療食品、特殊膳食食品。

?

美國功能性食品分類,來源:美國飲食協會

在2016年《保健食品注冊與備案管理辦法》發布之前,中國對功能性食品的監管審核是通過“保健食品”下面這頂“藍帽子”進行,采用的是注冊制。現在添加了備案制,不過目前備案原料只有一些礦物質與維生素,適用范圍很窄,今后備案制的政策也可能會逐步放開。

?

藍帽子,圖片來源:網絡

因此對于大部分產品來說,要在中國本土市場內上架流通并宣稱有功能性,就需要通過注冊制獲得這頂藍帽子。但是過往由于獲得這頂藍帽子的流程與各種成本對一個新品特別是創業公司來說比較不友好,因此許多新品或創業公司選擇作為“普通食品”上架,在公域里只能通過打擦邊球的方式來與消費者溝通產品功能。

國家食品藥品監督管理總局在2016年的《保健食品注冊與備案管理辦法》中定義保健食品:指聲稱具有特定保健功能或者以補充維生素、礦物質為目的的食品,即適宜于特定人群食用,具有調節機體功能,不以治療疾病為目的,并且對人體不產生任何急性、亞急性或者慢性危害的食品。

一個單品的想要獲得藍帽子認證需要提交一系列相關材料,經歷產品檢測、省級食品藥品監督管理局審核、國家食品藥品監督管理局審核等一系列流程,注冊周期大概在二到三年,每一個單品的投入大約在50萬至100萬不等。這些費用與機會成本對創業公司不太友好,于是大部分功能性食品的創業公司都選擇了作為普通食品上架,繞過這頂藍帽子,但是也因此也失去了正面宣稱功能性的權利。

然而,這么艱難困苦才能獲得的藍帽子,也有一些品牌在獲得后選擇不在產品上體現,也不做相關的功能宣傳。原因是:根據法規,若產品上體現了藍帽子就需要同時標注“適宜人群”,這可能會使得目標消費者受眾縮減。養樂多在中國就獲得了藍帽子但在部分地區有選擇不使用。

綜上,本文語境中對“功能性食品”的定義是:具有某一特定要素的補充、健康狀況改善、表現提升、某一身體功能或狀況的改善、甚至預防某些疾病、亞健康狀態等功能的食品,這種食品在中國保健食品的現行監管法規下經常是作為普通食品上架。

2、“食物即藥物”這個理念在東西方都有著歷史悠遠的堅實飲食文化基礎

“吃”這件事在人類文化的早期就和“功能性”捆綁在了一起,“食物即藥物”這個理念深植在東西方的飲食文化中,功能性食品在消費者群體中也因此有著堅實的心智基礎。

“藥食同源”這個理念經歷了一個漫長而逐步迭代演變的過程。在原始社會,人類生產力低下,茹毛飲血的早期人類對食品和藥品的認識和區別自然存在著一種模糊的狀態。而后隨著生產力的發展和不斷實踐,人類認知水平的不斷提升,食品與藥品的關系在不斷演變。

中華文化中自古以來就有“藥食同源”這個思想,唐朝《黃帝內經太素》中所說的“空腹食之為食物,患者食之為藥物”就反映出了這個理念。中國古代醫學家還將中藥的“四性”、“五味”理論運用到食物之中,認為每種食物都具有“四性”、“五味”。

中醫藥藥物學理論中的的藥物可以分為植物藥與動物藥。

大概在公元前104年至公元1-2世紀左右,最早的一部本草著作《神農本草經》的出現標志著中華民族對植物科屬食物與藥物已經有了明確的界定與范圍。這本書相傳起源于神農氏。神農氏嘗百草而始有醫藥的傳說故事流傳久遠,《淮南子·修務訓》中寫道:“神農……嘗百草之滋味,水泉之甘苦,令民知所避就,當此之時,一日而遇七十毒”。這些故事與用藥實踐口耳相傳,在東漢時期被整理成書,這本書也被認為是中醫藥藥物學理論發展的源頭。

而動物藥的發現與實踐則于人類的狩獵和畜牧活動相生相伴。在人工取火發明之前,人類只能“生啖其肉,渴飲其血”。隨著人工取火的發明,動物肉逐漸成為人類的主要食物來源之一。在社會生產力提升和畜牧業發展了一定時間之后,普羅大眾開始能更日常地接觸到動物肉、脂肪、內臟、骨骼及骨髓等,從而讓人們對各種動物對人體營養以及毒副作用的認識開始迭代,并有了臨床的實踐經驗積累。中國最早的醫學典籍《黃帝內經》中寫道“五谷為養,五畜為益”,提倡人們適當吃肉以益健康。

?

西方醫學之父,圖片來源:網絡

被尊為“西方醫學之父”的古希臘醫學家希波克拉底(公元前460年——前370年)在他的醫論中提出“食物即藥物”,討論了食品與健康的關系,什么樣的食品有利康復,什么樣的食品又導致病態。他的飲食哲學也隨著西方醫學的傳播對西方各國的飲食習慣產生了一定的影響。

3、現代食品工業化與營養科學從根本上改變了人與食物交互的方式

食品的工業化開端于兩個世紀前,在二戰后更是如春風野火,飛速席卷了全球的食物系統。

食品工業化引起了食物系統的一系列深刻變革,從根本上改變了現代社會的食物系統。這些變革以科學定義的“效率”為指導,以生產力的進步為燃油,以商業利潤為追求,從種植養殖培育,到生產加工與分發配送。

營養科學的發展則從根本上改變了人們對食物的認知。營養科學以還原主義(Reductionism)為學科思維與研究方法。還原主義是經典科學的內核方法論,其認為復雜的系統、事務、現象可以通過將其化解為各部分之組合的方法,加以理解和描述。

在營養科學中,還原主義學者們將食物分解成了蛋白質、碳水化合物、脂肪這三大宏觀營養元素,還有維生素、礦物質等物質。而現代營養科學很大一部分就是在研究這些營養物質和個體代謝之間的關系,目前的前沿技術已經開始檢測個人的基因組或者腸道微生物,根據檢測結果提供個性化的飲食方案。

營養科學、食品工業和新聞媒體共同鑄就的現代食品意識形態——物質營養主義,深刻地影響著我們對食物的認知和選擇。

現代營養科學無孔不入,就算沒學過有機化學,每個人也都對“蛋白質“、”纖維素”、“碳水”等詞朗朗上口,這些營養的計量維度也成為人們衡量食物的重要尺度。看山不是山,在許多消費者眼中食物已經是一些營養元素的加總。你去奶奶家吃飯,奶奶會叫你“多吃點肉,有蛋白質”;吃了幾口肉后奶奶又會叫你“吃幾口蔬菜,有維生素”。

物質營養主義是現代功能性食品在其受眾消費者群體心智中的基石意識形態,基于這種意識形態也誕生了很多相關的商業產品,如強化食品、單一營養食品等。強化食品(fortified foods)是在全食(whole food,原態的食材)中添加一種或多種礦物質、維生素或抗氧化劑,如高鈣牛奶、VD強化牛奶、益生菌堅果、加碘鹽等等。單一營養的代表產品是蛋白粉。

這種意識心態以及營養科學學科的曲折演進,也帶來一種日益流行的飲食焦慮,到底該吃什么,吃多少、按照怎樣的程序吃、用什么來吃、什么時間吃。這種焦慮也成為現代消費者的一個普遍痛點,也為功能性食品產品走進消費者的心智中打開了大門。

4、營養科學的局限性讓許多功能性食品的理論根基危如累卵

科學整體學科的內核思維是經驗主義(empiricism),這就決定了大部分研究成果具有時代的局限性。

而以還原主義為學科方法論的現代營養科學把食物簡化分解成了各種營養元素,缺乏整體性思維的現代營養學在在科學經驗主義的大框架下,必然會導致一些時代性的局限與盲區。

首先,營養科學對食物中營養元素與身體代謝之間的關系目前還在迭代之中,在下文會講述學界對“脂肪”與“糖”認知的曲折演進來說明這點。其次,食物不止是由一個個營養元素組成的機體,關于這些營養元素們作為一個組合整體時與身體代謝的相關關系的研究少之又少。最后,食物中也還有許多未知的元素也在與機體代謝產生關聯。

這些目前的盲區與局限,只是作為學科的演進過程中的注腳本無危害,但是這些等待被證偽的研究成果若作為日常飲食的基石準則并被食品工業放大,會引起許多健康、社會與文化的問題。

以一個國家的視角來看,伴隨著食品工業化和營養科學發展向全世界輸出了許多飲食文化的美國非常信奉營養科學,美國人培育了一種對食物美味似有似無的冷漠態度,他們也發明了許多on-to-go、快吃即走的飲食文化以及符合這種意識形態的產品,漢堡、液體/流體代餐、棒類等。撇去其他影響不談,這種飲食習慣被食品工業化成倍放大后造成了許多飲食健康相關的問題,早期食物重油、重鹽、重糖、食物來源單一,后來由于食物中過量的強化添加劑又造成了許多食品安全問題。

美國由于食品引發的健康問題一直非常嚴重,根據美國疾病預防控制中心(CDC)在2014年的數據,美國超過10%的人口都患有糖尿病;根據經合組織(OECD)2017年的數據,美國成年人(15歲以上)肥胖率高達38.2%,這個比例為世界第一高;根據美國心臟協會的統計數據,2016年美國有48%的成年人患有心血管疾病。

從對“脂肪”與“糖”的認知轉變中就可以看到營養科學與商業社會在相互作用下的曲折演進歷史。

上個世紀50年代開始,肥胖、糖尿病和心血管疾病逐漸取代傳染病,成為主要的健康威脅。因此從上個世紀60年代開始,歐美營養科學界開始研究在日常飲食中糖和脂肪究竟誰才是導致這些疾病的罪魁禍首,并分為兩個派系開始開始爭論,這個爭論至今不休。也有相關從業人員認為是奶業協會、肉業協會和糖業協會以及相關資本的利益紛爭助長了這些爭論。

上世紀60年代,哈佛大學研究人員發表在《新英格蘭醫學》的研究表示飽和脂肪和血液中的膽固醇含量相關,而血液中的膽固醇含量和得心臟病的概率相關,因此產生了“飽和脂肪有害健康”的營養主義觀念,并認為糖的影響則相對有限。糖業協會迅速反應,資助研究并推廣了這個研究結果,引發了“低脂飲食”的潮流,許多脫脂或低脂的產品應運而生。1980年美國農業部推出第一版膳食指南,強調降低居民脂肪、特別是飽和脂肪的攝入量,將飽和脂肪釘在了冠心病致病因子的死刑柱上。

而這時“低糖飲食”的飲食文化之風還只是在孕育之中。

站在今天這個時點的視角往回看,我們可以輕易地看出當時的學者把飽和脂肪和心臟病聯系到一起,忽略了兩件事之間的“關聯”并不一定代表“因果”。2014年3月發表的另一項薈萃分析回顧了72項研究成果,涉及18個國家的64萬人(參見《內科醫學年鑒》,160卷,398頁)。研究并沒有發現支持現有飲食建議的證據。飽和脂肪吃得最多和最少的人群,心臟病發病風險相同。大量食用不飽和脂肪似乎并沒有起到保護作用。研究得出:“對于鼓勵食用大量多不飽和脂肪酸、減少飽和脂肪總量的膳食指導原則,現在并沒有明確的證據支持。營養原則也許需要重新考慮。

對“脂肪”認知的演進也導致了許多在當時“低脂飲食”潮流中誕生出來的一些產品的理論基礎轟然崩塌。

如人造黃油在當時因為含較少的飽和脂肪而被標榜為可以替代天然黃油的健康食品。直到20世紀末,學者才意識到通過氫化植物油制造的人造黃油含有反式脂肪,那才是真正會引發心臟病的有害物質。在學界與相關利益方的推動下,漸漸的人造黃油成了消費者人人喊打的過街老鼠。

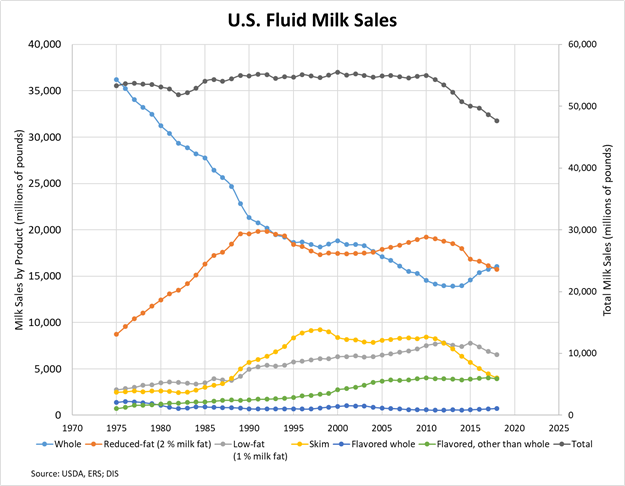

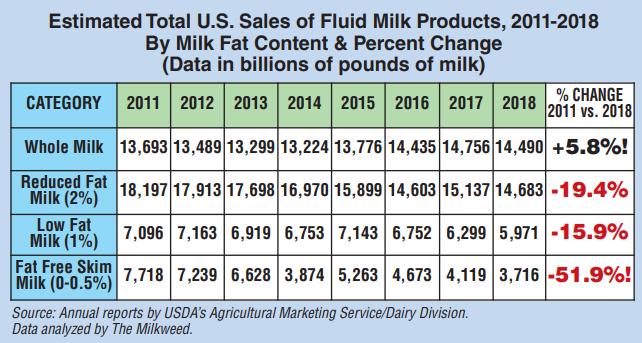

脫脂牛奶也是一樣。牛奶中的飽和脂肪一度被視為健康隱患,除了脂肪高熱量容易變胖,他們還和高血脂,高膽固醇,糖尿病,心腦血管疾病等聯系在一起。于是品牌與廠商們開始響應這個痛點,推出了脫脂或低脂牛奶。2005年之后,美國低脂牛奶的銷量甚至一度超過了全脂牛奶。

?

美國各種牛奶銷量變化,圖片來源:網絡

隨著營養科學的演進,牛奶中飽和脂肪與飲用者身體中膽固醇水平的偏見被糾正,人們也開始意識到牛奶中脂溶性的維生素隨著脫脂的過程被一并去除了。而關于容易發胖這個點,許多學者開始發現日常飲用低脂牛奶的消費者反而體重變化系數大于飲用全脂牛奶的消費者,如Susanne Rautiainen與Lu Wang等人發表在《美國臨床營養學雜志》中的《Dairy consumption in association with weight change and risk of becoming overweight or obese in middle-aged and older women》就表述了這樣的觀點。原因可能是全脂牛奶中的脂肪能提供更長時間的飽腹感,所以會降低總體熱量的攝入,反而比脫脂牛奶更有利于體重控制。

隨著學界與消費者認知的糾正,低脂奶與脫脂奶在美國的銷量開始崩塌,其中脫脂奶近年來的跌幅超過50%。

?

?

美國各類型牛奶銷售增幅情況,圖片來源:網絡

在脂肪被釘在恥辱柱上那些年里,公眾健康的問題并沒有得到解決,根據世界衛生組織的評估,全球肥胖流行率在1975年和2016年之間增長近三倍,心腦血管疾病依舊居高不下,這又迫使各方開始重新審視糖。

2010年,有學者對21項研究進行了一次薈萃分析并發布在了《美國臨床營養學雜志》上(91卷,535頁),發現“沒有明顯證據”支持飽和脂肪會增加心臟病患病風險,并且認為糖的影響更大,因為降低食物的脂肪含量并代之以淀粉、精制糖,所導致的高血糖和脂肪在肝臟的從頭合成,對心血管健康危害更大。

此外,2012年加州大學舊金山分校兒科內分泌學家Robert H. Lustig教授甚至將糖稱為“合法的毒藥”,他在一篇題為《Public health: The toxic truth about sugar》中表示糖符合酒精的四個特征:易獲取性、毒性、濫用的潛在性和社會負面性,糖的危害與煙酒相當,遠在脂肪和卡路里之上。除了大家都知道的攝入過多“空熱量”會引發肥胖,糖的毒性作用更體現在其引發的代謝功能障礙,包括高甘油三酯、高血壓、胰島素抵抗和加速衰老等。不僅如此,糖還會干擾體內與食欲有關激素的分泌、運輸和信號傳導。

2014年,世界衛生組織就糖攝入發布了飲食指南,建議成人每天的糖攝入量不高于25克。之后各國的相關公共政策陸續出臺,糖稅這一類似煙草稅的墮落性消費稅種已在包括英國、愛爾蘭、法國、匈牙利以及美國的加利福尼亞和費城等多個國家和城市實施。

從這時起,糖也被正式釘在了恥辱柱上。盡管關于糖的批評很早年間就開始了,無糖或代糖相關產品也一直存在,但是這種理念開始大規模席卷食品消費品行業也是從這時候開始。根據《第一財經》的數據,2019年可口可樂在全球推出了1000多種新產品,其中400種是低糖或無糖產品,此外,零度可樂保持了連續3年兩位數的增長。而各種代糖以及相關產品也大行其道,拔地而起的元氣森林就是一個很好的踩上這個趨勢的案例。

有趣的是,近年來學術界對于代糖的態度又開始反轉。如《Nature》上就陸續出現了許多關于代糖的負面信息,文獻研究的觀點主要可分為這三類:

1、 代糖通過味覺欺騙人體分泌胰島素,但這時血糖并沒有升高,胰島素分泌將是并沒有升高的血糖水平降低。長時間服用代糖,胰腺將出現適應性現象,出現胰島素抵抗也就是血糖升高時也不分泌胰島素,久而久之將導致糖尿病;

2、 代糖影響腸道菌群,從而引起血糖耐受量降低,更提出會影響菌群影響的一切功能;

3、 代糖不僅不能戒斷糖癮,還會進一步誘發,導致過量食用真糖的傾向。

我們也觀察到很多消費者群體這兩年來開始對代糖成分采取了更加謹慎的態度。

話說回來,我們在做功能性食品飲料創業投資時要非常留心營養科學的學科盲區與局限性,盡量選擇有堅實的研究基礎背書的產品,避免產品銷量的理論基礎因為科學認知的演進而崩塌,打造常青的功能性產品。

如家喻戶曉的養樂多早在1935年就被推出,其采用的“干酪乳酸桿菌代田株”是在1930年就被日本醫學博士代田稔發現并培育,至今養樂多依舊在用這種“代田株”。

當然,“有堅實基礎的研究理論”與“競爭度較低的市場”有時難以兼顧。從商業角度抓住營養科學學科演進與消費者認知重疊的時間窗口,打出市場普遍“以為”的好產品,在產品基礎理論倒塌前及時進行產品升級或者品類橫向拓展也是一個可行的路徑。

值得注意的是,現在人工智能與機器學習在營養科學研究中的運用加快了理論的迭代;過往學術界的某個理論基礎坍塌傳遞到大眾消費市場往往也存在較大的時滯,而這種時滯效應正被網絡媒體的通達大幅度縮小。另外,這種路徑也會面對一個商業利益訴求和社會責任的取舍問題,在這里暫時不展開討論。

02

中國功能性食品市場的結構性機會掃描

探討完功能性食品的底層邏輯,我們想要從人口結構、國家宏觀政策調控、消費需求以及創業基本面這幾個維度去掃描現在以及不久的將來里,功能性食品在中國將存在什么樣的結構性機會。

1、從社會人口結構角度看:以日本為鑒,人口老齡化將推動功能性食品相關政策松動與品類爆發

我們很愛從把中國與日本身進行錯年匹配,經常能欣喜地在日本過去的影子里找到中國正在經歷或將要經歷的宏觀經濟現象、行業政策、消費意識形態等社會現象。

近年來由于中國城市化進程中的一二線城市巨大差異和人均GDP增長的放緩,也許一些消費意識形態不再那么吻合了。但當人口波峰洶洶來襲時,在一些宏觀經濟與行業政策的管控上我們一定還是能從日本身上發現許多能夠參考與借鑒的地方。

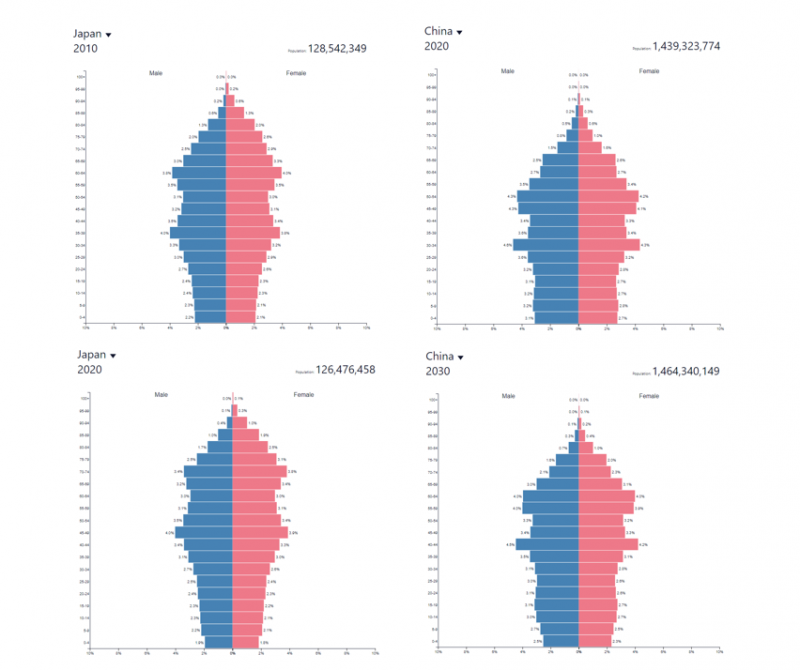

?

中國與日本人口結構對比,數據來源:PopulationPyramid

對比日本與中國的人口結構圖,會發現中國與13-15年前的日本是那么的如出一轍。

日本是全球老齡化最嚴重的國家,日本總務省9月21日發布數據顯示,日本65歲以上的老年人數量已高達3617萬,老齡人口占比高達28.7%,位居全球第一,比全球第二的意大利高了整整5.4%,并且這個比例還在攀升。

?

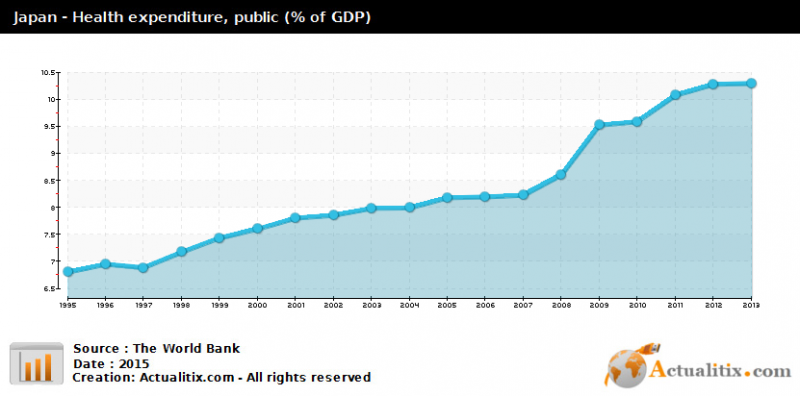

日本老齡人口占比及增幅情況,來源:World Bank

日本的公民醫療保健支出自上個世紀70年前日本步入老齡化社會開始就一路攀升,在2011年時就已超過年GDP的10%,在所有發達國家中排名第三,僅次于美國和瑞士。這給國家醫療保險、國家醫療資源、社會商業醫療保險都造成了極大的壓力。

?

日本放寬食品功效標注限制,來源:中國商務部官網

這樣的時代背景下,從疾病的預防端入手出臺相關政策,鼓勵健康的生活方式,讓公民預防性保健來削減國家醫療支出成了一個合理的政策選擇。2013年,安倍政府推動了日本開始研究放寬機能性食品注冊準入標準,并擬允許功能性食品品牌在做消費者溝通時可以宣稱有益健康方面的相關功效。

2015年4月1日,日本厚生勞動省正式頒布了新的功能性食品制度,放寬了產品的準入機制,擴大了產品可宣稱的功能范圍。

?

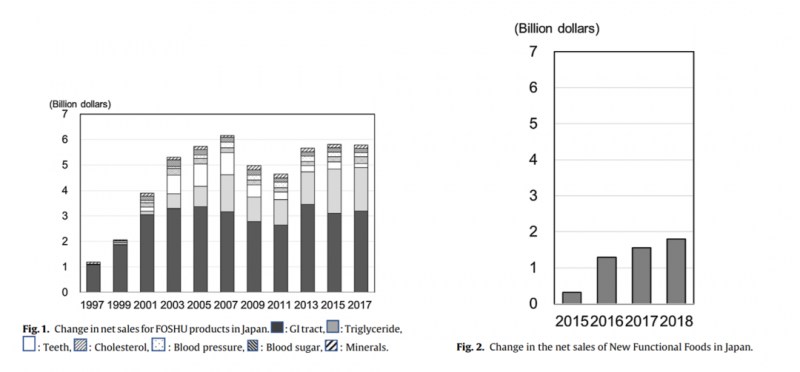

來源:S. Iwatani, N. Yamamoto / Functional Food Products in Japan: A Review

新的功能性食品制度施行后,如放開了水閘,新產品涌入市場,至2018年,新的功能性食品市場規模已經接近20億美元,而同期舊監管條例下的特定保健用食品銷量卻無增長。新的功能性食品僅用了4年不到的時間就達到了發展了28年的特定保健用食品市場規模的約1/3。

中國也正在面臨老齡化這個人口結構的世紀難題:中國人口的老齡化程度正在加速加深,預計2020年老年人口達到2.48億,老齡化水平達到17.17%;2025年,六十歲以上人口將達到3億,成為超老年型國家。

總是那么有趣的相似,正在面對老齡人口波峰洶涌浪潮的中國也同樣開始出現了功能性食品市場準入政策的松動。

2、從需求與供給的關系來看:激烈的結構性矛盾亟待解決,市場翹首以盼政策優化

目前功能性食品的相關政策嚴重阻礙了市場出清。

藍帽子規則下的很多保健食品陳舊腐朽,又因為過往問題頻出,非常不受老百姓消費者待見。

創新型功能性產品也有他們的難題。

在文章最開始有說到中國當前保健食品監管政策的弊病——新產品獲得準入資格的資金和機會成本非常高。于是絕大部分功能性食品創業品牌的產品都是作為普通食品上架。但是由于沒有獲得藍帽子所以無法在與消費者溝通時宣稱功能性效用,所以只能戴著腳鐐跳舞,打打擦邊球營銷,效率比較低。

我們了解到有一些即能看到消費者需求與痛點又能提供良好功能性食品解決方案的潛在優良供給因為政策的束縛導致各種阻礙成本太高,而選擇暫不入場,再觀望觀望。

也有些創業功能性產品選擇了直銷或微商等私域渠道,在這里他們可以規避監管,進行功能性宣稱。因為消費者對這些渠道原本就信任有限,商家只能通過激烈的功能性宣稱來刺激消費者購買。由于私域缺乏監管,一些無良商家和客服在這里把自己產品的功效吹破天際,而有點良心和責任感的商家的功效宣稱相對保守,這就造成了劣幣驅逐良幣,導致市場里充斥了許多聲量很大的低品質的產品和商家。

消費者在購買和使用這些商家的產品時實際效用跌破預期,于是對私域渠道與類似產品不信任感繼續螺旋式下跌。

如此循環,愈演愈烈,雪虐風饕。

這個結構性矛盾只能通過藍帽子準入審核的政策機制的優化來解決,別無他法。

好在,我們正在見證政策的松動與優化。

冬天已經來了,春天就在不遠處。

3、從政策角度看:國家宏觀戰略利好,行業監管與準入制度逐步優化

人口老齡化催化了行業整體政策的寬松化。如今國家宏觀戰略利好,微觀來看,功能性產品的準入、審核、監管制度都在逐步優化并變得友好。

宏觀層面,國務院在2016年印發的《“健康中國2030”規劃綱要》中指出,到2030年,健康產業總規模將突破16萬億元,其中我們預測屆時功能性食品的規模將超過1萬億。

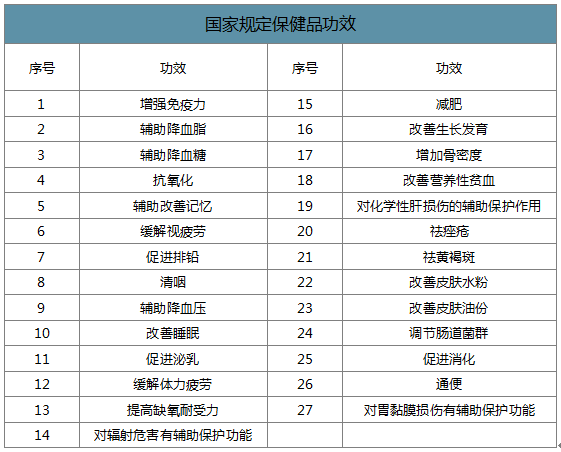

保健品食品下的功能宣稱范圍擴大,基本涵蓋了所有主流需求。國家食品藥品監督管理總局在2016年更新了保健品的功能范圍,涵蓋共27項主流功能性需求。

?

信息來源:國家食品藥品監督管理總局

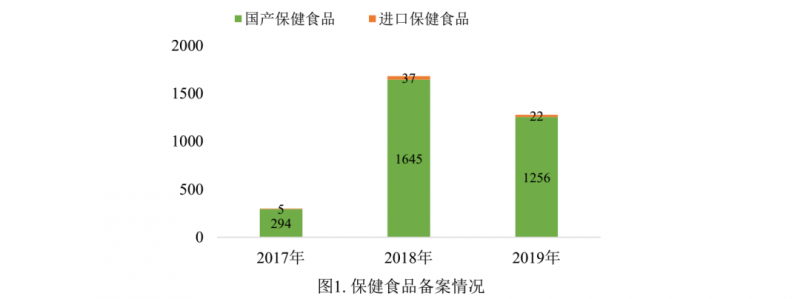

注冊制之外,增加了備案制審核,雙軌并行。2016年,《保健食品注冊與備案管理辦法》發布,增加了備案制審核,審核時間由注冊制的2-3年縮短了3個月。過往注冊制歸國家局管,而省級藥品監督管理部門可以直接審核管理備案制保健食品。此外,用于采用功能性成分備案制,審核鏈條也縮短了非常多。目前備案功能性成分只有一些礦物質與維生素,適用范圍比較窄,不過隨著功能性成分備案庫的擴充,產品適用范圍會越來越廣。近年來,已有3000多個產品的獲得了備案制審批。

?

?

來源:國家藥品監督管理局

功能性成分備案目錄正在擴大。2019年4月,市場監管總局發布了輔酶Q10、褪黑素、魚油、破壁靈芝孢子粉和螺旋藻5種保健食品原料目錄的征求意見稿,相關保健功能涉及增強免疫力、抗氧化、輔助降血脂和改善睡眠;在2019年6月,備案可用輔料發布增補名單并向公眾征求意見,擬新增包括大豆磷脂、姜黃素、果蔬粉、低聚果糖等在內的17個輔料。這是繼保健食品備案制度實施以來,市場監管總局首次發布非“補充維生素礦物質”類備案原料的征求意見稿。

注冊產品檢測方法陸續發布草案,注冊審批的效率也將引來提升。2018年《保健食品檢驗與評價技術規范(2003版)》被廢止后,眾多企業暫停了新產品的注冊檢驗工作,2018年全年僅有10款產品注冊獲批。2019年市場監管總局組織啟動了對《保健食品檢驗與評價技術規范》的全面修訂工作,已陸續發布了《保健食品毒理學評價程序》、《保健食品用菌種致病性評價程序》及《保健食品衛生學理化檢驗規范》三個征求意見稿。據了解,為解決目前無功能評價依據的問題,《保健食品檢驗與評價技術規范(2003版)》與2012年修訂的9個保健功能評價方法將可能被合并為一個新版本盡快發布,其中功能評價方法不做重大改變,待后續再對評價方法進行深入修訂。2019年起,保健食品注冊速度開始穩步提升。截至2019年12月31日,已有342款保健食品。

作為整體政策寬松的催化劑,老年人口的健康當然也是國家目前的重點戰略。中國已將老年健康作為重點內容納入了《“健康中國2030”規劃綱要》、《“十三五”衛生與健康規劃》、《“十三五”健康老齡化規劃》等政策中。在《國民營養計劃(2017-2030年)》中,也明確要求要求開展老年人群營養改善行動。2018年9月衛健委組織擬訂的《食品安全國家標準:老年食品通則》等9項食品安全國家標準(征求意見稿)和《食品安全國家標準 運動營養食品通則》(GB 24154-2015)第1號修改單(征求意見稿)發布。

中國醫療保健系統遠不如日本發達,人口是日本的十多倍,現存保健食品們腐朽陳舊。我們可以預見,在未來的2-4年,相關政策進一步優化與落地實施后,中國的創新型功能性食品浪潮將比日本的“新功能性食品”更加洶涌澎湃。

4、從居民的膳食結構來看:惡化與失調,留給了功能性食品很大的空間

先來看兩組數據。

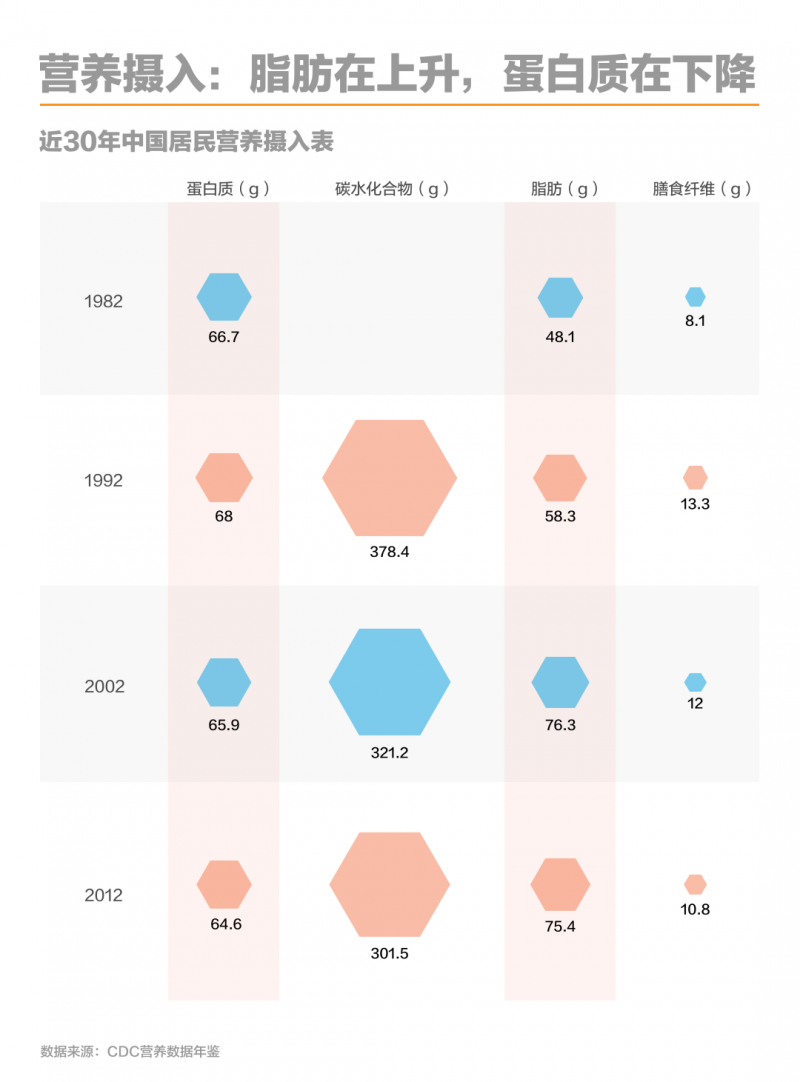

?

中國居民營養攝入的變化,來源:CDC營養數據年鑒

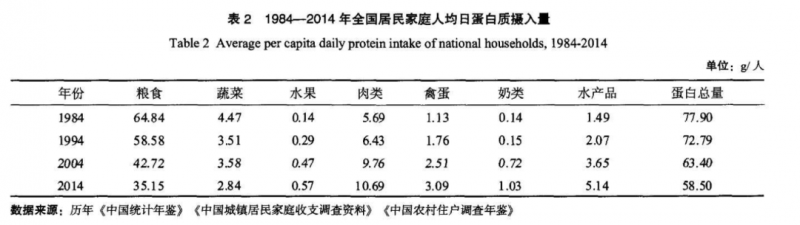

?

來源:羅潔霞 許世衛 / 中國居民蛋白質攝入量狀況分析

由于生活逐漸富足與西式飲食文化的入侵,中國的飲食文化與習慣在改革開放后變遷很大,從現代營養學的角度去剖析,能發現現在的普遍飲食結構中許多不足之處:

優質蛋白質攝入依舊偏低;

碳水比例過高,其中許多還是高GI碳水;

整體脂肪攝入過高,近年來還有逐年升高的趨勢,而其中不飽和脂肪酸比例非常少;

一些菜系里重油、重鹽與糖等調味品;

愛加草藥煲湯喝的地區居民,由于嘌呤等微量元素攝取過量,慢性腎病高發。

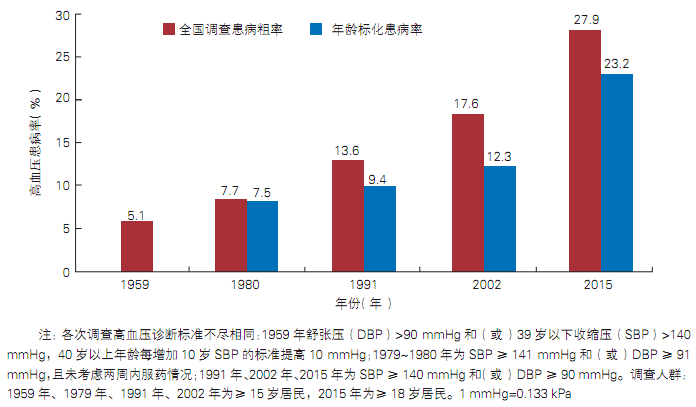

?

來源:國家心血管病中心組織

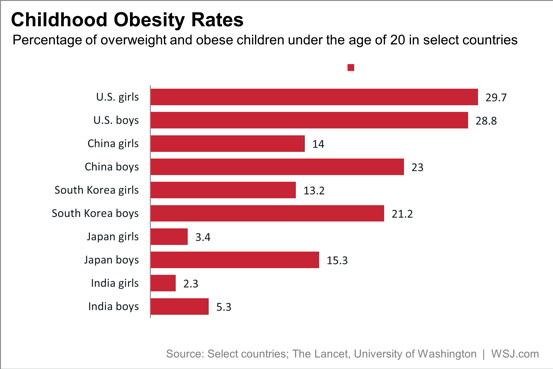

?

來源:華爾街日報

這種飲食結構的失調與惡化造成了中國的心腦血管患病比例與肥胖比例高企。如今中國高血壓患病率約為40年前的4倍,而肥胖在中國兒童中的患病比率直逼“世界最胖”的美國。

飲食習慣是黏性最高的習慣之一,因此飲食文化與習慣不太可能在短中期內發生什么較大的變化。因此中國居民目前的膳食結構中的失調給功能性產品留下了非常大的切入空間,如高蛋白、高不飽和脂肪酸、低快速碳水、無添加等標簽都可以擊中正在被逐漸滲透式認知到痛點。

值得注意的是,功能性食品產品更睿智的切入點是去順應這種有著巨大慣性的習慣,作為一個補充的產品形態去呈現,而不是與它去進行抗衡。

帶著這個思維,我們想聊聊一些反人性與飲食習慣的代餐產品形態。這些粉末狀的產品以物質營養主義為意識形態,難逃還原主義的緊箍咒,雖然趁著市場空白與流量紅利收割了一波,但是從用戶現在后知后覺的反饋明顯能看出產品的局限性與天花板。

產品缺乏嚴謹的科學實驗背書,有效性不足,使用方式反人類與飲食習慣,自然復購率一片慘淡。這種產品原生缺陷帶來的低復購率,可不是通過燒錢投放或者與消費者溝通時說“體重管理”不說“減肥”這種場景暗示的文字游戲就能解決的。

中國消費者與西方消費者不一樣,我們在“吃這件事上寄予了許多情感訴求,并且“中國胃”不是說著玩的,不同人種的消化系統確實存在差異,copy to China 不是在所有品類上都行之有效。

順應人性與飲食習慣,規避物質營養主義的局限性,正餐化的功能性代餐產品形態是中國市場里代餐產品的最優形態。而粉末狀的還原主義代餐產品更適合做垂直的、專業的產品,作為正餐補充。

5、從創業的基本面看:整體創業環境變得友好,產品力是永恒不變的第一性原理

對于功能性食品品牌來說,近年來創業門環境友好了非常多。

如前文所提,政策方面正在準備逐步開閘放洪。

供應鏈與研發方面,門檻已經比較低。現在很多上游供應商能為品牌方提供從研發-采購-生產的完整解決方案。創業品牌甚至不需要自己搭建一個研發或產品團隊,只需專注品牌、渠道及營銷即可。當然,中長期來看良好的研發能力還是一個功能性食品品牌的核心競爭力。

渠道與營銷運營方面,網絡社媒的席卷變革讓渠道、營銷與廣告投放的玩法規則恍如隔世。對于大部分食品消費品創業公司來說,早期的主戰場集中在線上,這里的消費者教育與觸達成本低、效率高,甚至更容易形成用戶的忠誠度。年輕品牌對比老牌企業,更懂如何通過新渠道觸達消費者并與其進行溝通,在功能性食品這個消費者溝通非常重要的品類里,創業品牌反而具有一定的稟賦優勢。

另外,品類里巨頭的缺失給了功能性食品創業品牌們非常大的生存空間。國內的食品消費品巨頭們在功能性食品這個品類更多是以單一單品試探性地切入,資源傾斜的力度不大。藥企巨頭們在做食品消費品這件事上基因差了一截,雖有偶一為之,但我們目前沒看到比較成功的嘗試。

然而,入場門檻降低與缺乏龍頭鎮場也帶來了相應的問題與挑戰,需要警惕。

由于缺乏自主研發能力,嚴重依賴上游供應鏈,目前一些功能性品類里的產品陷入了同質化競爭。如市面上絕大部分代餐品牌都是那么兩三家工廠在代工。雖然品牌也給上游工廠提一些差異化設計需求,但工廠們出于成本考慮,一般還是基于原始配方進行調整,這樣造成了各家品牌的產品沒什么差異化。

產品同質化嚴重,品牌們只能在營銷和渠道上發力。由于目前許多品類里都還有流量紅利,所以現在這種輕研發重營銷運營的打法還能奏效。但這種狀態并不是一個健康的品類競爭狀態,于品牌于消費者而言都不是。

目前市面上有許多缺乏嚴謹科學試驗背書的產品大行其道,這些產品往往缺乏有效性,消費者使用三五回后發覺無效便失去信任。具體品類或品牌我們就不說了。有一些品牌甚至做出了小丑式營銷,把消費者對產品的群嘲作為博得注意力的手段,舍本逐末。功能性食品品類是最需要消費者信任基礎的品類之一,這樣自損八百殺敵的行為非常容易一顆老鼠屎壞了一鍋粥,損害中國本土功能性食品創業品牌的形象,讓消費者對本土品牌失去信任。

請對消費者和同行都抱有一些責任感和敬畏之心,不要把蛋糕打翻。

在同質化競爭非常激烈、品牌們都在拼廣告投放時,用戶留存與復購率成了品牌的生命線。若沒有一定的復購率,在市場充分競爭條件下各家產品的毛利率水平肯定不能支撐起一個漂亮甚至是正的ROI,更別提滾起雪球或者轉起飛輪。

產品力永遠是是功能性食品品牌發展的第一性原理。在品類流量紅利耗盡后,拼的還將是誰的產品真的有效,誰的產品解決了“好吃”與“健康”這個永恒難題,誰的品牌建立起了消費者的信任。

6、從細分消費者人群的需求來看:肉眼可見的品類市場空白——產品切入機會漫談

?

?

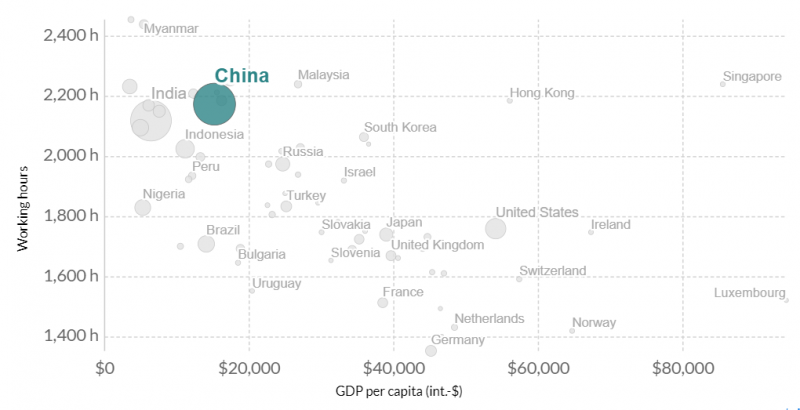

數據來源:World Bank,2015年

中國人均工作時長位居世界前列,在高線城市里996的工作者們只會更甚。過長工作時常與極高的工作壓力,自然帶來了許多功能性需求——安神睡眠、緩解焦慮、腦功能、口服防脫發等,這些功能在國外已經有了非常成熟的產品和消費習慣,但是目前國內的體量和聲勢還是沒有起來。

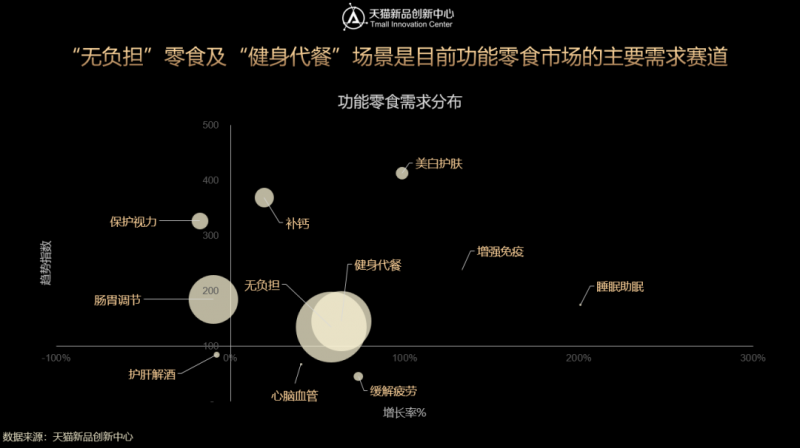

根據CBNData今年8月的數據,目前在天貓上最大的三個功能性食品品類還是比較傳統的低糖低脂、體重管理、腸胃調節,針對其他需求的產品目前市場規模還比較小。

?

?

功能性食品需求分布,來源:天貓新品創新中心

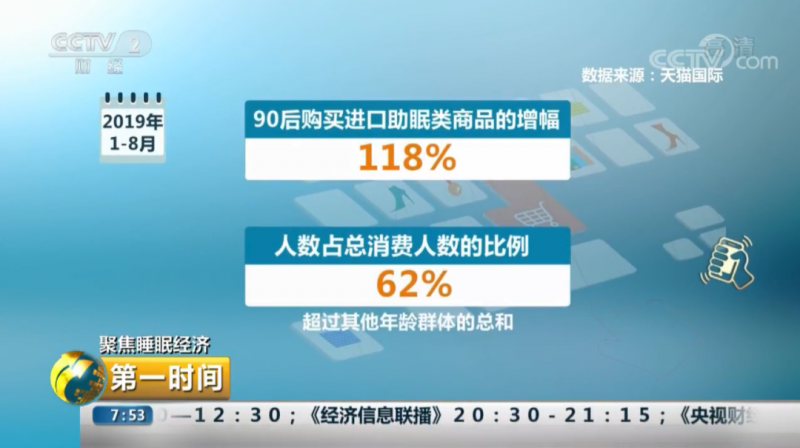

天貓上睡眠相關類的產品銷售額近年來增長近200%。央視財經也曾報道,2019年1到8月,助眠類用品、保健食品的成交量大幅增加,其中90后成為消費主力(央視報道的政策性導向不言而喻)。

?

?

央視報道,圖片來源:網絡

國內助眠類功能性食品市場起步相對較晚,美日非常早年就推出了具有助眠功效的食品飲料,市場內產品紛繁多樣,消費者教育也較為到位。

據世界衛生組織的數據,我國各類睡眠障礙者約占人群的38%,遠高于世界 27%的比例。中國這個品類的消費端還處于早期使用者(early adopters)階段,但是有的深度和廣度讓這個細分品類有足夠的潛力。

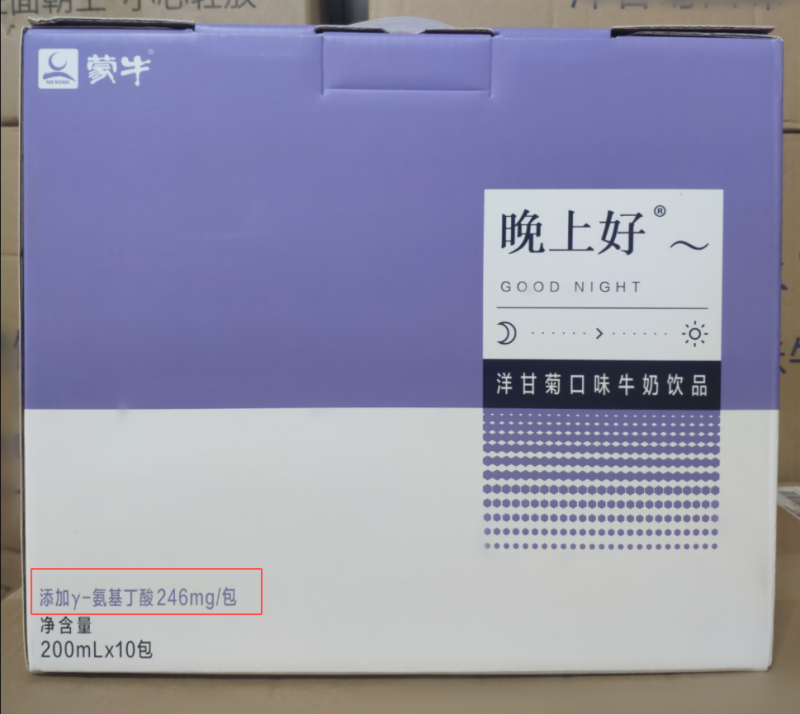

國際上有關睡眠的產品的主流有效成分有兩種,γ-氨基丁酸(GABA)和茶氨酸(L-Theanine),這兩種成分分別在2009年和2014年被中國衛生部批準作為食品原料用于食品生產加工,成分都比較全能,除了有助睡眠之外,還能安神舒緩、有助于記憶力和專注力,且副作用比較小。

國外使用這兩種成分的產品非常多,但是絕大部分產品只抓住一到兩個功能去進行消費者溝通,而不是選擇把相關功能都打個遍。并且打助眠功能的產品非常少,更多的是打安神舒緩和腦功能。原因這兩種產品是通過安神舒緩來達到助眠的作用,與睡眠沒有直接的關系,主打睡眠功能容易因為效果有限而引起消費者的負面反饋。

?

國外產品的功能宣稱矩陣,來源:FoodPlus

而國內采用GABA或L-Theanine的功能性產品則幾乎都選擇了宣稱助眠這個功效。

?

?

蒙牛晚上好睡眠牛奶,圖片來源:網絡

中國人平均心理健康狀況認知水平遠低于發達國家平均,這種大環境下,安神舒緩非剛需,并且替代品也很多。因此我們不看短中期內好安神舒緩類功能性食品在中國的生長土壤,盡管這類產品在國外早已蔚然成風。

腦功能若結合功能性食品可以在中國則有非常多的消費場景,白領、學生,在相關政策松動優化后,我們樂觀看好腦功能這個場景。目前由于無法正面營銷,所以目前這個品類被束縛住了。體重管理類產品,可以通過卡路里這個消費者認識度非常高的數據來間接營銷減重的功效。腦功能場景則沒有一個卡路里這樣認知度高的介質,目前品類推行阻力非常多。

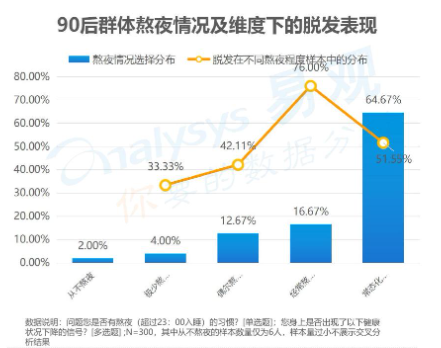

防脫發也是一個剛性需求。根據易觀的數據,超過90%的90后有熬夜的生活習慣,常態化熬夜超過了60%,其中半數以上的人擁有脫發的表現。

?

來源:易觀

大家總是開玩笑說,中國的男性消費群體是“不如狗”般的存在,非常不受大部分品牌待見。但是從防脫相關產品就可以看出,產品如果觸及到他們的剛需時,他們總體上來看是一個非常“人狠話不多”話不多的消費者群體。

?

?

數據來源:CBNData

根據CBNData的數據,男性群體在天貓上的高端養生品消費額也一直高于女性。總體來看,若保健食品準入機制與相關營銷政策進一步松動,中國完全擁有誕生兩三個Hims的土壤與空間。

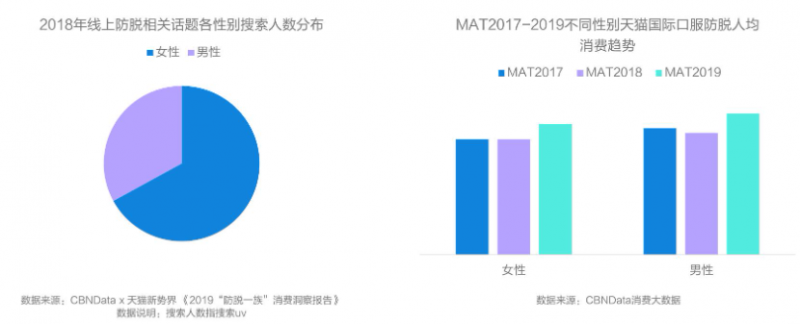

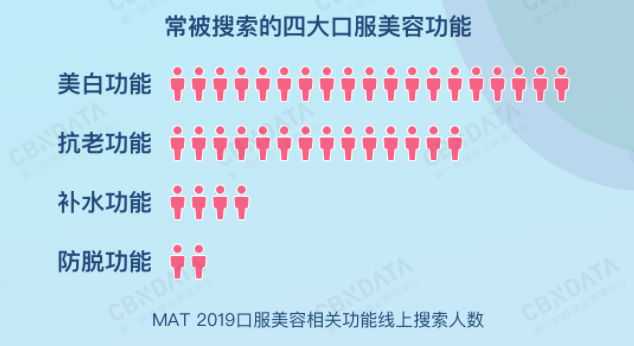

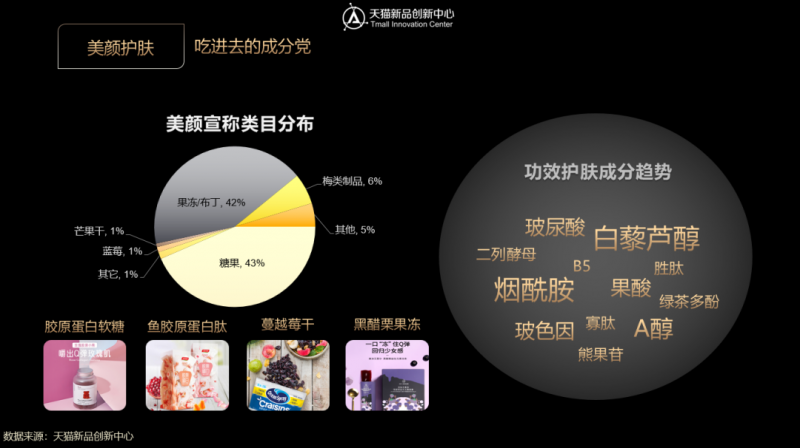

口服美容是這兩年的一個熱門方向,據CBNData的數據,相比較2018年,2019年無論是消費規模還是消費人數,都有了將近翻倍的成長,其中超過50%的消費者為90后,消費人數來自于二線城市,其中超過80%為女性。美白和抗衰老是最重要的功能趨勢,熱門成分有玻尿酸、煙酰胺、膠原蛋白與白藜蘆醇等。此外,這些產品的形態85%都為糖果或者布丁。

這個品類的產品成分和形態同質化嚴重,品牌決勝的戰場在營銷端,種草能力與客戶運營留存能力是生命線。

?

口服美容產品的線上數據,圖片來源:CBNDATA、天貓新品創新中心

別忘了銀發市場,當老年人功能性食品的具體細節要求落地時,相關產業鏈將會拔地而起,中國有這樣的土壤讓這些產品枝繁葉茂。

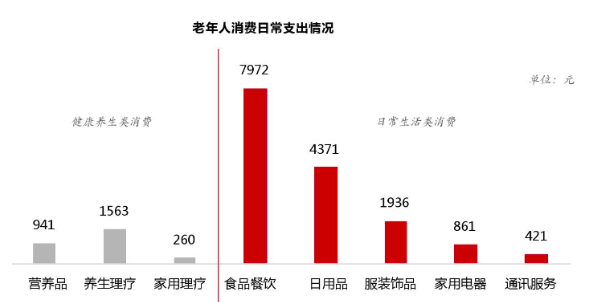

?

數據來源:普華永道思略特

目前我國老年人在“養生”上的消費觀念已有非常良好基礎。

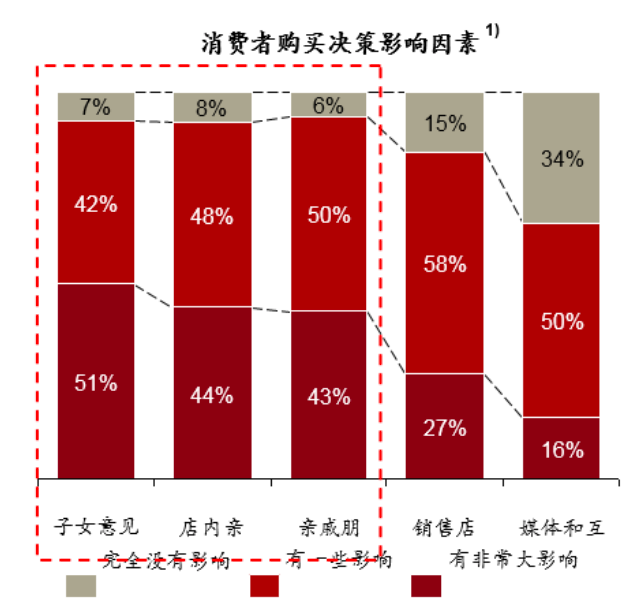

雖然年輕創業者無法如同跟年輕人一樣跟他們去共情,但是老年人的消費決策受子女影響非常大。

?

數據來源CNRS

這屆老年人和他們的子女們在過去這些年里經歷了一波又一波的無良低品質保健食品。政策打開之后,怎么讓他們重拾信任,重新構建中國功能性食品與老年消費者的關系,于行業于單個品牌來說都任重道遠。

老年人的痛點有:1)代謝紊亂的,如肥胖、高血糖、高血壓、高尿酸等;2)肢體障礙,行動不便;3)認知障礙、記憶障礙;4)咀嚼障礙;5)視力障礙。

這個部分旨在于探索宏觀上的結構性機會,篇幅關系,只舉幾個產品案例,具體的產品切入與創新方向暫不進行深入討論,歡迎有興趣的朋友們來和我們一起交流探討。

?

日本部分老年人功能性食品案例,圖片來源:網絡

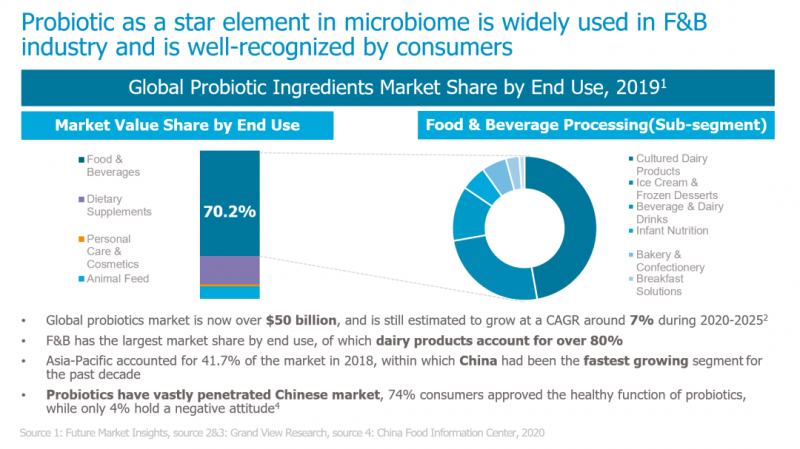

腸胃管理類功能性食品是一個非常大的存量市場,這其中很大一部分是由益生菌撐起的。

我們非常看好益生菌未來作為一個成分滲透如食品消費品行業中的各個品類里。

近年來基礎設施(冷鏈)的廣泛鋪陳,給活性益生菌產品的滲透帶來了非常大的便利。許多機構也培育出了在常溫條件下生存能力更強的菌株。

學術界對體內微生物的研究突飛猛進。以不同菌種的益生菌為例,從被關鍵起來的功能性來看,大有“包治百病”的態勢:清新口氣、降低患癌幾率、增強免疫力、可抑制嘌呤吸收、降低尿酸值、減緩痛風、預防過敏、預防濕疹、改善膚質、增強腦功能……因為體內微生物和免疫系統、各種代謝反應等身體機能息息相關,有的學者甚至開始把腸道微生物視為身體里最重要的器官。

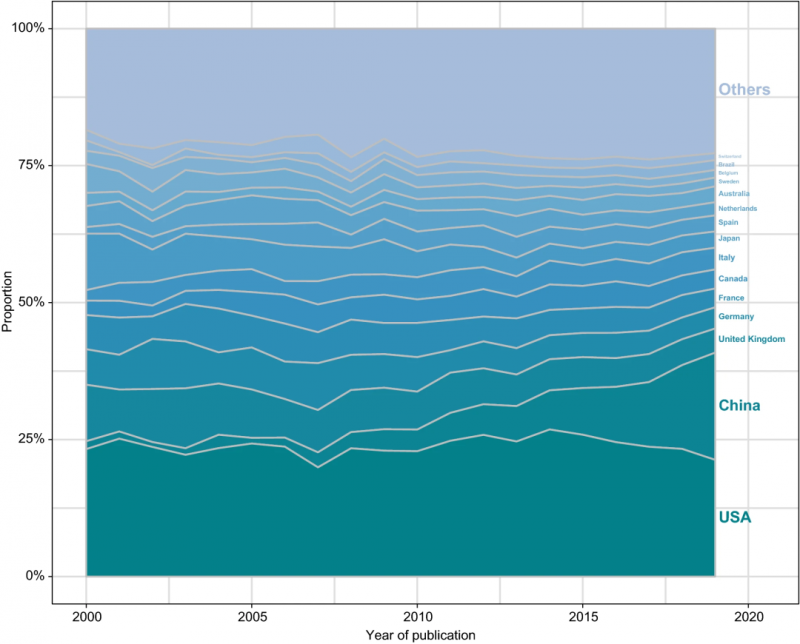

近年來國內學術界也對益生菌的研究熱情高漲,文獻發布數量高速增長,目前已擠據世界前列。

?

各國發布的有關腸道微生物的研究文獻數量占比,來源:Danyi Li, Chunhui Gao / Seven Facts and Five Initiatives for Gut Microbiome Research

全球來看,益生菌有70%被運用在了食品飲料行業里,其中超過80%又被用來做發酵乳相關產品。

?

全球益生菌市場情況,來源:FoodPlus

益生菌發酵乳產品一片紅海,更加值得期待的是結合前沿功能宣稱的創新型產品形態的活性菌產品(如半現制飲品、冷藏烘焙糕點等),用“活性益生菌+”概念探索市場。

活性菌飲品等是個有一定門檻的創業方向。除了需要冷鏈運輸外,益生菌對產品風味的影響隨時間推移而改變,需要嚴格控制庫存流轉周期以保證風味,這些對公司的庫存、物流、成本、資金鏈管理提出了非常精細化的要求。

難走的路自然人也少,研發、運營、渠道上的壁壘將能擋出去非常多的競爭者。