今天,我們特別編譯中國疾病預防控制中心營養與健康所的丁鋼強和張兵團隊發表的題為“Nutrition transition and related health challenges over decades in China”的文章,共同關注中國居民的營養問題。

摘要:中國飲食現狀及面臨的挑戰

改革開放以來,中國經濟持續快速發展。出臺的各種經濟、教育和衛生政策不僅促進了中國社會的發展,同時也極大地影響了中國居民飲食結構和營養不良相關問題的進展。

本綜述的目的是全面回顧中國成年人的飲食營養狀況以及后續所面臨的健康挑戰。數據來源主要為1982年、1992年、2002年和2010~2012年中國全國營養調查(CNNS)和報告以及1989~2015年中國健康與營養調查(CHNS)。

幾十年來,中國成年人的飲食結構發生了顯著變化,主要變化有:谷類和蔬菜攝入量減少,以豬肉為主的動物性食物攝入量增加;雞蛋、魚和奶制品的攝入量隨時間推移有少量增加,但仍處于低水平;食用油和食鹽的攝入量遠遠超過了推薦量;以脂肪為主的供能來源和“隱性饑餓”現象仍然很突出。

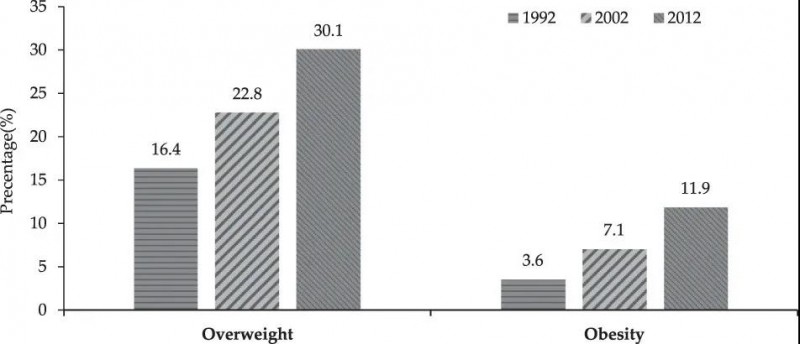

盡管營養不良的問題仍未完全解決,但相關疾病方面略有改善,超重和肥胖已成為突出問題,成年人的患病率分別從1982年的16.4%和3.6%分別上升到2012年的30.1%和11.9%。

綜上所述,本文綜述了我國營養水平與營養不良現狀中存在的一些突出問題,特別是營養不良與營養過剩的雙重挑戰。應加強對營養特征的動態監測,從國家、社會、家庭和個人層面提出有效的營養改善策略。

背景介紹

國民營養健康狀況是衡量一個國家經濟社會發展、衛生保健水平和人口素質的重要指標,也是制定國家公共衛生戰略和疾病防控戰略的重要信息。近幾十年來,中國經歷了快速的經濟轉型并取得了顯著的進步。與此同時,居民的預期壽命有所提高,營養和健康狀況也得到了改善。伴隨這些經濟轉型和社會變革而來的是人口老齡化、快速城市化和工業化以及不健康的生活方式1~4。

第二屆國際營養大會上通過了《營養問題羅馬宣言》并達成共識:某些社會經濟和環境變化會影響飲食和身體活動模式;肥胖和非傳染性疾病易感性的增加是由于久坐不動的生活工作方式和高脂飲食(尤其是飽和脂肪酸和反式脂肪)、高糖飲食、高鈉鹽攝入。《營養問題羅馬宣言》還重申了營養不良的定義,其中包括營養不足、微量營養素不足、超重和肥胖5。

食物消費結構的轉變、飲食多樣性的增加以及飲食行為的改變,對以谷物和蔬菜為主、動物性食物為輔的中國傳統飲食模式產生了重大影響。一些學者認為這種傳統飲食模式其實在適量攝入的前提下是最為健康的。

但是隨著傳統飲食模式的轉變,谷類、低脂、雜食的飲食模式正在被西方飲食所取代,谷類和蔬菜的攝入量減少,而動物性食品、加工食品、含糖飲料以及高能、高脂、高糖和高鹽(HEFSS)的超加工食品的攝入量增加7~10。

這一轉變導致中國飲食模式中的宏量營養素組成發生了實質性變化,由高碳水化合物飲食結構轉向高脂肪飲食結構,并伴隨著營養不良、營養過剩及相關非傳染性疾病等健康方面的負面變化11,12。雖然營養不良和營養缺乏疾病仍然是不應忽視的問題,但隨著超重和肥胖流行率的迅速增長,主要問題正轉向與飲食有關的非傳染性疾病。

中國正處于發展關鍵期,同時也面臨著新的挑戰,充分理解這一時期中國居民營養與健康狀況將有十分長遠的意義。同時,這也響應了《營養問題羅馬宣言》提出的共同愿景——消除所有形式的營養不良。

本綜述旨在全面回顧中國飲食攝入趨勢和面臨的相關健康挑戰。相關數據來源為1982年、1992年、2002年和2010~2012年中國全國營養調查(CNNS)和國民營養報告,以及1989~2015年中國健康與營養調查(CHNS)4,13~17。

問題1:飲食結構從植物性飲食轉向動植物性飲食

2016年版中國居民膳食指南(CDG)倡議合理均衡的飲食模式是:食物多樣,谷類為主;吃動平衡,健康體重;多吃蔬果、奶類、大豆;適量吃魚、禽、蛋、瘦肉;少鹽少油,控糖限酒;杜絕浪費,興新食尚18。

中國的傳統飲食包括谷物和蔬菜,以及少量動物性食物。而1982~2012年,中國居民對谷物類(509.7g/d降至337.3g/d)、塊莖類(179.9 g/d降至35.8 g/d)和蔬菜(316.1 g/d降至269.4 g/d)的攝取量顯著下降15,16,19。

CHNS的調查發現,1989年至2006年和1991年至2011年期間成年人谷物和蔬菜的攝入量也呈現了相同的趨勢20,21。

此外,由于加工技術的進步,各種精加工米面產品的絡繹不絕,使得粗糧消費量顯著下降。CDG仍需強調粗糧與大米或/和小麥搭配重要性,并適當增加粗糧和塊莖類替代傳統主食。

此外,水果(37.4 g/d增加到40.7 g/d)、乳制品(8.1 g/d增加到24.7 g/d)、雞蛋(7.3 g/d增加到24.3 g/d)和堅果(2.2 g/d增加到3.8 g/d)的食用量略有增加15,16,19。雖然這些攝入量有所增加,但總體攝入量仍維持在較低水平,并遠遠低于CDG的推薦攝入量——中國居民對水果、乳制品、雞蛋和堅果的攝入仍需增加。

問題2:動物性食品消費增長迅速,豬肉占肉類消費主導地位

CDG建議,魚類、家禽、蛋類和瘦肉的適量攝入是均衡飲食模式的重要組成部分。然而,在1982~2012年期間,中國動物性食品的平均攝入量持續大幅增加,從52.6 g/d增長到137.7 g/d。畜禽消費量尤其遠高于推薦攝入量,從34.2 g/d增加到89.7 g/d(圖1)15,19,49.9%的成年人對畜禽的食用量超過了膳食建議量22。

蛋類和魚肉海鮮類的攝入量低于推薦水平。2015年,僅有42.9%的成年人食用了魚類和海產品,并且77.3%的成年人未達到CDG建議的40~75 g/d攝入量23。

動物性食品攝入在飲食結構的轉變中起著重要作用。由于肉類(特別是高脂肪豬肉)攝入量增加,制定針對這一問題的相關策略并采取行動勢在必行。最重要的策略應該是鼓勵食用家禽、魚或海鮮類以替代豬肉。

圖1.中國動物性食品消費趨勢:圖示從左到右分別代表豬肉、其它牲畜肉類、內臟、家禽、魚和海鮮、雞蛋的攝入量。數據來源:1992年、2002年、2010~2012年全國營養調查和國民營養報告。

問題3:油鹽攝入水平居高不下,調研統計方法亟需改進

1982~2012年,每日食用油攝取量由18.2 g/d逐漸增加至42.1 g/d。在過去的幾十年里,每日食鹽攝入量從12.7 g/d下降到10.5 g/d15,19。

目前食用油和鹽的攝入量仍然都遠遠高于CDG的建議值。CHNS的統計結果顯示,分別約55.9%和71.8%的個體攝入食用油和食鹽的量超過了中國推薦攝入水平24。高油高鹽飲食與慢性疾病的風險增加密切相關。因此,控制我國居民的油鹽攝入是當務之急。

另一個存在的問題是傳統飲食調查方法評估食用油和鹽的攝入量的準確性面臨挑戰。

例如,外出就餐和預包裝食品的攝入量正在迅速增長,這是營養轉變的一個重要特征。2012年中國居民外出就餐的比例約為20.2%。有證據表明,外出就餐與高油鹽攝入量有關26,27。2011年,城市成年人對預先包裝食品的消費率為85.3%28。

傳統飲食調查方法多使用家庭稱重核算方法評估食用油和食鹽的消耗量,而這種方法無法獲取外出飲食和預先包裝食品中的油鹽攝入量,因此,結算結果可能會被低估。在餐飲業和食品加工業倡導減少油鹽也是中國控制油鹽攝入的一個關鍵工作方向。

問題4:宏量營養素中攝取能量的比例不健康

中國居民平均每日卡路里攝入量呈下降趨勢,從1982年的2491.3kcal/d下降到2012年的2172.1 kcal/d,其中,碳水化合物每日攝入量從70.8%下降到55.0%,脂肪每日攝入量超過了CDG建議值,從1982年的18.4.0%增加到2012年的32.9%(圖2)14,15,19。蛋白質供能的比例也略有增加,其來源主要包括谷類和動物性食物。

每日能量攝取量或碳水化合物能量攝取量百分比的下降主要與谷物攝取量的減少有關,值得注意的是,動物性食物的能量攝取量百分比和純能量食物攝取量在過去幾十年里大幅度增加。成年人能量攝入水平的變化趨勢凸顯了國民飲食結構正在向高脂飲食轉變。

圖2.CNNS調查圖示:1982~2012年中國人對碳水化合物、蛋白質和脂肪熱量來源的占比趨勢變化。從左到右分別代表碳水化合物、蛋白質和脂肪。數據來源:1982年、1992年、2002年、2010~2012年全國營養狀況調查和全國營養報告。

問題5:“隱性饑餓”高發仍成問題

世界衛生組織(WHO)將微量營養素缺乏或營養不均衡稱為“隱性饑餓”29。攝取足夠的谷類、蔬菜、水果、乳制品等食物,可確保各種營養素的均衡攝入;而當這些食物攝入不足時則會導致營養缺乏。

從1982年到2012年,鐵元素的日均攝入量是達標的,符合推薦攝入量(1982年37.3mg,2012年21.5 mg)。這與過去幾十年動物性食品消費的急劇增長密切相關。

然而,每天攝入的視黃醛、硫胺素、核黃素、抗壞血酸、鈣元素和鉀元素的平均量仍遠遠低于推薦值。CHNS的統計結果顯示,2015年,超過50%的成年人視黃醇、硫胺素和維生素C的攝入量仍然低于平均需求量,其中,核黃素攝入低于平均值的成年人比例超過85%,鈣攝入量不足的成年人超過95%30。

主要微量元素的不足可能是由于谷物攝入量下降,精制谷物加工占主導地位,粗糧、蔬菜、水果、乳制品等攝入不足等原因導致的。

值得注意的是,盡管鈉攝入量從6268.2mg降至5702.7mg,但仍遠遠高于CDG建議攝入量15,19。而且由于越來越多的人在外就餐,并且食用加工食品和預包裝食品,因此很難準確估計鈉的攝入量。

“隱性饑餓”不僅影響人類健康,而且影響經濟發展。2002年全國營養調查數據顯示,中國成人營養補劑利用率僅為5.1%31。在中國居民存在多種微量營養素攝入不足的情況下,需要適當添加補劑以確保人們獲得適當的維生素、礦物質和必需營養素,這有助于防止微量營養素營養不良或“隱性饑餓”。除了建議的更多攝入蔬菜,水果,乳制品和其他食物之外,補劑也不失為一種方案。

中國現狀:多重健康挑戰并存

隨著膳食結構和整體飲食環境的轉變以及城市化進程的加快,中國國民的生活方式和工作條件都有了很大改善。新技術的獲得、服務業的崛起以及不再以農業為主體的經濟模式轉型,使得我國發生著向辦公室職業(久坐)和體力勞動強度降低的重大轉變32。電視機和電子產品持有量大幅增加,潛在導致了人們戶外活動的減少。這些轉變都給健康帶來負面影響(如,非傳染性疾病)。

(1)體重過輕和貧血

2012年,有6.0%的中國成年人體重過輕(體重指數BMI小于18.5 kg/m2為標準),較1992年下降了3.7個百分點。中國人口貧血發生率明顯下降,由2002年的20.1%下降到了2012年的9.7%14,19。

(2)超重和肥胖

在過去的幾十年里,中國超重和肥胖的患病率加速增長。根據中國標準,1992年成人超重和肥胖的患病率分別為16.4%和3.6%,并于2012年分別穩步上升至30.1%和11.9%,超重和肥胖的成年人數量增加了1億多人(圖3)14,15,19。此外,超重和肥胖的比例約為3:1,肥胖在未來還有很大的增長潛力。

圖3.1992~2012年中國成年人超重和肥胖患病率:從左到右的圖例分別代表了1992年、2002年和2012年的調查周期。數據來源:1992年、2002年、2010~2012年中國全國營養調查和全國營養報告。

內臟型肥胖(腹部肥胖癥)反映了脂肪在體內的分布,特別是內臟脂肪堆積的程度,它是慢性疾病的致病風險因子。內臟肥胖率(男性腰圍≥90 cm,女性腰圍≥85 cm)也在過去幾十年迅速上升,2012年的數據為25.7%33。CHNS結果顯示,腹部肥胖癥明顯增加,從1993年的18.6%上升至2009年的37.4%34。快速增長的腹部肥胖已成為我國亟待解決的公共健康問題。

(3)高血壓

根據《2010年中國高血壓防治指南》,2012年18歲及以上人群高血壓患病率為25.2%。與2002年18.8%患病率相比,呈上升趨勢35。

此外,《中國高血壓調查》顯示,2015年高血壓和高血壓前期總體粗患病率分別為27.9%和39.1%。高血壓的感知率為46.9%,治愈率為40.7%,控制率為15.3%36。雖然對高血壓的研究、治療和控制有了明顯改善,但仍遠低于西方國家,并與顯著的超額死亡率相關36,37。

(編者注:粗患病率指某一時點每1000人中患某種疾病的人數。該指數包括所有已知沒有致死、沒有重大傷害或痛苦很小的病例,也包括特定時期內新出現的病例;疾病流行率是當前健康狀況的“快照”,它可以反映特定時點上人口的健康狀態;超額死亡率是指流行高峰期的觀察死亡率與非流行期季節性死亡率基線之差。)

(4)糖尿病

在過去的幾十年中,18歲及以上人群患糖尿病幾率顯著增加,從2002年的2.6%增加到2012年的9.7%35。2016年版《疾病帶來的全球重任》研究報告顯示,從1990年到2016年,各年齡段糖尿病患病率從3.7%上升到6.6%,糖尿病死亡率上升至63.5%38。國際糖尿病聯合會出版的《糖尿病圖集》第8版中,預計中國的糖尿病患者數量為1.14億,約等于全球糖尿病患者的四分之一。糖尿病的認知率、治愈率、控制率分別為36.5%、32.2%、49.2%40。

(5)心血管疾病

心血管疾病的患病率和死亡率在中國也呈現上升趨勢。據估計,2016年心血管疾病的數量為2.9億41。2012年,全國每10萬人中有533人死于慢性疾病,占死亡總人數的86.6%。心血管疾病仍然是中國最高死亡率的病癥35。1980年至2016年,我國心腦血管疾病康復出院的患者年增長率為9.85%,與此同時,住院總費用也在快速增長。

心血管疾病在中國是一個巨大的健康負擔,該病癥的大幅增長是中國將要面臨的長期挑戰。因此,需要制定有針對性的控制和預防戰略,以減少風險因素,從而減輕這一疾病負擔。

傳統調研方法面臨的挑戰

此外,中國的營養工作也面臨著挑戰。目前常用的調研方法是針對于中國居民傳統飲食方式的,但由于飲食行為的轉變——越來越多的人外出就餐和食用預包裝食品,以及食品加工工業的蓬勃發展,想要準確地利用膳食調研方法捕捉個體飲食情況變得越來越難。

此外,飲食調查往往是在一段時間內集中進行的,并未考慮食物的季節性,因此,它不能真正代表所有的季節。

另外,各種各樣的食品不斷涌入市場,需要食品成分數據庫不斷更新和完善(尤其是預包裝食品的成分)。

未來應根據飲食行為的轉變和科學技術的發展,結合多種技術對飲食調查進行改進,以期獲得相對精確的飲食數據。

解決策略:政策、技術和專業知識是促進中國健康和可持續營養的關鍵

盡管在過去的幾十年里,中國已經在改善營養方面取得了重要進展。水果、乳制品、雞蛋的消費量有了適度增加,同時,盡管鈉的攝入量仍遠高于CDG的推薦值,但是有所減少。此外,體重過輕、營養不良和貧血的患病率已經大大降低。

目前的研究調查表明,中國正在經歷一場營養結構轉型和面臨著營養不良和營養過剩的雙重挑戰,包括不平衡的膳食結構和微量營養素缺乏,這都導致了慢性非傳染性疾病患病率和死亡率高于傳染病的患病率和死亡率。

總而言之,慢性非傳染性疾病防控工作面臨著巨大挑戰。政府與相關部門需要采取有力有效的措施,以遏制慢性非傳染性疾病的發生,改善營養和健康狀況。

2016年《全球營養報告》提出了戰略目標——到2030年結束各種形式的營養不良42。營養與國民健康密切相關,需要國家、社會、家庭和個人共同努力改善飲食環境、行為和質量。

針對中國成年人所面臨的營養不良和營養過剩的雙重挑戰,以及中國營養推廣工作面臨的挑戰,政府實施了相關的營養政策。2016年,中共中央國務院印發了《“健康中國2030”規劃綱要》。這是一項在中國實施健康的行動戰略,明確主張以“健康飲食”為指導43。制定《國民營養計劃(2017~2030年)》,實施《“健康中國2030”規劃綱要》,提高全民營養意識,減少肥胖和學生貧血44。政府將始終如一地將營養改善和慢性病預防納入公共政策。

(1)控制HEFSS食品的攝入

隨著食品加工和餐飲業的快速發展,人們的飲食消費模式正向預包裝食品的高消費和外出就餐轉變,這可能導致飲食質量差(如攝入高能量、高脂肪、高鹽和高糖HEFSS食品)和慢性非傳染性疾病。

因此,要控制HEFSS食品的攝入,應針對食品加工和餐飲業提出相應的政策和措施,堅持“營養引導消費,消費引導生產”的理念。同時,要提倡嚴格執行低油、低鹽、低糖的烹飪方式或生產產品。餐飲、外賣平臺和食品工廠也需要科學的市場監管和消費引導。建議推進“營養健康+互聯網”服務,實現科技引導下的精準營養,提升供給和消費水平,形成營養健康新格局。

(2)宣傳教育

營養是一種生活方式,依賴于自律。因此,社區和學校應開展營養和科普教育,提高全民對營養和健康飲食的認識,特別是針對決定開展家庭營養和飲食計劃的戶主和處于習慣養成關鍵期的青少年。

(3)營養立法

營養立法將對改善中國的營養和健康現狀發揮重要作用。立法可以明確政府對營養和健康的職能和責任,充分利用營養資源滿足國家需求,建立保障機制,改善國民營養狀況和健康。因此,營養立法仍將是我國的重要工作。

綜上所述,整體膳食結構仍存在問題,中國成年人普遍的微量營養素缺乏。在這個轉變階段,營養的雙重挑戰凸顯出來,特別是超重和肥胖的流行。中國經濟繼續向前發展和轉型是不可避免的,在發展過程中,國民營養模式也將不斷面臨挑戰。因此,需要通過政府、多部門協作和個人參與來優化食品供應結構,加強營養教育,采取有效的干預策略來改善中國的營養現狀。