“媽,今年的褚橙快上市了,我預訂了一箱,咱們等著嘗嘗鮮。”

每年秋天,一年一季的褚橙即將上市,不少褚橙粉早已嗷嗷待哺,翹首以待這一年一次的美味。

2020年受疫情影響,包括冰糖橙在內的許多水果價格紛紛下跌,淘寶上最大規格冰糖橙的價格多在3~4元/斤,最低的甚至僅2元左右一斤。即便如此,包括云南高山在內的大量冰糖橙依然滯銷,果農們苦不堪言。

而同為冰糖橙的褚橙價格按照品相差異售價在10.8~18.8元/斤,價格基本和往年持平,是普通冰糖橙的四五倍,被人戲稱為“橙中茅臺”。和茅臺一樣的是,褚橙既貴還不愁賣。

2020年9月,本來生活網全網首發褚橙預售,上線僅2小時,已經突破去年預售首日的銷售額。這不禁讓人感嘆,同樣是橙子,卻是“旱的旱死,澇的澇死”。

冰糖橙價格和銷量冰火兩重天,中國果農該如何走出增產不增收的困境?農產品商業品牌是如何做品控的?國外優秀先進的品牌化案例又能給國內農產品哪些啟示?

?

脫貧容易致富難

近幾年,隨著各地脫貧攻堅戰進入沖刺階段,種植果蔬成了不少地區脫貧摘帽的重要手段。

淘寶、京東、拼多多等電商平臺在2020年也頻頻為扶貧助農打廣告。互聯網的加入拓展了蔬果的銷售渠道,但以“獻愛心”“博同情”為賣點的營銷顯然并非長久之計。

對國內市場來說,以橙子為例,供需不均衡的狀態始終存在。

從供給端來看,橙子是一個護城河并不深的產業。橙子對地理環境的要求不高,中國許多地方都能種橙子,臍橙、冰糖橙、綠橙等都是耳熟能詳的品種。

大量果農以個體戶形式種植同質化程度較高的橙子,果實質量往往層次不齊,無法達到統一高標準。

而為了增收,原先并不種植橙子的地區也開始栽種橙子,更是加重了低端橙在全國范圍內泛濫滯銷。結果便是用價格戰的惡性競爭去銷售橙子,實際效果卻不如人意,增產不增收的局面比比皆是。

從需求端來看,大多數消費者更想買到品質優良、值得復購的名牌橙,而不是電商頁面上打著“救救果農”標語、沒有品牌的“三無產品”橙。

偶爾的獻愛心雖說無傷大雅,但消費者購買的時候難免心里打鼓,只知道自己買了某地種植的橙子,其他的便一概不知。

國內水果的最大特點就是沒有品牌。

許多水果雖然擁有細分品種,但絕大多數都是以品種、產地作為區分。我們知道新疆阿克蘇蘋果、海南芒果,還知道一些網紅水果,比如《長安十二時辰》里提到的火晶柿子,可要讓你說出幾個水果品牌來,恐怕很難,反倒是進口水果的品牌知道的不少,比如新奇士橙、佳沛奇異果、都樂香蕉,等等。

《長安十二時辰》里可以吸的火晶柿子

除了沒有品牌,國內水果大多沒有統一嚴格的測度標準,與國外優質水果品牌相比,質量大多參差不齊。消費者買到好的是運氣好;買到差的也只能自認倒霉。這樣的結果導致了果品只會大打價格戰、附加值低、客戶忠誠度低的局面。

在這樣粗放式的種植經銷產業模式下,助農脫貧這樁好事儼然被做成了一錘子買賣,所謂的品牌化可持續發展道阻且長。

?

品牌故事火出圈

“一整年了,我只想記住一個橙子的味道。”

這是褚橙的宣傳文案,透出滿滿的自豪和底氣:褚橙是真的火。

這幾年火起來的農產品,都有一個共同點:會講品牌故事。這確是一種營銷手段,而一個好的品牌故事能夠幫助品牌迅速提升知名度,甚至火出圈。

橙界最有名的故事便是褚橙。

褚橙的品牌故事來自創始人褚時健。曾經的中國煙草大王,出獄后在耄耋之年二次創業種起了橙子。褚時健極具傳奇色彩的勵志故事本身就很“燃”,讓消費者未嘗味道已心生好奇。

此外,羅永浩、王石、胡歌、陳曉卿、蔡瀾等名人,皆為褚橙“自來水”,一個微博轉發能瞬間獲得千萬點擊量,極富感染力的品牌故事在互聯網營銷的加持下讓褚橙徹底火出了圈。

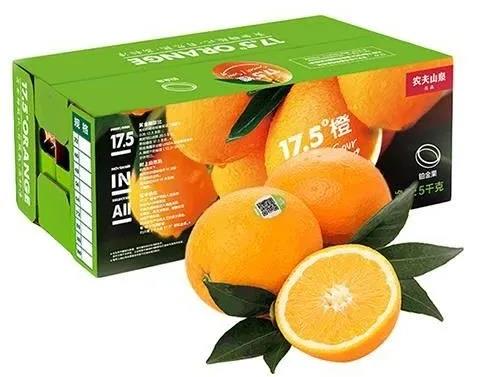

無獨有偶,與褚橙一起爭做“橙中茅臺”的農夫山泉17.5°橙的品牌故事則源于企業本身。

農夫山泉是國內飲用水的龍頭企業,品牌知名度早已無需多言。在對自家橙子的品牌宣傳上,農夫山泉也是下足了功夫,“八年培育,十年求索”凸顯了品牌的最大賣點——匠人精神。

17.5°橙指的是擁有平均17.5黃金糖酸比的臍橙,其獨特的酸甜口感實現了品牌差異化,提高了品牌商品的競爭力。和褚橙一樣,農夫山泉17.5°橙同樣選擇了名人打call的方式進行品牌宣傳。2017年,農夫山泉17.5°橙在京東商城首發,劉強東親自在自己的微頭條為其宣傳。

一個強有力的品牌背后往往都有一個頗具賣點的故事;又或者說,故事本身便是成就品牌的一部分。

品控是個吞金獸

無論品牌故事說得有多好,口味才是鑒定農產品品質的唯一標準。

如果說是互聯網把褚橙帶入了消費者的視野,那褚橙這些年越來越火,靠的則是實實在在的好口味。皮薄肉厚,一口咬下去就能爆汁,橙香四溢,口感細膩無殘渣。驚艷,是許多人第一次吃褚橙時的感覺,也讓消費者在吃褚橙的時候忍不住感慨一句:“貴有貴的道理。”

農產品產業鏈上的許多環節都有著各種不可控因素,這也正是農產品品控的痛點所在。

首先,種植環節完全依賴客觀環境,如地理條件、氣候溫度等,中小種植戶通常難以應對自然災害造成的損失。對絕大多數果農來說,他們不愿意接受一點點損失,能賣一個算一個,連品相差的果子都不舍得扔,何談品控?

其次,國內絕大多數果農對于水果如何形成高質量產業鏈幾乎一無所知。如何在種植過程中測量橙子的糖度、酸度?如何保證土壤和水源質量?這些都不是靠天時地利就能完成的。如何在水果采摘后最大程度保鮮?如何在運輸過程中保證快速安全?這些也都不是果農靠自己“搬磚”就能保質保量的。

果農的能力范圍僅限于上游種植,想靠自身打通整個產業鏈未免有些強人所難。

于是,與品牌合作,成為了許多農民的選擇。

與褚橙僅在自家基地種植不同,除了自營橙地外,農夫山泉還創立了新型的農商關系,即企業系統化管理之下的個人合作制。農夫山泉將自有果園承包給當地果農,并和優質的當地果園合作,進行統一管理,按質按量進行收購。

江西贛州信豐縣的果農李老漢種植臍橙已經20多年。他說,往年臍橙價格很不穩定,最低時每斤0.6~0.8元都賣過,大多數時候價格在1.3~1.8元之間。而在2015年和農夫山泉合作后,收購價一下子提到了2.66元,銷售收入從之前的30多萬元變成了50多萬元。

種植環節的品控抓牢了,驗收環節的品控自然也不能落下。

在農夫山泉贛南臍橙產業園區的全自動生產線上,每個橙子要被拍攝40張照片,精確測算每一個疤點面積,并進行自動稱重歸類,再對每個橙子進行無損紅外掃描,測定糖酸比。經過一道道嚴格的篩選,一個貨真價實的17.5°橙才能從農夫山泉的“黑科技工廠”中“出道”。

農夫山泉的智能化臍橙分選產線

這樣的“超級工廠”自然造價不菲。而且,由于橙子每年只有2~3個月的上市期,這也就意味著工廠每年只有兩三個月處于全速運轉狀態,其余時間幾乎沒有營收。

根據財新網的報道,2018年農夫山泉17.5°橙還處于每年虧損2000萬元的狀態,原因是“農業項目投入大,周期長,急不來”。可見,唯有大品牌才有底氣燒這個錢。

拒絕分散,擁抱集體

既然農業項目的沉沒成本較高,難道只有商業大佬們才能創立品牌嗎?農民自己或者地方政府有沒有辦法打造屬于自己的品牌呢?我們不防來看看國外農產品的“革命之路”。

其實,我國現在絕大多數農戶分散式經營走的正是發達國家過去的老路。

新西蘭奇異果產業從1904年開始的80多年間,始終處于自發、松散的種植、銷售時期。直到1988年在政府的協助下,2700多戶果農注銷了各自經營的品牌,組建了一個統一的銷售窗口——“新西蘭奇異果營銷局”,這也就是我們熟悉的佳沛(ZESPRI)的前身。

自此,果農們第一次切身體會到了什么叫“團結就是力量”。

新西蘭奇異果營銷局實為新西蘭奇異果產業的龍頭企業,營銷局完全由新西蘭果農構成并擁有。所有果農按照種植面積與產量的大小共同出資入股,并根據股份多少決定其在營銷局組建中的資金投入和年終分紅。

新西蘭奇異果營銷局的出現一改之前農戶各自為陣的種植狀況,避免了惡性的無序競爭,達到了資源整合的目的。

營銷局制定了統一的質量標準,從科研、生產、儲藏、包裝、運輸到銷售等各個環節都形成了一套高效、高質的系統,并進行嚴格管控,淡化地域特性,強化佳沛品牌概念。不僅極大地節約了研發成本和經營費用,同時也大大提升了奇異果的品質和附加值。

新西蘭奇異果營銷局雖然并非政府機構,也不是行業協會,但它所擔任的職責在其他發達國家的行業協會中卻屢見不鮮。

以美國新奇士橙協會為例,協會采用公司管理模式,由各地果農資源加入并成立包裝廠,包裝廠與果農簽訂合同,采用大規模專業化經營的方式進行收購、加工、包裝及后期銷售;果農只需要專心種地就行了。整個產業鏈不同環節各司其職,各取所長。

此外,農產品品牌化也離不開政府的大力扶持。日本的“一村一品”就非常值得我們學習。

“一村一品”在1979年由大分縣知事平松守彥正式提出,指的是一個村子發展一個富有地方特色的農產品或者產業,其中成功的案例有松阪牛、雪子壽司等。

日本政府耗巨資改善基礎設施,為“一村一品”發展提供資金、技術、市場開發等具體措施上的指引,同時建立了完善的農協體系。目前,日本99%以上的農民都加入了農協,從而克服了家庭經營的局限,提高了農業經營的規模效益。

專業的人做專業的事。

農產品是一個細分市場,有著較長的產業鏈。讓果農安心種地;讓機構塑造品牌;讓互聯網精準營銷;讓政府因地施策——只有將這些要素有機地捏合到一起,農產品品牌化的道路才能藤蔓繞梁,枝繁葉茂。

當年,褚時健在種橙子時曾經說過:“要種最好吃的橙子,超過新奇士!”期待中國能出現更多的“褚橙”;更期待中國的農產品品牌在不久的將來能走出國門,走向世界。

?