最近老藝術家患了咖啡癮,也在思考一個問題:在當下都市人都要靠咖啡續命的時代,談咖啡來回就“美式”“意式”“澳白”,為什么就沒有屬于自己的咖啡文化?

我們理解中的咖啡,基本上離不開要談格調。一直以來被大眾理解的咖啡,要不就是有錢人或者老外喝的,要不就是中產白領工作必備。

連某全球連鎖咖啡店,都在調侃氣氛組的段子,似乎在潛移默化定義咖啡,它是職場人“一酒解千愁”的中產標配,沒筆記本還不配喝咖啡了。

老藝術家還真想替咖啡喊冤,這頂小資中產的帽子太沉了。實際上準確來說,我們早有屬于自己的咖啡文化,而且接地氣多了。

有一種咖啡

就是要夠糙夠便宜

要是給咖啡拍一部紀錄片,歐美和澳洲的畫風是享受至上style,日韓國家能拍出性冷淡高級感。

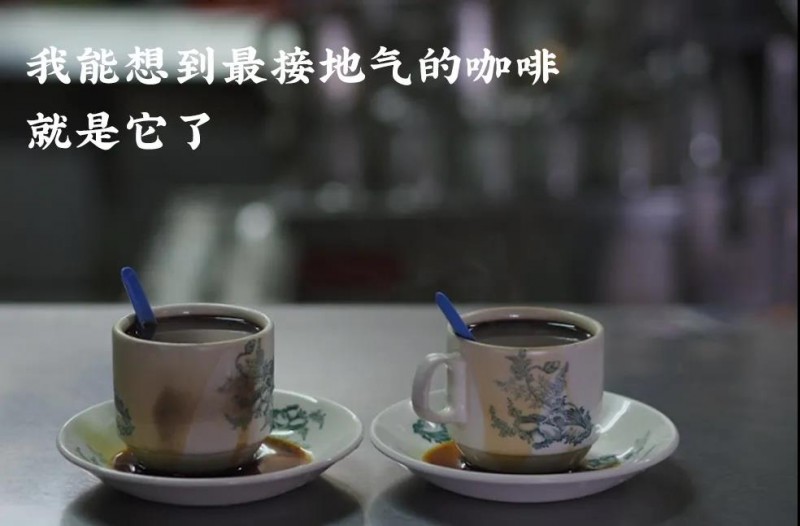

畫風一轉,在這么一個地方,你會看到滿嘴黃牙的阿伯,夾著對拖鞋走到一間又破又舊的早餐檔,叫一杯不到十塊錢的咖啡,一坐就是一整天。

△這才是屬于南洋咖啡的畫風/vimeo

別懷疑,這是屬于南洋咖啡的地盤,定位在東南亞國家華人片區或者我國的海南一帶。

如果咖啡對于很多人的印象是高富帥或者中產白領,那南洋咖啡一定是最老派,但又最叛逆奔放的搖滾草根。

它的另類首先體現在重口味,講的就是粗糙、濃烈、奔放。

△純正南洋咖啡/unsplash

喝慣美式的人,別以為自己已經很能喝苦了。南洋黑咖啡所展現的苦,與我們之前喝過咖啡的苦根本就是兩回事。它的黑是伸手不見五指的,濃稠到杯緣還掛著像滴蠟般的咖啡痕。要是不加糖不加奶,真的就像在嗑中藥。

非要拿阿拉比卡豆的烘焙程度類比的話,南洋咖啡就是好幾倍深的烘焙,它的苦就像是無底深淵,一口致命一擊,十足的焦苦味沁入腦門。

△咖啡不苦不重口不是南洋咖啡/wiki

它獨有的燒焦味區別于星巴克里的紅毛咖啡,通常咖啡講究不該有雜質,但南洋咖啡的烘豆工廠將麥粒、玉米粒、焦糖等混入咖啡增加重量,杯底總能看得見沉在底下的黑色粉渣顆粒,因而口感相比之下更粗糙。

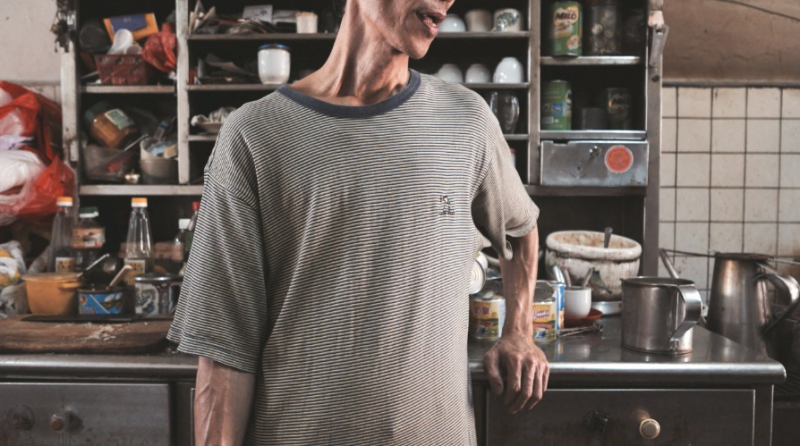

為了掩蓋原物料的粗糲感,他們通常要靠奶水或沖泡技巧等方式來調整,因而更講究手工制作,沖煮的配置也相當老派:鐵皮制作的長柄勺、長嘴壺和帶鐵圈的棉紗過濾袋。

△制作南洋咖啡的配置非常老派/unsplash

既然在原材料咖啡豆上降低了成本,南洋咖啡在全球咖啡界里走的就是平民路線,通常七八塊就能買到一杯道地的南洋咖啡。

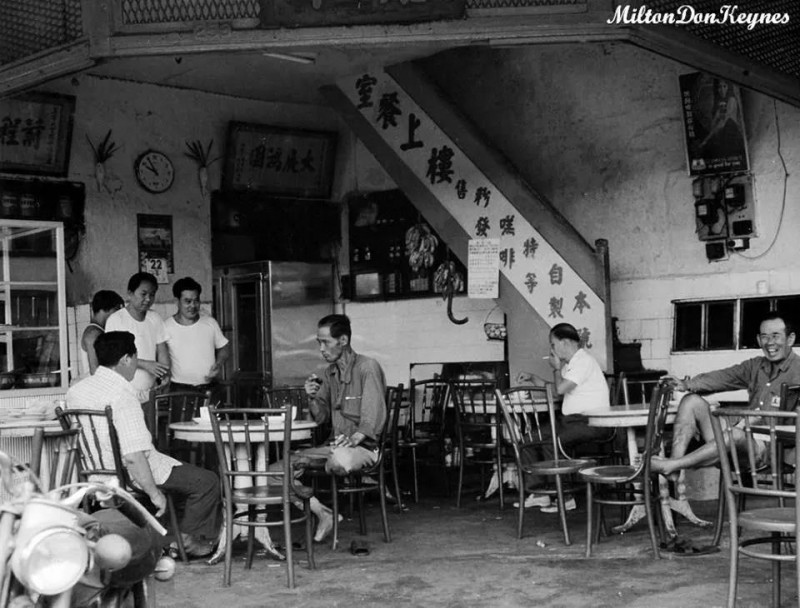

當地人喝咖啡的氛圍也是足夠接地氣,在南洋地區,這種咖啡店通常被叫“Kopitiam”,即鄰里咖啡店或傳統咖啡店,常出落在大街小巷的小販中心或者傳統早餐檔茶水檔口。

Kopitiam這一詞就是結合了馬來語的咖啡(Kopi)和福建話中的店(tiam)而成。

△咖啡店就是這般隨意/wiki

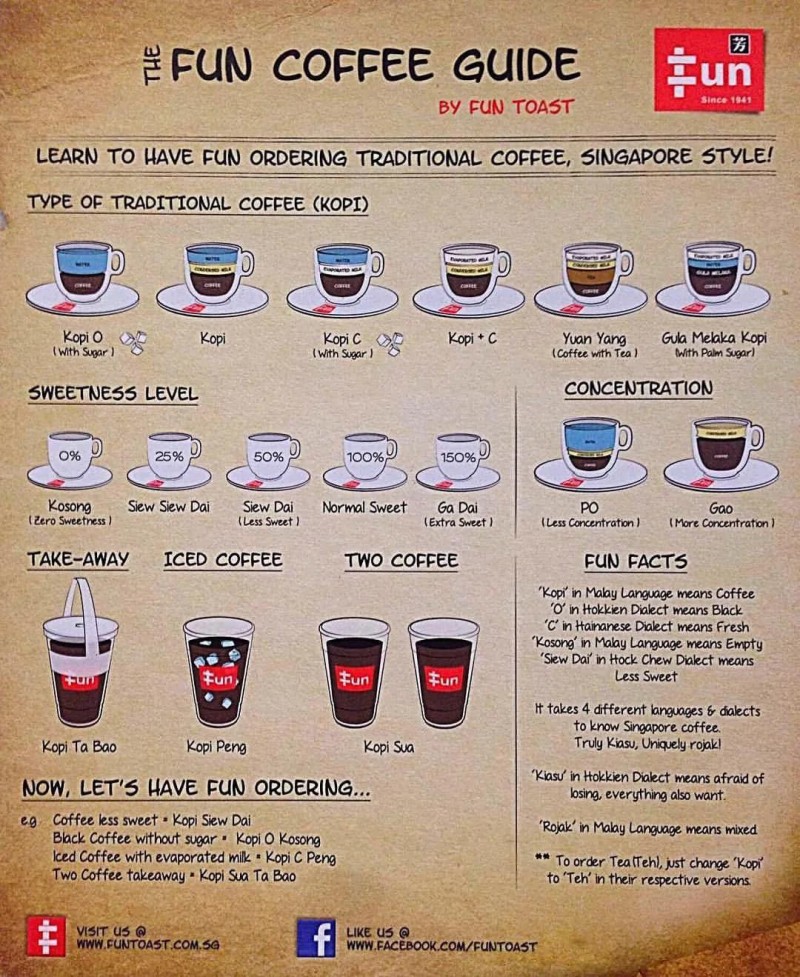

在南洋一帶點咖啡也非常有意思,他們自帶一套獨門暗號。有些店家墻上貼著菜單表,看似復雜,但總有規律可循。要是你是海南人、廣東人或福建人,可能還會覺得帶著點莫名的熟悉感。

如果你點了一杯Kopi,端上來的絕無例外就是加了煉乳和淡奶的黑咖啡。如果不想要太甜,可以叫Kopi sui dai,Siu dai就跟廣東話的“少底”,福州話的“少甜”發音類似,也就是你的咖啡里就只給你放一半的煉乳。

如果要求更甜,那邊是要叫Ga dai(加底),福州話也有“加甜”之意,要是嫌咖啡太淡,可以叫Kopi gau(厚),嫌咖啡太濃太苦,就改叫Kopi po(薄)。

△南洋咖啡術語太多/Twitter

要是不想加煉乳,那就是Kopi C,這時候咖啡里的煉乳就會換成沒那么甜的鮮奶。關于這個C,即有人理解成廣東話或閩南語里的“絲”發音,也有人說C其實是海南話里的“鮮”字。

如果想要不加奶的黑咖啡,那就是Kopi O,福建人干脆能讀成“咖啡烏”,不加奶又不想加糖,直接全黑的叫Kopi O Kosong(咖啡烏可頌),“Kosong”就是馬來語里面空空如也的意思。如果想要加冰,就點Kopi Peng。

這套南洋咖啡點單寶典,還能融馬來話、英文、福州話、廣東話、海南話于一體,都不知道是哪位語言全才發明而來,非常粗野生猛,跟優雅沒半毛錢關系。

在南洋華人一帶,喝咖啡就是全民日常的習慣,地位完全不輸茶。

那些Kopitiam長得就像路邊隨隨便便的大排檔,你可以不修邊幅穿著背心衫和人字拖坐在塑膠傘下的塑膠椅上,早早來一杯咖啡蘸油條,或者咖椰醬烤吐司或者燒面包,再加上兩顆半熟雞蛋,這是很多新加坡人和大馬人一天的開始。

△咖啡可以配生雞蛋、面包、甚至油條/unsplash

要是不想坐茶室,店家會先問你“喝的包的?”,意思就是這邊吃還是外帶,有的簡單直接問“喝,包?”或者“吃,包?”。

最普遍的一個“吃”字就有南方人的痕跡,一袋新鮮出爐的塑料袋打包南洋咖啡,才是最道地的配置。

就跟嗜啤酒如命的青島人如出一轍,真正的全民熱愛,不過如此。

△袋裝咖啡加冰味道極好/wiki

畢竟對他們而言,咖啡并不是拿來po照上社交網站求贊的,而是實實在在勞苦大眾提神必備的“紅牛”,要什么精致格調。

?

南洋咖啡,最有中國味道的咖啡

南洋咖啡不僅打破了我們對咖啡的固有印象,而且它還是最早稱得上有中國味道的咖啡。

在中國,“南洋”一詞的出現,差不多是在明清時期。

明代人口膨脹迅速,東南沿海的許多人只能持續往南、往西謀求新的耕地與住處,搭船到中南半島沿海、菲律賓群島、印尼群島等地經商、做工,甚至與當地人通婚定居,通稱為“下南洋”。

因此作為漢人移民新天地的南洋,才開始有了明確的范圍與概念。

△南洋咖啡是下南洋華人的印跡/wiki

隨著大批華人移民源源不斷移入南洋,華人的足跡幾乎遍布南洋各地,成為今日東南亞各國族群構成的重要份子,中國的飲食習慣也被帶到了南洋。

其實在南洋咖啡店的招牌上,我們能瞥見其中暗藏的玄機,帶有“瓊”“泉”“海”字的招牌,一般都是海南人經營的,而福州人的招牌上帶有“榕”和“福”的字樣。

△裝修風格上極具南洋風情/wiki

南洋咖啡,嚴格來說最早是海南人發明的。早在19世紀50年代,新加坡的咖啡店老板就基本上是海南人的天下了。

華東師大民俗學研究所的張海嵐說過:“相比福建幫、潮州幫、廣府幫、客家幫,瓊幫下南洋是最晚的,在較早的四大幫派壟斷完了當地東南亞土產、中國土產、航空業等行業之后,瓊幫正好開啟了‘打洋工’的移民模式。”

△南洋咖啡是海南咖啡的前身/vimeo

當時為了防止移民幫派利益分配產生的摩擦博弈,有一些約定俗成的規定。英國人習慣聘請海南人做廚師幫手,海南移民群體就從洋人的廚房助手做起,學習西餐制作,接觸了咖啡西點的制作技藝。

于是在他們想要自立門戶的時候,新馬飲食文化的核心——Kopitiam就成了海南人的大本營。

南洋咖啡的發源,還離不開另一個籍貫群體——福州人。福州人大量抵達東南亞的時期更晚了,大概是在19世紀下半期。

△海南人和福州人是南洋咖啡最早的先行者/vimeo

當大部分行業都被族群壟斷之后,福州人只好選擇門檻較低的飲食業,到了后期還能與海南人并駕齊驅。

傳統的南洋咖啡豆大多屬于印尼的羅布斯塔豆,比意式常用的阿拉比卡咖啡豆味道更醇厚。雖然種咖啡豆的技術來自海外,但海南人制作和加工咖啡的技藝,更多來自于中國的烹飪習慣。

意式咖啡用的是滾筒式烘焙爐,而當地人發明的大鍋炒咖啡豆的方法,加入牛油、鹽、砂糖、芝麻、玉米粒等等翻炒,令生豆更粘稠更有厚重感,炒出來的咖啡豆再攪碎成粉,這就跟中式傳統烹飪炒菜或炒茶的原理不謀而合。

△炒咖啡豆的方式依舊是中式

其次南洋咖啡的沖泡方式上,也很有中式的味道。

一般的西式咖啡,都是先沖咖啡后加牛奶和糖,但南洋咖啡通常會在杯底加入煉乳和糖,然后再用沸水煮開的水,泡完咖啡粉,繼而倒入杯中與底部的煉奶和糖碰撞,透過湯匙攪拌可以控制甜度與濃度。

△《早餐中國》里澳門阿姨做南洋咖啡

過去在海南人經營的咖啡店里,調好一杯南洋咖啡是師傅練就的手藝活。他們為了讓咖啡中的空氣排出,能使咖啡達到滑順細膩的效果,就會用鐵湯匙快速攪拌,一旦不熟練,就會讓咖啡在攪拌過程中四處噴濺。

△煮咖啡是門手藝活/wiki

除了制作工藝和沖泡方式都非常中式之外,來店消費的客人,還會被稱為“茶客”,因為在傳統的觀念里,只有茶館而不是咖啡店,就算來新加坡開咖啡店的海南人,依然習慣把顧客稱為“茶客”。

△咖啡店裝修風格帶有很多中國元素/unsplash

店鋪的裝修風格很多都沿襲中式茶館搭配洋人的設計風格,甚至早期有的Kopitiam還可以在每張桌位配置一個痰盂。

一杯咖啡的城市想象

即便后來海南人也能在本土種植咖啡豆,但海南島上的咖啡,最早也是由文昌華僑先輩,從南洋帶回當地種植的。

如今在眾多知名全球連鎖咖啡店和網紅咖啡店云集的都市,南洋咖啡無形中沉淀出了一種歲月和舊時光的味道。對于東南亞國家來說,南洋咖啡文化依舊是平民文化中重要的一環,也是華人社會關系的情感紐帶。

△南洋咖啡維系著華人情感/vimeo

看一座城市里的人如何喝咖啡,也許能品出不一樣的味道。

CNN評選過全球八大最佳咖啡城市,亞洲地區唯一上榜的就是新加坡。對于被稱為“世界城市花園”的新加坡來說,這里不缺知名全球連鎖咖啡店,但真正深入到大街小巷的小販中心,才是新加坡最多元包容的文化核心所在。

△新加坡小販中心的生活氣息/unsplash

南洋咖啡是新加坡人日常生活中重要的調味劑,地狹人多的新加坡,超過八成的國民都住在公共組屋里,有一家走路就能到的鄰里咖啡店,就跟便利店之于一座城市那樣,這是能和城市和解的瞬間。

在新加坡,咖啡店有超乎我們想象的包容力,年輕人可以早晚喝Kopi,也喝星冰樂,也喝Nylon的拿鐵,多元、鮮活、混搭的百態,就是新加坡的swag(調調)。

而在大馬那些二三線小城小鎮,比如新山、怡保、檳城、芙蓉等等地方的茶室,就是最具有市井風情的天地。馬來西亞地大物博,非常散裝,就連咖啡店用碟還是碗都有不同的講究。

△非常有古意的南洋咖啡/unsplash

馬來西亞人普遍嗜甜,他們還有一種改良版的南洋咖啡,也就是白咖啡。

據說白咖啡的原產地是在怡保,“白”并不是指咖啡顏色是白色,而是強調炒豆的時候不加糖,只用低溫和特殊手法烘焙,以此達到少酸少苦少澀的風味,口感更加爽滑柔和。

△舊街場白咖啡也很經典/wiki

對于大馬人而言,茶餐室里的南洋咖啡承載的更多是老一輩的情懷。

暮氣沉沉的老城,最能帶來人間煙火的就是茶餐室,這些茶餐室就是那些滿口黃牙老咖啡客、戴禮帽算彩票的爺們兒聚會的空間,是他們對家鄉味的情感寄托。

△與當下網紅咖啡店不同,kopitiam多是老咖啡客/wiki

南洋咖啡不可避免被賦予一種時代的意義。黃明志在《海南饒舌》中唱盡了海南移民到馬來西亞打拚的真情歲月:“我阿公,七十年前帶十一塊,草帽短褲,坐船過海陸,跟舅來到這里,做么工都不怕苦,Rot加椰牛油,一杯杯咖啡烏。”

它不可避免地混合了殖民地飲食文化符號——咖啡、糖、煉乳,這些起初被視為勞苦大眾的麻醉品。

它毫不遮掩咖啡最底層的那一口苦味,可能是貧窮的苦、饑餓的苦、離鄉背井的苦,每一種生命的苦都在南洋咖啡里無所遁逃。

△南洋咖啡更能還原生活本真狀態/vimeo

但它又衍生出各種復雜多元的比例搭配,一種回歸本真和自由的狀態,以及最市井最開放的文化秩序,這是獨屬于草根的智慧。

古往今來,咖啡這一文化符號一直在隨著時代變遷而有著各種各樣的解讀,咖啡似乎是小資中產們的生活方式,也可以是社畜們用來調侃續命的解藥。

也許還應該包括一種涵義,也就是南洋咖啡正在呼應當下的——咖啡即便和生活一樣苦,這就是打工人的宿命,你也可以活成你想要的樣子。

△咖啡還可以是自由自在/vimeo