最近,我發現了一個問題:當人們形容一個東西很香時,詞匯總是乏善可陳;但當形容一個東西很臭時,卻可以動用畢生之所學:可怕的腳味、洗廁所的火堿、木桶里泡了三天的臭衣服、被液化氣熏了的爛韭菜味蛋撻……

這些詞匯都是我從100位B站觀眾那里收集到的關于螺螄粉的評價。

一碗粉可以讓你瞬間成為宿舍公敵、辦公室恐怖分子。為什么有的人聞了要報警,有的人卻對此欲罷不能呢?

要明白什么是臭,我們要先從臭味源頭找起。

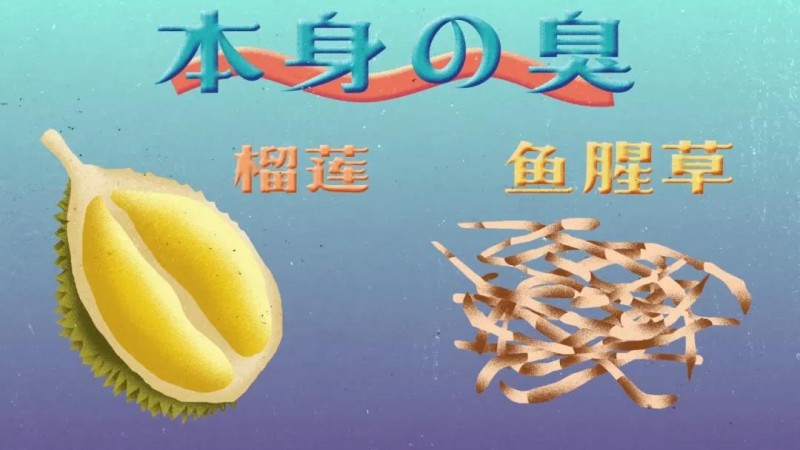

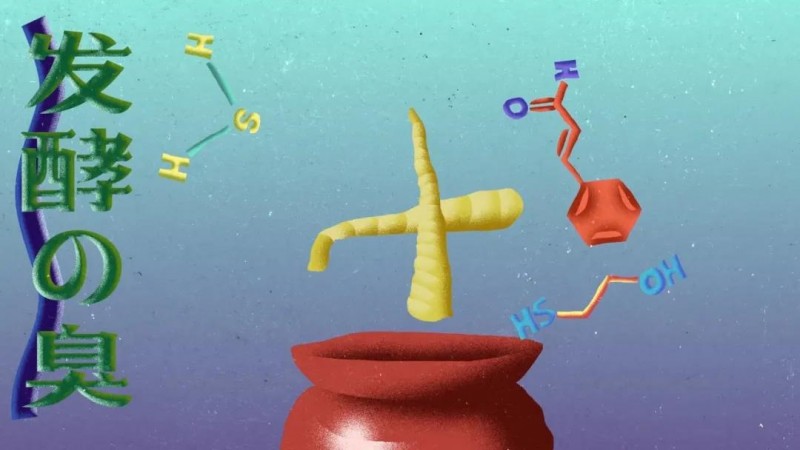

除了像魚腥草、榴蓮這種本身會散發難聞氣味的食物之外。還有一類食物因為部位特殊,總是給人臭的聯想,例如豬大腸和牛癟湯。另一種就是發酵之臭,螺螄粉中的酸筍就是其中的典型。

?

?

這類食物本身并不臭,復雜的臭味來自于發酵中產生的刺激性硫化物和揮發性的醇類、醛類物質。

但是所謂的「香」和「臭」真的只是一種分子的固有屬性嗎?

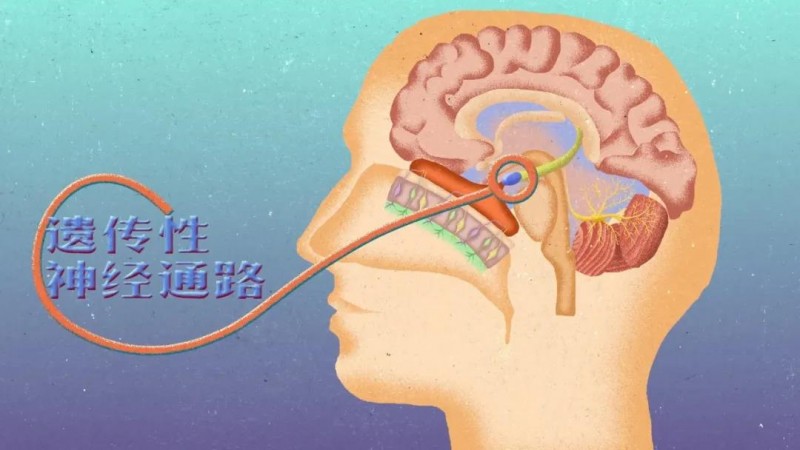

事實上情況要復雜得多。從目前已有的動物實驗結果來看,個體對氣味的判斷是一種綜合了「先天遺傳」與「后天習得」的神經喚醒機制。

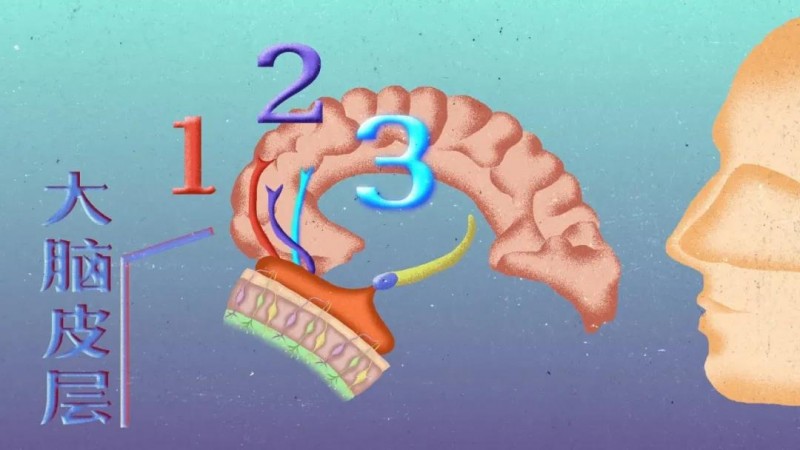

當一種氣味進入我們的鼻腔時,鼻腔內的嗅覺感受器受到化學刺激產生電信號,通過神經傳遞給大腦。遺傳性的神經通路先天就隱藏在人類的大腦里,它決定了生物對氣味的本能反應。

比如來自獵食者的氣味會引起本能性恐懼;食物、異性的氣味會產生本能性吸引。

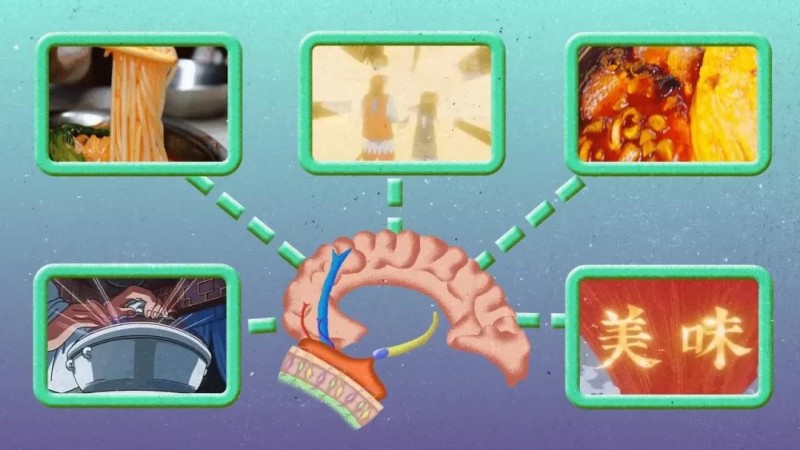

而另一類后天習得的神經回路可以用來解釋,為什么有的人一聞到螺螄粉的味道就開始分泌唾液、剁手下單,而有的人卻聞風喪膽。

一個氣味是香還是臭,取決于它能喚醒什么樣的神經通路,什么樣的記憶。由于嗅覺感受器到嗅覺皮層間的神經連接是隨機的,后天經驗反復刺激哪條通路,氣味在嗅覺皮層所引起的表征就會逐漸固定下來。

吃螺螄粉時大快朵頤的場景常常伴隨著酸筍微醺的氣味,這種組合經常性地刺激你的大腦,久而久之就形成了固定的神經通路。反之,如果你被它的惡臭勸退且堅決不吃,神經通路就會把螺螄粉和來自深淵的腐臭進行聯系。

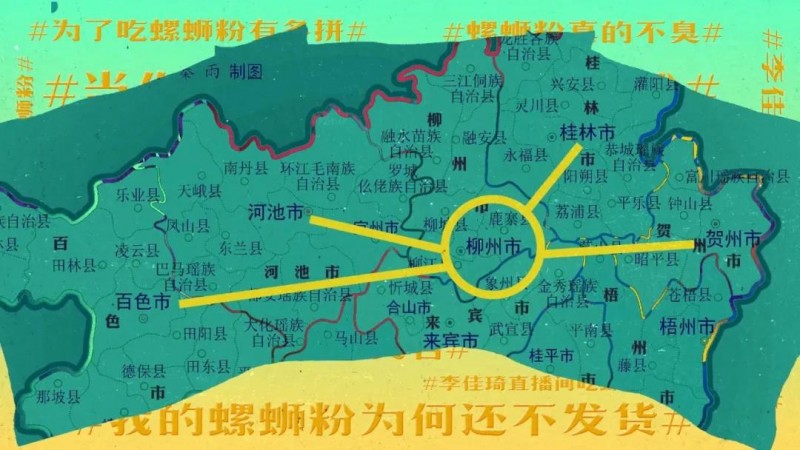

其實螺螄粉在誕生之初并不像今天這樣放肆的臭,和南寧老友粉、桂林米粉一樣,它僅僅是柳州本地平平無奇的眾多快餐之一。

上世紀八十年代初,大批工廠招工發展生產,工人下夜班又有吃夜宵的習慣,地處工業區的谷埠街菜市是柳州市內生螺批發的最大集散地,逐漸形成了谷埠街夜市。

柳州人素來嗜吃螺螄和米粉,夜市老板把這兩者進行結合,不斷改良其中的酸筍、湯底和配菜,逐漸形成了今天螺螄粉的雛形。

在改革開放與人口流動的雙buff加持下,只用短短十幾年,螺螄粉就迅速征服了廣西表哥表妹的錢包和味蕾,柳州政府借勢舉辦螺螄粉比賽、螺螄粉協會等等去推動螺螄粉產業的規范。但是入行門檻低,導致本地生意競爭異常激烈,而在廣西之外卻少有人聽聞這種食物。

2014年10月在解決了真空包裝的殺菌技術之后,柳州人將螺螄粉的靈魂保存在方寸之間,生產出了第一包預包裝螺螄粉。塑封包裝的酸筍比鮮切酸筍發酵得更加上頭,這些禾本科草本植物的細絲已準備好用極致的臭驚艷世界。

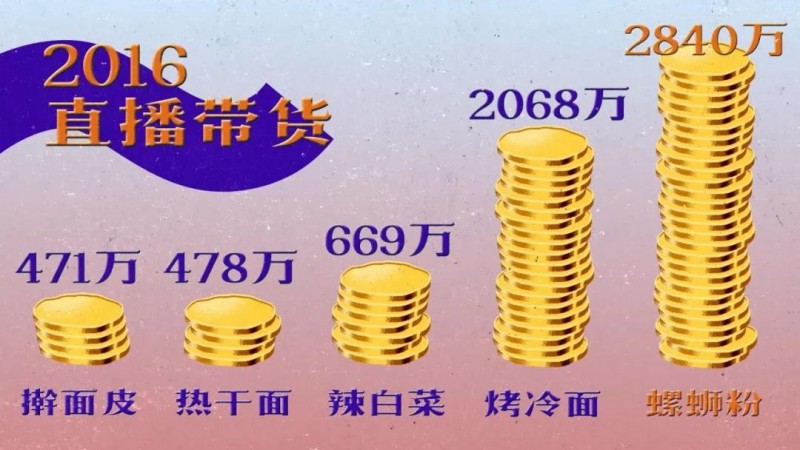

但這些,都不能使它打敗一眾美食競品,真正讓絕命臭粉稱霸中國、俘獲年輕群體的是2016年——直播帶貨元年。

隨著城市化進程的推進,越來越多的年輕人涌入到大城市中打拼,在城市中獨自生活的群體持續擴大,吃播的產生為背井離鄉的年輕人創造了虛擬家庭聚餐的情景。在大豬肘子、爆辣火雞面之后,主播們開始發覺螺螄粉的沖突美學:在腐臭中誕生的極致鮮美加上令人痛哭流涕的辣油,產生了戲劇性的節目效果。

從此,柳州螺螄粉成為了帶貨直播間里的吉祥物。2020年的上半年疫情期間,螺螄粉多次脫銷,僅2-3月就十余次被送上熱搜,「你實現螺螄粉自由了嗎」成為了一句日常問候。

此時無論是口味、份量還是外觀,高度產業化的預包裝螺螄粉已經默默將受眾定位,從柳州本地人指向了城市里的學生和職員。

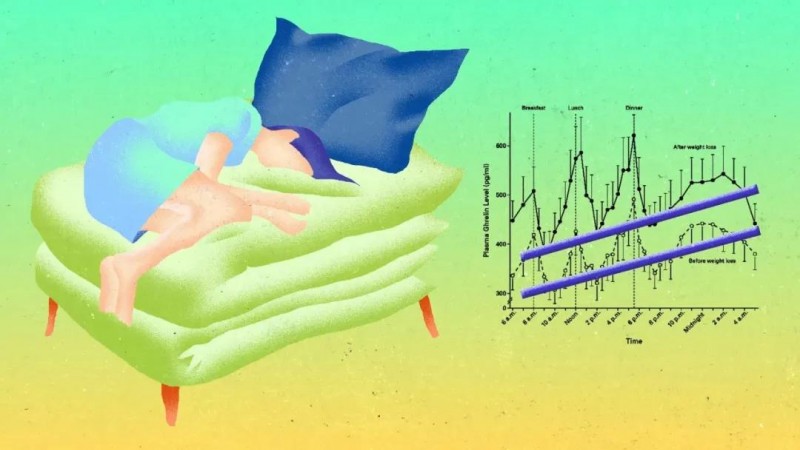

加臭加辣的背后,是快節奏的高壓生活刺激著人們對高鹽、高糖、高油脂食物的渴望,用「震撼」的口感來喚醒重復而單調的生活。深夜的出租屋是螺螄粉的舞臺,饑餓素在夜間的分泌量遠遠高于白天,晝夜顛倒的作息讓人們在一個個孤獨的夜晚,越想越餓越餓越想。

另一方面,這種刺激性食物在促進食欲的同時,也使得人們的味覺體驗閾值不斷上升,以至于在形成了重口味的飲食習慣之后,味蕾逐漸變得遲鈍,我們很難再體驗到清淡美食的細膩口感。

在今天打工人的工作時長一再被加碼,乘著末班地鐵、拖著筋疲力竭的身體回到出租屋里。撕開一袋螺螄粉,蒸騰的熱氣模糊了鏡片,前調是酸筍具有侵略性的氣息高調登場,中調是爽滑軟糯的米粉羞澀的融化,再來一口螺螄老湯,后調悠長的醬香和谷氨酸鈉的鮮味,伴隨著彈牙的螺肉讓你變得平靜。

這一切對于嗦螺們王來說,或許并不是為了充饑,而是在明天新一輪的毒打來臨之前,在一碗粉的溫存中重整旗鼓。