冬至已過,國內的氣溫在一天天下降,但有一個領域卻在升溫:(可即飲)熱飲市場,尤其值得關注的是,“自熱飲品”的橫空出世。

從咖啡、牛奶,到奶茶、紅酒,各類飲品皆可自熱,在這個冬季限定中,“自熱飲品”目前的表現如何?誰又會買“自熱飲品”的賬?

01

咖啡、牛奶、紅酒,這個冬天,萬物皆可自熱

首先,自2020年入冬以來,新消費Daily就曾觀察到有三家不同的品牌陸續推出了三種不同品類的可自熱飲品,覆蓋范圍包括牛奶、咖啡、紅酒。

1.?農夫山泉:自熱咖啡

?

?

11月底,農夫山泉旗下炭仌咖啡推出自熱套裝,配置了自熱杯+自熱袋套裝。

此款自熱咖啡的自熱原理與自熱火鍋相似,用戶將自熱袋塞入自熱杯,注入一定量的水,然后放入飲料,蓋上杯蓋,等待6~8分鐘,就可以完成“自熱”過程。

2.金典:自熱牛奶

?

12月7日,高端乳制品金典宣布將推出自熱牛奶禮盒。

據了解,該產品的自熱方式是“無線熱充”模式,15分鐘讓牛奶實現55攝氏度加熱,并且可保持恒溫3小時。但截至發稿前,此款產品還并未在其官方旗艦店中售賣。

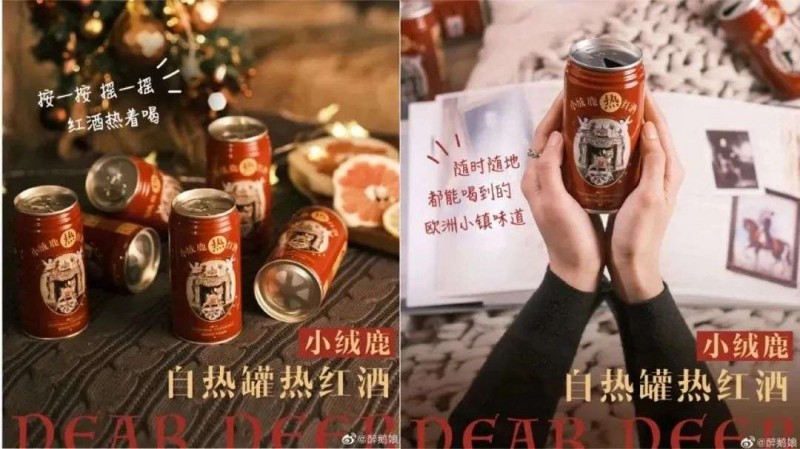

3.醉鵝娘:自熱紅酒

?

月初,酒飲品牌醉鵝娘創始人在自己的官方微博發文,稱醉鵝娘推出“宇宙首支”自熱罐紅酒。只需按壓底部按鈕,隨即搖晃瓶身后,便可得到一杯溫度適宜的熱紅酒。

而除了2020年冬季上新的一些自熱飲品,2019年,市場上還出現過這樣一款名不見經傳的自熱奶茶:鹿角尖。

?

?

據悉,該款自熱奶茶的加熱方式仍然是使用自熱包加熱,會為消費者提供自熱包+純凈水+茶粉包+吸管等“自熱”必需品。

02

誰給了品牌搞自熱飲品的勇氣?

相比于近一個月來橫空出世的自熱飲品,“自熱”并不是一個新鮮的詞語,只不過當我們大部分人提到“自熱”二字,后面往往跟上的都是“火鍋”、“蓋飯”等食品。

而回望即將落幕的2020年,“自熱”也儼然引領著食品市場的風潮。

年初疫情的爆發,讓自熱火鍋、自熱米飯等等自熱食品風靡于各家各戶。這是自熱市場的“疫”外之喜,火熱之后,也引來了資本的加注:僅在2020年5月,食人族和莫小仙這兩家以自熱火鍋為主要產品的食品品牌完成數千萬A輪融資,自嗨鍋更是在5月完成逾億元的B輪融資。

雖然相比于熱火朝天的自熱食品市場,飲品在自熱市場卻顯得乏善可陳,但從某種程度上講,“自熱飲品”位于“自熱市場”與可即飲的“熱飲市場”當中。

而自熱食品的出現與火熱,讓消費者對于“自熱”這個概念愈發熟悉之后,“自熱飲品”又遇上了方興未艾的中國熱飲市場。

公開資料顯示,中國熱飲市場規模已突破千億元,品類涵蓋豆漿、果汁、原味茶飲料、奶茶、咖啡、杏仁露、核桃露等。同時,2018年消費者飲品溫度青睞指數顯示,冬季有54.7%的消費者會選擇熱飲作為飲料。

雖然對于大部分飲料而言,寒冷的冬季往往是消費的淡季,但消費者,尤其是中國消費者顯然對熱飲是有需求的,品牌也洞察到了這一點,并開始滿足消費者的需求。

據新消費Daily觀察,無論是新銳飲料品牌,還是傳統飲品公司,先后針對(可即飲)熱飲市場做了不同程度的布局:

元氣森里推出了元氣森林乳茶mini裝新品,包裝進行了加厚及多重加強筋的處理,使得瓶身的耐熱性和穩定性大大提升,可以滿足飲品加熱的需求;

2020年10月起,可口可樂公司陸續推出了多款冬季熱飲,包括可口可樂生姜+、COSTA咖世家英式紅茶拿鐵奶茶飲料、美汁源桂香暖梨果味飲料等;

三得利飲料也推出了升級版的冬季暖飲系列,其中包括桂花風味利趣奶茶、蜜香果茶、經典無糖烏龍茶、利趣拿鐵等產品。

?

?

可以看到的是,雖然目前飲料市場已經進入白熱化競爭階段,但即飲熱飲仍有廣闊的市場。

畢竟在目前即飲熱飲品類的發展中,始終沒有一個單品或品牌做大做強,能成功搶占所謂“冬季飲料淡季”表象下的大蛋糕,而只要需求還未被滿足,就有無限市場潛力,可口可樂、農夫山泉、元氣森林等都洞察到了這一點。而“自熱飲品”,其市場就目前的發展來看,可以說是“一片空白”。

講完市場,再來看看受眾。從某種程度上講,消費者的“高階需求”也給了自熱飲品出現和發展的空間。

首先,就像飲品溫度青睞指數顯示的那樣,中國消費者始終更喜歡溫熱或常溫食品與飲料,因其被認為較少刺激消化系統并且有益健康。

其次,自熱飲品讓消費者在某種程度上實現了“熱飲自由”。

尤其是相比較于傳統的需要自行找水并且自行沖泡后才可以得到熱飲的香飄飄、優樂美等速溶產品。

當你走在找不到便利店的街上,從包里掏出一杯自熱牛奶;或是在加班的凌晨,拿出一杯可自熱的咖啡。在一定程度上,這都為消費者擴充并提供了更為便捷的熱飲使用場景。

03

自熱飲品到底激起了多少水花?

現在,讓我們簡單來了解一下自熱飲品“漫長”而“簡單”的歷史。

之所以說“漫長”,是因為自熱飲品其實已經在市場中出現了近20年。2001年,老牌咖啡巨頭雀巢開發了一款名為“Nescafe Hot When You Want”的“自發熱”咖啡飲品。

?

其原理是將水和生石灰分別放置在罐內夾層中,通過化學反應產生熱量,按下底部的按鈕后,消費者可以在三分鐘內喝到60度的熱咖啡。

但在經過市場測試后,這種自熱罐會在寒冷天氣熱度并不能滿足需求;而且設備占用容器體積較大,在11盎司的容器中只有7盎司的咖啡,這樣的容量讓消費者感到失望。

最終,短短1年之后,雀巢便放棄了這款產品。

而隨著近年來,“自熱”市場的高速發展,越來越多的飲品企業也開始探索自熱飲品的新方向,飲品市場也開始出現越來越多的自熱黑科技。

比如,2017年,自熱技術研發商HeatGenie開發了一種自熱式罐裝飲料,其自熱設備采用了更安全和更高效熱能的鋁和二氧化硅作為反應熱源,且自熱新技術的加熱材料僅占瓶罐的十分之一。

?

HeatGenie自熱咖啡罐

2018年,該公司獲得600萬美元融資,2019年,改名為HeatGen,升級了新的外觀和加熱方式,從以前的旋轉瓶蓋升級為旋轉底蓋即可啟動加熱,等到合適溫度后,拉開易拉罐環即可停止加熱。

把時間線拉回現在,20年過去了,當自熱飲品的技術問題不再是問題后,他們的市場表現又如何呢?

醉鵝娘的自熱紅酒選擇的發售方式為限量發售,雖然推出之時受到關注,但一個月過后,這款方便的自熱紅酒并沒有在市場上引起“轟動”;

農夫山泉的自熱咖啡,自熱杯受到部分好評,但也不免有消費者留言表示:“咖啡加熱后味道一般般,酸味和苦味比較平淡。自熱杯過于簡單了。”以及“還可以吧,怎么說呢,多了個加熱,少了一瓶。“等評價;

至于金典,運用了智能識別與無限熱充等黑科技的牛奶禮盒,自12月7日發出推廣后,截止發稿前,此款凡爾賽牛奶還并未在正式售賣。

最后,那款在2019年便出現過的自熱奶茶,如今打開淘寶搜索“自熱奶茶”,談不上消聲滅跡,但顯然在市場中并沒有什么存在感,其實原因也有跡可循。

美名其曰是“自熱奶茶”,但從某種程度上看,仍是新瓶裝舊酒。畢竟當你想喝一杯熱奶茶,你需要完成:拿出奶茶,打開包裝,撕開自熱包和袋裝水,繼而再完成沖泡。以上一系列操作顯然過于復雜,甚至不能稱之為是奶茶在“自熱”,還不如沖泡一杯香飄飄更省時省力。

?

鹿角尖自熱奶茶與其對應淘寶評價 圖片截取日期:12月22日

這也是為什么說“自熱飲品”歷史“簡單”的原因:無論是在2001年潦草出現,潦草結束的雀巢自熱咖啡,還是前兩年“不溫不火”的鹿角尖自熱奶茶,以及現在市場表現平平的牛奶、紅酒等產品。

盡管即飲熱飲再是新風口,但“自熱”的這一功能并沒有在市場上激起太大的水花。

04

自熱飲品,食之無味,棄之可惜?

“如果全世界都用同一種舊方法去創造財富,那么創造的就不是財富,而是災難。”在《從0到1》一書中,PayPal創始人彼得·蒂爾如是說道。

不可否認的是,自熱飲品的創新與出現,滿足了部分細分消費者的需求,一定程度上拓展了即飲熱飲場景,填補了自熱飲品這個市場的空白。

但從自熱飲品這不長不短20年來的表現來看,這樣一個滿足細分領域的產品,最終卻沒有成為“爆品”的原因也不難理解:自熱飲品只能在限定的時間之內,通過限定的方式,去滿足限定人群的需求。

同時,即便就是簡單可即飲熱飲,其所需要的材料、渠道、配置,都需要企業有充足的費用投入,更別說需要更高技術門檻的“自熱飲品”。

而正是因為這種“限定性”與“高門檻”,所以對于很多大品牌來說,自熱飲品或許只是它們嘗試更貼近消費者,利用“自熱”這一噱頭進行營銷,提高市場聲量的某種方式。但終究是:食之無味,棄之,也不可惜。

而對于一些年輕品牌來說,自熱飲品也無法成為他們主要的營收來源,“限量發售”的饑餓營銷手段或許是最好的選擇。

“熱飲的需求主要集中冬春季節。根據地理位置不同,售賣高峰期存在區域差異性,北方熱飲售賣高峰可持續約6個月,長江以南區域基本在3個月左右。無論是針對線下暖柜排面、渠道執行,還是產品本身賣力,(熱飲)都對我們提出更高的要求。”這是可口可樂公司對于布局“熱飲”的考慮。

如果說冬季暖飲是眾望所歸,暖飲市場仍具有一定潛力,那么喧囂過后,可實現“自熱”的飲品終究只是個偽命題。