近些年,創新消費品牌如雨后春筍般涌現,「新經銷」在過去的兩年,也報道了數十個創新消費品牌,在與創始人們的交流過程中,我們也發現,這些新消費品牌的崛起,無一不是踩著時代的紅利。

消費水平的提升,需求的個性化,多元化,是顯性紅利。同時,移動互聯網的普及,尤其是坐擁12億月活的微信出現,成為人們社交生活的基礎設施,讓新消費品牌們,與用戶的鏈接和溝通更加實時和便捷,這是隱性紅利。

第一代的消費紅利,是來自線下實體門店的出現,物理觸點的增加。KA賣場,是早些年新消費品牌發展的主要抓手;第二代的消費紅利,是來自線上電商平臺的出現,無限貨架,流量的聚合;第三代的消費紅利,是來自社交關系零售,比如微信、小紅書、抖音、B站等,基于網絡節點,品牌融入到消費者的社交生活觸點中。

這是時代賦予新消費品牌的機遇。

當然,這是大的環境背景,回到每一個創新消費品牌本身,身處機遇的當下,同樣也面臨著持續成長的關鍵挑戰。

這些挑戰是什么?面對挑戰又該如何擊破,這是本篇要回答的問題。同時,也期望文中的答案,能給到身處時代紅利下的品牌實踐者些許思考和啟發。

-01-

太碎了,到底該抓什么?

什么是成長的關鍵挑戰?

從兩個維度來看,一個是渠道;一個是傳播。

坦率地說,過去我們的渠道相對單一,只有線下。品牌商們在線下做好終端布局(鋪貨),終端建設(生動化),終端激勵(利潤),以及相應的銷售管理,通過這樣的分銷形式,搭建好一個廣泛的購買場所,基本上就可以高枕無憂,躺著掙錢。

但現在,渠道太碎了,即有線上又有線下,線上任何一個觸點都可以是渠道,線下亦是如此。并且這不是一成不變的,一切處于動蕩之中。短視頻直播、社區電商,要是放在2019年初,很多人都聞所未聞,而短短一兩年時間,如今已是全民皆知的渠道。

過去我們的傳播也是如此,非常集中。品牌商們做品牌認知、新品推廣,只需要考慮預算多少,有錢的在央視、衛視投廣告,沒錢的在線下公交車體、戶外終端投廣告。基本就是這些三板斧。

但現在,由于互聯網的出現,消費者的注意力分散在各類屏中。海量的觸點,品牌商根本不知道如何投廣告,只能去試。這個平臺試一下,那個平臺投一點,資源無法集中。

總結一下,品牌商們的關鍵挑戰,在過去,雖然無法精準觸達,但相對效率比較高。單一的傳播媒介,單一的渠道場所。但現在,雖然移動互聯網可以做到相對精準,但營銷的效率也隨之弱化,因為太碎了,需要不斷找到精準匹配的目標用戶。

抓不到渠道,渠道一直在變;也無法借助外部的傳播載體建立品牌認知,傳播載體也一直在變。面對挑戰,如何破解?

與其一直抓變動的,不如抓不變的。什么是不變的,產品和用戶。一手抓產品,一手抓用戶,最后沉淀出品牌,這是破解新消費品牌持續成長的關鍵戰略。用鐘薛高副總裁周兵先生的話說,“用戶去哪里,我們就去哪里”。

當清楚了戰略方向后,我們再來看一下,在當下,相對成功且在品類中已經有一席之地的新消費品牌們,他們成長的共性方法論是什么。

-02-

新品牌成長的共性方法論

總結實踐者的方法論,我們認為核心體現在三個層面:

1. 用戶洞察—取之于民,用之于民

2. 營銷創新—線上線下一體化聯動

3. 品銷合一—品牌建設和銷售達成

1. 用戶洞察—取之于民,用之于民

先說一個品牌案例,2016年成立的王小鹵,不到4年時間,創始人王雄便將王小鹵打造成了鹵味零食新品牌的代表。數據顯示,在鹵味零食的細分賽道中,王小鹵的明星單品“虎皮鳳爪”復購率超過了40%。

?

王雄曾表示,“王小鹵發展的每一個重大節點,幾乎都有用戶的參與”。具體如何參與呢,通過微信社群,建立核心用戶測評團。讓核心用戶參與到試吃、打分、選品等環節,當一個新品有80%的以上的人都打高分,那大概率事件,會受到大部分用戶都喜愛的產品。

借助微信生態內的社群,實時與用戶溝通交流,基于對用戶的深度洞察,了解他們的需求,以此來匹配產品的設計。

當然,了解需求只是第一步,還需要不斷與用戶一對一溝通,清楚知道他們的想法和他們的喜好,與用戶做朋友。這也是近些年,越來越多的人提出“私域”概念的關鍵所在。

在王雄看來,雖然大家都在討論私域流量,但卻有很少人能夠想明白,用戶對于我來說是私域流量,那我對于用戶是什么?企業能為用戶提供怎樣的價值,是私域流量建造的核心。對于王小鹵來說,試吃員是他給用戶找到的位置。

騰訊官方給出私域的定義是:長遠和忠誠的用戶關系。商家與用戶在一對多的溝通關系中,通過各種觸達方式不斷模擬一對一的親密關系。

借助全民微信社交平臺,找到精準核心用戶,讓他們參與到產品的設計、產品的開發中,并且這些核心用戶出于對產品的喜愛,主動對外擴散推薦,吸引更多的用戶進來。

品牌商在過程中不斷與其交流、溝通,推出更多好的產品,共創出更多的話題,繼而沉淀出用戶對品牌的認知,即一切以用戶為中心為出發點。

2. 營銷創新—線上線下一體化聯動

在當前時期,要想做好營銷,單一的線上或線下,是不可取的。線上線下一體化的聯動,才是根本解。只做線上,用戶得不到很好的體驗;只做線下,企業資源有限,輻射到的永遠都是一小撮人。

具體如何做好線上線下一體化的聯動,國貨品牌的佼佼者—鐘薛高,給我們做了一個很好的示范。

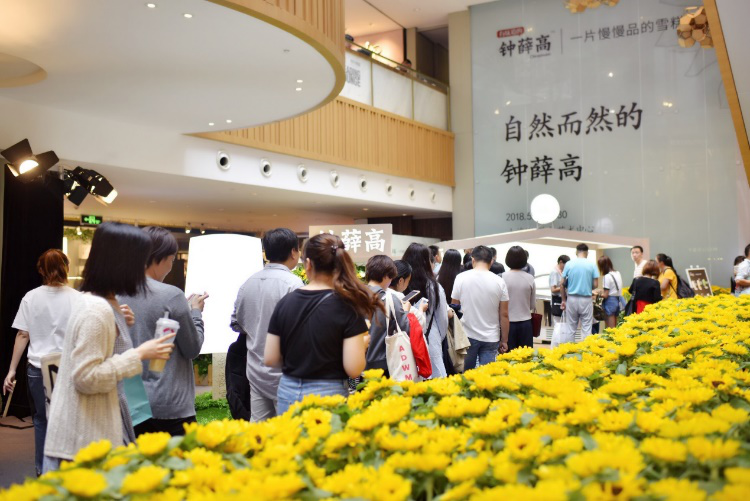

在520當天,鐘薛高在上海新天地的K11,用5200朵向日葵打造了自己的首個快閃店。當快閃店在線下,引得行人紛紛側目,賺盡眼球的同時。無論是在K11商場內,還是商城外,整個上海市區域,很多人在刷朋友圈時都會看到鐘薛高投放的廣告。

?

?

看到廣告,許多用戶慕名而來,到店后,用戶無需花錢,即可享受免費試吃。唯一的要求是發一條關于鐘薛高快閃店試吃的朋友圈即可。

由此,線上朋友圈廣告+線下快閃店+線上朋友圈傳播轉化成了,找到用戶??用戶體驗??用戶分享??找到用戶…...完整的線上線下的營銷閉環就此實現。同時,也實現了線上拉新、線下體驗、線上二度社交曝光的循環效應。

當然,周兵認為,完成上述這些,其背后的載體不僅僅只是朋友圈廣告,還有微信社交生態下的公眾號+企業微信客服+微信社群+小程序商城。

借助這些載體,新消費品牌可以有效實現線上和線下同步的用戶拉新和用戶關系建設,繼而最終實現在線上小程序和公眾號內的持續復購。

在周兵看來,鐘薛高一直在做品牌和產品的運營。舉個例子,以前天貓都會讓品牌商通過搜索詞、排行榜、聚劃算、打折大促等方式去賺流量。

但公域流量的成本越來越高,轉化率卻在逐年下降,品牌商的流量布局只局限于公域,最后的結果可能是不斷地壓縮自己的盈利空間,甚至會影響品牌的體驗。如果可以做一些不一樣的嘗試,我們希望走出一條適合自己的路。

3. 品銷合一—品牌建設和銷售達成

很多人都在說品效合一,但效果的直接體現是銷售。對新消費品牌來說,沒有銷售就沒有持續生存的價值。不論是用戶洞察,還是營銷創新,都是鏈接用戶,用戶溝通的手段和方法,如果沒有最終實現銷售,用戶用錢來投票,其他都是枉然。

在過去的很長一段時間,品牌建設和銷售達成是兩件事,要么是線上做品牌建設,線下做銷售達成;要么是線上社交平臺上做種草,線上電商平臺做收割。不管是哪一種,從建設到達成,中間的跨空間、跨平臺路徑,始終會有流失。

關于品銷合一,我們先來看一家在今年4月完成C輪億元融資的互聯網體重與健康管理公司—薄荷健康。薄荷旗下包括了薄荷健康APP、小程序等健康管理工具,還開發了Easy Fun、Easy Ace、Easy Fan等自有品牌,推出約100個消費品SKU,覆蓋早餐、代餐、加餐等飲食場景。

其中,Easy Fun健康零食系列中的無淀粉低脂雞胸肉腸成為爆款,Easy Ace健康方案系列中的21天全餐單月銷售突破千萬元。

創始人馬海華曾在媒體訪談中闡述,關于電商平臺與社交平臺上對于品銷合一的對比測試。比如你在電商平臺上獲取一個客戶,需要花150塊,但復購率很差。但在微信平臺上,花了150元獲取到的一個客戶,我擁有了他,他擁有了我,我和用戶之間建立了非常直接的關聯,很快,可能45天到60天,我們就開始賺錢了。

作為健康食品這樣的品類,最遲6個月就會產生復購。馬海華認為,作為生意人最怕的是一回生意,賣了一次產品客戶就不買了。微信是能夠讓你持續地做生意,這個很重要。

現在很多時候我們的日常工作,核心是做品牌建設工作,微信社群、公眾號、微信朋友圈,想方設法將品牌不斷融入到消費者的生活中,最終的臨門一腳,還是要通過最為直接的活動引導實現銷售達成。

小程序不僅是承接消費者社交生活中的銷售入口,更是實現更多銷售轉化、銷售復購的窗口。通過優惠活動的投放,給用戶一個無法拒絕的誘惑,讓用戶參與進來,借助小程序的裂變活動完成購買。另外,社群里留存的用戶,也能通過各種社群活動二次激活小程序,實現更多的復購。

總結:

以上便是基于微信生態體系下新品牌成長的共性方法論,剛剛我們一直在說微信生態,核心是在說什么,是在強調,當市場處于多元,碎片的背景下,只有將日常的營銷工作放在鏈接用戶、運營用戶上,才能從根本上應對市場的快速變化。

新消費品牌們,產品是起點,用戶是終點,品牌是結果。產品與用戶之間的溝通、交流、反饋、關系,到最后的交易過程,最終沉淀下來的只有是品牌。沒有品牌便沒有持久的生意,沒有品牌便沒有穩定的根基。如何做好品牌,一切圍繞著用戶為核心!