“數字化既是發展問題又是生存問題。”

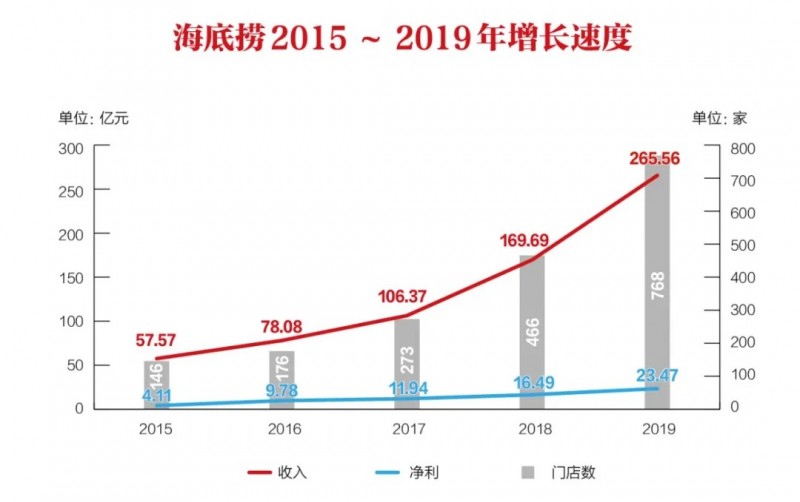

1994年,張勇在四川開起了第一家海底撈火鍋店。多年后,海底撈已做成全國直營連鎖,還把店開到了海外。截至2019年底,海底撈的全球門店數量達到了768家,擁有5473萬會員和10萬員工。

門店數量、會員數量的激增使得原來的系統速度遲緩。快速增長的背后必然要有相應的數字化新基建作為底層支撐。

在海底撈首席信息官邵志東看來,數字化既是發展問題又是生存問題。業務的發展、技術的發展,自然而然會驅動企業的數字化進程。

2016年海底撈開始將核心業務系統陸續上云;

2018年,它和阿里云合作搭建數據中臺、業務中臺和移動中臺的基礎架構,并在此基礎上升級海底撈超級App,重構會員體系,同年在北京開設了第一家智慧餐廳,采用自動配鍋機、智能傳菜機器人和智能廚房管理系統;

2020年計劃完成核心業務系統的全部上云,將自動配鍋機和智能傳菜機器人推向數百家門店。

在餐飲行業的數智化方面,海底撈已然走在了前列。

01

從“海底撈”到“云上撈”

海底撈經過20多年的發展,已建立了各種各樣的系統,包括點餐收銀、會員管理、供應商管理、庫存管理等136個系統。但是所有這些系統在2016年之前都不是部署在云上,而是在傳統的IDC機房里,擴展比較困難,故障率較高,容易遭受DoS攻擊,造成網絡擁堵。

2016年,海底撈決定上云。第一個上云的是點餐收銀系統。

上云不是簡單的遷移,原有的系統需要重構,解決兼容性的問題,系統之間的接口要重新聯調或部署,應用防火墻的規則等也要調整。

海底撈一家店一家店地修改調試,螞蟻搬家,歷時兩年完成重構上云。上阿里云之后,當門店數擴張到2000家、5000家,系統故障也大幅降低。

第二個上云的就是會員體系。

2018年5月,海底撈與阿里云合作實施超級海底撈App項目,10月16日新App正式上線。這個App項目其實做了兩件關鍵事情:

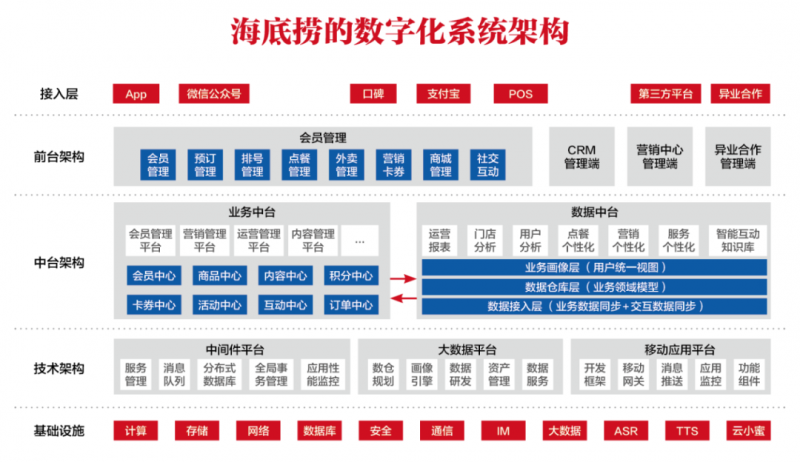

一是中臺的搭建,即在阿里云上建立起移動中臺、業務中臺和數據中臺的基礎架構,相當于挖好地基,為以后業務部門的“造房”需求提供底層支持;

二是重構整個會員體系上云,以支持高并發流量的需求。新系統現在可以輕松支持億級的會員數量和千萬級參與者的活動。

2019年,海底撈的訂餐排號系統也搬到了云上。2020年,主要是將PeopleSoft人事系統與SAP的ERP這類后勤系統上云,這樣從前端到后端所有核心業務系統將全部上云,海底撈全面實現“云上撈”。

上云之后,網絡服務能力增強了數倍,基礎設施的故障基本沒有了,效率得到了很大提升。

02

線下極致服務向線上延伸

海底撈向來以極致服務聞名。不過對于傳統餐飲店而言,一般只有在顧客到店消費時,才會跟顧客產生連接,當顧客離店,這種連接就中止了。而現在餐飲品牌除了線下服務,還可以通過線上的方式來觸達他們,與顧客有更多的互動。

比如,海底撈超級App就是一個移動線上入口。海底撈的門店在用餐高峰時段經常爆滿,需要長時間排隊,為此海底撈在排隊服務方面花了很多心思,比如提供小零食、美甲、折紙抵現等。

現在,排隊問題也可以通過線上來解決,在超級App上,可以提前預訂或當日排號,而且可以選擇“靠窗”“靠游樂園”“相對安靜的位置”等落座選項,生日聚會還是同學聚會的場景選項,還可以備注“準備寶寶椅、兒童餐具”等特殊需求。

顧客無論通過Pad端還是超級App端或其他端口登錄點餐,每一次消費信息都會沉淀在數據中臺系統中,并產生一些個性化的會員標簽,比如愛吃辣、喜歡素食等。

這樣顧客到了海底撈全國任何一家店,服務員登錄系統,就立刻能知道他的偏好,提供細致入微的服務,比如送上他愛喝的冰水,為孕婦準備魚湯或靠墊,推薦一些他喜歡的菜,或免費送上一份他曾大贊的小食,讓顧客身在異鄉仍有賓至如歸、被人關心的感動。

03

大中臺、小前臺

海底撈雖然早已建立了數字化系統,但是這些系統早期都是孤立的煙囪式系統,相互沒有打通,存在諸多重疊和冗余。

比如,海底撈App有自己的前端和后端,官網也有前端和后端,以前就是一個一個煙囪式地構建系統,“重復造輪子”,其實它們當中有很大一部分能力是可以共用的。

比如支付功能,之前每套系統都有自己的一套支付體系,造成了很大麻煩,不能快速統一結算。

此外,每套系統也都會涉及門店,每增加一家門店,所有信息都要登錄一個個系統往里面填。數據得不到及時更新,業務無法實時協同,總部高管層也不能準確把握所有門店的動態。

2018年海底撈在與阿里云合作超級App項目時做了一件很重要的事——搭建業務中臺和數據中臺架構。

其中,業務中臺是把各項業務中通用的能力沉淀下來,比如許多業務端都會用到支付功能,那就在業務中臺建一個支付中心的共享平臺,供各個小前臺統一調用,非常便捷。今后前臺開發了新的業務,也可以很方便地擴展。

現在海底撈的業務中臺上,一些與消費者相關的服務功能已經搭建好,比如說營銷中心、訂單中心、支付中心等,今后與內部運營、供應鏈相關的中臺能力也會建好,形成“大中臺、小前臺”,讓業務變得更加敏捷高效。

為了讓技術部門更好地實現業務部門的需求,海底撈還新設了一個職位叫ITBP(IT業務伙伴),專門對接業務部門的需求,將其分解轉寫成開發人員能看懂的IT需求。

在這個雙中臺和專為移動端應用服務的移動中臺上,全新的海底撈App應運而生。有了這樣的基礎架構,海底撈就可以根據自己的業務需要,快速迭代App上的各項功能。

剛開始App上只有排號、預訂、點餐、外賣這些基礎功能,而現在增加了商城、熱門活動、游戲、社區、短視頻分享等各種功能,還有智能客服24小時在線,基本上每個月都會根據消費者需求的變化去迭代功能和布局,而中臺的建立使得這樣的快速迭代更容易實現。

等候區互動游戲

04

數據驅動精細化運營

除了在業務中臺上搭建各種應用之外,海底撈近幾年還有一項很重要的工作就是將散落在各個系統的數據抽取集成,注入數據中臺。

海底撈信息部部長程起伍介紹,數據中臺的作用首先是統一存儲,把各個業務系統產生的數據先標準化,集成為各種各樣的主數據(Master Data,具有共享性的基礎數據),像菜品的主數據、門店的主數據,然后把主數據用終端API(應用程序接口)的能力提供給各業務方,實現跨部門、跨系統的數據共享。

其次,數據中臺在時效性方面也有很大優勢。以前,海底撈每天從各個業務系統中抽取數據可能是T+1(天)的模型,而且在傳統的數據倉中,運算起來很慢,而現在用阿里云的Dataphin智能數據構建與管理平臺,再加一層MaxCompute大數據計算服務,算起來就非常快。

第三,由于數據中臺可以將統一的數據及時地反饋到業務系統中,就可以基于這些數據,在業務上做一些嘗試和改進,比如做菜品的推薦——“猜你喜歡”等。

數據中臺將來自各個端口的會員數據匯總沉淀、分析處理,生成各種各樣的會員標簽。

海底撈的會員運營部可以在業務中臺的營銷中心里勾選這些標簽,圈定自己想要觸達的客群,通過系統自動對他們做精準營銷,比如在App內推送相關話題的內容或活動。

這就意味著每位會員打開海底撈超級App,看到的內容可能是不一樣的,類似于淘寶App的“千人千面”。

比如,有的顧客經常在夜宵時段去海底撈消費,那么海底撈App在適合夜宵時段吃的小龍蝦產品上線時,就會把小龍蝦品鑒活動推給他們;有的顧客曾經消費過海底撈的啤酒,當海底撈啤酒又出新款時,也會對這部分消費者去做相應的觸達。

05

智能算法提高決策效率

作為實現“以新技術改變餐飲企業成本結構”戰略目標的重要路徑之一,海底撈在2018年推出了首家智慧餐廳,探索用數字化、智能化的手段來提升顧客體驗、降本增效、保障食品安全。

如何提高從生產供應端到消費端整個鏈條的智能化程度,智慧餐廳做出了有益的嘗試。

吃火鍋的核心就是鍋底和調料,每個人對麻、辣等味道的接受度都不同。海底撈推出了鍋底“私人定制”,服務員根據顧客對麻辣香咸甜度、油水比例的要求調出一個味道,保存在CRM系統中。自動配鍋機通過對原料、輔料、鮮料的精準化配置,配出私人定制的鍋底。

私人定制鍋底

為了保障食品安全,智慧餐廳的智能菜品倉庫保持0~4度的恒溫,由機械臂自動采貨傳菜。每份菜品都有RFID標簽,超過48小時就會自動報警,下架淘汰。菜品制作好后,有幾個智能傳菜機器人分擔送餐工作,將菜品送到顧客桌前。

智能傳菜機器人

為了降本增效,智慧餐廳在庫存管理上與阿里合作,通過“智能要貨”算法預測銷量,實時跟蹤庫存,看每天消耗了多少食材,消費了多少菜品,判斷需要補多少貨,將庫存保持在一個合理的水平,既減少損耗又保證供應。

這種算法需要一個深度學習的過程。隨著更多門店應用智能要貨算法,并經過較長的時間積累更多的優質數據,考慮更多可能影響結果的決策因子,預測效果將得到提升。

對餐飲企業來說,選址是另一個至關重要的環節。海底撈與阿里云、高德合作進行大數據智能選址。

以前是拓展員到處跑,他們憑借自己的經驗來選址。按照2019年海底撈平均每1.2天就要新開一家店的速度,拓展員都是現場跑的話,要跑斷腿,而現在他們坐在辦公室里,點出數據分析屏,智能算法會結合人口密度、人群消費層次、門店分布、周圍餐飲和購物設施、交通便利程度等因素綜合評估,提高選址成功的概率。

餐飲企業的數智化是一條艱辛之路。正如邵志東所言,智能化是以數字化為基礎的,在大數據的基礎上才有所謂的人工智能,而對餐飲企業而言,一物一碼就是一座大山,成本太高,不光是餐飲企業本身而且從供應商提供的食材起就要做到一物一碼。

海底撈供應鏈負責人楊立也認為,餐飲企業的食材原料供應數據很難標準化,比如牛羊肉切了一半放回,菠菜出成率天氣涼爽時是85%(一斤菠菜能出85%的產品),天熱時是50%,這些都給數字化造成了很大困難。

然而,盡管挑戰巨大,海底撈在數智化之路上依然走得很堅決。

當它只有幾家門店時,通過無微不至的人的服務就能做得很好;而當它擴張到數百家甚至數千家門店時,唯有數智化才能形成規模效應,健康發展,消除大企業的“富貴病”——系統臃腫、資源浪費、流程效率低下。

現在,海底撈已經擁有了一個良好的底層基礎——架構在云端的數據中臺和業務中臺,可以支撐今后業務的飛速發展和對消費趨勢、競爭環境的準確把握。

隨著技術的發展,全產業數智化的推進,海底撈在供應鏈數智化遇到的挑戰也終將迎刃而解,同時實現服務從無微不至到無微不“智”的跨越。