?

?

圖片來自 Medical News Today

待會吃什么好?

外賣、食堂、便利店、帶飯,我們的一日三餐的選擇似乎無窮多。

然而,跟找另一半一樣,將這千千萬萬個選擇扔到「好吃」「健康」「不貴」「符合社交需求」等條件下,我們會常規性地陷入選擇困難癥,將外賣列表拉到盡頭也想不到該吃啥。

科技給我們帶來了一些幫助。

譬如,「今天吃什么」表情包 —— 手動截個圖,內心不掙扎。

又如,硅谷的軟件工程師 Rob Rhinehart 在 2013 年想出了一款名為 Soylent 的產品 —— 想用一瓶奶昔就為你補足身體所需營養,解決日常的決策和備餐麻煩。

?

?

Rob Rhinehart,圖自 LA Times

之后,Soylent 還成長為估值超過 10 億美元的明星創業公司,而「喝飯」也成為風靡科技圈的一種新飲食文化。

現在,這陣風潮已經吹到中國,并生出一批本地新創企業。有趣的是,原本為了減低就餐成本的代餐,在來到中國后,卻搖身一變成為高單價的瘦身食材。中間到底發生了什么改變?

01

「Soylent 們」的故事在中國無法賣給大眾

圖片來自 Business Insider

想讓以 Soylent 為代表的代餐奶昔變成中國人的正餐,難度可不小。

首先,大部分人可能放不下作為吃貨國人民對美食的執念。

Soylent 背后有種硅谷盛行的「life hack」精神 —— 積極尋找可系統化地解決生活中需求的方法,以提高生活效率。

而吃飯這個任務,從某個角度來看,也就是為了攝取營養。這樣看,我們也就能將營養拆解成不同量的蛋白質、微量元素、脂肪等等。吃什么都好,滿足營養攝入就足夠了。

真正的食物還是 Soylent?

Soylent 的「中國學徒」代餐品牌「若飯」,在介紹中也很喜歡將產品和硅谷、太空食品這類概念貼邊,官方強調 80% 顧客均為男性,主攻「技術人員」和「商務人士」。

雖然這些年來,越來越多國內消費者以「熱量」和「營養」來「丈量」食物,但作為吃貨國,大部分人還是非常喜歡享受美食。

我們以前聊起 Soylent時,不少愛范兒的讀者都積極表達了對美食的不舍:

(Soylent 就是)精裝飼料!@ raidyue

沒有美食,人生就失去了一半。@ neicon

另一點和國內情況對不上的就是,Soylent 在國外擁有較大的價格優勢。

Rhinehart 最開始搗鼓 Soylent 就是因為創業入不敷支,成天吃快餐又沒營養,自己做飯又太耗時間。

現在,液態和帶瓶奶昔粉的 Soylent 一瓶單價約三四美元,這比餐廳消費或外賣都便宜。而在像硅谷和紐約這種生活成本本來就很高的城市,它就顯得更友善,而且還帶著「健康,你也能輕松擁有」的光環。

建議大家多吃水果和蔬菜可能更適用于 1% 高收入人群,因為像我們這樣中等收入或低收入的人根本沒有這個資源。

我們最大的零售市場就是紐約市。那是因為中低收入階層都是在雜貨店里買食物的。

Soylent 的可持續發展和企業事務主管 Jamie Sullivan 對 Vox 說。Sullivan 表示,現在 Soylent 的主要新增顧客都是「年輕職場人」和大學生。

Soylent 在超市就能買到,圖自 Reddit

反觀國內,大部分代餐奶昔的單瓶零售價都得去到二三十元,這差不多能買到一頓不錯的快餐了。在價格差不多的情況下,大部分人可能還是會想吃熱騰騰的現做肉食蔬菜,而不是單純為了生存所需能量去喝一杯飲料。

?

?

圖片來自廣東大燒鵝

此外,Soylent 和英國競品 Huel 都會打「可持續發展食物」的賣點,但這對于中國消費者來說也沒有什么吸引力。

那誰愿意「吃苦」呢?想變得更美和更瘦的人。

圖片來自 Giphy

但它不像傳統健身蛋白粉一樣,限于健身人群。事實上,正是因為大家沒時間/精力去運動,就更想通過吃來減重。

02

創業公司先做本土化,巨頭紛紛入場,代餐奶昔市場有多香?

代餐市場在中國的高速增長以及消費者對代餐產品的興趣度提升,是百事公司進軍代餐市場的主要原因。

本月,百事旗下的桂格品牌推出了一款名為「抵卡控」的代餐產品,每瓶熱量約 200Kcal,價格定在 159 元/ 6 瓶,聲稱可提供持續 4 小時的飽腹感。

桂格「低卡控」,圖片來自桂格天貓店

總的來說,服務于體重控制的代餐奶昔的特點為熱量低,營養全面(才可取代一頓正餐)和飽腹感強(一般在介紹時都會注明能產生飽腹感 XX 小時。)

除此以外,據界面報道,加上今年 4 月發布的 NesQino,雀巢去年至今一共在中國銷售三個品牌的代餐奶昔 NesQino、OPTIFAST 和 Build U。

?

?

nesQino 包括以可自行搭配原料粉和智能沖調杯,圖片來自 nesQino

歐睿國際統計數據指出,2017 年全球代餐市場規模為 661.6 億美元,其中,美國市場占 246 億美元,中國市場占 57.17 億美元,并預計將于 2022 年增長至 120 億美元(這里所指的代餐還包括了能量棒等各種零食)。

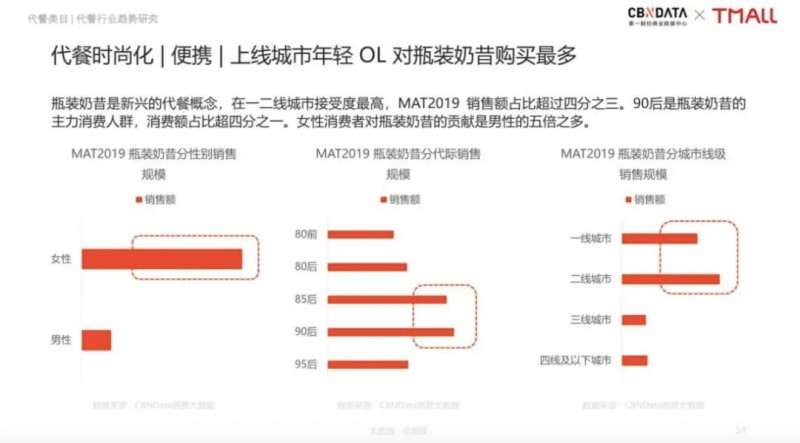

其中,瓶裝奶昔為快速增長的品類。

CBNData 和天貓聯合發布的《中國線上代餐消費趨勢洞察》指出,瓶裝代餐奶昔在 2019 年迎來爆發性增長,比前一年增加了 700 倍。傳統沖泡麥片類用戶正在逐漸流失到更強調纖維和飽腹感的代餐食品。

瓶裝代餐奶昔的主要受眾為一二線女性,圖自《中國線上代餐消費趨勢洞察》

另一方面,據眾多代餐品牌的代工廠杭州衡美集團披露,公司營收已經從 2016 年的 2400 萬元躍升至 2018 年的破億元水平。

?

?

康寶萊包裝一看就比較像傳統保健品,圖自康寶萊

雖然在 2017 年,美國保健品牌康寶萊占了中國代餐市場 88% 的份額,但它只是帶著美國原有的產品給中國消費者。只有當中國一新創本土代餐品牌出來,我們才迎來更符合中國口味的產品,這個消費風尚也被普及給更多人。

特別本土的一個策略就是 —— 代餐奶昔奶茶化。

今年,國內代餐品牌 Wonderlab 宣布和喜茶推出聯名產品,其中包括「黑糖波波」、「芝芝莓莓」和「暖暖奶茶」三個口味。

就這樣,這些原本一聽就甜的熟悉名字,搖身一變就成為了「健康瘦身」的代餐食品。

除此以外,和好色派沙拉同門的 Wonderlab 將自己定位為「美妝營養」,并在小紅書、淘寶直播和抖音下重功夫「種草」,深諳「網紅打法」。雖然在 2019 年才成立,但 Wonderlab 的銷售額已經超過 6000 萬,再加上高頻的微信投放,吃不吃它似乎都得見到它。

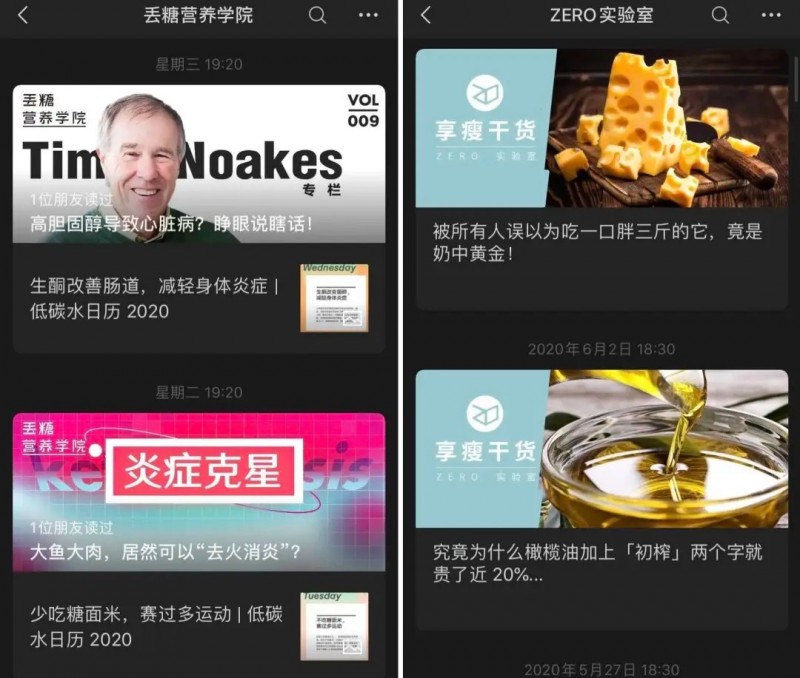

另外兩個本地公司「超級零」和「野獸生活」則從內容社區出發。

超級零從 2016 年開始做斷糖主題公眾號「ZERO 實驗室」(舊名為「X 生酮實驗室」),官方表示積累了數十萬種子用戶。同一年里,野獸生活也上線了公眾號「丟糖營養學院」(舊名為「野獸生活研究室」),主要科普低碳水生活方式。

和超級零不同的是,從做內容積累了對消費者的需求認知之后,野獸生活首先嘗試的是提供低碳水食品的線下餐廳。過了一段時間后,他們發現公眾號的粉絲分布于全國各地,而餐廳則受限于地理位置,逐漸轉型即食代餐產品,先后創立「理想生活燃脂」和「丟糖」兩個品牌。

有意思的是,無論是超級零還是野獸生活,他們的產品均不止于代餐奶昔。

他們的套裝通常是以 3-5 為一周期,為顧客搭配出能滿足每天兩/三頓的速食產品,并設置餐間零食,大大減少了頓頓代餐奶昔的單調感以及進行飲食控制的思考操作成本。

丟糖 BOX 套餐中第一天的飲食安排,圖片來自丟糖天貓店

除此以外,兩個品牌都在持續迭代產品口味,我們可從中找到辣味、甜味、東南亞菜、日料等等多種不同版本。

超級零的「和風版」代餐套餐,圖自超級零天貓店

簡而言之,就是抓住了中國消費者又饞又想方便又想瘦的心理。

隨著消費習慣逐漸被培養起來,現在像 Keep 這種「健身一條龍」以及「薄荷健康」等服務類產品也開始推出代餐產品。

03

代餐雖然方便,但不宜過度

圖片來自 Medical News Today

正如國外的 Soylent 愛好者可以自己在亞馬遜自己購買各種營養粉,搭配做代餐奶昔,普通代餐粉的制作并沒有技術壁壘,想找代工廠來做非常容易。

據第一財經報道,曾運作過代餐項目的商人表示,很多代餐產品都是在注冊商標后,找家有食品生產資質的代工廠制造,成本很低。安徽的一家工廠甚至還將投產的門檻降到 500 盒,也就是只花一萬多元就能生產一款擁有自有包裝設計的代餐產品。

不少微商就看準了這個機會,推出自有品牌的代餐產品,并配以「XX 萬減肥大賽」噱頭,發展多層級代理結構。

需要強調的是,雖然生產商擁有食品資質,但如果過度依賴代餐而切斷正常飲食的話,分分鐘會帶來嚴重飲食和健康問題。

此前,有新聞報道指寧波女孩為了減肥,連續半個月只吃代餐粉、代餐餅干,導致肝功能衰竭,必須接受肝移植手術。

這也是為什么,大部分國內比較出名的品牌,基本上都不建議每頓都喝代餐奶昔,部分套裝產品會配上像雞胸肉這類可速食「真·食物」,或者列出建議菜譜,鼓勵用戶正常吃飯。而且,這些品牌還會注明不適宜吃這類型代餐的人群。

今年 1 月 1 日起,經中國營養學會法規標準委員會組織審查的《代餐食品》(T/CNSS 002-2018)團體標準正式實施。

該標準規定,每餐代餐食品所所提供的能量不少于 835kJ(200kal),不高于 1670kJ(400kal),其中蛋白質需占總能量的 20%—25%。此外,標準還對脂肪、膳食纖維、維生素等含量設下定量標準。

在新標準下,代餐亂象有望可得到緩解。不過,我們依舊不宜過度依賴代餐,但將它們視為一種選項。

「食物=營養元素」這一概念,在代餐文化更成熟的西方國家迎來不少質疑,無人知道長期執行這種飲食方式對人身體的具體影響。

國家二級公共營養師王斌在接受界面采訪時表示,如果想通過代餐粉來控制飲食,可以用來替代一天里的一餐,但不建議全天吃:

食物中的營養是不能完全被取代的。

而且,吃貨如我想說一句,吃,不只是為了生存,還是為了享受啊。

?

?

圖片來自 Telegraph

這個享受,還不止于是色香味的享受。

吃,是我們和自然的樞紐,提醒我們也只是地球上無數生物中的一員,生存依賴于環境;同時,它也是我們和身邊人建立關系和聯系的共同體驗。

吃,不只是為了攝取營養,它還是一套獨立的文化。