隨著疫情在歐美國家蔓延,很多歐美居民開始囤積各種罐頭。在某些地方,超市里的罐頭食品貨架已經處于「搶購一空」的狀態。

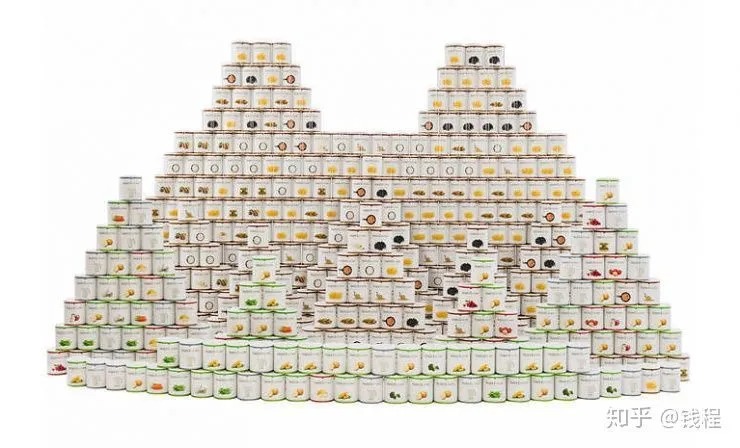

歐美人對于罐頭食品簡直是真愛。幾年前,Costco曾經特別推出過「末日求生罐頭」套裝。重達 1800 磅,里面共含 230 個罐頭和 30 個桶裝食品。包括果干、蔬菜干、冷凍紅莓、藍莓,米類、豆類、肉類和奶類食品。

Costco的「末日求生」罐頭套裝

這種巨型罐頭組合,足夠 4 個成人吃上一年,而這些罐頭的保質期長達 25 到 30 年,價格呢,自然也不便宜,折合人民幣約 4 萬元。不可思議的是,這款產品當時在市場上居然賣得還不錯。

我們先忽略「1800 磅的罐頭在家里如何放下」的問題。就是能夠放得下,這些東西能吃的下去嗎?還有就是它的保質期真的可以達到 25 到 30 年這么長嗎?

還有,最重要的是,在中國,罐頭食品長期都是「不營養,不健康,有防腐劑」的代名詞,這種東西到底能不能吃?會不會有害健康?

一切的一切,都要從人類歷史上第一個罐頭說起。

No.1

第一個「罐頭」的誕生

罐頭食品是人類歷史上第一種現代意義上的「加工食品」。

關于它的歷史很有趣,要追溯到拿破侖戰爭時期,也就是18世紀末的時候。當時拿破侖率軍征戰,但是戰線太長,后方的食物資源,等運到前線,往往就已經腐爛變質了。

拿破侖當時就開了個懸賞,只要有人能發明便宜有效的防止食品變質的技術和裝備,就賞他 12000 法郎。這在當時可是一筆巨款!大家都開始想盡各種辦法延緩食物變質。

當時有個人叫尼古拉·阿佩爾(Nicolas Appert),這個人曾經當過廚師,也在各種食品工廠當過工人。在工作期間,他偶然觀察到,裝在玻璃瓶里的果汁、酒等食物,如果處于密封狀態而且經過了事先加熱,那就很長時間都不會腐壞。

尼古拉·阿佩爾(Nicolas Appert)

根據這個現象,尼古拉·阿佩爾試著將食物處理好,再裝入廣口瓶內,然后將整個瓶子置于沸水鍋中,加熱 30-60 分鐘后,趁熱用軟木塞塞緊,再用線加固或用蠟封死,這樣處理完之后,食物果然放很久都沒有壞!

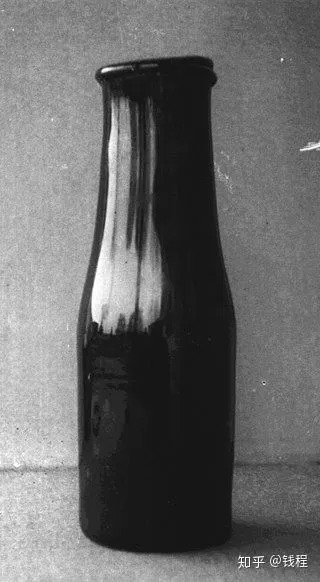

經過各種嘗試之后,他最終在 1804 年用玻璃廣口瓶、軟木塞和石蠟,做成了人類歷史上第一個罐頭。而且最終也如愿以償地獲得了拿破侖的巨額懸賞。可惜的是,因為當時罐頭生產效率太慢,沒等到這個技術發展成熟,戰爭已經結束了。罐頭食品最終也沒能在戰爭中用上。

人類歷史上第一個罐頭

到了 1810 年,罐頭技術就開始飛速發展,英國人隨后發明了鐵質的罐頭,更加結實耐用。但是,這個階段罐頭還是主要在軍方使用,因為造一個罐頭的時間和經濟成本都非常高,是絕對的「奢侈品」。而等到罐頭食品真正「下放到民間」,已經是二戰之后的事情了。

在很長一段時間內,雖然罐頭食品已經出現,但沒有人知道為什么罐頭放不壞。這個謎題,一直到 50多年以后才得以解決。

No.2

為什么罐頭食品放不壞?

1862 年,法國著名科學家,微生物學之父路易·巴斯德終于闡明了「食物腐敗是微生物大量繁殖所致」。直到這個時候,人們才終于意識到,罐頭食品之所以能保存很久,就是因為「微生物」已經不存在了。

是的,罐頭制作時通過高溫把罐頭內部的微生物殺滅,讓它達到商業無菌的標準,而罐頭密封很嚴實,外面的微生物也進不來。這樣食品就處于一個幾乎沒有微生物存在的環境,當然能保存很久啦。

很多人認為罐頭食品之所以保存久是因為加了防腐劑。實際上絕大部分罐頭都是不需要添加防腐劑的,因為「微生物都沒了,要防腐劑干啥?」,只有很小一部分罐頭確實要加防腐劑,比如亞硝酸鹽,來保證食品安全。

不是說沒有微生物了嘛?為什么還要添加防腐劑呢?

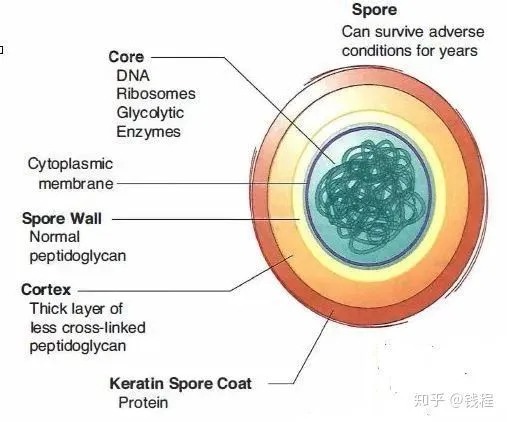

其實這是為了對抗「芽孢」。芽孢是某些種類的細菌的特殊休眠體,一旦芽孢形成,它就具有耐高溫、耐寒、耐酸堿,耐干旱等一系列「打不死的小強」般的性質,日常的蒸煮對芽孢無效,想有把握殺死芽孢,得在 180℃ 下干熱滅菌 5-15 分鐘,100℃ 下濕熱滅菌 5 小時,或高壓蒸氣 121℃ 持續 30 分鐘才行!

如果罐頭的殺菌溫度和時間都足夠的話,能殺死絕大部分細菌,包括芽孢。但是,偶爾可能有微量的芽孢存活下來。如果食品內部的酸度足夠(PH<4.6),這些芽孢即使存在,也無法繁殖,那就沒有必要去添加防腐劑。

細菌芽孢的結構

但是對于低酸罐頭(PH>4.6)來說,芽孢是可以緩慢地萌發,「變回」細菌之后繼續大量繁殖的。所以,對于這些罐頭,還是有一定食品安全風險的。為了最大限度減小這種風險,有時就會添加一些亞硝酸鹽等防腐劑,抑制一種叫做「肉毒梭菌」的芽孢繁殖。

如果肉毒梭菌大量繁殖,會產生肉毒毒素,人吃了就會中毒,嚴重的甚至會導致死亡。這可不是開玩笑的事情!

我們之前寫過很多關于「肉毒梭菌」和「肉毒毒素」的文章,有興趣可以看看:

目前,亞硝酸鹽通常只在某些肉類罐頭中出現。其他類型的罐頭沒有添加這種防腐劑的必要。

那么,既然罐頭食品放不壞,那為什么這些食品還有保質期呢?

對于罐頭食品來說,在保存期內,微生物繁殖腐敗的風險很小,可以忽略不計。但是食品里面的氧氣很難完全消除,氧化酸敗反應仍然可以緩慢發生,再加上食品內部的一些其他化學反應也不可能完全停下來。因此一般罐頭食品的保質期是兩三年。

超過保質期并不代表食品安全有問題,而是可能會發生一些風味、質地的變化,產品可能「沒那么好吃了」,但吃起來不會對健康有影響。

話說回來,為啥「末日求生罐頭」可以放 25 到 30 年?

其實,這些罐頭可能會在包裝、配方上做得更好一些,但即使做到最好,過了幾年,還是不可避免地會有風味上的變化。只是,對于應急食品來說,「好吃」不是第一考量因素,「救命」才是最關鍵的。因此保質期就有理由延長很多了。

No.3

罐頭比較適宜存放哪些食物?

大部分食材,不管是蔬菜,水果,還是肉類,魚類,通常都能做成罐頭。但是,罐頭的高溫滅菌往往會帶來食物形態的改變。而且食物內部的水分也會在漫長儲存過程中均勻分散在食品中。

有一些食品在高溫下形態就會發生變化,這類食品很難做成罐頭。比如,我們很少能看見罐頭的沙拉醬,奶油之類,因為它們在高溫下會分層;我們也很難見到罐頭的面包,蛋糕,餃子之類的面食,因為罐頭中的面會吸水膨脹,最后變成黏糊糊的一團。賣相就不好了。

現在市面上也出現了一種「軟罐頭」食品。軟罐頭的生產工藝和罐頭食品類似,唯一的不同就是用高阻氧、隔光型的復合塑料薄膜代替硬的玻璃或者金屬。軟罐頭比起普通罐頭,更加方便攜帶和使用。

比如像這種就是「軟罐頭」

現在有很多「常溫料理包」食品,比如說超市里的各種即食調理包,還某些泡面里面搭配的紅燒牛肉等,從本質上說就是軟罐頭。

No.4

罐頭食品健康嗎?

關于罐頭食品的「健康特性」,我們還是分為兩方面來談,第一是「安全」,第二是「營養」。

安全性自然不必多提,大部分罐頭工廠往往會用 HACCP(危害分析與關鍵控制點)體系來管理食品安全,而罐頭的滅菌溫度/時間等關鍵參數,往往都是作為「關鍵控制點」去控制的,因此,我們對正規工廠生產出的罐頭,基本不用擔心有食品安全問題。

關于罐頭食品里面的各種添加劑,包括防腐劑,穩定劑,護色劑等,只要是合法合規使用,按照限量添加的話,對于身體也不會有什么影響。因為這些添加劑之所以會成為合法添加劑,就是已經在之前做了一系列的毒理學實驗,確定了在限量添加的情況下,對人體安全無害,才能最終被批準添加進食品里面。

但是,如果你發現超市的罐頭發生了漲罐,或者包裝缺損等情況時,這種罐頭可能會有較大的食品安全風險,還是不要買了。(當然,這種情況現在已經比較少見了)

漲罐現象通常是由于產氣微生物污染所致

說完了安全,下面來說說營養。很多人會覺得「罐頭食品完全沒有營養,多吃對身體沒任何好處」。這種說法太片面了。

大部分罐頭基本都要經過高溫處理(瑞典鯡魚罐頭之類的發酵罐頭除外),高溫確實會破壞食物中的某些營養,比如維生素C,某些 B 族維生素等。

如果單拿罐頭食品跟相同類型的新鮮食品來做對比的話,罐頭食品的營養確實要稍微遜色一些。但是這和「完全沒營養」是兩個概念。要知道,大部分食物也是要經過烹飪才能食用的。對于蔬菜,肉類來說,烹飪過后,營養也一樣會有一些損失。

而且,大部分情況下,罐頭食品也只是人們日常食物中的某一種選擇,沒有到「末日」場景,人們一般也不會一日三餐都吃罐頭吧。在這種情況下,損失的那些營養也很容易通過別的食物補回來。

再說了,有些罐頭,為了抗氧化的目的,也會特意添加一些維生素C進去。這樣還正好把一部分損失的維生素補上了……

總之,說「罐頭食品不如新鮮食品營養價值高」沒錯,但這是一個相對的概念,千萬不要把它理解成「罐頭食品沒有任何營養,不要吃」。

最后,希望大家正視罐頭食品,不要妖魔化它們。祝大家罐頭食品吃得開心~