導語:

粥是一個擁有著幾千年歷史的古老品類,此前一直默默無聞著。直到互聯網餐飲的崛起,才讓粥的發展步入了快車道。

粥這個不被張文宏看好的品類,到底憑啥火爆呢?

新冠疫情最猖獗的時候,復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏的一句“孩子早餐不能喝粥”在網上引起熱議。雖然張文宏醫生的本意可能只是強調在疫情的特殊時期,要給孩子多吃點高蛋白的食物,而不要只吃白粥。

可是當這句話被斷章取義之后,一場挺粥派和反粥派之間的爭論被迅速點燃,為此人們把粥的來龍去脈和營養價值扒了個底朝天,卻也讓粥這個默默無聞的品類受到了前所未有的關注。

張文宏的一句話能瞬間沖上熱搜,引起全民熱議,歸根究底還是在于他挑戰了粥的國民美食地位,打破了人們對于粥的一貫認知。

有一說一,粥的世界張文宏醫生未必真的全部了解。畢竟,粥作為歷史悠久的古老國民美食,除了白粥之外,還有太多太多精彩的世界。

01

粥無定式,源遠流長

從古至今中國人的餐桌上都離不開一個重要的組成部分,那就是粥。粥在古代叫做糜,在我國有著非常悠久的歷史。據觀察君了解,關于粥的記載最早見于周書提出的“黃帝始烹谷為粥”。在中國古代以及近代時期,喝粥是經濟困難或者是物質匱乏的時期用來果腹充饑的重要方式。

1.粥的演變史

不管在奴隸社會還是封建社會,對于底層大眾來說,糧食不足的貧困是常態,誰都知道能選擇的情況下當然要吃飯,但是沒飯吃的時候太多了,只好兌水成粥,用以充饑。

所以那時候有能力頓頓吃飽飯的人,才會把吃粥引申出寡淡和受苦的意思來。在民不聊生時,官府或者“大善人”也大多通過粥來開倉濟民,對于古代國民來說,一碗粥,就是活下去的希望。因此,粥的千年歷史其實更像是一部饑餓史。

而在經濟富裕和物質得到極大豐富的今天,喝粥又和養生聯系在一起了。中醫認為暖胃養生,莫過于一碗熱騰騰的粥。

經過上千年的發展,粥也從簡單的烹谷為粥演化為各式各樣的形態。正所謂粥無定式,說的正是天下沒有兩鍋一模一樣的粥。從過往看,粥早期的南北差異化比較明顯。南方的粥大多是大米熬煮加上其他配料而成,如艇仔粥、潮汕粥、皮蛋瘦肉粥。北方則會以小米、糙米等雜糧熬煮而成,如大碴子粥、雜糧粥、八寶粥等等。

?

?

在后期,隨著南菜北上,粥品類的大眾認知逐漸演變成大米、小米、雜糧熬煮成的流食。再演變下去,白粥、稀飯過于單調,南方人更愛吃蔬菜、肉、冬菇、蝦米、香菜等食材煮成的咸粥。

2.粥品類成為一個小風口

早年間,粥只能算是一個大而雜亂的品類,產品的認知度較高且制作簡易,吸引了一批餐飲品牌入局。如肯德基本土化的早餐菜單就有粥這一產品,就算是以標準化狂魔著稱的麥當勞近些年也不甘落后地推出了數款粥品,其它連鎖快餐品牌如永和大王、永和豆漿、真功夫都曾經推出粥品來豐富早餐產品線。

在較為散亂的早餐市場,線下最為常見的的包子、豆漿油條等小店中,也都能找到粥這個產品,那時候,粥僅僅作為一個常見而又低端的產品。

大部分消費者除了早餐和夜宵,或者生病、酒后外,一般很少會去專門喝粥,這就造成了粥品類有認知但消費需求并不強勁,粥品類在這階段發展得不溫不火。2005年左右,粥品類的連鎖品牌除了嘉和一品、宏狀元、如軒海鮮砂鍋粥外,也少見其它品牌涌現。

2010年后,潮汕砂鍋粥開始北上,補齊了北方高端海鮮粥這一細分品類的空缺,隨后,市場跑出了潮粥薈、火齊等潮汕砂鍋粥品牌。2014年之后,隨著外賣平臺的崛起,粥品類也冒出了多個黑馬品牌,如三米粥鋪、曼玲粥、粥員外等。

?

?

此后,粥品類成了一個小風口,多個細分業態先后崛起填補了粥消費的高端、低端、堂食、外賣等需求。在食品零售端,銀鷺推出了高營養保健速食粥品牌“好粥道”,2016年,銀鷺的八寶粥新產品在上線不到半年就創造了過億的銷售額。包括日式便利店,像全家、羅森等品牌也曾經上線過粥便當,淘寶、天貓、京東等電商渠道也可見有小份粥在售。

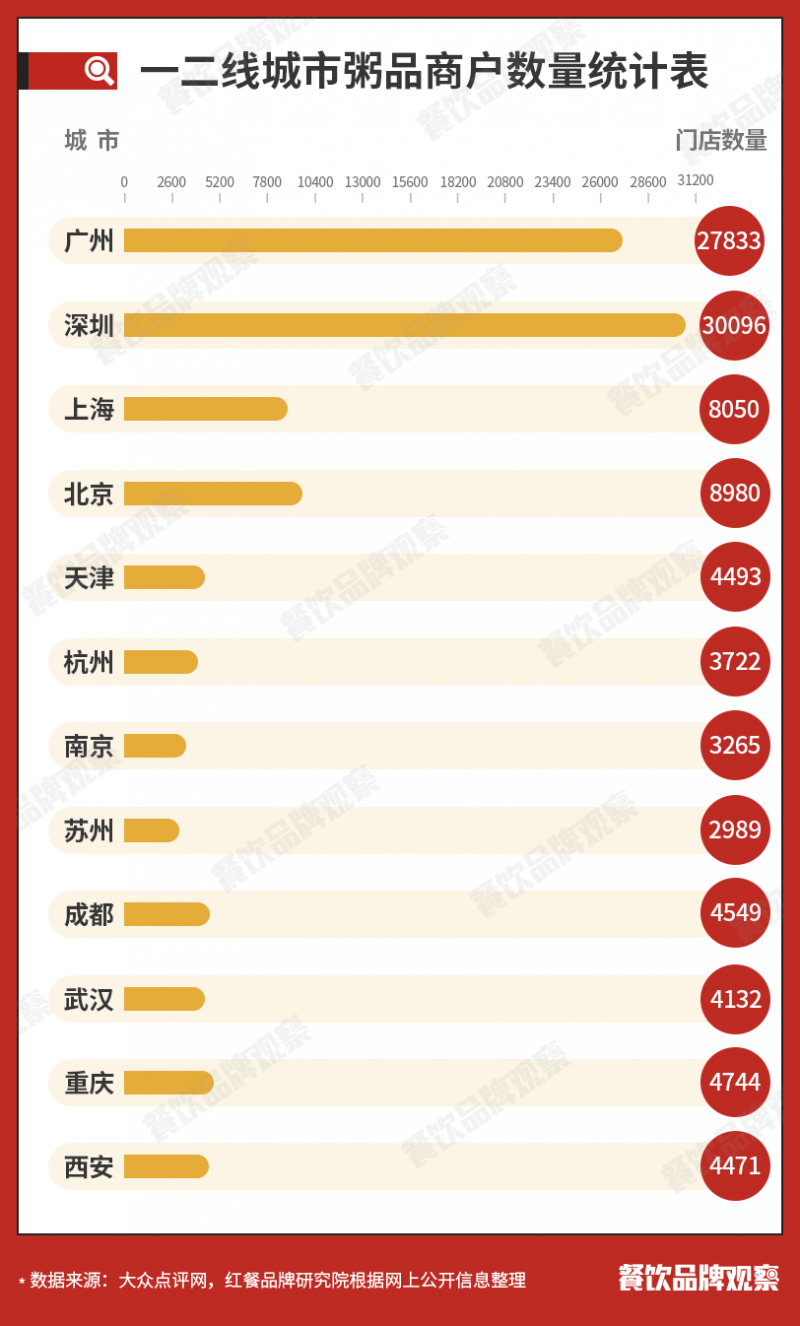

在即食餐飲端,粥品類門店也遍地開花。觀察君在某點評網站上搜“粥”的關鍵詞,排在前面的12座城市的門店數量加起來已經超過10萬家了。

而根據外賣情報小程序數據顯示,截止到日前,全國粥品類的品牌已經超過了2.6萬個。

02

開粥店是一門好生意嗎?

粥作為國人餐桌上平淡無奇的品類,吸引了如此多的創業者入局。它究竟有何魔力?又有怎樣的發展特性呢?

1.粥賽道是一座金礦

作為跟粉面并列的細分品類,粥的食用人群總數跟前二者相比并不見得會少,可是主打粥的品牌數和門店數卻遠遠少于前二者,在全國拓展的知名品牌更是寥寥可數。在紅餐網聯合創始人樊寧看來,“相比擁擠的粉面賽道,粥品類還有很大的發展空間,是一座尚未被有效發掘的金礦。”

粥的自身特性決定了它是一個天然擁有著強大的發展潛力的品類。

(1)老少咸宜,不分時段

粥在中國傳統餐飲文化里有很強的群眾基礎,喝粥是國人千百年來形成的飲食習慣,無論北方南方、無論男女老少都愛喝粥。能被國人從古代吃到當代,且一直吃不膩,說明這是一個受到消費者普遍接受的品類,所以它幾乎不需要進行市場教育。

?

?

粥品看似簡單,可塑性卻極強,加入各種不同的配料,口味、功效會隨之變化,可以滿足不同人群的需求。一份用料豐富、熱騰騰的粥,在養生成為全民話題的今天,更是符合人們對于健康飲食的需求。另外,搭配了各式面點、小菜、主食后,粥品也可成為豐富的一餐,不會再給人“吃不飽”的錯覺。

因為粥它本身可以作為主食,也可以作為休閑期間有效的補充。相比米飯,粥的可食用時間段并沒有那么固定,早餐、午餐甚至宵夜都可以點上一份粥,粥是可以作為一個全時段運營的品類。

此外,麻辣燙、酸辣粉、米線的消費人群以19-29歲的年輕人居多,而粥卻是全年齡段,男女老少通吃的品類,消費場景廣就意味著粥品類的獲客能力會更強。

同時,粥品最大的特點之一就是操作簡單,容易標準化。相比中式正餐高度依賴廚師,粥品類對于專業度的要求則低很多。

(2)迎合消費需求

2012年之后,隨著餐飲外賣平臺的快速崛起,消費者的消費習慣得以重構。此前吃飯一般必須要去店里堂食,而借助外賣平臺則可以安心在家等餐即可。但是剛開始,外賣基本只是覆蓋中晚餐時段,很少有人會在外賣平臺上點一份早餐。

加上早餐的購買極其便利,在樓下的小店,包子油條餃子任君選擇,而粥一般以皮蛋瘦肉粥、黑米粥、小米粥居多,小小的一碗粥配上包子或者油條,一頓早餐就這樣解決了。

可隨著城市文明建設的推進,樓下的早餐小店漸漸消失,早上要買一份飽腹的早餐已沒那么容易,想買一份現熬的粥更是難上加難。

這時候,餐飲商家和外賣平臺發現了這一商機。從2016年左右開始,餓了么和美團外賣等多個平臺開始大力搶奪早餐市場,早上在各大城市的寫字樓下面便能經常看到一群外賣小哥在等待著前來取餐的外賣顧客。

而在早餐需求上,粥品類理所當然從面、粉、米飯等幾個品類中突圍而出,越來越多的餐飲商家推粥類早餐,甚至麥肯等快餐巨頭也紛紛加入隊伍。早餐粥的需求就這樣被逐步強化了起來。當建立了強需求后,早餐的行為習慣就開始延續到類似場景的晚餐、夜宵中,再之后,午餐場景也被粥品類強勢打入。

如今,不僅各大一二線城市的街頭巷尾有粥店,就連嗜好吃辣的川渝等地也被粥店攻入。從一線下沉到三四線,再從三四線回歸一二線,從早餐入侵午餐、晚餐、夜宵......粥就這樣從一個默默無聞的小品類搖身一變為比較具有發展潛力的熱門賽道之一。

因此,有業內人士認為,粥品類的厚積薄發得益于外賣早餐需求的成熟化。

2.粥店遍地開花

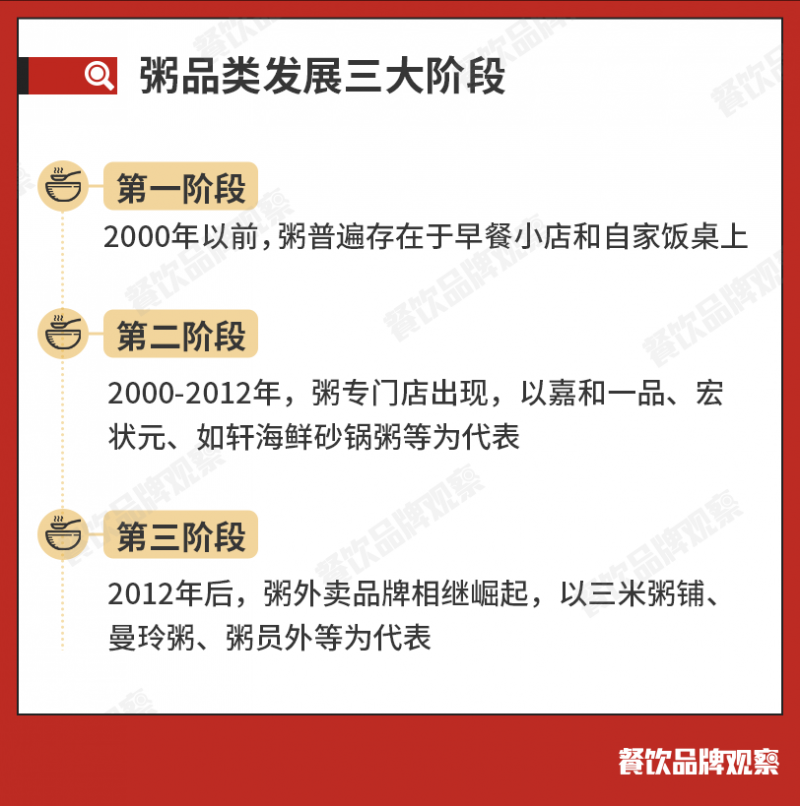

觀察君梳理了粥品類的發展史后發現,粥品類的發展歷程大概分為3個階段。第一階段為2000年之前,粥普遍存在于各地的早餐小店當中,主打粥的品牌幾乎沒有。到了2000年之后,細分的餐飲品類迎來了大規模的品牌化,粥品類中也開始出現了一些品牌,譬如宏狀元、嘉和一品、好粥道、如軒砂鍋粥等。

彼時,粥品牌大多以傳統堂食為主,區域化拓展,門店擴張速度極慢。比如在北京有嘉和一品、宏狀元,在石家莊有谷連天現熬八寶粥,廣東有如軒海鮮砂鍋粥……

2012年之后,互聯網餐飲開始盛行,加上之后的外賣平臺崛起,粥品類的發展駛入了快車道,出現了一批以曼玲粥、粥員外、糯雅芳粥為代表的粥外賣品牌。這些外賣品牌借著外賣的東風,迅速占領全國市場,門店規模一下子壯大起來了。據餓了么大數據統計,光是2018年這一年,線上粥外賣門店的增長量已突破了2萬家。

(1)外賣成品牌必爭之地

由于粥的成本相對較低,加上它的制作方式也不算復雜,極易標準化,這讓粥品類成為了創業者的首選。加上外賣東風的推波助瀾作用,原本發展緩慢的粥品類一路狂奔了起來,蓬勃發展的外賣市場儼然成為粥類品牌爭相追逐的香餑餑。

創立于2004年的嘉和一品曾經專注于線下堂食,早在外賣平臺尚未興起的2010年,嘉和一品便開始發力外賣,算是首批做外賣的中餐企業之一。

?

?

創立于2012年的曼玲粥,在短短的8年時間內,門店總數已經快破千了,且它90%的營收都來自外賣,它得以迅速攻城略地的秘訣之一就是大力拓展外賣模式。而總部位于杭州的粥飯世家,曾經在短短兩個月時間里,開出了170家門店。

正是因為大家都看好外賣市場,所以市面上的粥品外賣店像雨后春筍一般紛紛出現了。

將外賣作為重心,也必然倒逼商家開始系統優化粥外賣的顧客體驗。比如說,不少外賣粥店都采用了有出氣孔的外賣餐盒,同時嚴格標準化,包括水和米的比例、出餐溫度、出餐時間等,目的是讓粥出餐后半個小時內依然有品質感。

(2)均價20-30,粥品毛利相對高

粥品類還有一個優勢是不能夠被隱藏的,那就是客單價在20元左右。從顧客的角度來說,20元左右一頓就能吃下來,顧客心里沒負擔;對餐飲商戶來說,別的品類20元左右的人均不一定能賺錢,而粥的構成是水和米,毛利高,還是能讓商戶賺到錢的。

(3)皮蛋瘦肉粥最受歡迎,配菜百花齊放

觀察君分析了外賣平臺上各大品牌點單率的情況后發現,點單量最高的是皮蛋瘦肉粥。可見消費者對于粥品類的消費還是趨于保守的,經典款的產品輕易不會過時。

與此同時,粥店粥品系列以外的產品線極其豐富。這一方面是因為消費者對于配餐的豐富性和獨特性有極大的需求,另一方面也是因為配餐的加入可以拉高訂單的人均消費,有利于門店提高營業額。

所以,你會看到糯雅芳粥選擇了鍋貼、韭菜雞蛋餅這些并不常見的產品為主食搭配;而曼玲粥在配菜上選擇虎邦辣醬、咸鴨蛋作為搭配,讓顧客感到驚喜;一款在粥飯世家各門店主推的雞蛋餅,能夠占到營業收入的10%-15%;同樣的情況也發生在糯雅芳粥的門店里,僅爆汁鍋貼這一款產品,營收就能夠占到門店的8%。

03

粥品類的貼身肉搏

不過,隨著賽道涌入商家數量的井噴,粥品類賽道廝殺激烈,有數據顯示粥品外賣店關店率一度達到30%以上。

1.同質化嚴重

雖然粥鋪生意相對好做,但是粥品類已經是紅得發紫的紅海了。粥類的產品比較同質化,賣的最好的粥無非就是那幾種,搭配的小菜、小吃來來回回也就是那么幾種,以致凡是做粥類的店鋪幾乎都是大同小異,從包裝到產品均沒有大的差別。

所以要想做好粥類產品,能做的就只有拼供應鏈、拼價格、拼營銷。但是對于眾多的小餐飲店來說,供應鏈和營銷層面遠不夠實力,那只有在價格上做比拼,很容易就陷入惡性競爭。一位粥店老板心酸地表示,在用戶看來,這個做粥的品牌和另一個品牌根本沒有什么區別,誰的價格低就點誰的。不打價格戰,單量根本上不去。

?

?

若是繼續圍繞著目前的粥品類做簡單優化,不往更深一層做升級迭代,可以想見未來的同質化只會越來越嚴重。況且,目前在很多人的觀念中,粥就是一個中規中矩的品類,并沒有什么特別的記憶點,當附近3公里之內出現很多家粥店,你家和隔壁家都在做粥,憑什么顧客就要去你家消費呢?這或許是眾多粥類品牌們該思考的問題。

產品同質化太嚴重,要想突出重圍,做到差異化,那就要集中優勢兵力從薄弱點攻擊。

必須要懂得打造記憶點,在某一層面上進行創新并不斷強化以搶占消費者的心智,以便于在消費者心目中跟其它粥品牌很好地區隔開來,譬如曼玲粥鋪就致力于塑造大份量的粥這個記憶點,讓消費者形成吃不完的印象,在無形中就強化了自己的品牌形象。

糯雅芳粥則在配餐上做創新,為了區別于一般的粥店都有的蒸餃,推出了爆汁鍋貼作為主食之一來搭配粥,目前這款鍋貼已經成為店內最為火爆的明星單品之一。

要注重營造消費體驗,讓顧客感到物超所值。這個就可以從口味、包裝、產品搭配、點餐滿減等方面來探索出一套打法。譬如仟福粥點就力爭把主打產品東莞粥做到極致,為了在口味上突出特色,門店粥品均為現熬。

為了熬一鍋味美鮮香的粥底,每天早上6點門店廚師就要開始熬制。為了增強體驗感,門店采用透明櫥窗,讓消費者一眼就能看到廚師在現場熬粥和做包點。

2.跟風賺快錢者居多

看到粥是一個門檻極低的品類,很多創業者便想擠破頭進來,而這其中又有很多跟風者,對于產品、供應鏈一竅不通,只想進來賺一把快錢。這群人嚴重擾亂了市場,給正常經營的商家造成了很大壓力。

譬如原本一直只做直營的粥飯世家,迫于粥市場的激烈競爭,不得不加快布局速度。其創始人薛猛在一次采訪中無奈地表示,“市場容量就那么大,如果不迅速應對,等別人把地盤都占領完了,就沒你什么事了。”

可一旦開店速度過快,又很容易導致運營能力跟不上來,尤其是對于很多開放加盟的粥品類品牌來說,如何平衡好拓展和穩定運營之間的關系是他們要面臨的頭號難題。

此外,產品制作過程中的標準化以及餐品的統一化也尤為重要。很多小店在這方面顯然是不可能實現的。比如做外賣,包裝怎樣做到不易撒漏、訂單量多的時候如何確保出餐時長、口味如何確保一致性,這些都是眾多中小型粥店面臨的問題。

而一些背靠著完善的供應鏈體系和成熟的運營管理系統的品牌在這方面的隱憂則較少。譬如嘉和一品就是其中的杰出代表。嘉和一品依靠中央廚房與B端加工模式,包括粥、小籠包、小菜和飲品在內的所有餐品均由中央廚房完成半成品制作,再運送到各個門店,做后期的制熟、出品工作。

△圖片來源于嘉和一品官方微信

04

粥的未來在哪?

盡管存在著一些問題,但是不妨礙粥成為近年來大熱的品類。可是隨著越來越多的創業者入場,競爭勢必會越來越激烈。到底該如何在全國10萬+門店中殺出重圍呢?

1.品牌下沉,三四線城市增長空間大

目前來說,很多行業內人士都認為三四線城市充滿了想象空間,對于粥品類亦如此。曼玲粥創始人鄧公斷就曾表示:“一線城市的流量確實很大,但賽道卻很擁擠。相反,三四線城市的賽道不擁擠,也沒有知名粥外賣品牌入駐,所以我覺得這對于我們來說是一個機會。”

其實,粥品類品牌完全可以參照餐飲頭部品牌的拓展路徑,比如當一二線城市競爭激烈,涌現出眾多品牌發起挑戰,而市場又幾近飽和的時候,海底撈、西貝這樣的頭部品牌就開始考慮搶占三四線市場。

在這一點上,深耕三四線城市的糯雅芳粥就是一個比較好的典范。從創立之初就立足于三四線城市,用不同于一二線城市的打法去搶占三四線城市的市場,目前來看效果還是非常不錯的,2年就開出了近300家門店。而曼玲粥也曾透露未來發展的側重點會放在三四線城市。

2.細分化和零售化或可一試

粥類是個延展性特別強的品類,若是專門做粥的門店,沒有六七款粥肯定是不行的。可鑒于消費者對于粥品類的消費又趨于保守,與其花那么人力氣去做好幾款粥,還不如把某一款粥單拎出來作為主推產品。在一個單品上做縱深的探索,或許可以考慮直接作為單品類門店來運營。

聚焦細分品類并做精是可參考的打法,譬如來自石家莊的現熬八寶粥餐飲品牌“谷連天”就是一個很好的案例。在八寶粥細分賽道上,谷連天一直在強化自己的這一定位,很好地搶占了消費者心智,在當地市場上站穩了腳跟。

而觀察君也注意到一個現象,在外賣平臺上,如軒砂鍋粥已經統一改名為如軒海鮮砂鍋粥。在紅餐網聯合創始人樊寧看來,“這是一個值得贊賞的改變。從砂鍋粥變為海鮮砂鍋粥,更聚焦了也更容易突出特色。”

△圖片來源于如軒官方微信

番茄資本創始人卿永就曾在一個大會上分享過這個觀點:“皮蛋瘦肉粥”是目前所有粥店的超級產品,但目前我們沒有看到與這款產品有強關聯的粥品牌。如果誰做一款“皮蛋瘦肉粥”的零售產品代替’八寶粥‘,也非常具有投資價值。”

由此來看,往更細分的賽道做聚焦,再借此往零售方向走,或許是粥品類可以一試的方向。其實,粥可延伸的范圍很廣,就看要怎么挖掘并不斷擴大這種優勢了。只需記住一點,要深刻洞察到顧客內心的真正需求,并以此為依據去做聚焦和延伸。

跟粉面相比,粥還遠不算是一個大品類,這意味著前景廣闊卻也同時將面對很大的挑戰。誰能從已經有幾千年歷史的粥類中挖掘出全民爆款,或許誰就能問鼎粥類霸主寶座了。

參考資料:

1.中國人愛喝粥,其實是因為這個…… | 文化溯源

2.從少被關注到萬店增長,粥品類憑啥吸引餐飲創業者扎入其中?| 筷玩思維

3.純外賣粥品店鋪倒閉率高達30%以上,粥外賣怎么做才能生存下去?| 新餐飲洞察

4.外賣店鋪一年激增200%,粥品類崛起的秘密在這里!| 餓了么商家學院

5.外賣情報研究所| 「粥員外」品牌評測報告 | 外賣情報

6.一年新增2萬家店,粥品類的春天來了嗎?| 職業餐飲網